学额案中,土著进一步加强户籍管理,进行更为严格的土、客区分,后又编订《土著志》,划清了自己与客籍之间的界限。在此情形下,客籍已无转入“土籍”的可能。客籍“因土著不与为伍,遂于同籍之人愈加亲密,而于土民亦存彼此之见”。外部的敌对与压力愈大,内部的友善和团结愈强。为了对抗土著,客籍益加自强不息,合力建设东洲书院。在这个过程中客籍逐渐产生了自己的族群认同,形成了以“东洲籍”为中心的客籍集团。

东洲书院的建造晚于高魁书院,但它依托得天独厚的条件很快发展成为万载县甚至赣西北影响最大的客籍教育基地。首先,它“自各乡计之,道里适得其均”,距离县城只有40里,且处于全县的地理中心位置。它所在的牟村市(大桥市)是商业繁华的市镇,为交通要道,是万载通往浏阳、萍乡等县的必经之路。更为重要的是,其邻近地区是万载最大的移民居住区,土著力量较弱,且这一区域与宜春、萍乡、浏阳、宁州等移民集聚地连成一片,具有充足的生源与很强的辐射力。所以当客籍绅士倡捐的时候,各地响应的人士众多,所筹集的资金也非常可观,达白银三万余两。

相比之下,高魁则不具备如此优越的条件。在东洲未建立之前的几年中,高魁书院有与土著的龙河书院平分秋色的势头,这从前面对高魁书院的简介中可以知道。其地理位置偏居邑北,距离县治70里,移民相对较少而土著势力强大,且面临土著书院的激烈竞争,自然其发展受到更多的限制。所以,即使居住在万载北部的移民也宁可舍弃高魁而选择东洲,最先捐建高魁书院的大族蓝氏后来也把资金与精力转移到了东洲。高魁在此后的发展中一直逊色于东洲,至清末高魁改高小而东洲改中学。

根据罗艳春的研究,赋予东洲书院以客籍核心书院地位最主要的因素,是东洲宾兴堂的兴建。东洲宾兴堂不仅资助客籍童生童试卷结程仪、乡试会试资费等,而且具有为应试童生出具保结的职责和权力。如《白水王氏应富公支谱》记:

我族于康熙十三年后奉文招徕,自闽来万,即行立业。康熙四十二年沐县主何批准,合族将其毓公出名顶程长兴十四都一图一甲版籍……道光辛卯,客籍绅董倡建东洲宾兴、敬教二堂,童生由宾兴取结,给卷送考两学,束修、学宪饭食均敬教备办,合族将富公尝出资卷入。嗣后富公支下由东洲保送,皆得万载考籍。

白水王氏应富公支下,因为是东洲宾兴、敬教二堂捐户,故可获“由东洲保送,皆得万载考籍”的资格。

东洲书院的这种比较优势是在客籍绅士的主观努力和长期的发展过程中形成的。

道光六年(1826),闽西南龙岩州进士陈文衡出任万载知县,“甫下车,观风试士,远近生童就试者数百人,佳卷林立,窃喜此地文风远跨他邑”,但是当他将所取的士子送入龙河书院后,却发现不少士子因为“远处乡村,艰于跋涉”,无法参加月课,因而知县感到非常遗憾。此后他每次“因公下乡接见绅耆,辄告以创建义学,延请名师,俾乡中之秀得以就近观摩,庶士无弃材焉。”这年秋天,当客籍绅士拜谒新任知县陈文衡并请他为设立书院写一个劝捐序文的时候,他喜不自胜,“亟为之引书于简端并捐廉为倡”。是年冬天,东洲书院建成。关于其捐建情况、规模、管理等方面,陈文衡记道:

时有耆民钟天亶遽捐银千余两,各乡踊跃争输,未阅月醵金以万计。乃酌四乡之中大桥河东洲上置造广厦……曰东洲书院……告竣。复于院左建阁奉魁星,院右置宾兴堂宇为餽送科举度支会计地,如肄业众多兼可分住。堂后设立木牌,胪列乐输姓名以彰义行。统计捐项三万有奇,除建造书院宾兴堂外,买田三百余亩及店房等业,岁收租息为师生修火,以其余为童试乡会两试资费。

由此可见,东洲书院属“各乡踊跃争输”的客籍书院,资产雄厚,置有田产、店房等教育基金。宾兴堂是书院经费的管理机构,为“书院度支会计地,而多士及乡会试资费亦皆经划于其中”。

图4.6 《东洲宾兴册》

曾任书院山长的新昌进士卢殿衡在《东洲书院记》记东洲书院的布局:“有享堂以祀文昌,享堂之西有小厅储藏经籍,东有小厅以批阅文艺,又其东另为客厅以宴会宾客,其外为讲堂,为前厅,为门厅各一,生徒栖息之所。左右罗列计六十余间。”可见东洲书院规模宏敞,其布局与县城龙河书院相仿。与龙河书院相比,东洲书院在建制上拥有两个优势。第一,东洲书院的规模比龙河书院要大。以学舍为例,龙河书院初建时只有十二间,道光初宋闻氏捐赀重修后,“规模倍昔”,如果将此文学性的虚指视为实指的话,学舍增加为24间;而初建时东洲书院已有学舍60间左右,同治三年(1864)重修时,又“左添置学舍七,右添置学舍四”。如此巨大的规模,除了表明客籍人士踊跃捐助,全力提供强大的经济支持外,也显示此时客籍子弟就学者数量之多。第二,东洲书院的建筑种类比龙河书院更丰富。在大河的东洲上,为围垣缭绕的这所书院除了讲学问道的建筑之外,还包括文昌阁、魁星阁、宾兴堂、敬教堂等建筑,可谓门类齐全,而在龙河书院,这些建筑是独立于它之外的。文昌、魁星二阁能够为东洲学子提供精神上的动力,而宾兴、敬教二堂则给予了物质上的有力保障。可见,这所客籍书院拥有很好的硬件设施。

东洲书院另一个成功之处在于大多聘请邻县有声望的人士担任讲席和山长,如新昌进士卢殿衡、举人刘嘉树,萍乡举人萧、刘洪闢,以及宜春、奉新等县绅士。这些经过严格挑选出来的绅士除了尽职尽责教导东洲学子以外,还为东洲书院带来了更加广泛的影响。东洲书院的教育大体注重科举考试与经邦济世两方面。来东洲任教的山长大多数为屡经科考、拥有功名的人士,自然他们对科举教育热情极高而且轻车熟路。如书院聘请的山长、新昌举人刘嘉树认为自己的责任就是要让这些生童取得科举的成功,“由家而进于学则为歌在泮焉,由学而举于乡则为赋鹿鸣焉,由乡而贡于礼部策于朝廷则题雁塔宴琼林焉”,待到某天“登金鼇玉栋之巅”,再“回忆大桥东洲之地,不信有如天上人间乎”?卢殿衡也在文中表述了类似的祝愿:“东洲之士,安知他日不即为圣天子东观石渠之选哉!”而作为东洲书院主要倡捐人之一的钟斯敬,他中举之前一边在东洲苦读,一边“加以培植有用之学”。钟氏生平以经济自许,教育学生要有远大的器识,常说“吾他日要做好官”,后任广东开建、新兴等地知县,“皆有惠政,民怀其德,为建祠立碑”。这些教育确实对客籍子弟和文风的发展起到了重要影响,如在以后的太平天国运动期间,客籍积极入世,兴起了一批活跃的人物,应该说与东洲书院的这种教育不无关系。

受聘于东洲的绅士,自然对会书院日久生情,而当他们辞去教职之后进行其他的社会活动时,就会广泛传播书院的影响。如萍乡刘洪闢,即把他清末在东洲任教的有关情况写进他的诗文集里。他写道:

万邑东洲书院为客籍造士之区,膏火充盈,士皆宿院,延师课士,数十年无间。光绪丙申余受聘主讲,历任二载,其第二年丁酉适逢乡试之期,因题一联于柱曰:辱诸生随马帐两年,我惭北斗,君祝南丰,结文字因缘,敢说裁成施化雨。期多士奋鹏程万里,载笔西清,读书东观,喜瀛洲咫尺,先挥消息向秋风。

他同时提到了在东洲书院时期的朋友,“余主讲东洲时,钟君子城经理局务……子城侍亲宦游粤省多年,近始归里,是年以疾卒,余为挽联之”。并且,他还有多首诗吟唱东洲书院,对它进行赞美。

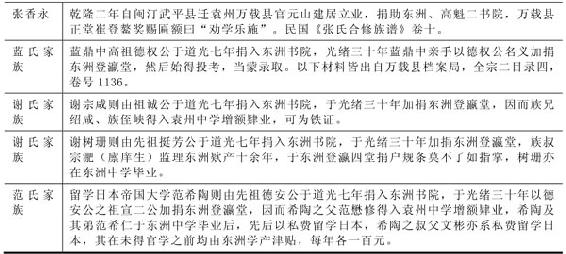

下面,我们看看客籍绅民对东洲书院的建设(参见下表)。

表3.12 客籍绅民及其与东洲书院的建设

从表中可以知道:1、参与东洲书院建设的包括全县大部分客籍,其中既有大宗族如钟、谢、蓝等族,也有小宗族如毛、管等族,而管理者则为大宗族的成员,具有延续性,他们是大股东。2、客籍对东洲书院已经有种自豪感与认同,如族谱载“义塾东洲,为我籍人文渊薮”,“东洲,为一籍之大局”等语。

这里,需要对以上两点再进一步明确。第一,大部分客籍参与了书院的建设并不说明书院属于全体客籍。事实上,书院的性质从一开始就是私有性质的。从民国时期东洲中学捐户代表状告国民政府的陈词中可以对此有清楚的认识。兹摘引如下:

案查万载东洲中学校最初为东洲书院,系清道光七年由代表人等先祖捐助设立,名曰东洲宾兴堂,聘请山长,使其子孙入院肄业,束修膏火藉此开支,非捐助者之后裔不得入院。又因科、岁两考入泮时两学束修追呼迫切,于是又复捐资设立敬教堂,为捐助人后裔入学束修花红之用,非捐助者之后裔不能沾此利。

盖继因乡、会两试川资重要,寒士往往裹足不能前进,乃又捐资设立舒翘堂,为捐助人后裔赴京省考试川资之用,非捐助者之后裔不能给领。且自该书院成立以来,非已缴东洲捐者则不得投考入院读书,已非缴敬教捐者则不得免缴两学束修及领花红津贴之利益,非已缴舒翘捐者则不得领科、会两试川资之利益,非已缴登瀛捐者则不得入东洲中学肄业。自来科岁两考即须先报捐名,查对无讹,然后由东洲廪保盖戳送考,否则不准应考。苟非有直系先祖之捐名则必临时补捐,且须四堂同时并捐。严格章程,虽改中学,世守不失,显属私产,适合民法财团且属特别财团,与普通捐资一经捐出则私人所有权早不存在之性质有天渊之别。

东洲四堂均属捐资成立,其分子于万载客籍固居多数,但客籍未经捐助者亦复不少,外县如宜春、分宜、萍乡、铜鼓、修水、宜丰、上高、浏阳八县均有捐户。凡未捐助者即不得享其权利,各堂规定甚严,从无假借。在昔所聘山长携带子弟来院读书,亦不得享受膏火、花红、奖品。自来四堂后裔有一堂未捐者即不得享该堂利益,显与现行民法财团法人规定相符。除办理教育依照法令外,其内部聘请校长教员、用人行政一切支配,均由捐助人本人或其直系继承人依法会议选举办理。

以上东洲学产代表的陈词最重要的是强调了学产的私有性质,决不允许政府任意剥夺,为全县客籍或全县人所共同分享。这样明确从法理上规定了东洲学产的私有性质和排他性,“非已缴东洲捐者则不得投考入院读书,已非缴敬教捐者则不得免缴两学束修及领花红津贴之利益,非已缴舒翘捐者则不得领科、会两试川资之利益,非已缴登瀛捐者则不得入东洲中学肄业”。同时,诉愿书也指出捐户代表的情况,“其分子于万载客籍固居多数,但客籍未经捐助者亦复不少,外县如宜春、分宜、萍乡、铜鼓、修水、宜丰、上高、浏阳八县均有捐户。”这表明东洲书院已经逐渐发展成为全县乃至赣西北地区最大的客籍书院。在资源与权力重新整合的过程中,势必导致客籍内部阶级的分化和权贵集团的形成。这就造就了一个所谓“东洲籍”的精英阶层,同时这一阶层也就成为客籍的代言人。

在此基础上,我们再来看第二点,即客籍自称的“我籍”究竟是指什么。根据一般的理解,“我籍”有可能指“棚籍”、“客籍”或者“东洲籍”。但是,所谓“棚籍”从来就是和土著官方对移民的称呼,带有歧视性与暴力、野蛮、落后的色彩(虽然官方在清中期以后已不在这个意义上使用),因而“棚籍”决不会是移民的自称。而对于“客籍”这一称呼,从前面的论述我们知道尽管“客籍”是一个国家承认的合法的户籍,是个中性的概念,但在万载地方社会中拥有“客籍”身份的移民在现实中还是受土著的歧视与排斥,故移民还是极力想摆脱“客籍”这一显示其身份特征的户籍,进入土籍或普通的民籍。所以移民理直气壮地自称“客籍”的可能性较小。实际上,移民最有可能认同的称呼是“东洲籍”。正是在东洲书院的建设过程中,客籍造就了一批自己的优秀分子和权贵阶层,“地以人传,人以地重”,“东洲籍”就成为一个带有精英意味和优越感的称呼。事实上,只有精英才有能力制造认同,同时民众也只认可精英。这批“东洲籍”人士在客籍民众中拥有较高的声望和地位。清末成立的万载东洲旅省同乡会《章程》第一条规定,本会由万载东洲籍内旅省人士组织而成,故定名为“万载东洲旅省同乡会”;第三条规定凡籍东洲者得加入本会。这说明“东洲籍”已经有了较为健全和严密的组织。而且,该组织的会员即东洲学产的主人翁,“属于东洲籍者均能指证其捐名捐额”,也能在客籍事务中起到重要的作用。因此,到清中后期,至迟在清末,随着东洲书院的影响日益扩大,东洲书院成为地方社会一个新的权力中心。万载移民已经形成了“东洲籍”的族群认同,“东洲”遂成为客籍的代名词。这标志万载客籍集团的正式形成。

当然,客籍集团的形成不像土著具有明显的宣言和明确的时间,而是以书院的发展为象征。道光六年(1826)和同治三年(1864)在东洲书院的发展史上有特殊的意义,前者是东洲的创办年代,意味着客籍力量的初步整合;后者是东洲的重修年代,表明客籍认同的增强。

所以,从时间上,客籍集团的形成要比土著集团晚,而且显得有些被动。土著集团并不是在明末清初或更早时候就已经天然存在了,客籍集团不是当移民进入万载时就自然形成了,也并不是当土著集团一形成就自然形成了,这是一个动态的、长期的历史过程。族群认同的过程是一个身份认同的制造过程,一个社会文化的创造过程,更是一个实际利益的争夺过程。

土、客籍集团的形成过程提醒我们,要对概念保持必要的警惕,保持其的开放性与流动性。在今天看来,许多看似普通的、中性的,也许不带价值判断的概念或称谓,如果将它们放回到地方社会的历史场景,它们可能就赋予了丰富确切的涵义。同时,我们也会更深刻地认识地方社会的复杂关系。国内外学者关于上海“苏北人”和珠江三角洲地区“疍民”的研究,也为我们提供了很好的视角和具有说服力的解释。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。