黄圣修[1]

一 前 言

清人皮锡瑞(1850—1908)在其《经学历史》中,将两汉经学之发展视为“经学昌明时代”与“经学极盛时代”。在这段昌明和极盛的时代中,《公羊传》不仅是最受重视的经典之一,且大师辈出,师法传授,渊源可考。当其时,不但武帝“诏太子受《公羊春秋》”,廷议上亦多有引《公羊传》义作为决断,“而公孙弘以《春秋》白衣为天子三公,封以平津侯。天下之学士靡然乡风矣。”更可一窥当时公羊学之兴盛。皮锡瑞认为两汉经学之所以如此“昌明”和“极盛”,其原因有二:一是两汉以“经术取士”,天下学士靡然乡风,故有“遗子黄金满籝,不如一经”之谚。二则是两汉经学之发展特重“师法、家法”。说经重视师法,也就是重视解经者的师承脉络与系统,换句话说,即是关注解经体系的“系谱”构成,这样的系谱构成,主要涵盖着两个面向,一是经学体系,即所主之“经”为何?其经学体系有何特色?另一则是师承关系,即此学派之开创者为谁?又有谁承接并加以发扬?

然而,两汉的经学体系之所以能够充分发展,最重要的原因能在于朝廷的功令,当东汉王朝灭亡之后,旧有的政治以及学术系统都面临瓦解,今文十四博士之说自然也就难以延续过去的辉煌。仅就公羊学的发展而论,当公羊学殿军何休(129—182)作《春秋公羊传解诂》之后,原本如日中天的公羊学,便再也不是学术的主流,甚至陷入了后继无人的窘境。此一事实,可以从替何休作《春秋公羊传解诂》的“徐彦”究竟是谁?以及有无此人都难以厘清,便可见一斑。《魏书·儒林传》中虽曾云“休《公羊传》,大行于河北”,然而考“宋、齐、梁、陈、魏、齐、周、隋”等诸书《儒林传》,除高允、梁祚等人之外,尠闻有以《公羊》名家者,则《魏书》的记载究竟是否可信,实令人怀疑。唐代以降,虽然有明经取士之科,但各经所习人数多寡却相当悬殊。开元年间,时任国子祭酒之杨瑒便曾上书云:“又《周礼》、《仪礼》及《公羊》、《谷梁》殆将废绝,若无甄异,恐后代便弃。望请能通《周》、《仪礼》、《公羊》、《谷梁》者,亦量加优替。”此后《公羊》等经虽获优礼,学者依然甚少,故韩愈(768—824)于《答殷侍御书》直言“近世公羊学几绝,何氏注本外,不见他书”,则公羊学在入唐以后之凋敝,盖可想见。当两汉公羊学兴盛之际,虽然大师辈出,以至于先有颜、严二家之分,后颜氏复分出冷、任、管、冥之学,严氏也别为樊侯、张氏、冯氏等,但是这些公羊先师的著作并没有留传下来,仅有董仲舒(公元前179—公元前104)的《春秋繁露》以及何休《春秋公羊传解诂》二书留传于世,而后世欲复兴公羊学,也只能以此二书为张本。

然世事却有未可一概而论者,公羊学在沉晦千载之后,却又复兴于清代。淹没几近二千年的“绝学”再起于一朝,甚至对清末的学术、政治产生了重大影响,进而更延伸至民国,其流风之于晚清已降近代史各层面影响甚大,自不待赘述。也正因为如此,当学界探讨晚清公羊学何以风行之时,必然会循源而上,去追溯清代公羊学之“开端”,并循序而下,建立起清代公羊学的系谱。

近代以来,论及清代公羊学复兴之学者甚火,而影响最大者,则当推梁启超(1873—1929),梁氏既身逢其役,再加上极富感染力之文笔,其影响遂不能不披于当代,更及于后学,其所著如《清代学术概论》、《中国近三百年学术史》等皆为清代学术研究之典范作品。梁氏论清代公羊学之发展,首推常州诸子,如以庄存与(1719—1788)为“今文学启蒙大师”、刘逢禄(1766—1829)为“治今文学者不祧之祖”,称常州学派“由庄方耕、刘申受开派”。有意纠梁氏之偏失,作《中国近三百年学术史》的钱穆(1895—1990),其言清代学术,亦以为“常州之学,始于武进庄存与”。又如周予同(1898—1981)于《经今古学》中,也认为“清代今文学复兴的出发点是《春秋公羊传》,……至于复兴今文学的首倡者,当推庄存与”。此后如杨向奎(1910—2000)、汤志钧、陆宝千、陈其泰、艾尔曼(Benjamin A.Elman)、赵伯雄、戴维等诸多学者,皆持庄存与为清代公羊学之开端,并以此为起点,往下建构出常州学派与清代公羊学之系谱。

上述诸位学者言及清代公羊学系谱之建立,多数皆持清代公羊学之发端始于庄存与,这种线性继承的系谱式论述,相当大地影响了学界对于清代公羊学的认识,笔者亦不能自外其间。然而,笔者在翻检近人所编《四库未收书辑刊》时,忽见其中辑有庋藏于北京中国科学院图书馆之董天工(1703—1771)《春秋繁露笺注》一书共十七卷,其生卒年则略早于庄存与,对于公羊学之关注亦当在常州庄氏之前。由于该书流传不广,前辈学者尚未有论及此书者,是故笔者不揣简陋,试为初探,望方家指正。

二 董天工及其生平概述

董天工,字材六,号典斋,崇安曹墩(今武夷山市曹墩村)人。雍正元年(1723)拔贡生,曾先后担任福建甯德、河北兴化训导。乾隆十一年(1746)六月东渡台湾,任彰化县教谕,后擢山东观城县、河北香河等知县。河北任职期间,因治蝗有功,升任安徽池州知府,任满致仕。六十八岁时因病卒于武夷山,葬于幔亭峰下今“大王阁”后山,墓茔至今保存良好。清人余文仪(?—1782)纂辑之《续修台湾府志》卷三“职官·彰化县儒学教谕”条中载有:“董天工:崇安人,癸卯拔贡。乾隆十一年六月任。”又周玺始纂于道光十年(1830)之《彰化县志》卷三“官秩志·彰化县教谕”条中亦有相同记载。1916年陈衍(1856—1937)编修《福建通志》,则将董天工收入《文苑传》中,其传云:

董天工,字材六,崇安人。雍正元年拔贡,受宁德训导,调彰化,擢观城知县,以艰归。因武彝旧志阙略,搜罗放矢,都为一集,凡若干卷。补香河知县,擢池州同知。

至于《清史稿》中则未有立传,仅于《艺文志》中载有其所著之“《武夷山新志》二十四卷”。

由上文可知,董天工较为人所熟知的著作实为《武夷山志》。董氏由于性喜山水,钟情于家乡武夷山,于山东任观城知县时,因丁母忧回乡,为养心静性,便在武夷山接笋峰下,父亲董茂勋所建之留云书屋后,构筑望仙楼。此外,更遍览武夷山水风光,广征旧志诗文,将明代衷仲儒《武夷山志》、徐表然《武夷山志略》、清代王梓《武夷山志》、王复礼《武夷九曲志》等所修纂的四种《武夷山志》进行比对考证,终于乾隆十六年(1751)纂成全新的《武夷山志》二十四卷,该志不但详细地描述了武夷山的山水形胜、历代所受封赐,也记载了历朝以来曾游历过武夷山的名臣、隐士、文人、僧道等。此外,关于武夷山中之遗迹、物产等,亦有详实的纪录,实为集历代《武夷山志》之大成。迄今其父子所筑之留云书屋与望仙楼俱仍保存于当地。

不过,对于台湾学界来说,董天工之所以会为人所知,与其说是因为《武夷山志》,不如归功于他的另一部著作——《台海见闻录》,该书为董天工于乾隆十一年调任彰化教谕后,“一舟航海,覩山川之美秀,水土之饶沃,风俗之华丽,物产之丰隆,有见有闻,退而识之”而成。据该书作者《自序》与毛大周《序》皆称四卷,然今存台湾国家图书馆台湾分馆之乾隆十八年(1753)刊本,则仅存前两卷,当台湾银行经济研究室汇编《台湾文献丛刊》时,由于未能寻得后两卷,故仅以此二卷发排付印,编入《台湾文献丛刊》第129种,是以今人所见之《台海见闻录》多为二卷本。然考今北京中国国家图书馆、中国科学院图书馆等馆藏目录,则见有《台海见闻录》四卷本之收藏,皆为乾隆十六年(1751)本,此本不但为全本,且刊刻时间较台湾国家图书馆台湾分馆所藏本更早,则当有可资校对互勘且补完之用。

《台海见闻录》中记载了董天工当时所见台湾的山川、建置以及官爵、武备、田亩、输将、风俗、物产、名贤、烈妇等,乃至于咏台的词赋诗歌,都搜罗于其中,可以说是相当全面地记录了乾隆年间台湾当时的各种面向,且所记载之事多经过其考证而非道听途说,故可信度较高。张湄序其书称董天工“君故闽之博雅君子也,道究天人,绳其家学,多士奉若楷模,蒸蒸向风,一时号称海滨邹鲁”,而毛大周则称其“夙吞丹篆,素富青箱,本曲水名宿,作彰山楷范”。二人之词虽或不免溢美,但亦可见董天工为当时福建地区的知名文士。

三 始注《春秋繁露》

前言中曾经提到,当两汉结束而公羊学也随之没落后,仅有董仲舒的《春秋繁露》以及何休的《公羊传解诂》保存下来,因此后人要想再次复兴公羊学,舍此二者则无措手之处。相较于后人多重视何休《公羊传解诂》,以及庄存与引公羊义解《春秋》的方式不同,时间稍早于庄存与的董天工,则是从公羊学的另一个源头董仲舒入手,直探西汉《公羊》学的另一个源头。其之所以选择笺注董仲舒《春秋繁露》,也远比庄存与引《公羊》义解《春秋》要来得单纯得多。前文引用《台海见闻录》时,两位替董天工作序者都曾提到董天工的“家学”,张氏称董天工“绳其家学”,毛氏则称其“素富青箱”,而清代知名的诗人沈德潜(1673—1769)为《春秋繁露笺注》作序时,则更称董氏“本《公羊》家学,旁及《左》、《谷》,穿穴注疏垂三十年”。沈德潜之说,或许是因为董仲舒本为汉代传授公羊学者,而董天工既为其后人,则公羊学自然可以称为董氏的“家学”。然而,董天工在《凡例》之末自言“余祖由乐安居闽之崇安,仰瞻谱像,企慕宗风,谬为笺注,恨未成册”可见早于董天工之前,其先人便有为《春秋繁露》笺注的想法,只是未能完成而已,则或许董天工真有“家学”渊源,亦未可知。不论如何,在此种“企慕宗风”的感情下,董天工为避免《春秋繁露》一书“日久烟没”,先重新刊行了王道焜刊本,随后更将其完成的《春秋繁露笺注》刊行以供同好。

由于传统以来关于《春秋繁露》一书的流传,一直为学界所争论,甚至有今之《春秋繁露》非董仲舒所作之说。《汉书·艺文志》载“《公羊董仲舒治狱》十六篇”,又有“《董仲舒》百二十三篇”。《董仲舒传》中则言:“说《春秋》事得失,闻举、玉杯、蕃露、清明、竹林之属复数十篇,十余万言,皆传于后世。”直到《隋书·经籍志》才著录“《春秋繁露》十七卷”,《旧唐书·经籍志》和《新唐书·艺文志》的记载则与《隋书》相同。北宋之《崇文总目》、晁公武《郡斋读书志》等均著录为十七卷,八十二篇。而欧阳修(1007—1072)所见馆阁本为八十余卷,又有四十余篇、三十余篇之不同,《馆阁书目》则著录为十卷。又楼钥(1137—1213)曾据写本、京师印本、萍乡本、潘叔度本相互参定,遂成定本。陈振孙《直斋书录解题》以为其非《崇文总目》著录之旧,且当时尚有十八卷、七十九篇之别本流传。明代以后,通行刻本讹误脱漏甚多,流传至今者有无锡华氏兰雪堂活字本(明正德十一年〔1516〕年铜活字版)、周沩阳刊本(嘉靖三十三年〔1554〕刊)、王道焜刊本(明天启年间刻)、沈鼎新刊本(明天启乙丑〔1625〕花斋刻本)、两京遗编本(明万历年间刊)等。

入清以后,除王谟(1731—1817)取楼钥本翻刻为汉魏丛书本外,乾隆年间开四库馆,馆臣取《永乐大典》收录之楼钥本详加校勘,是为武英殿聚珍本,《四库全书总目提要》自云:

盖海内藏书之家,不见完本,三四百年于兹矣。今以《永乐大典》所存楼钥本,详为勘订,……神明焕然,顿还旧笈。虽曰习见之书,实则绝无仅有之本也。

而后卢文弨(1717—1796)更取武英殿本为底本,并以自称源自宋本之周沩阳刊本及王谟汉魏丛书本参校,成为抱经堂丛书本,较武英殿本更为精审。

以上为《春秋繁露》版本传演之概略,然上述诸多版本,均只有考订文字,校勘异同,或略具评语,而于内文义理则未有注解。学界过去多以为凌曙(1775—1829)之《春秋繁露注》为学者注《春秋繁露》之始,苏舆(1874—1914)于其《春秋繁露义证》之《例言》中便曾云“此书凌氏曙始有注本”梁启超在《中国近三百年学术史》中,亦言:

原书向无专注,嘉庆间,凌晓楼创为《春秋繁露注》十七卷。晓楼传庄、刘之学,谙熟公羊家法,故所注独出冠时,与段氏《说文》同功。

张之洞(1837—1909)撰《书目问答》及范希曾(1901—1930)之《补正》,于《春秋繁露》条下,亦仅著录凌曙注本与苏舆注本,未闻有他种注本。按,凌曙,字晓楼,一字子升,江苏江都人。据包世臣所撰《清故国子监生凌君墓表》所述,其早年甚为寒苦,不假师资,以经为师,自学以成。嘉庆十五年时,从游阮元之门,校辑《经郛》。阮元尝诲之曰:“《公羊》孤经,久成绝学,以子精力强盛,曷不尽心?……武进刘君申受于学无所不窥,尤精《公羊》,与之讲习,庶几德其体要矣。”于是遂转随刘逢禄门下,学习公羊学,三年之后皆能通就本末。而后凌曙“深念《春秋》之义存于《公羊》,而《公羊》之学传自董子”遂博稽旁讨,撰《春秋繁露注》十七卷,并刊行于嘉庆二十年(1815)。

相较于凌曙于嘉庆十五年以后对公羊学和《春秋繁露》的关注,董天工《春秋繁露笺注》既刻于乾隆二十六年,且前已深思精研三十年,则其书自然远早于凌曙,而为清代《春秋繁露》的第一本注本。此外,从清代《公羊》学发生的先后来看,《清儒学案》称庄存与“所学与当时讲论或枘凿不相入,故所撰述皆密不示人”,而董天工不仅先重新刊行了王道焜刊本,更于乾隆二十五年(1760)完成《春秋繁露笺注》之后,先就教并请序于沈德潜,隔年随即付刻“以公同好”,则董氏之研究公羊学,或许并不晚于庄存与,而为清代首先关注公羊学之学者。

四 《春秋繁露笺注》之特色

从今存的文献来看,在董天工之前并没有学者对《春秋繁露》作过注解,因此,该如何注解此书,其发凡起例,一切皆出自董氏之手。而董天工在《春秋繁露笺注》之中,也确实展现出一些独特的处理方式。从这些地方,可以看出董天工一方面受到明代已降解经方式的影响,另一方面又展现出自我的特色。

1.《春秋繁露笺注》的底本采用

如同前文所述,《春秋繁露》一书在明代的流传较为混乱,各种版本的流传状况也不甚理想,董天工在深怕此书湮没的情况之下,先刊行了王道焜刊本,并在笺注完成之后,立即付刻,以供同好。关于其采用何种版本作为底本,其在《凡例》中曾言:

《繁露》一书自前朝孙月峰评本、王道焜刊本之后,未有重刊者。恐日久湮没,因于辛未夏将王本重刊流播,兹笺注成册,就正巨公,再付梨枣,以公同好。

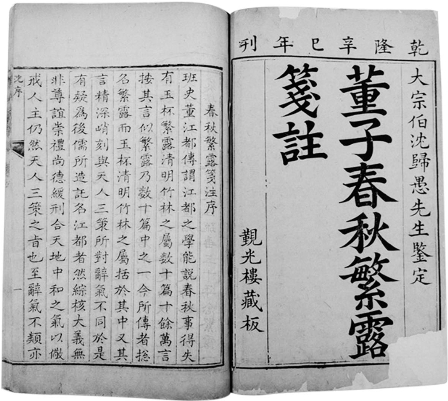

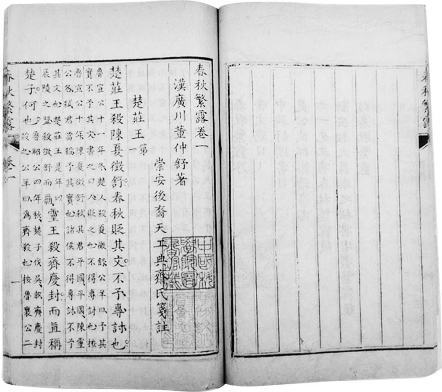

从上文中可知,董天工对于《春秋繁露》在明代的版本流传状况,掌握得并不够充分,因而未能看见周沩阳刊本等其他版本。文中透露其曾于辛未夏(乾隆十六年,1751)先将王道焜本重刊流传,十年之后又将自己所著之笺注付刻,可见其对此书之重视。今存乾隆二十六年觐光楼刻本之《春秋繁露笺注》,每页九行,每行十八个字,四周双栏,单鱼尾,花口题有“春秋繁露”,首页有一牌记,中书“董子春秋繁露笺注”,右左两侧分别有“大宗伯沈归愚先生鉴定”与“觐光楼藏版”字样。沈德潜序文后附有董仲舒像一幅,并〈谱传〉一篇。〈谱传〉后为〈凡例〉,正文结束之后并附有〈附录〉与〈传序题跋〉两种,分别各收录若干与董仲舒有关的文章如下:

《附录》:

《雨雹对》、《庙殿火灾对》、《论种麦奏》、《论限民名田疏》、《士不遇赋》

《传序题跋》:

《董仲舒传》、《春秋繁露序》、《崇文总目》、《中兴舒阁书目》、《晁公武郡斋读书志》、《六一先生书春秋繁露后》、《新安程大昌泰之祕书省书繁露后》、《跋春秋繁露》

从上述的编排方式来看,可以看见董天工对于《春秋繁露》一书用力甚勤,除对全书做笺注外,亦收集了许多董仲舒的相关资料作为附录,以供读者参考。而《传序题跋》中虽曾引用楼钥之《跋春秋繁露》,然该跋文显然为转引,而非真有得见楼钥原本,此观《春秋繁露笺注》中第五十五篇《四时之副》阙文以及第五十六篇《人副天数》阙近四百字便可得知。又,董氏于第五十六篇中亦自注云“原注宋本阙文十五行,诸本阙文十六行”,可见董氏当时并未得见宋本,而王谟汉魏丛书本、卢文弨抱经堂丛书本与四库馆臣所详校之武英殿聚珍本,又皆于董天工稿成付刻之后才陆续刊行,董氏自然无缘见到。

是故,从书中的《凡例》以及内容来看,董天工《春秋繁露笺注》的底本,应该是使用先前曾刊行过的王道焜本。由于缺乏其他版本可供精校,因此董天工《春秋繁露笺注》在底本的采用上,不仅未能上采宋代的楼钥本,亦来不及吸收卢氏、四裤馆臣等对《春秋繁露》精校后的新成果,因而在最重要的底本问题上,沿袭了明代《春秋繁露》的样貌和缺点。本书之所以流传不广,或许与此一问题有关。

2. 《春秋繁露》作者辨析

前文曾提过,由于《春秋繁露》直到《隋书·经籍志》才始见著录,而《公羊》学复早已成绝学,几无人能通晓全书。宋代以来,一直有人质疑《春秋繁露》非董仲舒之书。如南宋学者程大昌(1123—1195),便撰有《书秘书省春秋繁露后》,认为今所传《春秋繁露》并非真本,其指出:

右《繁露》十七卷,绍兴间董某所进。臣观其书,辞意浅薄,间掇取董仲舒策语,杂置其中,辄不相伦比,臣固疑非董氏本书。……他日读《太平寰宇记》及杜佑《通典》,颇见其所引《繁露》语言,顾今书皆无之。《寰宇记》曰:“三皇驱车抵谷口”《通典》曰:“剑之在左,苍龙之象也;刀之在右,白虎之象也;钩之在前,朱雀之象也;冠之在首,玄武之彖也;四者人之盛饰也。”此数语者,不独今书所无,且其体致全不相似。臣然后敢言今书之非真本也。

又:

淳熙乙未,予佐蓬监馆本,有《春秋繁露》,既尝书所见卷末,而正定其为非古矣。后又因读《太平御览》,凡其部汇刊,叙古《繁露》语特多。如曰:“禾实于野,粟缺于仓,皆奇怪非人所意,此可谓也。”又曰:“金干土,则五谷伤;土干金,则五谷不成。”张汤欲以鹜当凫,祠祀宗庙,仲舒曰:“鹜非凫,凫非鹜,愚以为不可。”又曰:“以赤统者帻尚赤。”诸如此类,亦皆附物著里,无凭虚发语者。然后益自信予所正定不谬也。

针对程大昌的论点,董天工则驳斥云:

按,“剑之在左”一段,载今《繁露·服制像篇》。大昌何谓今书所无,于《通典》见之?可知大昌不遍阅《繁露》,肆其偏见,猖獗极矣。

按,“禾实于野”二句,载今《繁露·郊祀篇》。“金干土”四句,载今《繁露·治乱五行篇》。“鹜非凫”数语,载今《繁露·郊祀对篇》。“赤统者帻尚赤”,载今《繁露·三代改制篇》。何谓“读《太平御览》叙古《繁露》语特多,今遂逸不传?”至今之《繁露》,大昌未全见也。肆其狂瞽,谓正定其非古,贻诮千古。

从上述引文可以看出,程大昌之所以坚持今本《春秋繁露》为伪,是因为他发现《太平寰宇记》、《通典》、《太平御览》里所引用“古《春秋繁露》”的文字,在“今《春秋繁露》”皆未见到。而且他认为从这些文字中可以看出,《春秋繁露》的体例应当是“附物著理”,而非凭虚发语。因为如此,他更按此体例,自己模拟撰写了《演繁露》一书。对此,董天工则举今本《繁露》之文,逐段加以驳斥,认为是程大昌并未遍阅《春秋繁露》,以至于出现这样的误解,并认为今所传《春秋繁露》,当为董仲舒所撰无误。事实上,考虑到程大昌所见的版本,即使他遍阅数次,也可能找不到他所提出的那几条缺漏。这是因为《春秋繁露》的版本流传在当时极不稳定,各本之间差异相当的大,直到楼钥参校各本之后,才有一个较为完整的版本出现,对此,《四库全书提要》便指出:

案,绍兴中,《春秋繁露》初出,其本不完,大昌证以《通典》所引“剑之在左”诸条,《太平御览》所引“禾实在野”诸条,辨其为伪。因谓董仲舒原书,必句用一物,以发己意,乃自为一编拟之,而名之以《演繁露》。后楼钥参校诸家,复得《繁露》原本,凡诸书所引者具在,讥大昌所见不广,误以仲舒为小说家,其论良是。

从上引文便可知,程大昌仅以所见的版本与类书相比对,便认为《春秋繁露》是伪书,确实犯了“所见不广”的错误。而董天工之所以会用“肆其偏见,猖獗极矣”、“肆其狂瞽,贻诮千古”等如此严厉之词来批评程大昌,恐怕也是在“企慕宗风”的感情下所发出的情绪性语言。

3. 讹字与阙文之改正

如同前文所述,由于时代以及版本掌握的关系,董天工并未能够利用清代的成果。然而明代《春秋繁露》各版本脱错之处甚多,几至不可读之地步,是以要为本书作笺注,必须先解决内文中过多的讹脱文字,使其恢复至基本可读的状态。董天工在无其他材料可资参考的情况之下,只好自行改订文字,其《凡例》曰:

《繁露》由来无善本,中多讹字阙文,原本以讹传讹,阙仍原阙,未经改正补阙,余亦不敢以谬见补阙。惟《五行相胜篇》,乃五段文章,原本阙水胜火句,接连土者君之官为四段,兹按前后说五行俱为五段,为补水胜火一句作五段,方是五行相胜。其讹字如《五行之义篇》木火土金水等字有显然错者,并各篇中有一二讹字,悉为改正,其讹字仍赘本字之下,以似识者鉴正。

从上引《凡例》中可以看出,董天工亦自苦于无他善本可校,只好依前后文义改正文字,而将原字夹注于下,以待识者正之。举书中实例来看,如例中所云《五行相胜篇》,其补“曰水胜火”四字,其注云:

原本阙“曰水胜火”四字,照前后文法补之。

考凌曙本与苏舆本,不但正文有此四字,下亦注云“官本云:‘各本脱“曰水胜火”四字’”,可见董天工此处所补与四库馆臣所校相同,也解决了董氏在校读上的问题。

不过,仅依照前后文意来改动文字,仍然是冒着极大风险的,如在董氏增添“曰水胜火”之后,于下一段文字中,也作了些微的改动,其文曰:

土者,君之官也。其相司营为乱。(原作神非。)

在这段文字中,董氏认为原本的“司营为神”是读不通的,这是因为董天工认为“此应坐罪司营之人,而曰楚灵王是也。臣无诛君之礼,殆以楚灵骄奢,有可诛之罪”则不当“为神”,因此据后文“司寇为乱”改为“司营为乱”,而注云“原作神非”。翻检凌曙本,则凌曙本在此处作“土者,君之官也。其相司营,司营为神”。而未有解释,可见“司营为神”为各本通行的用法,只苦于未能通解。对此,苏舆则引俞樾(1821—1907)之说注云:

俞云:“宣三年《左传》‘使神知民奸’,是神与奸同类。上云‘司农为奸’,此云‘司营为神’,则神亦不美之名。故与司马为馋,司徒为贼,司寇为乱一律。

从文意上来看,董氏将“司营为神”改为“司营为乱”,虽然并未违反原本的文意,但事实上透过俞樾的解释,“司营为神”本非有错误,而董氏将其改为“司营为乱”,就不免画蛇添足了。

又,同属卷十三的《治本五行》第六十一,在凌曙本、苏舆本乃至王道焜本中,标题皆作“治水五行”,而董氏则径改为“治本五行”,其言曰:

原本作“治水五行”。按,篇中无治水语,水字当是本字之误。

以篇中无治水语,故将篇名迳改为“治本”。对此,凌曙注本则引《尚书·洪范》注疏解之云:

《尚书》注:“治水失道,乱陈其五行”疏:“水是五行之一,水性下流,鲧反塞之,失水之性,水失其道,则五行皆失矣。”

此条苏舆亦引用凌曙之说,无论其是否正确,但都是从古籍中寻找义例以解之,而非径自更动原文。类似这样依照文意改字的情况,董天工虽然在《凡例》中仅言“各篇中有一二讹字,悉为改正”,但事实上书中例子几乎不胜枚举,除“原作某非”之外,亦有“原作某错”者,也有作者疑某字当作某字而无法决断,因而存疑者。这样的改动虽然使得文章得到更好的阅读,但如此一来,却又失去了追寻原书所引用之典故以及其背后所引申之意涵,不免令人有买椟还珠之憾。不过,在没有更好的校本以及其他参考资料的情况之下,更动原文使文章更通顺可读,再保留原字于更动字之下,或许是一种不得已而又不得不的妥协方式。

4. 借《左传》、《谷梁》之事以补《公羊》

董仲舒既以公羊学闻名于西汉,其所著《春秋繁露》自然当主《公羊》之说,董天工于笺注之时亦相当重视此点,故于《凡例》之三、四、五条皆特别讨论此点,如第三条强调“春秋三传各有互异,公《繁露》宗公羊”,第四条则辩楼钥“汉承秦敝,《左氏传》尤未行世,《繁露》言《春秋》多用《公羊》之说”为非,认为《春秋繁露》中亦有与《左传》、《谷梁》相合之处,故可知董仲舒曾见过《左传》、《谷梁》二传,但因为董仲舒笃信《公羊》,且与胡母子都共业于公羊五世孙公羊寿,因此《春秋繁露》多宗《公羊》之说。可见董天工对于《春秋繁露》一书持《公羊》家法,是有足够认识的。不过,由于董仲舒在《春秋繁露》中讨论到的史事甚多,部分于《公羊》无载,却可见于《左传》、《谷梁》,董天工为笺注之需要,于此处亦会间引《左传》、《谷梁》,而为免遭他人误解为“援引他经”,因此便不得不在《凡例》中特别说明,其文云:

公宗《公羊》,所引传说有《公羊传》中未见者,见之《左》、《谷》,亦可以引用,以在公前也。至何休《注》、杜预《注》、《胡传》则在公后,理不可引。注中间或引之,缘《左》、《公》、《谷》有未明处,引以明其意,非谓其本此也。再有出鄙见注解者,俱用一按字以别之。

从上引《凡例》来看,对于引用《左传》、《谷梁》乃至于何休、杜预、胡安国等人的作品,董天工所持的立场并非古今文或家法的判别,而是以“时间先后”为判断标准,来衡量引用的去取与否。当然,即便以“时间先后”为标准,对于常州学派形成以后,古今文判别严格的今文经学家来说,《左传》的成书时间是否能“以在公前”,也是需要重新商榷的,但对于身处于清初的董天工而言,在公羊学沉沦了两千年之后,能够以此明确地标准来重新注解《春秋繁露》,已经是不容易的事了。

按照传统遵守公羊学的角度来看,学者在解释《春秋繁露》时,往往会先考虑采用何休的注解。不过,由于董天工并非严谨的今文经学家,因此在解释上除了依“时间先后”外,也会选择其认为较正确者以解释之,因而往往有取用《左传》、《谷梁》甚至《胡传》,而不采用何休见解之处,例如卷三《玉英》第四中,在解释“桓不言王”一句上,其解云:

《谷梁》曰:“桓弟弒兄,臣弒君,以为无王之道。”然桓公元年,书春王正月。《谷梁》曰:“所以治桓也。”按《胡传》:“以天道王法正桓之罪也。”二年书“王正月”,《谷梁》曰:“正与夷之卒也。”按《胡传》:“以天道王法正宋督之罪也。”十年又书“春王正月”,按《胡传》:“十者,盈数也,桓公至是,宜见诛于天人,故书之。先《谷梁》谓正曹伯终生之卒,非矣。”十八年,桓公薨,又书“春王正月”按《胡传》:“复书王者,明弒君之贼,虽身已没,王法不赦也。”

董天工之所以在此直接引用《谷梁传》和《胡氏春秋传》,是因为“桓不言王”一事,《公羊传》并没有发传,何休虽然在桓公三年针对此事作出解释,却不为董天工所采用。吾人虽无法确切的理解为何董天工不采用何休之说,但从此例却可以明确地看出,董天工在注解《春秋繁露》时,并不一定会遵从公羊学的解释,在某些情况之下,甚至会舍弃何休等公羊学旧说,而改采《胡氏春秋传》的新义。

除此之外,从内文来看,董天工在书中也经常引用《左传》,这样的做法自有益于读者理解《春秋繁露》的内容,特别是在史事的部分。不过,检视这些引用之处,可以看出董天工在部分地方对于《公羊》义的理解还未能完全透彻,如卷一《玉杯》第二中,在“虽弗予能礼,尚少善之。介葛卢来是也”一句,其注解云:

鲁僖公二十九年春,介葛卢来。注:“介,东夷国,葛卢,介君名。”又冬介葛卢来。《左传》谓:“未见公,故复来朝。礼之,加燕好。”

从上文中可以明显地看见董天工在注中引用了《左传》的传文,但事实上董氏注解中的“注”,也是引用杜预的注,因此,可以说此段文字完全是以《左传》来解释《春秋繁露》“尚少善之”这句话。然而,这样的解释虽然能让人理解史事,却完全偏离了公羊学的义理。对于“介葛卢来”一事,《公羊传》解云:“介葛卢者何?夷狄之君也。何以不言朝?不能乎朝也。”而何休则注云:

不能升降揖让也。介者,国也。葛卢者,名也。进称名者,能慕中国,朝贤君,明当扶勉以礼义。

从《公羊传》传文和何休的注解中可以理解,之所以要对介葛卢“少善之”,是因为他能够“慕中国,朝贤君”,因此虽然不言朝,但却称名而不称人,不言朝的原因是因为“弗予能礼(不能乎朝也)”,称名则是相对于称人所给予的褒奖,而《左传》所谓的“礼之,加燕好”则是指燕礼与好货,其意义与《公羊传》完全不同。

事实上,此一例中并非是不可以引用《左传》之说的,凌曙在解释“介葛卢”之时,亦引用了杜预之说,但凌曙的引用,仅是涉及到基本的名词理解,而与经义无关,所以仍然在可以接受的范围之内。而董天工之引用《左传》,则完全偏离了《公羊》的义理,反而无法彰显出董仲舒所谓“虽弗予能礼,尚少善之”的精神。

此外,在《公羊》学中相当重要的“元年春王正月”之解释上,董天工亦不完全取用《公羊》之说,而间采《左传》、杜预注和《胡氏春秋传》。《三代改制质文》篇中,在解释“王正月”时,董天工笺云:

数语本《公羊传》。《春秋》言“正月”,《左传》“春王周正月”,杜预经注:“周正建子。月,子月也。”

并将《春秋繁露》原文“所以明易姓非继仁”,改为“所以明易姓非继体”。从上述引文可见,董天工虽然认知到此段“三代改制质文”的原文是来自于《公羊传》,但却未能进一步从公羊学的立场阐释由“元年春王正月”所引申出来的“大一统”之义。在简单的注明出处之后,便引用《左传》和杜预之说,来说明周代的历法,甚至在眉批之中还大段引用了《胡氏春秋传》的解释,却完全不采用何休或徐彦的论点,这样的处理方式,实颇为可议,且并非董仲舒之原意。而将“继仁”改为“继体”,也显示出董天工在《公羊》学上的不足之处。因为“继仁”之“仁”字,诚然有不通之处,但改作“体”字,亦仅能使文句通顺,而无任何根据。反不若凌曙、苏舆以“声之误”和《白虎通义》、何休《解诂》“明受之于天,不受之于人”改为“继人”,来得有根据,且复渊源于《公羊》学。

5. 《春秋繁露》的文学价值

从董天工引书不别古今文与三传,仅以时间和己意为准,便可以看出他并不是一位严谨的“经学家”,如果再从他的另外两种著作《台海见闻录》和《武夷山志》来观察,则可以看出董天工对于诗文实较经学更为爱好,故在《武夷山志》中留下了大量歌咏武夷山的诗句,而陈衍将其列入《文苑传》,亦为相当合适之安排。也因为如此,董天工在笺注《春秋繁露》时,除了在史事、义理的解释之外,也特别重视《春秋繁露》一书的文学价值。关于此点,其在《凡例》中特别用了三条来反复申明,其言云:

《繁露》不独天道、人事义理明理彻,而文气之雄,恣肆汪洋;文法之精,结构严密,尤堪为文章之楷模。王充《论衡》云:“仲舒奇说道术,文之乌获也。”知言哉。

董天工既以为《春秋繁露》中文章精妙,为使读者读而知文章本源,因此便不能不对《春秋繁露》中所引用的典故作一番爬罗剔抉的功夫,故自言曰:

《繁露》前贤惟有批评,文章之妙,未有细为笺注者,观者不知其由,殊觉惘惘。其所言之《春秋》,一篇之中,或数条或数十条,逐一追求,殊费搜寻。更有疑似之间,颇难指确。又有不本经中明文,而出于传中之语。余经三折肱而始注于句下,并有不本经传句语,其中有难明者,亦为注解。积月累年而成一册,质诸同好,非敢谬为倡举也。

董氏虽然自谦言“非敢谬为倡举”,不过事实上他的笺注也的确是“首倡”,而此种爬梳原文,搜寻典故的工作,即便在检索功能极度发达的今日,都需花费不少时间精力,更何况董天工仅能于公务之余,依靠着原始的方法来翻书检索,其难度更不可以道里计。

此外,为了使读者能够更深入地体会《春秋繁露》文章之美善,除了搜寻典故出处之外,董天工在书中也利用圈点的方式,直接指出文章精妙处,以供读者鉴赏玩味。其言云:

《繁露》连篇累幅,一篇之中,或词句叠见,或滔滔不已,若不细绎篇章,察其词意,不讶其重复,即惊其散漫。谬为画段注出,庶知古人文章之妙,层峦叠嶂,仍复峰回路转,游玩不尽。

因此董氏《春秋繁露笺注》书中,不只内文与注解皆有句读的断句,在其认为文章精妙之处,也加上了大量的圈点,从而显示出董氏对于《春秋繁露》一书文学价值之理解。

又,于“圈点”之外,“评注”也是理解文章法度之所在,特别是前人评论的精妙之语,更是指导后学的要津。对此,董天工于《凡例》中亦言“其前贤评语,采其佳者,著于各篇之上,吉光片羽,足为千载之音”,故书中大量摘引了前人对于《春秋繁露》一书的评语,所举之人除袁宏(328—376)、刘知几(661—721)外,多宋元明之人为主,如真德秀(1178—1235)、黄震(1213—1281)、刘辰翁(1232—1297)、邱濬(1418—1495)、归有光(1506—1571)、王维桢(1507—1556)、唐顺之(1507—1560)、茅坤(1512—1601)、王宗沐(1524—1592)、王世贞(1526—1590)、孙 (1543—1613)、汤显祖(1550—1616)、王衡(1561—1609)、叶秉敬(1562—1627)、陈仁锡(1581—1636)、李光缙等等。这样的做法,很明显是受到明代经典评点的风气影响,所引用之评语则多为文学评论或抒发心得者,于经学义理较少发挥。

(1543—1613)、汤显祖(1550—1616)、王衡(1561—1609)、叶秉敬(1562—1627)、陈仁锡(1581—1636)、李光缙等等。这样的做法,很明显是受到明代经典评点的风气影响,所引用之评语则多为文学评论或抒发心得者,于经学义理较少发挥。

五 结 论

在有清一代中,以董仲舒后裔的身分整理《春秋繁露》者,除了本文所论的董天工之外,清末尚有董金鉴所辑纂的《春秋繁露集注》一书,该书于《自序》中尝论及清代《春秋繁露》的研究发展,其言云:

我朝开四库馆,儒臣纪文达等以《永乐大典》中所存楼氏钥本与明刻诸本合校,复多所补正,以武英殿聚珍版印行。卢氏文弨抱经堂校注本,即以聚珍本为底本而加校注。凌氏曙注本更由卢本注语而增广之,遂较明刻诸本精详。……今人德清俞氏有《繁露平议》二卷,……仁和谭氏改移篇次,……名其书曰《董子》。……南海康民割截其文词,分类编辑,名其书曰《春秋董氏学》。

董金鉴所论,除苏舆《春秋繁露义证》因晚出而未得及见之外,几乎可以算是清代研究校注《春秋繁露》的系谱。在此一系谱中,可以很明显看出,本文的主角董天工并没有被提及。董天工的《春秋繁露笺注》虽然是第一本《春秋繁露》的笺注,但类似董金鉴这样的忽略,所反映的不仅是后人在逆时性的研究系谱追寻上之遗漏,更是作品本身未能存在时序性影响力所导致的。因此,董金鉴未将《春秋繁露笺注》列入其中,无论从哪一方面来看,可以说都是符合实情的。

倘若吾人将观察的角度放大至整个清代公羊学的发展来看,由于董天工的《春秋繁露笺注》几乎未见任何引用与影响,后代学者自然很容易将其忽略。而常州诸子则在门生师友、亲族的相互激荡下,逐渐由地方席卷全国,成为一代学术风尚,如前文所举之凌曙,其虽出身于孤苦之中,但在自学有成之后,复问学于刘逢禄,使其得以上接常州学派。凌曙之后,高弟陈立(1809—1869)又能传其学,著《公羊义疏》,集常州庄存与、孔广森等以来公羊学之大成,其影响力之大,自然远非董天工孤身一人所能企及。

因此,董天工的《春秋繁露笺注》在清代乃至于今日,可以说既不属于《春秋繁露》的版本∕研究系谱,也未能名列公羊学发展的系谱,而陷入“双重系谱之外”的窘境,此点恐怕绝非当初“穿穴注疏垂三十年”的董天工所能想见。不过,如果从本文对于《春秋繁露笺注》的初步讨论来看,则会陷入如此窘境,亦非完全没有原因可循,其原因,约略可归纳三点如下:

第一:董天工之书虽然刊行甚早,但由于对版本掌握的不足,往后又未能利用到四库馆聚珍本以后的校对成果重新增订,使其底本本身便有着许多缺陷。这些缺陷,董天工虽然企图用自行增删改动文字来解决,但除效果不佳外,当更好的版本出现后,便不免遭人遗弃。

第二:董天工身当清代乾嘉汉学兴起之际,《春秋繁露》虽可称为“汉学”,但仅从其笺注的方式与内容来看,不仅缺乏严谨的考据,对史料的征引也未能达到汉学的要求。此外,对公羊学的义理发明不多,甚至有违背之处。且评语多引宋明文人之说,很明显地仍残留明代评点经典的学术特色,与经义绝少关系,自然不容易引起当时学者的兴趣。

第三:学术系谱之建立,必须上有所传授,下有所承接,方能发挥出影响。如前文所述凌曙与常州学派诸子,便是最好的例子。董天工虽然很早就注意到《春秋繁露》,但在前无所承、后无继者的情况下,欲以一人之力发扬绝学,实为不可能之事。

也因为如此,董氏之书虽然早在乾隆二十六年便已刊行,但对于后人研究《春秋繁露》却几乎没有留下任何影响。从另一个角度来看,董天工在完成《春秋繁露笺注》后,立刻就教并请序于沈德潜,且立即刊行,其实是有意宣扬此著作的。因为沈德潜在当时为乾隆皇帝最喜爱的词臣之一,不仅与乾隆皇帝以诗歌相唱和,乾隆皇帝更赐诗“我爱德潜德,淳风挹古初”,为时人所钦羡。致仕之后,乾隆多次南巡,都指定沈德潜前来陪护,并先后赐礼部尚书衔、太子太傅等职,而位极人臣之宠。因此董天工特别在书首牌记上标举“大宗伯沈归愚先生鉴定”,也可以算是一种寻求“名人加持”的做法。然而,生前备受荣宠的沈德潜,在乾隆四十三年(1778)却因为徐述夔诗案受到牵连,不仅被夺官罢祠削谥,甚至还曝其墓碑,反而成为清朝之罪人。如此一来,董天工《春秋繁露笺注》书首的沈德潜牌记,不仅失去了名人加持的效力,反成为禁忌的对象,这或许也对《春秋繁露笺注》在流传上,造成了负面的影响。所幸,《春秋繁露》一书也没有因为董天工的著作不为世人所重,而完全湮没亡佚。在凌曙、苏舆等人的努力下,反而在清末成为康有为(1858—1927)倡言变法改制根据。此点,或许是长眠于武夷山下的董天工,可以稍微感到安慰的了。

书影一:董天工《春秋繁露笺注》牌记(中国科学院图书馆藏)

书影二:《春秋繁露笺注》卷首(中国科学院图书馆藏)

【注释】

[1]作者单位:台湾中研院近代史研究所。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。