从语言行为到语义场,从语义场到语义核,贯穿着一根轴线,这就是解释因素。解释因素是我们理解语言行为及其本质的关键,也即是把握语义场,核语义核的存在价值、意义的关节点,是人类一切思想家、哲学家、科学家批判旧理论,建构新理论的逻辑支点,是一切文学艺术家创造新文学艺术的兴趣支点,也是我们正确理解、感悟和解释人类各种思想、艺术以及求准确领悟日常语言行为的隐在意旨的“切入点”和“纲”。在我们的日常生活和创造性(理论的、艺术的)生活中,哪怕有相同构的语义场,但也可能同对其贯穿某一语言行为的“轴线”——即解释因素的错位性把握而导致对这一语言行为在态度和把握上的疏离。比如,在我们的实际生活中,不少的人对马克思的理论产生一种态度和行为上的疏离性,其原因是多方面的,但其根本的原因在于我们不少人在事实上错位性地理解了马克思的整个理论轴线,错位性的把握了马克思主义语义场的解释因素。

谁也不会否认,马克思的主义(思想)是一个异常庞大而完整的体系,它由哲学、政治经济学和共产主义学说三大部分组成。然而,这三个组成部分之间有无内在联系,即这三部分内容之间有无贯穿其中的解释因素,这对能否真正理解和把握马克思主义是至关重要的。假设哲学、政治经济学和共产主义学说这三者之间没有贯穿其中的解释因素,那么马克思的思想就分属于三个各不相同的语义场。这样一来,马克思的思想就不是一个完整的整体,而是几个马克思的机械凑合。但在事实上,马克思只有一个,马克思主义也只有一个,因而,马克思主义的三大组成部分之间必然有一内在联系的解释因素。那么,这一解释因素是什么呢?

耍弄清这个问题,首先得把握由这一解释因素所构架起的马克思主义的整体逻辑构架和逻辑指向是什么?

哲学是对根本的追问,是对世界的整体把握和最高抽象活动;同时,哲学又是对人类生存运动的基本理论探讨。正是哲学的这一双重的基本的人类学品质,决定了马克思主义的整体逻辑构架和逻辑指向沿着:

哲学→政治经济学→共产主义学说

或者说沿着:

人→社会(政治、经济关系)→人

如果把这一图式具体化(实践化),即可表示为:

生成创化的人→异化劳动处境中的人→资本主义社会的人(的政治、经济关系)→未来(共产主义社会)的人

由此可见,“人”是马克思主义思想体系的“解释因素”(即内在联系),而不是“物”,更不是“阶级斗争”。在马克思看来,这个“人”不是类化的、抽象的人,而是个体化的和历史化的人。人的历史又恰恰是靠生生不已的个体劳动实践来敞开,劳动实践构成了人类历史的感性途径,劳动实践展开了人作为人的自然品质并在劳动实践中不断扬弃、升华、拓展人自己,使人的无机身体(自然)不断人化的同时使人不断自然化,这就是人!主体化的人!实践化的人!自然化的人!因此,完整地表述,在马克思思想体系中,其真正的解释因素是人的“自然人化”走向“人化自然”的“实践主体”。

同样,对人类文化的理解也是如此。博大精深的中国传统文化,是由儒、道、释、佛、禅等多种文化形态构成的大一统文化,这种大一统文化最能引发我们自豪的是因素有三:一是孔子的君子理论和教育思想;二是老庄的哲学思想;三是阴阳五行学说。前者开创了如何教和育中国人的先河,后者标识了古代中国人对自然、对世界的根本问题的关怀,由此雄辩地构成了我们反驳中国文化不关心人、中国文化冷漠自然和对存在的根本追问的忽略的有力证据。虽然如此,对中国古代文化的种种精神品质的界定所引发出来的论争,仍然在我们的那些“家”们的有限生命中作着无限地展开、蔓延。到底谁是谁非,可能不会有权威性的论断。如果从语义场角度来审视,就会发现整个中国古代传统文化恰恰是由一个庞大的错综复杂的语义场所滋生和支撑。这个语义场的解释因素并不是“中庸之道”、“仁”、“礼”,也不是什么“道”或“法”,而是“天人合一”,即天父、天子与臣民,天父圣训、天子法规与臣民行为的融合统一。一体化的“天人合一”思想是中国古代文化的解释因素。

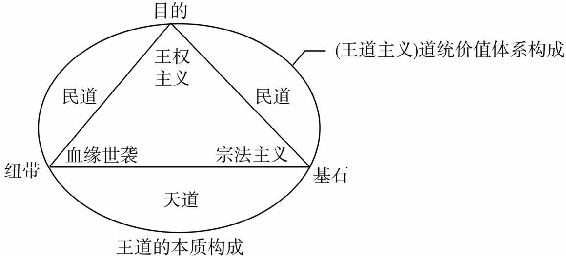

“天人合一”这个概念,被今人想象性地定位为是人与自然的一体化,其实在上古文化中,先祖在其生存苦斗的历史长河中逐渐生成的“天人”观念中,其“天”不是指自然,而是指悬于人的头顶的神秘的天道,因而,“天”是上帝及其意志的象征与表达;而“人”这一概念与我们今天所讲的“人”完全无关,今天我们所讲的“人”其实就是当时的“民”。在上古文献中,“人”与“民”之间有其严格区分,这种严格区分可以在《尚书》中获得明确的定位,也可以在一生以崇周为事业的孔子那里得到验证(参见《论语》中民与人的区分)。在上古文化中,其“天人”观念中的“人”是指人君:“天人合一”是上天的意志与人君意愿的合一。梳理上古文化中的“天人”观念,它的背后恰恰蕴含着中国文化的原初认知模型和价值蓝图,这就是以王道为目的、以天道为依据、以民道为手段的王道主义。

中国上古文明,其基本的价值体系是通过典型的道德体系虚构来层累地生成的,中国上古文明所层累地虚构的道德典范体系中的道德英雄,要么是氏族、部族首领、王,比如燧人、女娲、伏羲、神农;要么是氏族、部族的联盟首长、王,比如黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜、禹;要么是国家的最高统治者、王,比如成汤、文王、武王。即或是周公,虽没有王的名分,但也是摄政者,是实际的最高统治者。因而,他们身上所体现的道德价值取向,或者在他们身上所虚构的道德价值取向,只能是王道主义。

王道主义的价值取向是什么内容的呢?是天下为公,是无私奉献的英雄主义。而天下为公、无私奉献的英雄主义之实质指向是什么呢?是民,是民本主义。无论是燧人氏钻木取火,还是神农氏发明医药和稼穑;无论是黄帝使天下归一,发明“九条”“九条”即制天文,设井田,造文字,制衣裳,定岁名,作吕律,制壬禽以占吉凶,通神仙,著医经。,还是颛顼的“绝地天通”之功;无论是尧舜“无三夫之分”和“无咫尺之地”,还是大禹治理洪水三过家门而不入的自我牺牲行为;无论是成汤“罪在一人”的责任担当,还是文武、周公的天命即民意的治理观,都体现出民为邦本的基本治理思想和“德惟善政,政在养民”的价值诉求。因为王道主义必以民为邦本。王道主义必须奉行“德惟善政,政在养民”的根本战略,其依据何在呢?其依据就是天命即是民意。

陶皋曰:“都!在知人,在安民。”……安民则惠,黎民怀之。能哲而惠,何忧乎驩兜。(《尚书·皋陶谟》)

天聪明,自我民聪明。天明畏,自我民明威。达于上下,敬哉有土。(《尚书·皋陶谟》)

无偏无陂,遵王之义;无有作好,遵王之道;无有作恶,遵王之路;无偏无党,王道荡荡;无党无偏,王道平平;无反无侧,王道正直。……凡厥庶民,极之敷言,是训是行,以近天子之光。曰:天子作民父母,以为天下王。(《尚书·洪范》)

王道主义必以民为邦本。王道主义必须奉行“德惟善政,政在养民”的根本战略,其依据何在呢?其依据就是天命即是民意。

概言之,中国上古文明之同一价值诉求、同一价值目标,就是王道主义;而王道主义就是以王道为目的,以民道为手段,以天道为依据。这种以王适为目的、以民道为手段、以天道为依据为三维向度的道统,其本质构成内容是王权主义。王权主义的本质规定,恰恰是以血缘世袭为纽带、并以此为内聚力的宗法主义。由此我们也可以说,道统就是王道,民道和天道,只不过是王道的注释而已:民道注释了王道实现的手段、途径;天道注释了王道合法性的最终理由和根据。这个理由和根据之所以是最终的,是因为它不能由人间来提供,只能由天地的意志和神的意愿来提供。因而,在中国上古文明里,其道德主义价值蓝图的实质目标指向,不是宗教意义上的天、天命,也不是民,而是王道:宗教不是以自身为目的,而是以王道为目的;民也不是以自身为目的,而是以王道为目的。

[5-2]

这种以血缘世袭为纽带、以宗法主义为基石、以王权主义为内在目的的王道主义价值体系,其形成并不是从西周开始,西周仅是其完备形态。孔子从周,是在其完备意义上讲的,而不是从源泉角度立论的。同时,这种王道主义价值体系,也不是始于颛顼,虽然颛顼进行了宗教和政治改革,使宗教、思想都成为政治、政权的工具。这种性质的王道主义价值体系的生成,乃由三皇耕地播种,在黄帝时代破土而生,经历颛顼、帝喾、尧、舜、禹的培植,夏、商的浇灌,最后为西周的文武王、尤其是召公、周公所发挥光大,并完备其体系。所以,在中国文化中,其“天人合一”这一解释因素是由其具体的语义核所生成。中国文化的语义核——凝聚这一语义场并使其永放灿烂辉光的遗传性文化基因——则是政治化的原始氏族血缘观念。由这一语义核和解释因素所构建起的种种文化形态得到各自的繁荣和昌盛。语义核和解释因素是我们准确把握中国古代文化的正确出发点。由此来观照儒家学说、道家思想和被改造了的佛家思想、禅宗思想,以及中国古代的教育思想和阴阳学说,原来都是本质的同一:即无论是孔孟的“中庸”、“仁”、“礼”教化,还是老庄的无为“道”、“德”,或者是佛家的六根“涅槃”,以及禅宗的“狂”和“悟”,都是由政治化的原始氏族血缘观念化了的“天人合一”观的滋生物和表现形态。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。