二、污水生态工程处理系统

在污水生态工程处理系统的设计和应用过程中,依据污水处理与利用相结合的原则,充分利用生态系统中结构与功能的协调性、物种互相依存的和谐机制等生态学原理,通过工程技术手段,将污水处理系统作为一个统一整体,对从污水传输、预处理工程、布水工艺、修复植物选择和再生水的利用等全过程进行优化,促进、强化系统内物质循环再生,以及各种生物之间、生物与环境之间的和谐共存,充分发挥处理系统对污染物的净化功能和对水、肥资源的有效利用,从而实现系统整体效益的最大化。

1.土地处理系统

处理过的生活污水可通过土地利用进行进一步处理。土地处理系统是将污水投配到具有一定构造和良好扩散性能的土层中,通过农田、林地、苇地等土壤-植物-微生物复合生态系统的物理、化学和生物作用来净化污水。该系统利用并强化了土壤微生物-土壤-植物的净化功能,污水中的污染物质在生态系统的物质循环中进行快速降解,水质得到净化,且污水中的氮、磷等营养物质得到充分利用。

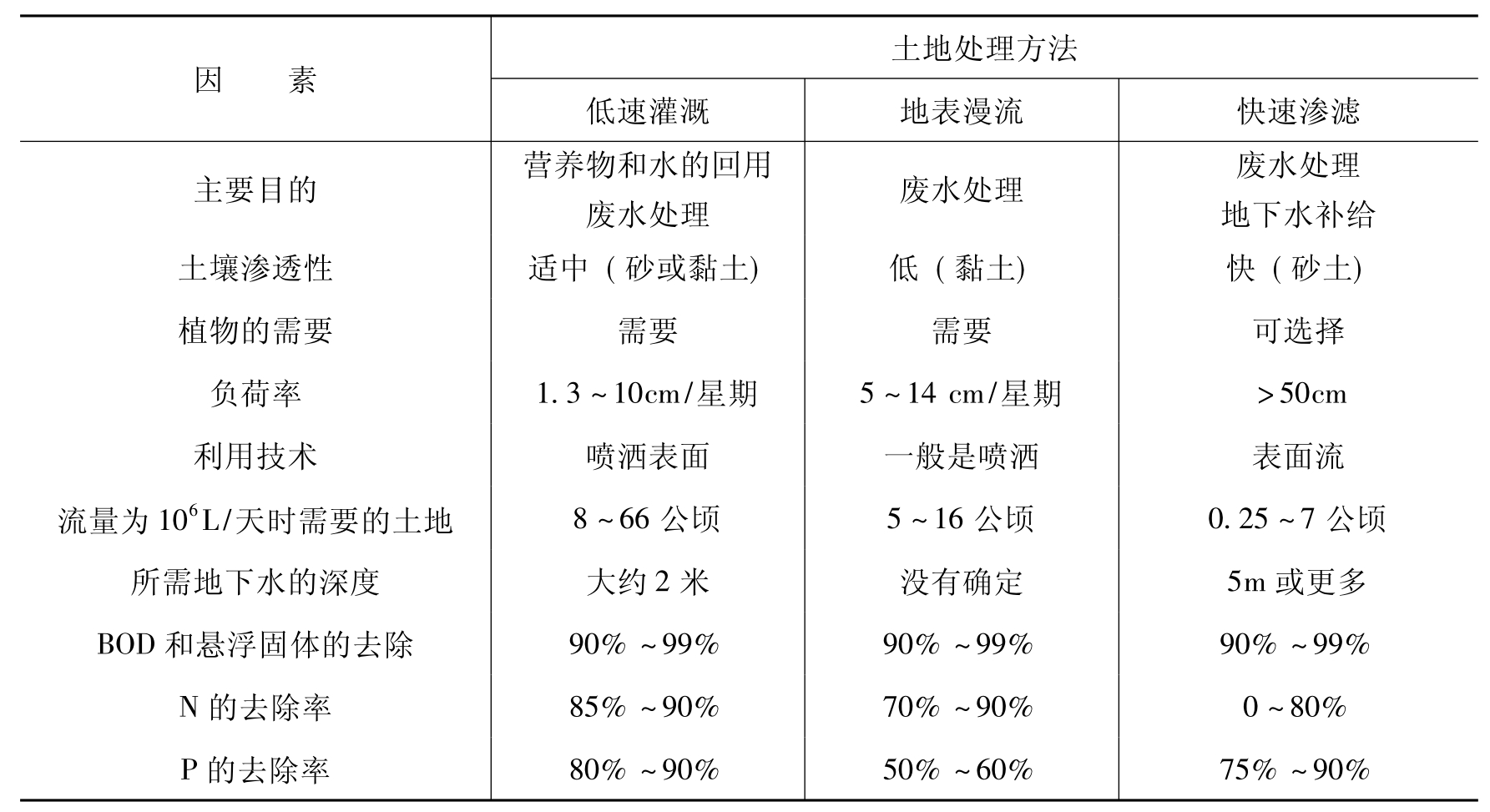

根据处理目标和处理对象的不同,土地生态处理系统可分为快速渗滤、慢速渗滤、地表漫流(表9-4)、地下渗滤等几种类型。

(1)快速渗滤

快速渗滤(high-rate infiltration)土地处理系统也叫土壤蓄水层处理(soil aquifer treatment SAT)或快速渗滤提取(rapid infiltration extraction RIX),是将污水有控制地投配到组织粗糙、具有良好渗滤性能的土壤表面,污水在重力作用下向下渗滤过程中通过过滤、沉淀、生物氧化还原等一系列作用而得到净化的污水处理工艺。

该方法处理废水的负荷率高,超过每星期50厘米,且需用的土地面积较少,处理水可用于补给地下水并且可回用于灌溉系统。该工艺对BOD5、SS和大肠杆菌等具有很高的处理效率,对植物类型没有严格要求,有时甚至在没有植物覆盖的情况下也能保证出水水质,但高速渗滤地点的选择受到严格限制,需要充分考虑对地下水的影响,以及处理地点与公众的隔离程度。

设计的场地工艺参数主要包括:①土壤渗透系数为0.36~0.6m/d;②地面坡度小于15%,土层厚度大于1.5m,地下水位大于1 0m;③植物一般应选择对污染物具有一定的耐受和修复能力,根系发达,根际特性明显的种类;④水流途径则由污水在土壤中的流动和场地地下水流的流向决定,一般通过淹水-干燥交替运行而使渗滤池表面在干燥期好氧条件下得到再生,同时有利于水的下渗。

(2)低速灌溉

低速灌溉(low-rate irrigation)处理系统是以表面布水或高压喷洒方式将污水投配到覆盖有修复植物的土壤表面,速率为每星期1.5~10厘米,污水在流经地表土壤-植物系统时得到充分净化的处理工艺类型。在该处理系统中,投配的污水一部分被修复植物吸收,一部分在渗入底土的过程中被土壤介质截留,或被修复植物根系吸收、利用,或被土壤中的微生物转化、降解为无毒或低毒的成分。污水出水通过喷淋或者表层利用,废水的2/3被农作物利用或自然蒸发损失,剩下的通过土壤基质渗透。

工程设计时需要考虑的场地工艺参数包括:①土壤渗透系数为0.036~0.360m/d;②地面坡度小于30%,土层厚度大于0.6m,地下水位大于0.6m。为避免地下水的硝酸盐污染,处理系统必须合理设计,尽可能提高反硝化作用。

该方法需要较大面积的土地。根据实际需要,低速灌溉处理系统可设计为处理型与利用型两种,前者为了节约投资和水资源管理方便,希望在尽可能小的土地面积上处理尽可能多的污水,选择的修复植物为有较高耐水极限、较大去除氮磷及有关污染物的能力、生长季长和管理方便的植物;后者一般应用于水资源短缺的地区,希望在尽可能大的土地面积上利用污水,如灌溉林木、花草,以便获取更大的植物生产量。

(3)地表漫流

地表漫流(overland flow)土地处理系统是以表面布水或低压、高压喷洒形式将污水有控制地投配到生长多年生牧草、坡度和缓、土地渗透性能低的坡面上,使污水在地表沿坡面缓慢流动过程中得以充分净化的污水处理工艺。废水沿着种满植物、坡度为2%~3%的斜坡流过50~100米,最后收集到一个沟渠中。废水的负荷率范围为每周5~14厘米。仅仅只有大约10%的废水渗透到土壤中,而60%流入到沟渠中,剩下的通过蒸发而损失。在处理过程中,除少部分水量蒸发和渗入地下外,大部分再生水经集水沟回收。由于该工艺对污水预处理要求程度较低,出水以地表径流收集为主,对地下水影响最小。

该系统的工艺目标是:①在低预处理水平达到相当于二级处理出水水质;②结合其他强化手段,对有机污染及营养物负荷的处理可达到较高水平;③再生水收集与回用。适合该工艺的环境条件:①地面最佳坡度为2%~8%;②土壤类型为渗透性能低的土壤,以黏土、亚黏土最为适宜,或在0.3~0.6m以下有不透水层;③土层厚度和地下水位不受限制;④植物类型选择是保持系统有效运行的最基本条件,以根系发达、对污染物耐性强且具有一定吸收固定能力的植物为主,避免作物作为处理组分进入系统,因此常常采用不同类型的草类进行混合种植。

(4)地下渗滤

地下渗滤(subsurface infiltration)处理系统是将污水投配到具有一定构造和良好扩散性能的地下土层中,污水在经毛细管浸润和土壤渗滤作用向周围和向下运动过程中达到净化的污水处理工艺。该处理系统主要应用于分散的小规模污水处理,其工艺目标主要包括:①直接处理污水;②在地下处理污水的同时为上层覆盖绿地提供水分与营养,使处理场地有良好的绿化带镶嵌其中;③产生优质再生水以供回用;④节约污水集中处理的输送费用。

该系统采用在土壤亚表面布水的方式投配污水。处理规模一般是50~300m3/d,进水为经过一级处理的生活污水。出水水质指标:BOD<20mg/L,COD<70mg/L,SS<20mg/L。

表9-4 三种污水土地处理方法的一般特征(引自Maier et al.,2000)

该系统是一种自然生态净化与人工工艺相结合的小规模污水处理技术,可节约污水集中处理所需的大量输送费用;水回收率达70%~80%,水质满足中水标准,可用于冲洗厕所、道路,浇灌绿地,补充锅炉用水等,在一定程度上缓解水资源不足的矛盾;由于其位于地下,可以将污水处理与城市绿化和景观建设结合起来,对周围环境无次生影响。

与传统污水灌溉相比,土地处理系统不仅仅将污水作为水肥资源加以利用,而是充分考虑了污水对水环境、土壤环境、种植植物的影响,通过包括控制进水水质、污染同化容量与水力负荷等在内的安全运行技术保障体系,采用合理的生态结构,将污水有控制地投配到土地上,保证系统在最佳状态下的持续运行,同时将重金属、有机污染物等对土地处理系统及其周围生态环境的影响有效地控制在安全范围之内。

目前,土地处理系统已经成为我国城市水处理的革新和替代技术,尤其是对于中小城镇污水的处理,该技术具有一定的优势。同时,因地制宜的土地处理系统有利于改善区域生态环境质量。但必须注意到,废水土地利用本身有转移肠道水传播病原体的危险,危险的程度和废水中的病原体浓度、人与水体的接触程度有关。因此,污水在土地处理利用之前应满足一定的处理和微生物学标准。

2.湿地处理系统

湿地处理系统是将污水投放到土壤经常处于水饱和状态而且生长有芦苇、香蒲等耐湿植物的沼泽地上,污水在沿一定方向的流动过程中,在耐湿植物和土壤联合作用下得到净化。

湿地处理系统对污水的净化作用包括物理性的沉降作用、植物根系的阻截作用、某些物质的化学沉淀作用、土壤及植物表面的吸附和吸收作用以及微生物的代谢作用等。此外,植物根系的某些分泌物对细菌和病毒有灭活作用,部分病原微生物也可能在对其不适应的环境中自然死亡。

湿地处理系统可分为天然湿地系统和人工湿地系统。由于自然湿地在地点、污水负载量等方面常常不能满足实际需要,往往又需要较大的土地面积,从而在实际应用中受到限制。故在实践中,通常是建造人工湿地以处理生活污水。同大多数生态系统相比,经合理设计的人工湿地具有更高的生物活性,可高效地将污染物转化为无害物质以及植物生长所需的营养物质。近年来,人工湿地作为一个附加的二级处理出水处理方法,愈加广泛地应用到城市废水处理中,并越来越受到重视。

(1)人工湿地净化污水机制

人工湿地就是利用自然湿地生态系统中物理、化学、生物的协同作用,由人工设计和建造的一种污水处理工艺(图9-4)。人工基质、水生植物和微生物是人工湿地的主要组成部分。

人工基质为微生物的生长提供稳定的依附表面,并为水生植物提供载体。通常在有一定长宽比和底面坡度的洼地中,由土壤和填料(如砾石等)混合组成填料床,在床体表面种植处理效率高、成活率高、抗水性好、生长周期长、美观及具有经济价值的水生植物(如芦苇、美人蕉、香蒲等),形成一个独特的生态系统,污水沿一定方向在填料床床体表面和填料缝隙间流动的过程中,在耐湿植物、微生物和土壤的综合作用下,得到充分净化,通过湿地基质的定期更换或收割植物使污染物最终从系统中去除。

微生物的代谢作用是污水中有机污染物降解的主要机制。水生植物除直接吸收利用污水中的营养物质及吸附、富集一些有毒有害物质外,还有输送氧气到根区和维持水力传输的作用。在湿地系统的设计中,应尽可能增加水流在填料床中流动的曲折性以提高系统的处理能力和稳定性。

人工湿地对氮的去除作用包括基质的吸附、过滤、沉淀以及氨的挥发、植物的吸收和微生物硝化和反硝化作用。氮是植物生长的必需元素,废水中的无机氮包括NH3-N和NO3-N,均可被植物吸收以合成植物蛋白质,最后通过植物的收割从系统中去除。一部分NH3-N可转化成NH3后,以气态的形式挥发到大气中。微生物的硝化、反硝化作用对氮的去除起重要作用。人工湿地植物根区附近土壤中连续出现好氧、缺氧、厌氧状态,为亚硝化细菌、硝化细菌和反硝化细菌的大量生长提供了条件,可以使好氧条件下的硝化反应和厌氧条件下的反硝化反应同时完成。另外,对硝化反应有抑制作用的是NH3-N、重金属、氰化物及有机物,人工湿地对这些物质也有一定的去除作用。因此人工湿地比一般污水处理系统具有较强的氮处理效率。

人工湿地也有较好的除磷效果。人工湿地对磷的去除作用包括基质的吸收和过滤、植物吸收、微生物去除及物理化学作用。基质中的吸收和过滤对无机磷的去除作用,因填料不同而存在差异,若土壤中含有较多的铁、铝氧化物,有利于生成溶解度很低的磷酸铁或磷酸铝,使土壤固磷能力大大增加,以砾石为填料的湿地,砾石中的钙可以生成不溶性磷酸钙而从废水中沉淀。微生物对磷去除包括对磷的正常吸收和对磷的过量积累,由于人工湿地植物根区附近土壤中不同的含氧状态,可以让聚磷菌完成在厌氧状态释放磷,在好氧时积累磷的过程,从而使废水中的磷得到去除。植物吸收无机磷和吸收无机氮一样,都是在同化作用下,将无机磷变成植物体的组成部分,最后通过植物收割去除。

人工湿地对有机物有较强的降解能力。废水中的不溶性有机物通过湿地沉淀、过滤作用,从废水中截留下来而被微生物利用,可溶性有机物则通过植物根系生物膜的吸附、吸收和生物代谢降解过程被去除。人工湿地植物根区附近湿地土壤中连续出现好氧、缺氧、厌氧状态,有利于有机物的降解。有机物在厌氧条件下降解、或开环、或断键成简单分子、小分子,提高了对生物难降解有机物的去除效果。

(2)人工湿地的类型及构造

根据废水流经的方式,人工湿地可分为表面流湿地(surface flow wetlands,SFW)、潜流湿地(subsurface flow wetlands,SSFW)和立式流湿地(vertical flow wetlands,VFW)。

表面流湿地与自然湿地最为接近,污水在湿地的表面或者填料表面流动,水位较浅,一般为0.1~0.6m。绝大部分有机物的去除是由植物的水下茎、秆上的生物膜来完成,但往往未能充分发挥填料和丰富的植物根系的作用,卫生条件差,夏天易滋生蚊子,产生臭味,故设计中一般不采用。

潜流湿地也叫渗滤湿地系统,污水在湿地床的内部流动,可以充分利用填料表面的生物膜和植物的茎秆以及土壤和填料的截流作用。另外由于在地表下流动,所以保温性好,受气候的影响也较小,且卫生条件较好,占地小,处理效果较好。故人工湿地大部分采用潜流式湿地系统。

立式流湿地的水流状况综合了表面流和潜流湿地的特点,污水在填料床中由上向下的流动,但其建造要求高,易滋长蚊蝇,目前亦不多用。

与常规污水处理厂相比,湿地处理系统不仅具有较低的开发和维持费用、低能耗、高稳定性等优势,而且对废水处理厂难以去除的营养元素具有较好的净化效果,比较适合于处理水量不大、水质变化较小、管理水平不很高的城镇生活污水,也可广泛应用于农业、畜牧业、食品、矿山等工农业废水的处理。

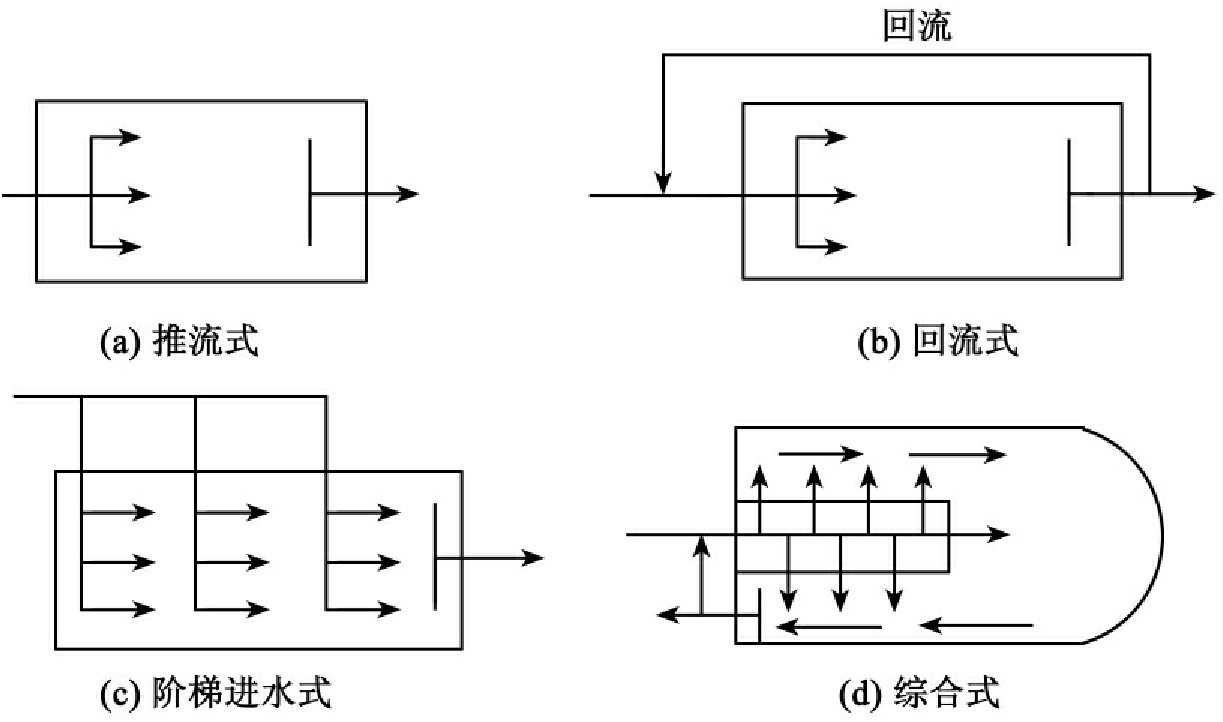

图9-3 人工湿地系统常见的工艺流程,箭头示水流方向

湿地是一种有效的污水处理途径,具有多方面的优势。目前,在全世界范围内,虽然利用湿地处理污水是相对较新的措施,但正以很高的速率普及,其处理对象也从城镇生活污水、农牧业及旅游业污水延伸到工业废水。

3.稳定塘污水生态处理系统

稳定塘(stabilization pond)(或称氧化塘,oxidation pond),是一种经过人工构筑、以净化污水为目的的工程设施,具有围堤和防渗层。污水在塘内经较长时间的停留、储存,通过微生物的代谢活动,以及相伴随的物理、化学过程,使污水中的有机污染物、营养元素和其他污染物质进行多级转换、降解和去除。稳定塘内有机物的降解通常需要1~4周,甚至更长时间。污水在塘内停留的同时得到净化,光、热、固体物质的沉降也能有效地减少污水中的病原体数目。

稳定塘既可作为二级处理,也可作为二级生物处理出水的深度处理工艺技术。稳定塘除处理城市污水外,也用来处理工业废水,具有处理效果稳定、基建投资省、管理简单、运行可靠、节能等优点。

(1)稳定塘中的生物群落

在稳定塘中的生物主要有细菌、藻类、原生动物和微型后生动物、水生植物以及其他水生动物。分解有机污染物的异养细菌在该系统中具有关键的作用,藻类在光合作用中放出氧,改善了水中的溶解氧条件,使其他生物能够进行正常的生命活动;而其他水生植物和水生动物的生命活动从不同途径强化了系统的净化功能。

1)细菌:在稳定塘中对有机污染物降解起主要作用的是细菌。在好氧塘和兼性塘好氧区和兼性区内活动的细菌中,绝大部分属兼性异养菌。

在稳定塘内常见的细菌有以下几类:

①好氧菌和兼性菌:主要在好氧塘和兼性塘的好氧区内活动,主要有:无色杆菌属(Achromobacter)、产碱杆菌属(Alcaligenes)、黄杆菌属(Flavobacterium)、假单胞菌属(Pseudomonas)、动胶杆菌属(Zooglea)。此外,还有浮游球衣菌(Sphaerotilus natans)和白色贝氏硫细菌(Beffiatoa alba)等。

②产酸菌:属兼性异养菌,在缺氧条件下,可将有机物分解为乙酸、丙酸、丁酸等有机酸和醇类。产酸菌对温度及pH值的适应性较强,在兼性塘的深处和厌氧塘内都常可发现。

③厌氧菌:厌氧菌常见于厌氧塘和兼性塘污泥区。产甲烷菌即是其中之一,它将有机酸转化为甲烷和二氧化碳,甲烷水溶性极差,并很快溢出水面。在厌氧塘内常见的还有绝对厌氧的脱硫弧菌,它能使硫酸盐还原生成硫化氢。

④硝化菌:硝化菌是绝对好氧菌,世代时间长,生长缓慢,只有在供氧充分,有机物含量很低,一般细菌不能成为优势时,硝化菌才会大量增殖成为优势种,硝化菌一般在深度处理塘中较多。

2)藻类:稳定塘是藻菌互生体系,藻类在稳定塘中起着十分重要的作用。藻类是系统中溶解氧的主要提供者。稳定塘内存活藻类种类很多,与天然湖泊中的类似,特别是绿藻、蓝藻十分丰富。

3)原生动物和后生动物:在稳定塘内出现大量原生动物和微型后生动物,但不像活性污泥系统中那样有规律,数量也不等。

4)水生植物:在稳定塘内种植水生维管束植物,能够提高稳定塘对有机污染物和氮、磷等无机营养物的去除效果,水生植物收获后能够取得一定的经济效益。

①浮叶植物:自由漂浮在水面,直接从大气中吸取氧和二氧化碳,从塘水中吸取营养盐类。现在常在稳定塘内种植的浮水植物是凤眼莲(Eichhornia Crassipes)。另外还有水浮莲、水花生、浮萍、槐叶萍等,也能起到改善水质的作用,但去污能力稍差,适宜于在负荷较低的稳定塘内种植,而凤眼莲则可种植在有机负荷较高的稳定塘内。

②沉水植物:沉水植物在光照透射不到的区域不能生长,因此,只能在塘水深度较小及有机负荷较低的塘中种植,常见的有马来眼子菜(Potamogetom malinus)、叶状眼子菜(Potamogetom foliosus)等。

③挺水植物:挺水植物根生长于底泥中,茎、叶则挺出水面,最常见的挺水植物是水葱和芦苇。

5)其他水生动物:在塘水中放养鱼和鸭、鹅等水禽,不但具有一定的经济效益,还有利于维持和强化生态系统的净化功能。杂食性鱼类(如鲤鱼、鲫鱼),可捕食水中的食物残屑和浮游动物;鲢、鳙一类的滤食性鱼类可控制藻类的过度繁殖。

在稳定塘内,从食物链来考虑,细菌、藻类以及适当的水生植物是生产者,细菌与藻类为原生动物及枝角类动物所食用,并不断繁殖,它们又为鱼类所吞食,藻类和水生植物也是鱼类的饲料。在稳定塘,鱼、水禽处在最高级营养级。如果各营养级之间保持适宜的数量关系,能够建立良好的生态平衡,使污水中有机污染物得到降解,污水得到净化,其产物得到充分利用,最后得到鱼、鸭和鹅等水禽产物,获得一定的经济效益。

(2)常见的稳定塘系统

稳定塘主要分为好氧塘、兼性塘、厌氧塘、曝气塘等。

①好氧塘(aerobic ponds):好氧塘的深度较浅,一般小于1m,塘水自然混合,阳光可以透射至塘底。依靠自然透光来促进藻类生长。停留时间一般为3~5天。有机负荷承载能力低。在阳光照射时,塘内生长的藻类由于光合作用而释放出氧,塘表面由于风力搅动而自然复氧,使塘内保持良好的好氧状态。好氧异养性微生物通过新陈代谢作用对有机污染物质进行生物降解,其代谢产物CO2供作藻类光合作用的碳源,藻类吸收光能,从CO2、H2O、无机盐合成其细胞质(大多数藻类需要CO2形式的无机碳)。白天,塘水中CO2被利用的速度大于产生速度,pH值升高;夜间,藻菌共同呼吸而释出CO2,pH值下降。这种昼夜周期性变化极为重要,它影响着生物活性。

②兼性塘(facultative ponds):兼性塘在生活污水处理中应用最普遍。塘深一般为1~2.0米,废水处理通过好氧和厌氧处理进行。污水停留时间在5~30天之间变化。塘内存在三个区域:上部为好氧区,中间为兼性厌氧区,下部为厌氧区。塘的最上层,阳光透入,为好氧层,该层藻类光合作用旺盛,有光照时释出氧多,该层塘水中溶解氧充足,好氧微生物活跃,对有机物进行降解;塘的中层,阳光不易透入,溶解氧不足,兼性厌氧微生物占优势;塘的底部,厌氧微生物占优势,对沉淀于塘底的底泥进行厌氧发酵。

兼性塘内的生物种类众多,包括细菌、真菌、原生动物、藻类及较高级的浮游动、植物群落等。在兼性塘内藻类借光合作用产生的氧量超过藻类群体与其他好氧微生物的呼吸氧量。通常1kg藻类能产生1.6kg氧,常使塘水呈饱和状态。兼性塘内在厌氧条件下,梭菌能将简单的氮化合物降解成NH3;而在好氧条件下,变形杆菌属和微球菌属能将简单的氮化合物降解成NH3,而亚硝化单胞菌、亚硝化叶菌、亚硝化刺菌、亚硝化球菌、链霉菌以及诺卡菌等能将NH3氧化为NO2-,而硝化杆菌、硝化球菌及经济硝化刺菌等能将NO2-转化为NO3-。

兼性菌内的真菌能使有机污染物降解,有一些种属能氧化NH4+成NO2-与NO3-,如曲霉属、青霉属以及头孢菌属。在兼性塘内,原生动物能吞食过多的细菌及溶解性有机物,使出水水质变得澄清。轮虫、浮游甲壳动物(枝角类、桡足类)也能吞食藻类、细菌、原生动物以及悬浮状有机物或残渣,使水质得到进一步的净化;它们同时也是鱼类的饵料。浮游甲壳动物对塘水的清洁起重要作用,从而使阳光透射加强,使藻类向更深处生长。当塘水的pH值为7~8时,轮虫与桡足类生长兴旺。其他一些小型水生动物如线虫、颤蚓等也能吞食有机残渣。

③厌氧塘(anaerobic ponds):厌氧塘不需要昂贵的机械曝气装置,塘深在2.0m以上,通常2.5~5.0m,也有深达8.0m;有机负荷高,污水需要相对长的停留时间:20~50天。污水在塘内停留时间很长,适合处理有机物浓度高的污水,通常作为富含蛋白质、脂肪,具有高悬浮固体浓度的高BOD有机污水(如肉类加工废水)的预处理。一般能有效去除BOD5的70%~80%,可大大减轻后续处理的负荷及容积,出水再经好氧生物处理,可获良好效果,达到排放标准。

厌氧塘内呈厌氧状态,有机物在厌氧微生物的代谢作用下缓慢分解。厌氧微生物在无分子氧条件下,将大分子有机物代谢成为小分子有机物,并进而分解为CH4、CO2等最终产物,同时释放出H2S等致臭物质。

厌氧菌和兼性菌能从NO2-及NO3-中获得氧,并释放出N2。SO42及-CO32-也是供氧者,在厌氧环境下除释放出H2S外,还能产生其他产臭物质,如乙硫醇、硫甘醇酸或2-羟基乙硫醇酸、粪臭素等,这些都是硫及氮的有机化合物。

④曝气塘(aetated ponds):通过机械曝气设备向塘水中供氧的稳定塘称为曝气塘。曝气塘一般深1~2米,水力停留时间少于10天,一般在4~5天之间;BOD5负荷为0.03~0.06kgBOD5/(m3·d);BOD5的去除率为50%~90%。一般来说,处理效果依赖于曝气时间、温度和废水种类。

曝气塘虽属于稳定塘的范畴,但又不同于其他以自然净化过程为主的稳定塘,实际上,曝气塘介于活性污泥法中的延时曝气法与稳定塘之间的处理工艺。曝气具有搅拌和充氧的双重功能。机械表面曝气或扩散器曝气可使塘内污水中所含全部可沉固体保持在悬浮状态,即为完全混合好氧曝气塘;也可使部分可沉固体处于悬浮状态,即部分混合兼性曝气塘。

在好氧曝气塘中,曝气设备的比功率一般≥5~6W/m3,从而使塘水中的悬浮固体处于悬浮状态,且可向塘水提供充足的氧,好氧曝气塘内污水分布均匀,易于操作管理。污水停留时间短,负荷高,污泥龄短,属高速率系统,其溶解性有机物转化为微生物细胞质所需动力功率高于兼性曝气塘,出水中SS含量高,出水必须进行固液分离才能达到预期要求。由于采用人工曝气措施,耗能增加,运行费用也有所提高。

总的来说,稳定塘成本低、技术要求不高,比较适合地价便宜的地区使用。虽然可生物降解的有机物和浊度去除不及活性污泥法有效,但也不失为有效的污水处理措施,如果水停留时间足够,稳定塘还可以大大减少肠道病原体的浓度,特别是肠虫卵,肠虫卵可以在10天的停留时间中去除到可检测水平以下;指示细菌和病原体细菌可能减少90%~99%。氧化塘中病原体的失活和/或去除受许多因素的控制,包括温度、阳光、pH值、噬菌体、其他微生物的侵入、被可沉降固体吸附和截留等。太阳光越多、温度越高,肠道病原体的死亡率就越大。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。