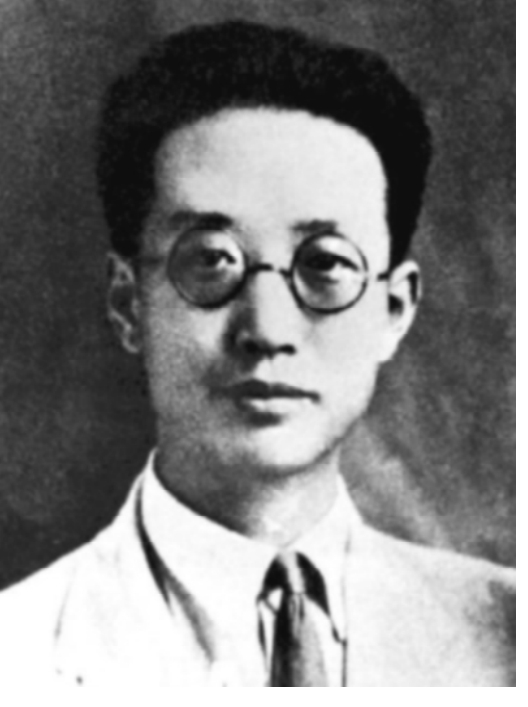

(三)瞿秋白

1.生平

瞿秋白(1899—1935),原名瞿双,后改名瞿霜、瞿爽。江苏常州人。早年曾到武昌外国语学校学英文,后到北京谋生。1917年考入北洋政府外交部办的俄文专修馆读书。1919年参加“五四”运动,同年11月参与创办《新社会》旬刊。1920年初,参加李大钊组织的马克思学说研究会,同年10月以北京《晨报》和上海《时事新报》特派记者的身份,去莫斯科采访。1921年兼任莫斯科东方劳动者共产主义大学中国班的教员。1922年2月在莫斯科加入中国共产党(介绍人张太雷)。曾先后出席远东民族代表大会和共产国际第三、第四次代表大会。1923年春回到北京,主持起草了中共第三次全国代表大会纲领草案,参与制定国共合作的战略决策。同年6月出席中共第三次全国代表大会,并当选中央执行委员会委员,还担任中共中央机关刊物《新青年》、《前锋》主编和《向导》编辑,7月去上海创办上海大学,任教务长兼社会学系主任。1924年1月参加中国国民党第一次全国代表大会,当选为中央执行委员会候补委员,后又担任国民党中央政治委员会委员。1925年1月当选为中共四大中央执行委员、中央局成员。后又参加领导“五卅”运动。1927年5月在中共五大上当选为中央委员、中央政治局委员,同年7月接替陈独秀负责中央工作。主编过中国共产党创办的第一张日报《热血日报》,发表曾为陈独秀等人所压制的毛泽东写的《湖南农民运动考察报告》,并为之写了序言。大革命失败后,在汉口主持召开临时中央紧急会议,后任临时中央政治局常委,主持中央工作,成为党的主要领导人之一。1928年4月去苏联,6月主持召开中共六大,并当选为中央委员,在中共六届一中全会上当选为中央政治局委员。会后,作为中共代表,参加了共产国际第六次代表大会,当选为共产国际执行委员会委员和主席团委员及政治书记处成员。后留在莫斯科,任中共中央驻共产国际代表团团长。在苏联期间,开始研究中国共产党党纲、中国苏维埃宪法、土地法、劳动法、婚姻法等问题,写了大量论著,翻译了共产国际纲领以及斯大林论列宁主义的著作。1930年8月回到上海,9月和周恩来一起主持中共六届三中全会。1931年在中共六届四中全会上,被解除中央领导职务,开除出中央政治局。1931年夏参加了“左联”的领导工作,反击国民党文化“围剿”,系统向中国读者介绍了马克思、恩格斯、列宁、斯大林及普列汉诺夫关于文学艺术的理论,翻译了苏联的许多著名文学作品。1934年2月到瑞金,任中华苏维埃共和国中央政府人民教育委员。还兼任苏维埃大学校长。同年10月中央红军主力长征后,留在南方,任中央分局宣传部长。1935年2月23日在福建被捕,6月18日英勇就义,年仅36岁。

瞿秋白

2.成就

“五四”运动后,各种社会思潮涌入中国,推动了社会学在中国的传播。1913年,瞿秋白、陈长衡、陶孟和等成立了第一个社会学团体“北京社会实进会”,以“考察社会的坏处,以和平的、实践的方法,从事于改造的运动,以期实现德莫克拉西的新社会”为宗旨。李大钊、瞿秋白等人从唯物史观出发研究社会学。李大钊不但阐明了社会学的基本理论和方法,对西方社会学名家的观点进行阐述和分析,更重要的是运用社会学理论和方法,对中国的政治制度、婚姻、家庭、人口、风俗等进行了深入的研究。瞿秋白1923年任中国共产党创办的上海大学教务长兼社会学系主任,撰写了《现代社会学》等书,为革命培养人才。20世纪20年代留学归国的社会学者形成了科研和教学的队伍,设立了研究机构。1926年成立了中华教育文化基金董事会社会调查部,1929年更名为社会调查所,由陶孟和任所长,在南京中央研究院设立了社会科学所社会学组。1908年上海圣约翰大学开设社会学课,1913年上海沪江大学设立社会学系。以后各大学陆续开设社会学课程和建立社会学系。1922年余天休发起成立了中国社会学会,出版《社会学杂志》。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。