二、发展人类学的学理与应用价值

本书的主要目的在于:灵活运用文化人类学和社会学的观察视角和研究手段,在评析国际发展人类学研究成果和实践经验的基础上,探讨在当代中国学界树立与时俱进的科学文化观对于践行和谐社会理想、促进社会认同的学理价值和现实意义。笔者在本书中倡导的科学文化观,是指以马克思历史唯物主义原理和以人为本的科学发展观为出发点,以人类学家费孝通的“中华民族多元一体格局”学说为立论依据,以人类学理论和田野案例为鉴,充分体现“文化自觉”(费孝通语)的真谛和弘扬人文理性精神为宗旨的思维方式、学术态度和价值立场。

近年来,具有人类学学科特色的科学文化观,在国际组织(如联合国和世界银行集团等)制定文化政策和选择发展模式的过程中开始发挥日益重大的作用。联合国教科文组织(UNESCO)于1995年发表的《我们具有创造力的多样性》报告一文,就已经采纳了著名法国人类学家斯特劳斯和美国人类学者萨林斯所下的文化定义。在2001年教科文组织关于《文化多样性全球宣言》中,文化更被视作是与经济、生态和社会并列的发展四大支柱之一。此外,联合国还以“人文发展”为政策主旨,阐述它对提高包括健康、教育和人身安全一系列议题在内的人类基本福利的主张。人文发展是一项与“增长为先”策略截然不同的发展模式,强调对人类福利的投入。根据这一模式所呈现的思路,人类福祉的全面改善将是国家和社会发展的重中之重。

人类学文化观之所以开始对国际社会的发展理念产生前所未有的影响力,是由于这一文化观已为近百年的田野实践所验证的学理价值。作为人类学学科显著特征的整体论全景视角(holistic perspective),促使人类学者在研究过程采用多元和多源的策略和方法,不仅关注地球上各色人等过去、现在和未来的生存条件和方式的同时,更着眼于人类经历和体验的方方面面。比如说,人类学者在观察描述某一特定群体时,通常都会论及其居住区域和生态环境、家庭组织、当代语言的普遍性特征、定居模式、政治和经济制度、宗教信仰、服饰和艺术风格。人类学者认为如将这些当地文化系统的组成部分视作一个个孤立的分析单位,那么田野研究将失去正确的导向,并且不可避免地产生偏差和谬误。

整体论全景视角要求人类学者既有全局观,又不放弃对细枝末节的重视。也就是说,只有在组成物质和社会生活的不同要素之间寻找互为关联的结点,研究者才有可能对文化有详尽和全面的了解。对于发展人类学者来说,整体论全景视角意味着研究者和决策者无法将发展单纯地理解为经济增长、技术进步、生活水平的提高和个人与社会财富的增加,而不考虑由于发展引起的文化变迁、社会转型以及生态环境所受到的一系列冲击和影响。必须看到,科学文化观是形成这一发展人类学共识的前提和基础。而人类学文化概念的科学性以及包括文化相对论和文化唯物主义在内的各类理论学说,在不同程度上奠定和加固了人类学学科的方法论根基,也大大夯实了科学文化观的学术内涵。

早在20世纪上半叶,由《科学》杂志创办人任鸿隽和著名学者蔡元培、胡适等有识之士倡导的科学文化观,曾经是中国现代化进程中弘扬科学精神和普及启蒙思想的一股中坚力量。而进入21世纪之后,中国作为一个在全球化时代成功崛起的政治和经济大国,正在世界格局中扮演着举足轻重的角色。与此同时,中国社会内部也经历着改革开放由转型和分层带来的一场历史巨变。为了在这一崭新语境中对日趋多元化的生活方式、价值观念以及由此产生的社会认同问题进行深入考察和细致分析,当代中国学界亟须一整套与科学发展观相辅相成、顺应国际学术潮流的新型科学文化观,以期在发展研究中获得思辨和论证的最佳基点。

人类学家费孝通在生前提出的“中华民族多元一体”和“文化自觉”理论,已经为构建与新时代中国国情相适应的科学文化观,定下了强有力的基调。然而带有人类学和社会学学科印记的科学文化观,尚未对当代中国人文和社科研究视角和方法的运用,产生应有的启发和引导功能。笔者认为:其原因首先在于学界外的普通公众,很难摆脱传统的汉语使用习惯和表达方式。在市井用语中,文化显然有雅俗、高低、繁简之分。“没有文化”、“文化程度低下”和“文化素质差”已经成为人们脱口而出的惯用语。在短时间内要让学界以外的民众接受、理解和认同人类学对文化所作的科学定义,绝非易事。

然而,本书所推崇的人类学和社会学意义上的科学文化观,并不在于纠正早在民间流传的有关“文化”的日常话语。笔者注意到,在过去的一二十年内,源自某些西方政客学者的伪科学文化观,不停地在左右着我们的一些人文和社科学者(尤其是国际政治领域)的学术研究导向。这是值得学界内外有识之士关注和担忧的一个现象。美国政治学者塞缪尔·P.亨廷顿(Samuel P.Huntington)的“文明冲突论”可以说是传播伪科学文化观的一个重要源头。在《文明冲突和世界秩序之重建》一书中,亨廷顿以预言家的口吻,大作惊世之语,以新瓶装旧酒的方式“重装上阵”,将一种早已为人类学界和社会学界唾弃的伪科学文化观,堂而皇之地搬上冷战后的国际政治舞台(Hungtington,1996)。必须看到,亨廷顿的“文化冲突”高论(也可以说是谬论),尤其是他出于维护自身意识形态的需要,对国际社会科学理论发展的成果视而不见,在其著述中一如既往地将“文化”看作是某一文明中的自成一体、一成不变与几近僵化的信仰传统和价值体系。这种不加思考地对文化或文明随意贴标签的做法,由于简便易行,对于任何意欲寻求治学捷径的学者来说,有着无法抵御的蛊惑力。在国内权威和核心期刊的一些学术论文中,亨廷顿的“文化冲突”论常被引为立论依据,而不是质疑的对象。本书运用人类学和社会学的文化研究成果和相关洞见,对这类极有可能将发展研究引向歧途的伪科学文化观加以批判。

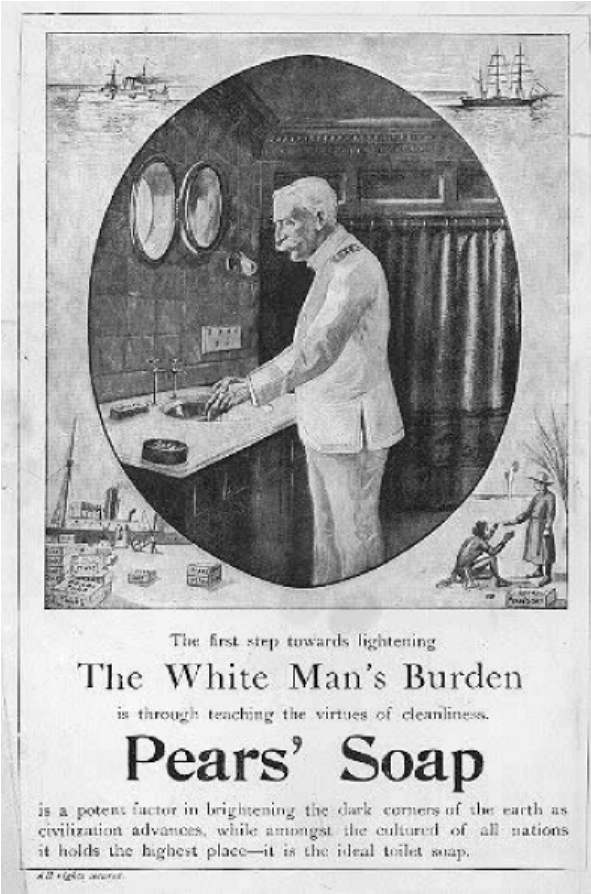

为了在当今中国创建新型的科学文化观,我们有理由对学界精英话语可能产生的不良后果保持警觉。本书中所论及的精英话语在不同的历史阶段和社会环境中有着不同的表现形式和理论来源。构成19世纪和20世纪初发展研究的精英话语体系是源自社会进化论的一系列学说,如社会达尔文主义、种族科学论和为殖民过程提供合理化解释的“白人负担论”。在20世纪中叶,以罗斯托的“经济增产阶段论”为代表的现代化理论,无疑是主导国际发展领域的霸权话语。而在冷战结束后全球化语境中出现的精英话语更是五花八门,令人目不暇接。除了迷信市场力量的新自由主义和亨廷顿的“文明冲突”高论之外,还有后现代条件下产生的极端环保主义、极端女权主义、反全球化和后结构发展批判话语等。为了抵消精英话语及其学术自恋意识对发展研究不必要的消极影响,为构建和谐社会提供可靠和扎实的学理依据和田野资料,我们必须借鉴和利用发展人类学的研究成果,将人类学家对于文化生存发展的人文关注贯彻自始至终。只有这样,才能使我们在全球化语境中有关发展和持续性的讨论中,不断获得独特的视角和新颖的思路。而这也是笔者写作本书的初衷。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。