第三节 中国社会医疗保险制度及其改革发展

中国的社会医疗保险制度包括“城镇职工基本医疗保险制度”、“城镇居民医疗保险制度”、“农村新型合作医疗制度”以及民政系统建立的“医疗救助制度”四大制度。这四大制度的建立、健全和完善,为实现“保障基本,广泛覆盖”,人人享有基本医疗保障的目标构建了一个基本框架。

一、城镇职工医疗保险制度

(一)城镇职工医疗保险制度改革历程

中华人民共和国初期建立的公费医疗(机关事业单位人员)制度和劳保医疗(企业职工)制度,对于保障职工身体健康、促进经济发展和维护社会稳定发挥过重要作用。随着经济体制的转轨,传统医疗保险制度的缺陷日益明显,主要表现在:一是缺乏有效的费用控制机制,致使公费医疗和劳保医疗费用开支均大大超过国内生产总值的增长速度,无论是财政还是企业均不堪重负;二是在医疗费用过快增长的同时,全社会医疗资源却浪费惊人、配置无序,医疗服务行为发生偏差;三是随着国有企业改革的深入,原来由企业包揽的劳保医疗制度已经发生了很大变化,部分职工有因此而面临失去医疗保障的可能;四是随着多种经济成分的发展,越来越多外资企业的中方雇员和私营企业的从业人员及其他各类非公有经济成分中的劳动者得不到基本的医疗保障,不利于体现社会公平。[3]

从20世纪80年代开始,针对现行医疗保险制度暴露出的问题,各地开始了改革探索。从改革的历程看,大致可分为以下三个阶段:

1.初步改革阶段(1988—1994年)

1988年国家提出医疗社会保险制度改革的方向是逐步建立医疗社会保险费用由国家、单位、个人三方合理负担的职工医疗社会保险制度。1989年国家决定在辽宁省丹东市、吉林省四平市、湖北省黄石市、湖南省株洲市开始试行大病医疗费用社会统筹(即大病统筹)的试点。1989年以后随着对传统医疗保险制度改革的深化,许多地区陆续推行了离退休人员的医疗费用社会统筹,并且统筹的覆盖面在不断扩大,到1995年全国已有314个市县的42.4万名离退休人员实行了医疗费用的社会统筹。大病医疗费用社会统筹及离退休人员医疗费用社会统筹两项改革相对于传统的医疗保险制度来说,已是由企业保险向社会保险迈进了一大步,突出体现了医疗保险作为社会保险的互助互济功能,这在一定程度上减轻了许多中小企业和困难企业的医疗风险压力,但是这些改革依然没能从根本上改变企业保险的状况,同时由于只是改革的初期阶段,对于许多工作尚缺乏经验和统一的标准,在实际操作中也遇到一定的困难。

2.探索阶段(1994—1998年)

1994年4月,国家体改委、财政部、劳动部、卫生部联合颁布了《关于职工医疗制度改革的试点意见》,确定在江苏省镇江市和江西省九江市(以下简称“两江”)按照社会统筹与个人账户相结合的模式进行职工医疗保险制度改革试点。这是由企业保险向社会保险的彻底转化,从而使传统的公费劳保医疗制度彻底退出历史舞台,并为在全国建立新型城镇医疗保险体制奠定了基础。1996年年初,国务院在总结“两江”医疗保险改革试点经验的基础上,扩大试点范围,并决定在每个省、自治区选择两个大中城市进行医疗保险制度改革试点,以加快医疗保险改革的步伐。由于各地的改革方式与内容不尽相同,形成了各具特色的改革模式,如以“两江”为代表的“三段通道”模式,以海南、深圳为代表的“板块”模式,以青岛、烟台为代表的“三金”模式。

3.全面推进阶段(1998年至今)

1998年12月,国务院颁布了《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》,标志着我国城镇职工医疗保险制度改革进入一个崭新的阶段。该决定明确规定在全国范围内进行城镇职工医疗保险制度改革,城镇所有用人单位,包括企业(国有企业、集体企业、外商投资企业、私营企业等)以及机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位及其职工,均应参加基本医疗保险。至此,我国传统的公费和劳保医疗制度完全被新型的职工基本医疗保险制度所替代。2003年5月,劳动和社会保障部出台《关于城镇职工灵活就业人员参加医疗保险的指导意见》,并于次年5月又出台《关于推进混合所有制企业和非公有制经济组织从业人员参加医疗保险的意见》,将灵活就业人员、混合所有制企业、非公有制经济组织从业人员和农村进城务工人员纳入医疗保险范围。2006年5月,劳动和社会保障部发布《关于开展农民工参加医疗保险专项扩面行动的通知》,全面推进了农民工参加医疗保险的工作。

(二)城镇职工基本医疗保险制度基本框架

城镇职工基本医疗保险是为补偿劳动者因疾病风险遭受经济损失而建立的一项社会保险制度。通过用人单位和个人缴费,建立医疗保险基金,参保人员患病就诊发生医疗费用后,由医疗保险经办机构给予一定的经济补偿,以避免或减轻劳动者因患病、治疗等所承受的经济风险。

1.基本原则

城镇职工医疗保险制度改革的基本原则可概括为“基本水平、广泛覆盖、双方负担、统账结合”。即基本医疗保险的水平要与社会主义初级阶段的生产力发展水平相适应;城镇所有用人单位及其职工都要参加基本医疗保险,实行属地管理;基本医疗保险费由用人单位和职工双方共同负担;基本医疗保险基金实行社会统筹和个人账户相结合的模式。

2.覆盖范围

城镇所有用人单位,包括企业(国有企业、集体企业、外商投资企业、私营企业等)、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位,都要参加基本医疗保险。乡镇企业及其职工、城镇个体经济组织业主及其从业人员是否参加基本医疗保险,由各省、自治区、直辖市人民政府决定。

3.缴费办法

基本医疗保险费由用人单位和职工共同缴纳。用人单位缴费率应控制在职工工资总额的6%左右,职工缴费率一般为本人工资收入的2%,退休人员个人不缴纳基本医疗保险费。随着经济的发展,用人单位和职工的缴费率可做相应调整。

4.统筹基金和个人账户

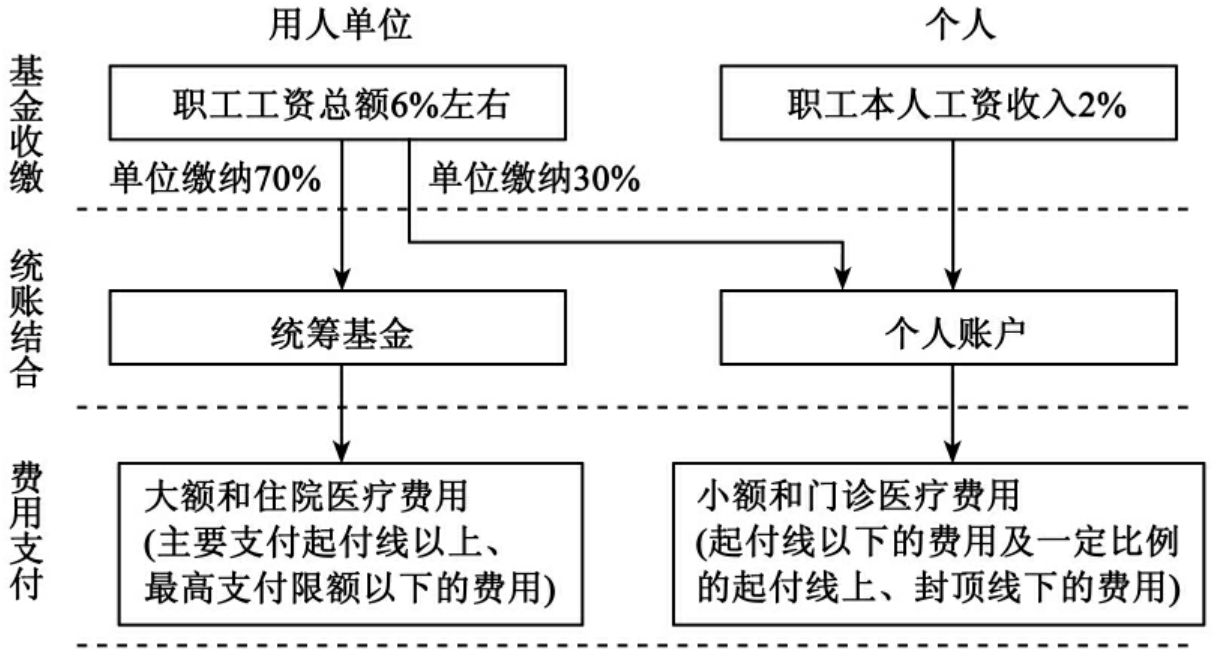

基本医疗保险基金由统筹基金和个人账户构成。基本医疗保险“统账结合”运作机理如图7-2所示。职工个人缴纳的基本医疗保险费全部计入个人账户。用人单位缴纳的基本医疗保险费分为两个部分:一部分用于建立统筹基金,另一部分划入个人账户。划入个人账户的比例一般为用人单位缴费的30%左右,具体比例由统筹地区根据个人账户的支付范围和职工年龄等因素确定,对退休人员个人账户的计入金额和个人负担医疗费的比例给予适当照顾。

5.统筹基金的起付标准和最高支付限额

统筹基金的起付标准原则上控制在当地职工年平均工资的10%左右,最高支付限额原则上控制在当地职工年平均工资的4倍左右。统筹基金起付标准以下的医疗费用,从个人账户中支付或由个人自付;统筹基金起付标准以上、最高支付限额以下的医疗费用,主要从统筹基金中支付,个人也要负担一定比例。

6.基金的管理

基本医疗保险基金纳入财政专户管理,专款专用,不得挤占挪用。社会保险经办机构负责基本医疗保险基金的筹集、管理和支付,并建立健全预决算制度、财务会计制度和内部审计制度。社会保险经办机构的事业经费不能从基金中提取,由各级财政预算解决。

7.医疗服务的管理

图7-2 基本医疗保险“统账结合”运作机理

劳动保障部会同卫生部、财政部等有关部门制定基本医疗服务的范围、标准和医药费用结算办法,制定国家基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准及相应的管理办法。各省、自治区、直辖市劳动保障行政管理部门根据国家规定,会同有关部门制定本地区相应的实施标准和办法。

8.特殊群体的医疗待遇

离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人的医疗待遇不变,医疗费用通过原资金渠道解决。退休人员参加基本医疗保险,个人不缴纳基本医疗保险费。国家公务员在参加基本医疗保险的基础上,享受医疗补助政策。

二、农村合作医疗保险制度

(一)农村合作医疗保险制度发展历程

1.传统的农村合作医疗制度

我国农村合作医疗制度始建于20世纪60年代中期,“把医疗卫生的重点放到农村去”、“全民防疫”、“血防”乃至消灭传染性疾病是被当做一项爱国政治运动来落实的。20世纪70年代,农村合作医疗的覆盖率达到全国行政村的90%,合作医疗与农村保健站(卫生室)以及“赤脚医生”一起成为解决我国农村缺医少药问题的三件法宝,政府对药品生产和销售的严格控制,使得质量可靠而价格低廉的药品供给成为可能。当时,中国农村集预防、医疗保健于一身的三级(县、乡、村)医疗卫生服务网络已初步形成。被世界卫生组织誉为“发展中国家解决卫生经费的经典范例”。20世纪80年代,因“家庭联产承包制”的推行,合作医疗随着其依附的集体经济的“空壳化”迅速解体。1985年,农村合作医疗覆盖率降至5%,农民又重新回到了自费医疗的状态。后虽经政府几度号召,农村合作医疗的恢复与重建工作收效仍不明显,农民的健康保障问题仍然突出。

2.新型农村合作医疗制度

2002年10月,中共中央、国务院颁发了《关于进一步加强农村卫生工作的决定》,重新开启了农村合作医疗制度的建设工作。2003年国务院办公厅转发了卫生部、财政部、农业部《关于建立农村新型合作医疗制度意见的通知》,进一步明确了目标原则、组织管理、筹资标准、资金管理、医疗服务管理等基本政策。自此,我国农村合作医疗的发展进入了一个新的时期。

我国新型农村合作医疗制度自2003年开始在全国部分县(市)试点以来取得了显著成效。截至2009年年底,全国有2 716个县(区、市)开展了新型农村合作医疗,参合人口数达8.33亿人,参合率为94.0%。2009年度筹资总额达944.4亿元,人均筹资113.4元。全国新型农村合作医疗基金支出922.9亿元,补偿支出受益7.6亿人次,其中:住院补偿0.6亿人次,门诊补偿6.7亿人次。[4]

(二)新型农村合作医疗保险制度的主要内容

新型农村合作医疗,简称“新农合”,是指由政府组织、引导、支持,农民自愿参加,个人、集体和政府多方筹资,以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度。其具有以下几个特点:

(1)实行个人缴费、集体扶持和政府资助相结合的筹资机制。个人缴费水平、政府财政资助水平以及集体经济的扶持力度,根据不同地区的经济条件由地方政府决定。目前,中央财政对参合农民每人每年资助60元。参合农民个人缴费数额,原则上每人每年不低于10元,经济发达地区可在农民自愿的基础上,根据农民收入水平及实际需要相应提高缴费标准。

(2)以“补大”为主,与“补小”结合。农村合作医疗基金主要补助参加新型农村合作医疗农民的大额医疗费用或住院医疗费用。有条件的地方,可实行大额医疗费用补助与小额医疗费用补助相结合的办法。

(3)实行县(市)级统筹。新型农村合作医疗制度一般以县(市)为单位进行统筹。县级人民政府成立由有关部门和参加合作医疗的农民代表组成的农村合作医疗管理委员会。

(4)新型农村合作医疗基金专款专用。新型农村合作医疗基金专户储存,专款专用,严格实行基金封闭运行。农村合作医疗经办机构定期向农村合作医疗管理委员会汇报合作医疗基金的收支、使用情况,保证参加合作医疗农民的参与、知情和监督的权利。

三、城镇居民医疗保险制度

2007年7月,国务院发布了《关于开展城镇居民基本医疗保险试点的指导意见》(国发(2007)20号),提出2007年在有条件的省份选择两至三个城市启动试点,2008年扩大试点,争取2009年试点城市达到80%以上,2010年在全国全面推开,逐步覆盖全体城镇非从业居民。2010年6月国务院对其中几项政策进行调整,主要是提高政府补助金额和居民待遇水平。目前,全国城镇居民基本医疗保险参保人数已过亿。城镇居民医疗保险制度的主要内容包括:

1.参保范围

不属于城镇职工基本医疗保险制度覆盖范围的中小学阶段的学生(包括职业高中、中专、技校学生)、少年儿童和其他非从业城镇居民都可自愿参加城镇居民基本医疗保险。

2.筹资水平

试点城市应根据当地的经济发展水平以及成年人和未成年人等不同人群的基本医疗消费需求,并考虑当地居民家庭和财政的负担能力,恰当确定筹资水平;探索建立筹资水平、缴费年限和待遇水平相挂钩的机制。

3.缴费和补助

城镇居民基本医疗保险以家庭缴费为主,政府给予适当补助。对试点城市的参保居民,政府每年按不低于人均60元的标准给予补助。在此基础上,对属于低保对象的或重度残疾的学生和儿童参保所需的家庭缴费部分,政府原则上每年再按不低于人均10元的标准给予补助。对其他低保对象、丧失劳动能力的重度残疾人、低收入家庭60周岁以上的老年人等困难居民参保所需家庭缴费部分,政府每年再按不低于人均60元的标准给予补助。

4.费用支付

城镇居民基本医疗保险基金重点用于参保居民的住院和门诊大病医疗支出,有条件的地区可以逐步试行门诊医疗费用统筹。

5.组织和服务管理

对城镇居民基本医疗保险的组织和医疗服务管理,原则上参照城镇职工基本医疗保险的有关规定执行。

6.基金管理

城镇居民基本医疗保险基金纳入社会保障基金财政专户统一管理,单独列账。

7.充分发挥城市社区服务组织等的作用

整合、提升、拓宽城市社区服务组织的功能,加强社区服务平台建设,做好基本医疗保险管理服务工作。大力发展社区卫生服务,将符合条件的社区卫生服务机构纳入医疗保险定点范围;对参保居民到社区卫生服务机构就医发生的医疗费用,适当提高医疗保险基金的支付比例。

四、城乡医疗救助制度

我国城乡医疗救助制度是指通过政府拨款和社会捐助等多渠道筹资建立基金,对患大病的农村五保户和贫困农民家庭、城市居民最低生活保障对象中未参加城镇职工基本医疗保险的人员、已参加城镇职工基本医疗保险但个人负担仍然较重的人员以及其他特殊困难群众给予医疗费用补助(农村医疗救助也可以资助救助对象参加当地新型农村合作医疗)的救助制度。

为了进一步完善城乡医疗救助制度,保障城乡困难群众能够享受到基本医疗卫生服务,2009年6月民政部、财政部、卫生部、人力资源和社会保障部联合颁布了《关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》(民发[2009]81号)。该意见明确提出用三年左右时间,在全国基本建立起资金来源稳定,管理运行规范,救助效果明显,能够为困难群众提供方便、快捷服务的医疗救助制度。其主要内容包括:

1.救助范围

在将城乡低保家庭成员和五保户纳入医疗救助范围的基础上,逐步将其他经济困难家庭人员纳入医疗救助范围。其他经济困难家庭人员主要包括低收入家庭重病患者以及当地政府规定的其他特殊困难人员。具体救助对象界定标准,由地方政府根据本地经济条件和医疗救助基金筹集情况、困难群众的支付能力以及基本医疗需求等因素制定。

2.救助方式

对城乡低保家庭成员、五保户和其他经济困难家庭人员,资助其参加城镇居民基本医疗保险或新型农村合作医疗并对其难以负担的基本医疗自付费用给予补助。

3.救助服务内容

根据救助对象的不同医疗需求,开展医疗救助服务。坚持以住院救助为主,同时兼顾门诊救助。住院救助主要用于帮助解决因病住院救助对象个人负担的医疗费用;门诊救助主要帮助解决符合条件的救助对象患有常见病、慢性病、需要长期药物维持治疗以及急诊、急救的个人负担的医疗费用。

4.补助方案

各地根据当年医疗救助基金总量,科学制定医疗救助补助方案。逐步降低或取消医疗救助的起付线,合理设置封顶线,进一步提高救助对象经相关基本医疗保障制度补偿后需自付的基本医疗费用的救助比例。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。