一、长江中游地区人地关系演变的历史过程

如所周知,关于人地关系演进的历史过程,目前学术界已形成一种所谓“三阶段论”的阐释模式,即认为人地关系的演进表现为从和谐、平衡走向冲突、失衡,再回复到和谐、平衡的过程。[3]我们认为,这一阐释模式虽具有相应的实证研究基础,提供了一个人地关系演变的基本认识框架,但此种模式表达了人类对自身前景的美好愿望,在方法论上带有强烈的主观色彩:在这一阐释模式中,对一个研究区域人地关系状况的评判,实际上是建立在研究者目前认知水平之上的,基本上是一种定性的认识。换言之,我们说某一时期一个地区的人地关系平衡与否,是今人站在今天科学水平上的评判,而不是“当时、当地”人的判断。然而,欲真正科学地认识人地关系的演进及其特点,不仅需要站在今人的角度以今人的科学知识与对人地关系的忧患意识来看待历史时期的人地关系及其演变,还要站在特定历史时段下“当时人”的立场上,以“当时人”的眼光——他的知识水平、生存需求、文化态度等等——来看待“当时”的地理环境,以“了解之同情”的态度去体察“当时人”对环境的感知,设身处地地去理解他们的行为环境以及这种行为环境对“当时人”行为的影响及其意义,进而分析由此而产生的“当时人”的人地关系观念;在此基础上,再站在今人的角度,以今人的科学认知水平,对这些行为环境及人地关系观念加以理解、评判。在这种思路下,我们认为:自人类从自然界分离出来之后,人与自然关系的主旋律就是冲突与对抗,而不是平衡与和谐;其核心是人类为改善自己的生存环境而不得不尽力最大限度地向自然界索取,并与不利于自己生存与发展的自然因素作斗争;历史时期人地关系演变的实质,就是此种冲突与对抗之具体表现形式及其内涵的演变,而不存在一个所谓“由和谐、平衡向冲突、失衡演变”的过程。[4]

基于以上认识,即以人与自然互相冲突、对抗的具体形式与内涵之演变作为主要线索,我们试将历史时期长江中游地区人地关系的演变过程划分为三个阶段。

第一阶段,从距今1万年左右,至东汉末年(公元3世纪初),是农业社会早期,长江中游地区的人地关系形态主要表现为人类生存环境恶劣、生活艰苦以及人类对自然的敬畏和对自然环境的局部破坏。

考古发现与农业史研究都表明,长江中游地区是稻作农业的发源地之一。在距今11000年至7000年间,在本地区的一些地方,已出现了人工栽培水稻。[5]据研究,驯化水稻与稻作农业的起源与末次冰期的环境变化有着密切关系:末次冰期时气温降低,降雨量减少,季节变化明显,可供采集的植物资源种类减少,致使人类的食物来源匮乏,造成人类的食物结构进一步多样化,并有驯化水稻的需要;而驯化水稻又只可能在既有普通野生稻资源、又需要储存稻谷以弥补食物不足的地区发生。[6]驯化水稻与稻作农业的出现和发展的直接动因,显然是环境变化所导致的人地关系的冲突。换言之,面对自然环境的重大变化,早期人类只能通过自己的努力以应对自然的变化。虽然农业的产生标志着人类由被动地适应自然进步到主动地改造自然,但这种“主动改造自然”本身却有些被迫性,尚非人类完全的自觉行为。

大量资料表明,农业时代早期长江中游地区人类的生活是非常艰苦的:物质匮乏,食物的获取相当不易,经济体系非常脆弱,极易受到自然灾害的摧残,乃至于导致经济的崩溃,从而带来地区文明的衰退。其关键在于人类抗拒自然灾害的能力非常弱,而长江中游地区却又正是洪水灾害频繁而且严重的地区。在距今5800—5500年间的洪水期,江汉平原腹地的大溪文化受到毁灭性的打击;[7]在距今5000—4800年间,洪水也曾使屈家岭文化遭到严重破坏,江汉平原与洞庭湖平原地区的屈家岭文化遗址数量锐减。[8]据文献记载,在公元前21世纪时,长江中游地区的原始居民三苗族曾经历过一次剧烈的环境变化,并因此而陷入混乱,被夏禹趁机征服:“昔者,有三苗大乱,天命殛之。日妖宵出,雨血三朝,龙生庙,犬哭乎市;夏冰,地坼及泉,五谷变化,民乃大振。”[9]可以想象,生活在这种状态下的人类对于自然在心理上更多的应当是敬畏,而不可能是亲近与和谐。

青铜时代人类对抗自然的能力,较之于新石器时代,并没有质的重大进步。“在青铜时代开始之前与之后的主要农具都是耒耜、石锄与石镰。没有任何资料表示那社会上的变化是从技术上引起的。”[10]长江中游地区青铜农具的出现虽然可上溯至商代中期,但其使用并不普遍,大量使用的仍然是石质农具。[11]从中商到西周乃至春秋早期,虽然在长江中游地区也出现了宏伟的城池与巍峨的宫殿建筑,土地开垦也逐渐扩大,但这主要是依靠社会资源(主要是人力资源)的高度集中、社会组织管理水平的提高以及人口的增加,人类利用、改造自然的技术能力并没有根本性进步,人类与自然的关系也就不会有质的变化。[12]

铁农具的出现与普遍使用是人地关系史上一次划时代的变革。“铁使更大面积的农田耕作,开垦广阔的森林地区,成为可能;它给手工业工人提供了一种其坚固和锐利非石头或当时所知道的其他金属所能抵挡的工具。”[13]在长江中游地区,铁农具的出现始于春秋中期,到战国中晚期已得到普遍推广。铁农具的使用使农耕区域大幅度扩展,也使大规模的农田水利建设成为可能,生产效益得以提高,人类在人地关系中的主动性不断提升。但是,这并没有从根本上改变人地关系的基本格局,艰苦的生活环境与状态及其所导致的人类对于自然的敬畏仍是这一时期人地关系的主流。《史记·货殖列传》叙述西汉前中期南方地区经济生活的形态云:

楚越之地,地广人希,饭稻羹鱼,或火耕而水耨,果隋蠃蛤,不待贾而足,地執饶食,无饥馑之患,以故呰窳偷生,无积聚而多贫。是故江、淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。

《汉书·地理志》、《盐铁论·通有》所记与此大致相同。这些记载向来被作为包括长江中游地区在内的楚越之地人地关系状态较好的重要证据。然而,第一,此地虽然物产丰富,“无饥馑之患”,但“呰窳偷生,无积聚而多贫”,显然并非较为理想的或良好的生活状态,何况还有“江南卑湿,丈夫早夭”之说。《汉书·地理志》称楚地“信巫鬼、重淫祀”,正曲折地反映了当时长江中游地区生存环境的恶劣及当时人对自然的畏惧心理。[14]第二,汉代长江中游地区地广人稀的情形,由《汉书·地理志》、《续汉书·郡国志》所记各郡户口数可以见出。据梁方仲先生的大致估算,西汉元始二年(公元2年),长江中游地区南阳、江夏、南郡、长沙、桂阳、武陵、零陵、豫章、汉口诸郡国的人口密度分别是每平方公里42.1人、2.9人、9.7人、3.1人、3.0人、1.9人、2.3人、2.0人、4.3人;到东汉永和五年(公元140年),长江中游地区的户口虽有较大幅度增加,但以上九郡的人口密度仍分别是每平方公里48.8人、3.5人、9.9人、14.0人、9.8人、2.2人、16.8人、9.5人、3.8人。[15]然而,地广人稀却并不一定意味着人地关系的和谐与平衡:人口过于稀少,必然会影响到人类认识、利用与改造自然的能力,人类对于环境的畏惧之情亦相对较大。第三,“火耕而水耨”这种较原始的农业耕作方式盛行,[16]表明当时的土地利用效益还相当低下。《汉书·地理志》还提到“楚有江汉川泽山林之饶”,民“以渔猎山伐为业”,说明渔猎采伐仍是农业经济的重要组成部分,种植经济的收益还不足以保障民众的生活。

最为核心的问题则是人类基本上还没有抵御洪水的能力。研究表明:春秋战国以至汉晋时期,江汉—洞庭平原、鄱阳平原主要表现为河湖交错、湖沼密布的地貌景观,长江中游及汉、湘、沅、资诸支流下游河道亦相当不稳定,且存在着众多的分流穴口与分流河道。因此,每当洪水来临,长江分流与其支流洪水交搏,一片汪洋;洪水退后,低洼地带积水成湖,水草丛生,淤泥阻隔,热病流行。[17]这样的自然环境显然并不适宜于人类的生产生活,所以当时人均将长江中游地区(荆楚地区)视为蛮荒之地。西汉文帝时,贾谊谪居长沙,闻“长沙卑湿,谊自伤悼,以为寿不得长,乃为赋以自广”[18]。东汉末年,王粲逃亡至荆州,登江陵城楼而作《登楼赋》,其句云:“览斯宇之所处兮,实显敞而寡仇。挟清漳之通浦兮,倚曲沮之长洲。背坟衍之广陆兮,临皋湿之沃流。”而《七哀诗》之二首句即称:“荆蛮非我乡,何为久滞淫?”[19]此虽为文人夸张之辞,但依然可以看出当时观念中的长江中游地区特别是平原地带乃卑湿之区,不宜居住。

因此,我们认为,从距今1万年前后农业起源,到公元3世纪初,长江中游地区的人地关系并不和谐,而是充满着紧张与冲突,这主要表现为人类生存环境的恶劣以及由此而引起的人类对自然的敬畏。当然,并不是说人类活动对自然环境就没有破坏或破坏较小,实际情形恰恰相反。前引《史记·货殖列传》所记火耕水耨的耕作方式,特别是火耕,对于自然环境的破坏不会比精耕农业更小,而在当时经济生活中占有重要地位的“山伐”活动所带来的破坏则更大。云梦睡虎地秦简所出《秦律十八种》之《田律》中对砍伐山林作了严格规定,也从一个侧面反映出由于乱砍滥伐已带来一些生态危机。[20]当然,由于地广人稀,这些破坏只是局部的。但人地关系状况本来就是相对于“人”的生存与其生存环境而言的,“无人区”或与人类生存没有直接关联地区的人地关系是不存在的,也没有讨论的必要。

第二阶段,从汉末三国至明中叶(公元3世纪至15世纪中期),其人地关系的基本特征是:随着人口增加和生产力的进步,人类对自然界的索取量和索取能力日渐加大和增强,人类抗拒自然(主要表现为抵御旱涝灾害特别是洪水灾害)、利用自然的能力逐步增强,对自然的敬畏有所降低;同时,人类对自然的影响与干预也逐步加大,但从区域整体上看,还未引起自然系统的失衡与紊乱。

在此千余年时间里,长江中游地区之人口与社会经济各方面的发展均有起伏,或者说表现为周期性振荡;而气候、河湖、山林等自然环境要素也在自然规律与人类活动双重因素的影响下表现出复杂的演变过程,但总的趋势表现为人口不断增加、人类抗拒与利用自然的能力逐步增强、区域自然系统虽然受到日益增强的破坏但仍基本保持平衡,应当是没有疑问的。

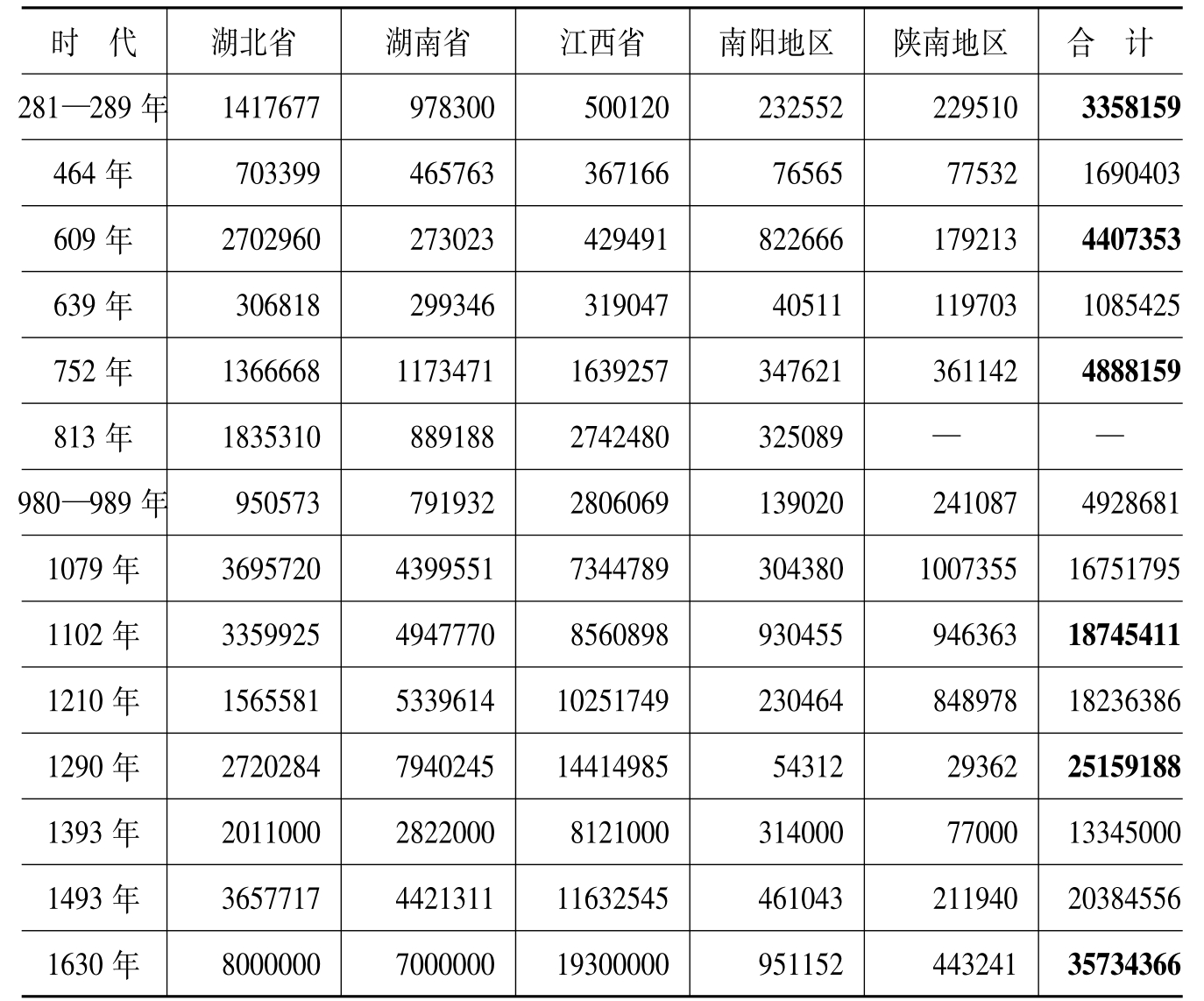

如所周知,历史上中国人口的发展表现为波浪式上升的变动规律,其波动周期与王朝周期之间有着密切关联。[21]就长江中游地区而言,此种波浪式上升主要表现为各代峰值人口的持续增长。由表3-1[22]可以看出:虽然历经波折,但隋、唐、宋、元、明五代本区的人口峰值却一直不断增加(4 407 353─→4 888 159─→18 745 411─→25 159 188─→35 734 366)。[23]其增长幅度较之全国平均幅度大得多。[24]特别是宋、元时期,虽然有宋金、宋元间的长时间战事,但本区人口却基本保持着持续增长的态势。同时,本区之人口重心表现出逐步向南移动的趋势:江西、湖南地区在本区总人口中所占的比重愈来愈大,特别是江汉—洞庭平原、鄱阳平原地区人口增长最快,增长幅度也较大。[25]另一方面,在此千余年时间里,人口的增加是有一定限度的:这不仅表现为人口数量的周期性下降,还表现为即便是在人口峰值期的人口密集区,虽已在个别地区出现“地狭人稠”现象[26],但总的说来,人地之间的矛盾还不是很突出。北宋崇宁年间(1102年)江西地区的人口数已达850万,密度居本区之首,而时人则仍认为“江西不足于民”[27],更遑论人口密度远低于江西的湖南、湖北及南阳、陕南地区了。

表3-1 西晋至明代长江中游地区人口数量的变化

资料来源:(1)西晋至元代湖北、湖南、江西三省人口数,均据赵文林、谢淑君《中国人口史》(人民出版社1988年版)有关部分之推算(分别见第99~100、136、144~145、199~201、297~299、327~328页);南阳、陕南地区人口数,据前揭鲁西奇《区域历史地理研究:对象与方法——汉水流域的个案考察》有关部分之推算(分别见第215~216、331、337、347~348页)。

(2)明洪武二十六年(1393年)各省区人口数及崇祯三年(1630年)湖北、湖南、江西三省人口数,均据曹树基《中国人口史》第四卷《明时期》(复旦大学出版社2000年版)的有关部分推算(分别见第231~234、241~243页);弘治六年(1493年)各区人口数及崇祯三年(1630年)南阳、陕南人口数则为作者之推算。

人口的增加给本区社会经济的发展提供了劳动力资源,也促进了生产力的进步,从而使本区人地关系发生了一些变化。此期本区生产力的进步主要表现在三个方面:

一是连种制逐步取代撂荒农作制,并向复种制发展。自东汉后期始,长江中游地区的稻作农业开始突破“火耕水耨”水平,陂塘灌溉技术得到了较大发展,连种制也逐步推广。[28]隋唐时期,在陂塘灌溉农业进一步发展的同时,水车排灌技术也得到推广;中唐以后,又出现了主要表现为稻麦复种的轮作复种制;[29]南宋时期,轮作复种制首先在江西地区普遍推广开来,荆湖南北路一些条件较好的地方也逐步实行。[30]这些耕作制度与技术的进步提高了集约化水平,增加了单位面积产量,使农业生产向精耕细作的集约化生产发展,从而提高了土地资源的利用率,降低了同等人口水平下对自然环境的破坏。

二是河湖堤防逐步兴筑,垸田开始兴起。为了开发平原湖区,人们首先利用平原上的残丘岗地,或建造人工岗地,作为躲避洪水的地方。[31]而新石器时代江汉—洞庭平原与鄱阳平原上出现的某些城垣,很可能是最早的堤防形态。[32]但文献记载中本区最早的江河堤防当是东汉末年的樊城护城堤、襄阳习家池堤;[33]六朝时期,相继在汉水中游修筑了襄阳护城堤、华山郡大堤,[34]在长江中游北岸江陵附近则筑有金堤。[35]这些堤防集中在重要城市附近,其主要功能是保护城池,而不能保护较大范围的农田,平原湖区的开发仍然受到很大限制。唐末五代至宋元时期,荆江及汉、湘、沅、赣江两岸相继出现了一些以保护农田为主要功能的断续堤防,如沙市黄潭堤、监利至沔阳境内之长官堤、公安“孟珙五堤”、鄂州长堤、江陵“旁汉古堤”、郢复州境内之“郑敬古堤”等;洞庭湖、鄱阳湖周围也断续修筑了一些堤防。这些江湖堤防的修筑,给长江中游平原的局部开发提供了保障。[36]至南宋中晚期,鄱阳平原、江汉—洞庭平原相继兴起了圩田与垸田,特别是鄱阳湖区的圩田,南宋时已有较大发展,从而使平原湖区开发的技术障碍得到解决。[37]但是,这些江河堤防只是断续相连,还没有连成一线,荆江及汉、湘、沅、赣下游均仍存在着较多的分水穴口(虽然堵塞了不少),在盛水期,洪水往往通过穴口分流,河道淤垫及洪涝灾害加剧情形还不是很严重。平原湖区圩田、垸田的发展也还停留在起步阶段,围垦对平原湖区水陆格局的影响仍相对微弱,大量蓄水区域仍然存在。[38]因此,总的说来,平原湖区原有的河湖关系并没有发生质的变化,基本上维持一种相对平衡的状态。

三是丘陵低山地区梯田的开发。长江中游地区的梯田或可上溯到六朝时期的蛮田[39],历隋唐至宋代,在一些丘陵低山地区,梯田逐步得到发展。南宋孝宗乾道末年(1173年),范成大由临安去桂林,途经袁州(今江西宜春),游仰山,看到“岭阪之上,皆禾田,层层而上至顶,名梯田”[40]。淳熙五年(1178年),杨万里经过江西永丰县,“过石磨岭,岭皆创为田,直至其顶”。他赋诗云:“翠带千环束翠峦,青梯万级搭青天。长淮见说田生棘,此地都将岭作田。”[41]梯田的开发虽然破坏了原有丘陵低山地区的植被,但由于梯田可以逐层滞留山坡流水,不使泥土被冲刷,既增加耕地,又不至于对环境破坏过甚,是较先进的土地利用方式。[42]然而,在这一时期,本区梯田并不普遍,在大部分低山丘陵地区,更盛行刀耕火种式的“畬田”。唐朝末年,王建自襄阳南行渡蛮水趋荆门,途中见到“犬声扑扑寒溪烟,人家烧竹种山田”[43]。到宋代,鄂西北、陕南商洛山区、湘南、湘中的广大低山丘陵区,仍然流行这种粗放型的耕作方式,并给这些地区的森林植被带来较大破坏。[44]只是这些畬田还主要集中在部分低山丘陵地区,对生态环境的影响是局部性的,然而山区开发的方式及其对环境的破坏,已经为明中叶以后的大开发与大破坏开启了端绪。

第三阶段,明中叶以后至民国时期,以江、汉及洞庭湖、鄱阳湖堤防体系的逐步形成、平原湖区垸田经济的高度发展以及中上游山区的全面开发为标志,长江中游地区的人地关系逐渐进入全面紧张状态,主要表现为人类活动对本区自然环境的全面破坏以及自然对人类的报复不断加剧。

据表3-1计算,明洪武二十六年(1393年)至崇祯三年(1630年)间长江中游地区的年均人口增长率约为4.2‰,与全国平均增长率4.1‰大致持平。[45]虽然明清之际的社会动乱使本区人口大幅度衰减,但自康熙十八年(1679年)“三藩之乱”平定后,本区保持了长期的社会安定,给人口繁殖提供了十分有利的条件,不仅很快弥补了明清之际社会动乱造成的人口损失,而且很快超过明末崇祯三年(1630年)的明代人口峰值(3573.4万),到乾隆四十一年(1776年)达到5470.6万;之后继续增长,到太平天国运动前的1850年,达到7704.8万,较之明末的人口峰值增加了一倍余(见表3-2)。由于人口增长速度远远高于耕地增长速度,人地矛盾遂越来越尖锐。实际上,早在明代,江西地区“田少而人多”的现象就已相当突出[46]。到乾隆中期,两湖地区的人地矛盾也日渐突出,这主要表现为人均耕地面积持续下降,至嘉庆二十五年(1820年),册载人均耕地下降到不足两亩。[47]此种情形虽然在清后期因太平天国运动造成本区人口衰减而有所缓解,但并没有根本性的改变。

表3-2 清中叶至1953年长江中游地区人口数量的变化(人口单位:万)

资料来源:曹树基《中国人口史》第五卷《清时期》,复旦大学出版社2001年版,第692~693、698、700页。

需要指出的是,在此一时期内,本区人口的增长速度及其分布密度均表现出明显的区域差异。在明代及清前期的大部分时间里,平原湖区人口增长的速度较快,人口密度也较大;[48]清代中期特别是乾隆、嘉庆年间,主要位于周边地区的秦巴山区、湘鄂西山地人口增长速度较快,人口密度也迅速增加。[49]这与本区人口迁移的进程有着密切关联。而人口的增长既为平原、山区的经济开发提供了丰富的人力资源,也是堤防兴修、垸田发展及山区资源之多元利用的内在动力。正是在此种背景下,自明中后期嘉靖、隆庆间,至清乾隆中期,长江中游、汉水下游及其他重要支流两岸堤防逐步连成一线,大部分分流穴口被相继堵塞,洪水的周期性泛滥逐步得到控制;[50]江汉—洞庭平原也随之进入全面的大开发时期,其垸田经济的发展虽在明清之际有所反复,但至清中期仍然达到高潮,并继续发展,形成恶性膨胀;[51]而湘鄂西、陕南、湘南等周边山区也在乾隆年间出现开发高潮。[52]

大开发带来了本区社会经济的繁荣[53],但也同时引发了生态环境的恶化,加剧了人地关系的冲突。这在平原湖区主要表现为以下三个方面:第一,悬河与河曲高度发育。荆江在先秦时期河床形态不显著,处于漫流状态;大致从魏晋起,开始形成分叉式河床,洪水危害并不明显;唐宋以后,统一河床开始形成,而上游带来的大量泥沙由于流速减缓而日渐淤积,造成河床抬高,两岸互相侵蚀,最后形成蜿蜒曲折的河床。而此种弯曲河床进一步减缓流速,导致河床淤积加速。自明中期“九穴十三口”相继堵塞,荆江大堤连成一线,泥沙淤积日甚,河床抬升速度更快,从而形成著名的“悬河”。[54]道光间,荆州万城大堤堤面已较乾隆五十三年(1788年)置于万城堤上的镇水铁牛基座高出丈余;光绪初,“官工一带堤内有陡高三五丈,而堤外高不过丈许者”。[55]汉江下游虽未形成较典型的悬河,但河曲亦相当发育,至清后期已形成典型的蜿蜒型河道。[56]这种蜿蜒型河道(又特别是悬河)最易发生溃决,一旦溃决,为害甚巨。第二,河湖湮淤,水系紊乱。如上所述,平原湖区在大兴垦殖之前,存在着河流、湖泊、穴口共同组成的蓄泄调节体系,即所谓“江水分流于穴口,穴口注流于湖渚,湖渚泄流于枝河,枝河泻入于江海”[57],形成宣泄有路、调蓄有地的平衡关系。随着堤垸的普遍兴修和围垦的恶性膨胀,分流穴口被堵塞,口下枝河淤浅并进而被围垦,幸存者亦越来越狭浅,不能有效地发挥排洪作用。而最为重要的是,长江及其支流堤防体系的形成和洪水水位的不断抬升,还使堤内田地更显低洼,渍水趋重,易成内涝,使本已紊乱的水系格局进一步混乱。[58]第三,由于前两方面的原因,洪涝灾害越来越频繁,其破坏程度和受灾面积也越来越大。众多研究者都曾以不同方式指出过明清时期长江中游地区洪涝灾害不断加剧的趋势,而且大灾或特大灾害愈益频繁,成为本区社会经济发展的重大障碍。[59]

在山区,人地关系的紧张则主要表现为:第一,森林资源及相关生物资源受到破坏。如秦巴山区在清中期以前,有着茂密的森林,被统称为“南山老林”和“巴山老林”;但到道光时,除秦岭深处少数地方还残存若干“老林”外,其他地方已无成片森林,而森林的消失与农垦区域的扩展是以惊人的速度同步进行的。第二,水土流失愈益严重,农耕地资源日趋枯竭。山区可耕地多集中在25°坡面上。森林被砍伐后,山坡失去植被保护,坡面物质极不稳定,一遇暴雨,则泥沙俱下,土壤层越来越薄,含水量也越来越低,最终露出石骨,成为不毛之地。实际上,坡地在开垦三四年之后,往往因表土流失,产量大减,就即行丢荒,另垦新地。[60]随着人口不断增加,水土流失量逐渐增大,越来越多的坡地变成岩石裸地,农耕地资源日趋衰竭。第三,水旱灾害年甚一年。由于降水分配不均匀和地貌条件的制约,长江中游山区水旱灾害时常发生。自然植被遭到破坏后,山区气候变动异常,水旱灾害更加频繁,而且出现了一些前所未有的大旱、大水。[61]

自然环境的恶化特别是水旱灾害之加剧,直接影响到本区社会经济的发展。清后期至民国时期,本区社会经济长期发展缓慢甚至停滞(局部地区甚至出现衰退),固然有多重原因,但水旱灾害日益频繁、加剧显然也是重要一因。在平原湖区,洪涝灾害导致人口大量外流;洪水溃堤破垸则使大片垸田重新沦为湖泽,土地荒芜,地力下降。在山区,水土流失导致耕地面积减少,单位面积产量呈下降趋势,人民生活愈益走向贫困。人地关系的矛盾与冲突已经成为制约本区社会经济发展的一个突出问题。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。