(二)“插花地行政”:明代秦巴山区的行政层次与事权总分

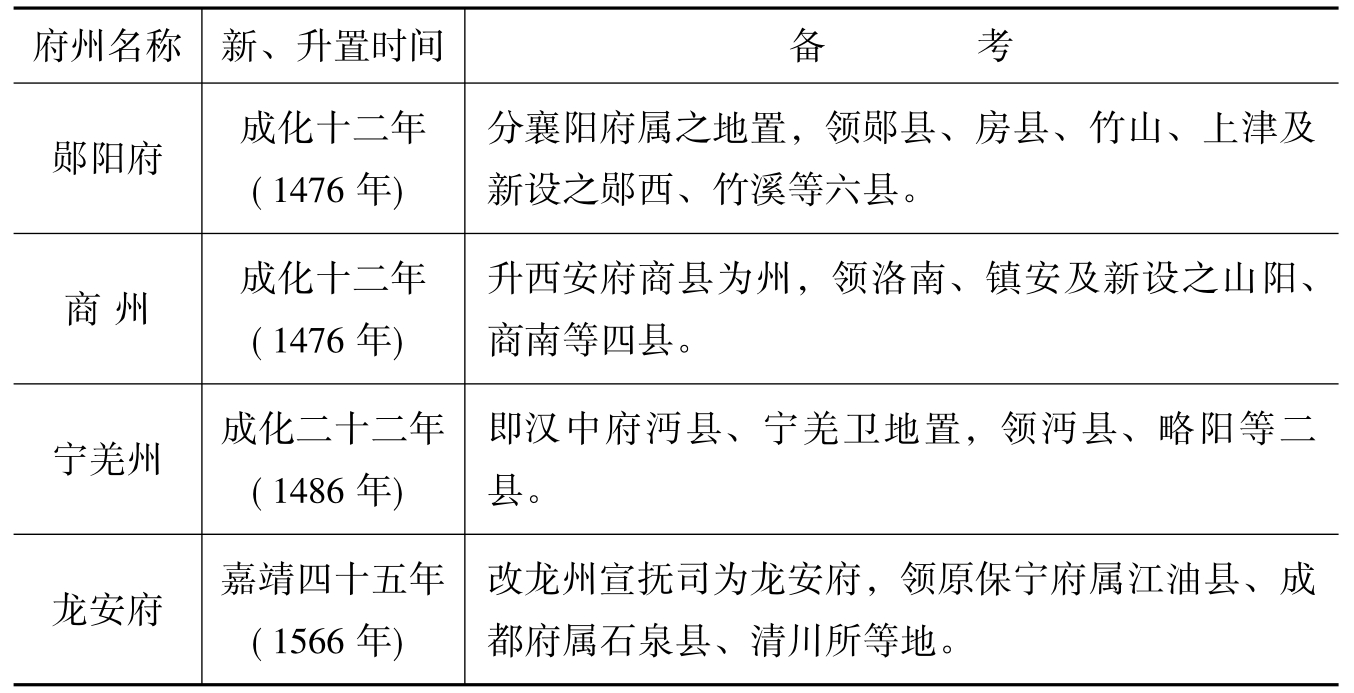

表4-1 秦巴山区明代新置升置府州一览表

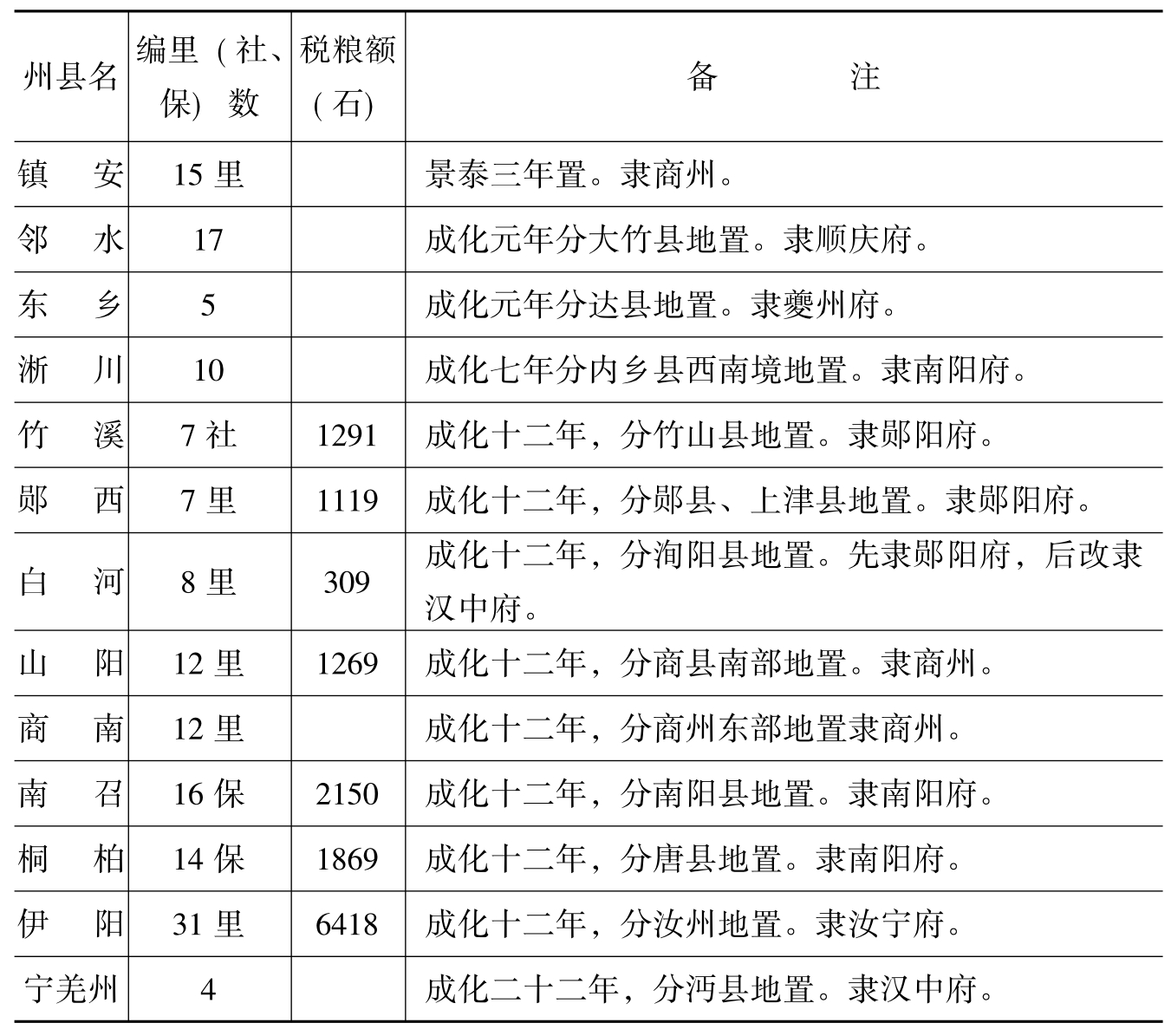

表4-2 秦巴山区明代新设部分州县里社税粮表

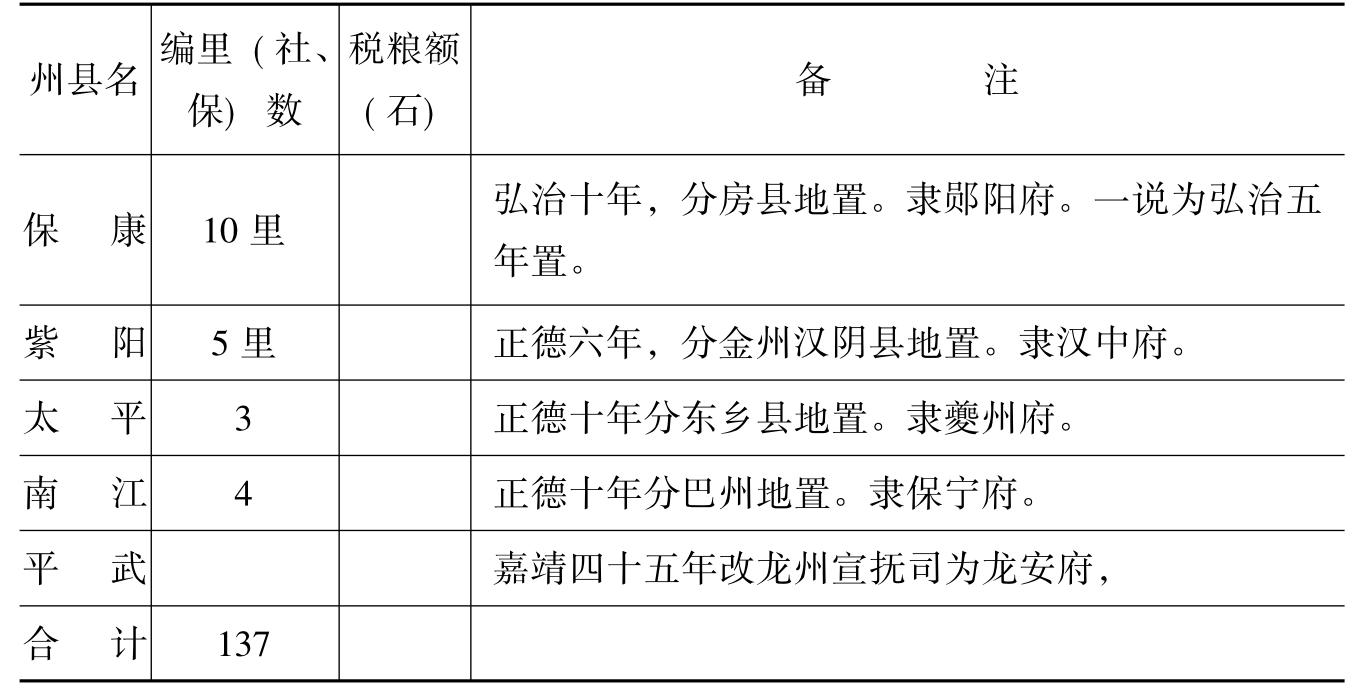

续表

资料来源:《明实录》及有关各地方志。表中里、社、保和税粮数据仅供参考。

考察明代在秦巴山区的统治,首先,必须把握的一个重要前提是山区的基本特性,这就是秦岭—大巴山区在自然地理上连为一体,面积广大,其自然条件有许多共性,在行政上却分属湖广、河南、陕西、四川等数个布政使司管辖,形成了多省边地犬牙交错的“插花地”状态。其次,由于山大林深,相对地广人稀,行政分区少,山内州县管辖地面广大,动辄方圆数百里,甚至有上千里者。此外,与上述两个方面密切相关,山内各州县距离区域政治中心相对遥远。郧阳府未分置之前,“(襄阳府)所辖一州十县内,均州、竹山县、谷城县、南漳县、房县、郧县、上津等县,俱在万山之中,贼盗啸聚之处,相离襄阳远则十日,近不下五六日,一旦有事,若待走报湖广三司,议调官军,鲜克济事”(53)。距离襄阳如此,走报武昌当然可想而知。有的州县僻远之处,甚至连到一次州县治所都十分不易。秦岭—大巴山区所有这些行政特性归结到明朝的统治上,就导致了一个结果:不灵。交通不灵,信息不灵,指挥不灵。不仅是中央统治天高皇帝远,就连地方统治也是鞭长莫及。回想成化以前,当秦巴山区集聚了大量流移,山区开发已轰轰烈烈进行之时,明朝统治者似乎尚未真正了解山区内的实情,尽管也不时有流民进入山区的报告。如果不是天顺、成化之交的石和尚、刘千斤、李胡子起义爆发,他们说不定还以为其封禁政策成效大著呢。话再说回来,也许正是这类原因,才促使明朝政府下决心招抚流民附籍,设置新的行政府、州、县及军事卫、所、司以加强统治的。本节以郧阳巡抚为例,对明代秦巴山区的“插花地行政”略加考察。(54)

万历《郧台志》论及郧阳地位变化时指出:

郧当秦蜀楚豫之交,初以县隶襄阳之均州,山川险远,流逋啸聚,孤狐首鼠其间,不可制。一夫作难,三藩经费,至廑庙筭勤,元臣经略区画,乃始以县为不足而郡,郡不足而阃,阃不足而台。历岁以来,事起议兵,兵已议抚,抚久议罢,罢辄议复,复则已抚而又加督焉,始屹为江淮巨镇,而事权益重,官选益严矣。(55)

郧阳地位的变化体现着秦巴山区军政体制的变化,为了解决“犬牙之会,疆域割裂,事权涣散”的问题,自属县到设府、设卫、设行都司、设巡抚都御史,再加提督军务,总的趋势是郧阳的地位一步步提高,事权越来越重,秦巴山区军政事务的集中、统一性不断加强。不过,这个变化的过程是曲折的,且不无反复。

据万历《郧台志》卷1《建置·总镇》记载:成化十二年(1476年)开设府、县、行都司、卫之时,原杰推荐吴道宏抚治其地,但仅被任命为巡按,“巡按湖广,提督八郡军民事”,抚治之任则由河南巡抚李衍兼摄。换言之,当时并没有真正的郧阳抚治都御史。至成化十五年(1479年),郧阳才正式开府设抚。

升吴道宏右佥都御史,开府郧阳抚治,遂为定制,然或兼敕太岳内臣。正德二年(1507年),汪公舜民任,以地方无事召还,不复补。五年(1510年),蓝、鄢盗起,仍复,命刘公琬督抚郧阳,内臣亦仍兼分守如故。历嘉靖抵隆庆二年(1568年)按臣陈省始疏罢太监吕祥,不复得与军民事,而太监谭彦以后,所领敕书业已删去,郧台专敕亦裁“会同该监”等语。至地方则用侍御颜鲸议,或暂辖德安,五年(1571年),又暂辖四川下川东川北兵巡等道,并各所属府、卫、州县等衙门,皆一切权宜,不专属。惟湖广行都司、郧阳、荆州、襄阳、南阳、汉中及西安之商州,九道五府八州五十一县,并听督抚。已,孙公应鳌疏于上,请提督军务兼抚治及军令、旗牌等如赣制,下兵部议,报可。寻敕右副都御史王世贞曰:临阵之际,如有逗留、退缩者,许尔以军法从事。时万历二年(1574年)也。(56)

巡抚郧阳都御史所辖五府为郧阳府、襄阳府、荆州府、南阳府、汉中府;八州为均州、归州、夷陵州、邓州、裕州、金州(兴安州)、宁羌州、商州;九道则为:

下荆南分守道,领郧阳府、襄阳府,始专门提督太和山,驻均州。设郧阳巡抚后,兼抚民分守,后又兼管汉南,设参政或参议,驻郧阳。

下荆南分巡道,设副使或佥事,驻襄阳。

上荆南分守道,领荆州府,兼领兵备,设参政或参议,驻澧州。

上荆南分巡道,设副使或佥事,驻荆州。

关南分守道,领汉中府,设参政或参议,驻兴安。

关南分巡道,设副使或佥事,驻汉中。

汝南分守道,领南阳府,驻南阳。

汝南分巡道,设副使或佥事,驻信阳。

商洛分守道,设参政或参议,驻商州。

不难看出,郧阳抚治区域不仅复杂(关涉四省),范围亦颇为广大。值得注意的是,湖广布政司的德安府,特别是四川布政司的下川东川北兵巡等道,并各所属府、卫、州县等地,也曾有过归郧阳巡抚统辖的时间。

“郧阳巡抚都御史”一职的设革变化实际上比万历《郧台志》的记载还要复杂。如正德二年(1507年)罢设,所谓“以地方无事召还,不复补”,其实为权阉刘瑾所革。(57)再如太岳太和山守备太监兼分守郧阳地方军民事务,一直享有很高的权威,罢其分守,亦几经反复。据《明穆宗实录》记载:隆庆元年(1567年),巡按湖广御史陈省疏劾太和山守备太监吕祥“凌轹有司,滥受词讼;占富民以充佃户,受诡寄以避差徭;采笋尖而巧于纳赂,派乡民而忍于戕生;假进贡以骚扰驿递;假薪草以横敛居民;岁折修造夫役银三千两而重行科征;岁鮨香烛斋粮银四千两而毫无支给”等七大罪状,(58)请罢免守备。事下兵部,兵部认为:“内臣有事太和山,始于成化初,然止用以提督道流,于地方无与也。宜如省言罢之便。”(59)穆宗皇帝本已同意并已下诏革罢,可出人意料的是,没过多久竟又恢复旧制:“上仍命提督分守湖广行都司等处。”而且所任用之御马监右监丞刘进,即原本守显陵的太监刘俊,因任上对民间“诛求万状”而引起公愤,被嘉靖皇帝罢官下狱,发充孝陵卫净军。后逃籍易名,不仅又做到了御马监右监丞一职,更得以升迁,要做提督太和山守备太监兼分守湖广行都司等处要职,可见明代宫廷弊窦之多。虽因兵科都给事中欧阳一敬的坚决反对,刘俊最终未能得逞,却又换人选,仍欲坚持提督太和山守备太监兼分守湖广行都司。再经兵部尚书郭乾等人反复努力的劝谏,才得以最终革除太监分守这一弊政。(60)此例进一步昭示了明朝宦官势力之大,革除之难。

到万历九年(1581年)三月,又一次裁罢郧阳巡抚。《明实录》载:万历皇帝诏令升抚治郧阳右佥都御史杨俊民为右副都御史,巡抚山东。同时指示:“其郧阳并顺天巡抚官设自何年,今应否裁革,查议来说。”(61)四月,“吏部题称:抚治郧阳都御史添设百余年来,更置州县,安集大定,且三省各有巡抚,而郧阳所属有参政、副使四员,使能协谋夹持,必不误事,抚治都御史拟当裁革。”(62)万历皇帝很快就表示同意裁革,接着,吏部又进一步提出有关郧阳政军的善后事宜:“谓郧阳抚治既革,行都司经理、断事等官及云、均二驿,地僻差简,俱宜省革,止添设参将一员,及下荆南道参政兼宪职,改驻郧阳,以便弹压。”(63)

检阅《明实录》等有关文献,万历九年(1581年)似为集中裁减官吏的高峰时期,当年正月,吏部查议裁革在京各衙门官吏。(64)当月接着裁革南京各衙门官吏。(65)四月,裁革郧阳等处府、州、县佐贰、杂职等官共三十一员。(66)七月,裁革湖广、郧阳等处司、府、州、县佐贰、杂职等官七十四员。(67)如此雷厉风行地大量裁减各级官员,在明代历史上并不多见,应与张居正改革有关。

然而,裁革还不到二年,便又有复设之举,时在万历十一年(1583年)正月。同时复设的还有顺天巡抚。倡议者御史王国认为:“顺天迩邻北虏,郧阳叛乱之区……巡抚必不可缺。”(68)当时就任者为直隶进士张国彦,在任一年多,政绩颇著。(69)其实也难怪复设得这么快,前年裁革之时就存在不同意见,只是无法阻止而已。万历九年(1581年)八月吏科给事中秦鐀等人的陈奏就代表一种重要意见。奏云:

郧阳督抚原辖荆南、汝南、关南、商洛四道,而郧阳、襄阳、荆州、南阳、汉中五府及西安(府)商州皆隶焉。丝牵绳联,以故百余年来,民安盗息,晏然无警……郧阳地错三省,复岭重山,实滋衅孽,提防慎固之计,所赖汝南、汉中守巡各道者甚重。往时统辖在督抚,是以各道一禀于法度,若于分既不相临,则其事权亦无所遥制,乃欲同心协力为地方弭衅销萌,未必然也。(70)

郧阳设抚原本有一定的特殊性,考量其作用亦有别于内地其他巡抚。对于郧阳巡抚而言,秦巴山区有事之时与没事之时,其所能发挥的作用大不一样,此为其一。对于秦巴山区的社会秩序而言,有巡抚之时与没有巡抚之时大不一样,此为其二。人们看到的秦巴山区安集大定、地方晏然无事的状态,正是源于郧阳巡抚的存在。而九道、五府、八州、五十余县的参政、参议、副使、佥事及知府、知州、知县老爷们之所以还能够相互间“丝牵绳联”乃至于“同心协力”,当然也是郧阳巡抚设立、存在、协调统辖的结果。自成化以至万历一百余年来,郧阳巡抚在很多时间处于这样一种境况:无事之时和其存在的情况下,未必会感觉到它的作用有多大,但在多事之秋或没有它的时候,有过比较之后,其存在的意义则较易体现出来。

原杰在秦巴山区行政建制上的贡献为众所知,不过,在郧阳巡抚的体制下,要彻底消除不同省属行政区划之间的相互推诿甚或彼此制约的现象,解决秦巴山区行政不灵的问题,并非易事,甚至是不可能的。对此,有人较早就已经意识到,并且提出了更进一步设立单独政区的设想,只是限于条件不成熟,阻力太大而未能实行。较为明确的如弘治年间,“御史李兴请于郧阳别设三司,割南阳、荆州、襄阳、汉中、保宁、夔州隶之”(71)。由于河南巡抚徐恪等人的极力反对乃罢止。然而,如何更好、更有效地协调川陕楚豫诸省之间的关系,提高秦巴山区相关州县的行政效率,一直到明末都没有新的办法。《明熹宗实录》记载:

天启六年(1626年)十一月丁丑,吏部覆四川巡抚尹同臬疏言:蜀秦二省联界,而蜀之川北与秦之关南尤相毗界,迩来群寇纵横两地,逃内无从追缉,请以四川右参政、分巡川北道张鹏云加整饬兵备衔,兼制陕西宁羌州西乡县。陕西左布政使分守关南道徐云逵加整饬兵备衔,兼制四川广元县。其四川保宁府同知周宪章移驻广元,兼管利州一卫,钦给捕盗关防。上是之。(72)

此类记载告诉我们,晚明时期,秦巴山区插花地行政问题仍然存在,而且秦巴山区的社会、经济格局仍在不断发生变化,随着流移在山区的开发向西部推进,以往社会冲突不甚突出,当年原杰规划秦巴山区军政、设置郧阳巡抚时很少顾及的川东北山区的地位逐步上升,川陕交边山区变得“热闹”起来了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。