9.3 海相碳酸盐岩层序地层学

9.3.1 碳酸盐岩沉积环境及控制因素

虽然碳酸盐岩沉积作用不同于陆源碎屑岩,但起源于陆源碎屑岩的层序地层学理论仍然可以适用于碳酸盐岩。碳酸盐岩的层序地层的概念术语、层序构成样式、控制因素与碎屑岩层序地层基本一致。但是由于碳酸盐岩形成的沉积背景、沉积环境及控制因素与碎屑岩有明显区别,其层序界面、体系域特征等与碎屑岩层序也有明显区别。

碳酸盐岩层序也受全球海平面变化、盆地基底的构造沉降、沉积物供给和古气候4个主要变量控制。即:全球海平面变化控制地层层序的分布形式;构造沉降产生沉积物的可容空间;沉积物供给控制古水深进而控制沉积相特征;古气候控制沉积类型。

陆架,尤其是中、低纬度地区(热带、亚热带)的陆架是碳酸盐岩形成最活跃的地区。按照Read(1985)的划分,碳酸盐岩的形成环境和沉积背景可以划分为碳酸盐缓坡(包括等斜缓坡和边缘变陡的缓坡)、碳酸盐台地(镶边台地)、镶边陆架、孤立台地、淹没台地、沉没陆架等不同类型。其中碳酸盐缓坡、碳酸盐台地和镶边陆架为陆架碳酸盐岩分布的主要形式。碳酸盐缓坡、碳酸盐台地和碳酸盐陆架的坡度一般都小于5°,沉积厚度几米到上千米,堆积样式主要为加积式和进积式,也有退积式。在碳酸盐缓坡、台地和陆架上,浅水碳酸盐岩发育。碳酸盐缓坡一般包括潮上带、潮间带、局限潮下带、开放潮下带不同相带的沉积。在碳酸盐台地的陆架上,一般包括台地蒸发岩(潮上—潮间带为主)、局限台地、开放台地、台地边缘浅滩、台地边缘生物礁、台地前缘斜坡和斜坡脚、外陆架不同相带的沉积。在镶边陆架上,一般包括潮上带、潮间带、潮下带、浅海陆架、镶边生物礁等不同相带的沉积。在碳酸盐缓坡(尤其是边缘变陡的缓坡)、碳酸盐台地的前缘存在一个古斜坡,在碳酸盐陆架的外缘为大陆斜坡,斜坡上深水沉积和重力流沉积共生。

在全球海平面变化、构造沉降等因素综合影响下形成的相对海平面变化控制着碳酸盐生长率与碳酸盐缓坡、碳酸盐台地和碳酸盐陆架的发育及其相带的分布。在海平面升降变化的旋回或周期中形成层序。

9.3.2 碳酸盐岩层序类型和层序界面特征

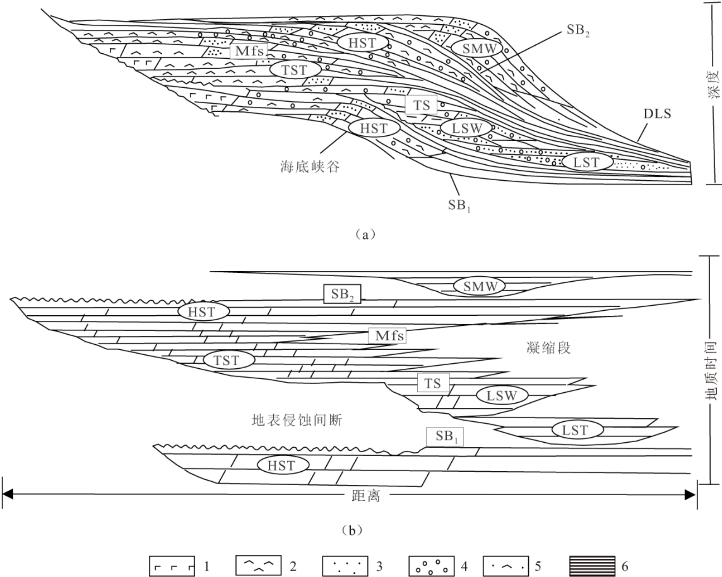

与陆源碎屑岩层序地层类型相似,按照相对海平面下降的幅度及其与陆架坡折的关系以及所形成的层序界面类型,碳酸盐岩的层序也可以分为以Ⅰ型层序界面为底界的Ⅰ型层序(图9-13)和以Ⅱ型层序界面为底界的Ⅱ型层序。但由于碳酸盐岩和碎屑岩具有不同的物理化学特性,其层序界面具有不同的特征。

碳酸盐岩在陆上暴露条件下形成不同于碎屑岩的风化、侵蚀特征,因此,不整合面具有不同于碎屑岩不整合的特征。在潮湿气候条件下,碳酸盐岩岩溶作用强烈,准同生成岩作用发育,因此形成以岩溶及其准同生成岩为标志的不整合。潮湿气候条件下的不整合面常见不规则起伏的岩溶面(喀斯特面),沿不整合面有喀斯特溶沟、溶坑、石芽、落水洞和溶洞等发育,尤其在古喀斯特面上通常发育喀斯特角砾岩。在暴露时间不长的古暴露面上,通常发育淡水或海水溶蚀形成的小型孔洞,这些空洞被淡水或海水方解石充填形成晶洞构造。另外,沿古暴露面准同生成岩作用发育,可形成早期较深水的潮下—浅海沉积,在海平面下降后暴露地表引起淡水渗流带、淡水潜流带、海水渗流带或海水潜流带的溶解、胶结甚至是白云岩化作用,形成重力式胶结、环边式胶结的淡水板状方解石或海水针状方解石胶结物、钙结壳和渗滤豆等(杜远生等,1994,1995)。在干旱气候条件下,岩溶作用比较微弱,一般形成具渣状特征的古风化壳,以渣状白云岩、泥质白云岩为标志。另外,在碳酸盐岩不整合面上,“帐篷”构造也较常见。

图9-13 层序格架内碳酸盐岩相分布综合示意图

(据Sarg JF,1988)

SB.层序界面(SB1-Ⅰ型,SB2-Ⅱ型);DLS.下超面;Mfs.最大海泛面;TS.海侵面(最大海退之后的第一个海泛面);HST.高水位体系域;TST.海侵体系域;LST.低水位体系域;LSF.低水位扇;LSW.低水位楔; SMW.陆架边缘体系域。1.潮上相;2.台地相;3.台地边缘颗粒支撑灰岩相/礁相;4.巨型角砾/砂岩相;5.前缘斜坡相;6.坡脚/盆地相

Ⅰ型界面形成于相对海平面下降速度大于地壳沉降速度的时期,因此,在台地边缘或浅滩边缘处,容易出现局部至区域性的斜坡前缘侵蚀和陆架的地表暴露及大气降水透镜体的明显向海移位,同时混合白云岩化和超盐度白云岩化作用都可能很重要。Ⅱ型层序界面形成时,相对海平面的下降速度低于地壳的沉降速度,台地内带和台地外带的台地边缘或浅滩边缘将暴露地表,大气降水效应及其形成的淡水成岩作用主要出现在台地内带及台地边缘相带。

9.3.3 碳酸盐台地和碳酸盐陆架的层序地层样式

碳酸盐台地和碳酸盐陆架具有相似的层序地层样式,区别在于构成体系域的岩相类型和斜坡类型的不同。碳酸盐台地的斜坡为台地前缘的斜坡,其沉积以台地边缘的礁、滩的角砾和浅海陆架的沉积交互为特色,碳酸盐陆架外缘的斜坡为大陆斜坡,沉积物以源于陆架边缘的沉积物重力流和深水沉积交互为特色。

9.3.3.1 低水位体系域

Ⅰ型层序的低水位体系域包括两种类型的沉积:来自盆地外部或前缘斜坡的他生碎屑沉积和来自于盆地内部自生碳酸盐岩楔。

他生碳酸盐沉积形成于海平面迅速下降并低于碳酸盐台地边缘或陆架坡折时,由斜坡前缘侵蚀和重力流作用形成的楔形碳酸盐与碎屑岩组成。它与碎屑岩层序的低水位盆地扇和斜坡扇类似。

自生碳酸盐岩楔发育于低水位体系域形成的中、后期。此时相对海平面缓慢上升,在斜坡上部形成新的可容空间。低水位自生碳酸盐岩楔跨越台地外缘或斜坡向外下超。自生碳酸盐岩楔状体受盆地基底坡度的影响明显。若盆地基底斜坡平缓且面积宽阔,则有大面积的丰富的浅水碳酸盐沉积,从而形成明显低水位楔。若盆地处于局限环境,下伏斜坡窄陡,则低水位楔不发育。自生碳酸盐岩楔的物质组成可以是生物礁、丘、滩及粒屑灰岩岩屑,也可以是白云岩或蒸发岩。

9.3.3.2 海侵体系域

海侵体系域是在相对海平面快速上升、海水变深过程中形成的。随着海平面上升速度加快,海水沿低水位体系域顶面上涨,最后淹没整个陆棚,形成一系列的退积型副层序组。该副层序组的底面为一上超的面。海侵体系域可以分为两种类型:一是追上型(keep up)碳酸盐台地,其海平面上升速度较慢,碳酸盐堆积速度快,与周期性海平面上升所产生的可容空间增加保持同步,即处于平衡状态,在台地区以富颗粒相、贫灰泥相和无水下胶结物为特征。台缘或滩缘及台地内的某些地带,地层都呈丘状或倾斜状。二是滞后型(catch up)碳酸盐台地,其海平面上升速度较快。沉积物堆积速度较慢,沉积物不足以充填海平面上升产生的可容空间。台内地带以富含泥晶的副层序及早期水下胶结物为特征,台缘或滩缘剖面呈“S”形。

海侵体系域的底界面为初始海泛面和一系列上超的(退积的)海泛面形成的界面,其顶面为最大海泛面,以凝缩段沉积为特征。碳酸盐岩的凝缩段通常由暗色薄层的泥晶灰岩、泥质灰岩、泥灰岩、泥岩组成,富含多种生物化石,或生物扰动强烈,发育大量的硬底构造。海侵体系域副层序为典型的退积型叠置方式,呈向上变细/深的副层序组合。

9.3.3.3 高水位体系域

高水位体系域位于层序的上部,以进积S型至斜交型的沉积下超在最大海泛面沉积物之上。高水位体系域可以分为早、晚两个阶段。早期阶段可容空间较大,碳酸盐沉积速率较小,不足以补偿可容空间的增长,形成滞后型的沉积,表现为加积型的沉积序列或副层序组。晚期海平面下降明显,可容空间增加的速率减小,沉积物沉积速率增大,表现为追上型的沉积,形成向上变浅的沉积序列或进积型的副层序组。因此高水位体系域经历了早期滞后型、晚期追上型的沉积组合。滞后型的沉积以富泥、贫粒的副层序为主,在台地边缘沉积中早期海底胶结作用发育。追上型沉积以富粒、贫泥的副层序为特征,台地边缘沉积中缺乏早期海底胶结作用。

9.3.3.4 陆架边缘体系域

陆架边缘体系域是Ⅱ型层序界面上的一个沉积体系域。陆架边缘体系域通常由一个或多个弱进积-加积的副层序组组成,它们在陆架上部由滨岸碳酸盐沉积构成并在向陆方向上超在层序界面之上,在陆架下部以陆架碳酸盐沉积为主,形成向上变浅的沉积序列和副层序,并在向海方向下超至层序界面之上。在陆架边缘到斜坡上,陆架边缘体系域形成加积的楔状体。楔状体以生物碎屑沉积为主,向盆地方向逐渐变为水平层理的暗色灰岩、泥灰岩。

9.3.4 碳酸盐缓坡的层序地层样式

碳酸盐缓坡是位于滨线和大陆斜坡之间的平缓斜坡,它既没有陆架内部的碳酸盐建隆(礁、丘、滩等),也没有镶边的陆架边缘。缓坡的平均坡度小于0.1°。碳酸盐缓坡的沉积相带与碳酸盐台地和镶边陆架有较大差异,因此,具有特征的与海平面变化相关的层序地层样式。

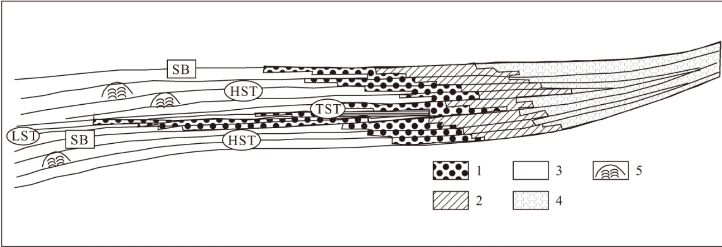

碳酸盐缓坡的层序地层样式和相对海平面变化及可容空间的变化有关,反映了沉积体系、沉积体系域对可容空间变化幅度的响应。缓坡层序由一系列向上变浅的沉积序列或副层序组成(图9-14)。缓坡层序厚度一般较小,一般小于200m,反映缓坡盆地具有有限的可容空间(朱筱敏,2000)。

图9-14 碳酸盐缓坡层序地层样式

(据Burchette,1992)

TST.海侵体系域;HST.高水位体系域;LST.低水位体系域;SB.层序界面。

1.粒状灰岩,内斜坡;2.潟湖内斜坡;3.外斜坡;4.外斜坡中的凸起体;5.后滨硅质碎屑

9.3.4.1 低水位体系域

碳酸盐缓坡的低水位体系域沉积取决于相对海平面下降幅度、下降速率、持续时间以及可容空间的大小等。当海平面下降幅度偏小时,缓坡上部的相带可以退覆的形式向盆地方向迁移。从而造成内缓坡暴露,中、外缓坡处于浅水环境。若海平面下降幅度较大,并低于正常浪基面或缓坡边缘时,除内缓坡外,中、外缓坡也突然变浅并露出地表。暴露的缓坡出现明显的喀斯特化。可能出现回春河流在暴露的缓坡上发育。在潮湿气候条件下,暴露的缓坡发育喀斯特化或古土壤。在干旱气候条件下,暴露的缓坡发育钙结壳和渣状层。由于缓坡坡度小,一般不发育低位斜坡扇或斜坡裙。

9.3.4.2 海侵体系域

海平面上升期的海侵体系域表现为深水沉积叠置在低水位体系域的浅水沉积物之上。海侵体系域形成退积型的副层序组并向海岸形成上超覆盖在下伏的沉积物之上。在高能的缓坡区,浅水的滩坝颗粒灰岩发育,长周期的海平面上升可以形成一系列叠置的、厚几十米的阶梯状退积和上超的副层序。在低能缓坡,海侵体系域由泥粒灰岩、粒泥灰岩等组成。此时,深水缓坡区水深加大,沉积物供应不足,处于“饥饿”状态,形成暗色、薄层、细粒的暗色灰岩,黑色页岩,磷质泥岩等凝缩段沉积。

9.3.4.3 高水位体系域

随着相对海平面上升速率的降低,碳酸盐缓坡沉积体系逐渐向盆地内部进积。在高水位体系域形成的早期,可容空间仍有增加,因此形成加积型的副层序组,副层序由潮坪—潮下的向上变浅序列组成。在高水位体系域形成晚期,可容空间不断减少,从而形成进积型的副层序组,下超到早期的沉积之上。高水位体系域较海侵体系域更富含颗粒灰岩等浅水沉积。从纵向上看,高水位体系域表现为向上变浅、变粗、变厚的沉积序列。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。