十、“小长城 ”庆安堤

金字塔、长城、泰姬陵……

它们都是人类文明的象征,尽管建造的出发点不同。

历史需要见证。它们承载了人类的生活,见证了人类的是非功过,因此而非凡与神秘。

庆安堤是黑井的见证,是黑井人智慧与财富力量的结晶,也是黑井繁荣的最后一抹夕阳。

要去庆安堤,可从飞来寺所在的山后沿羊肠小道继续前行。途中会经过宽宏法师墓,墓地中,荒草丛生,残破的石翁仲寂寞地守护着陵园,塑像的头已不知去向。沿途的山上,稀稀落落地长着一点野草、灌木丛,间或有一些庄稼地。偶尔有一两棵大树,也远离道路。在毫无遮拦的山上,一切都裸露在眼前,目力所及可以看清山上的点点滴滴。山与林因为千年砍伐,烧薪制盐,而成了一对阴阳两隔的恋人。

山脚,便是庆安堤。平整的墙体,高大的堤墙,沿山脉而转的弧度是那样的迷人,在壮观中有优雅,在浩大中有精致,这样的建筑并不多见。从堤顶下到堤的另一面,视线开阔,更觉壮观。站在堤前,只觉人的渺小。

庆安堤是什么时候修筑的?为何而修筑?

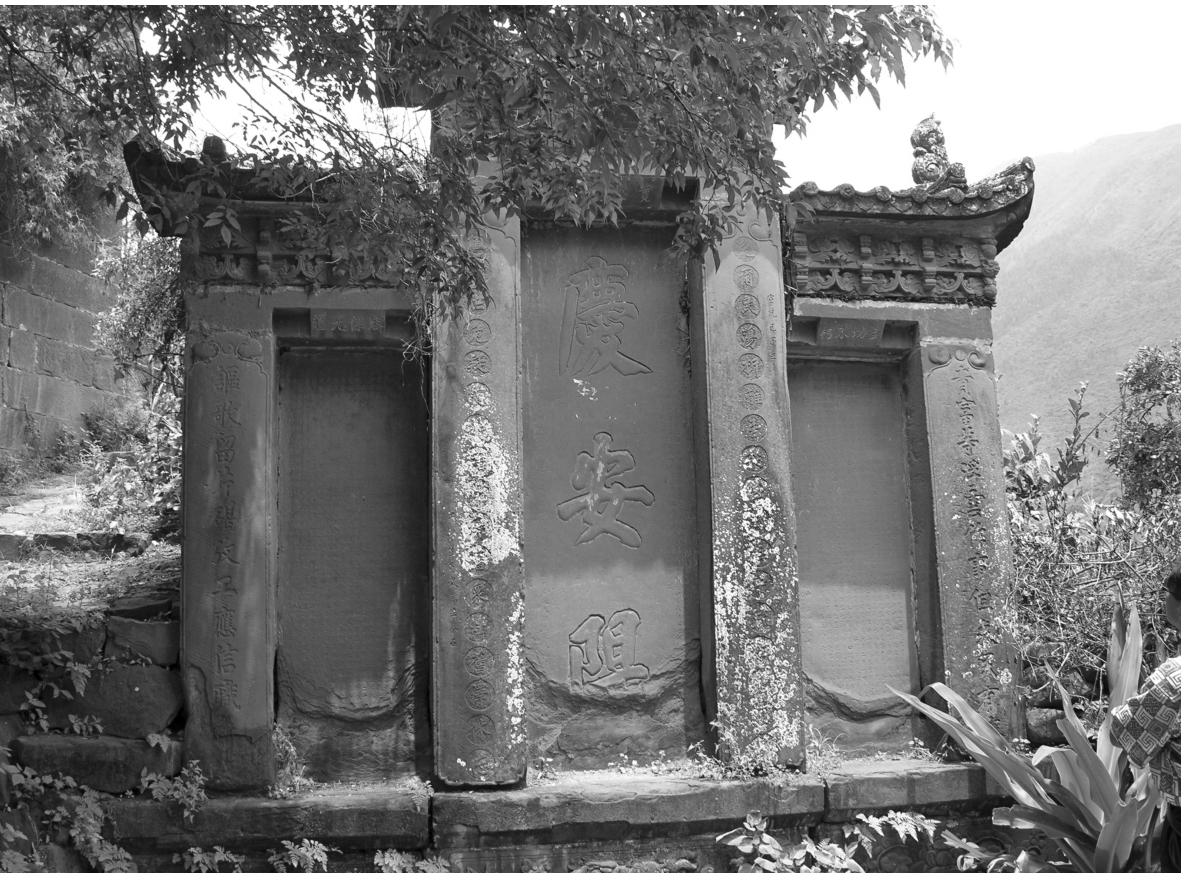

大堤旁有两座石碑,一座是20世纪初重修庆安堤时建造的,四柱三门,中间刻有“庆安堤”三个大字,门柱上还有一副对联:

富贵等浮云,为官但求民有济;

讴歌留片碣,考工应信职无亏。

另一座石碑是2006年12月楚雄彝族自治州人民政府所立的文物保护碑,碑后记载了大堤修建的大概经过。

庆安堤石碑

黑井镇北有一条龙沟河,河水汇入龙川江。如果遭遇多雨年份,龙沟河河水暴涨,山上泥石流滚滚而下,淹没盐井,损毁房屋,给黑井镇带来巨大损失。明清以后,水患频发,据1937年“修筑石龙街龙沟河北岸石堤记”碑刻载,仅在光绪年间就暴发过两次严重的泥石流灾害,“淹塞龙泉新井,冲毁文庙、财神庙祠、学署各要地及灶房数十间,淹决人民数十口,漂没牲口无算”。水患、泥石流呈日益频繁暴发、日益严重的状态。

康熙五十五年(1716年)开始修筑庆安堤,光绪二十七年(1901年)重修上段,20世纪30年代又重修下段,经费由政府拨付。

庆安堤南堤长362.5米,高10米,宽6~7.4米;北堤长98.4米,高5米,宽4米。整座大堤全部用巨大的红沙石条石砌成,条石之间用糯米、石灰、豆浆、胶泥土制成的材料黏合在一起,并用铆榫扣接起来。所谓铆榫就是在石与石的衔接部分凿出燕尾槽的接榫,将溶化的铁水浇铸其中,待铁水冷却后,就形成铆榫。铆榫大大增加了堤的牢固性,使整个大坝连为一体,可以有效防治泥石流的危害,当地人自豪地称之为“小长城”。

庆安堤建造精良,充分体现了黑井人的聪明才智,也体现了黑井人守护盐井的决心和执著。而历代黑井官员也把维护庆安堤视为一件关系百姓安危的大事来抓,防止出现“停煎误课”的后果,从而保证了工程质量。正如石碑上的对联所表达的心愿:“为官但求民有济”。康熙时修筑的大堤,用了近200年后部分损毁;20世纪初,在时局动荡、战乱不休的背景下,重修部分在今天仍然发挥作用。大堤的坚固,在于人心的坚守,相较于今天常常出现的豆腐渣工程,这种精神更显得弥足珍贵。

庆安堤

在遥远落后的云南山区,能够建成如此规模的大堤,除了情非得已,保护黑井免遭毁灭的原因外,还得益于“康乾盛世”的繁荣时代。清王朝入主中原后,很快进入一个经济发展、社会稳定的盛世时期。如同以往所有王朝建立的初期一样,清初实行轻徭薄赋、鼓励生产、藏富于民的政策,迎来了中世纪的中国最后一个盛世“康乾盛世”。国家富强,能为百姓提供有效的保护,也能拿出白花花的银子,征调人力,修建大堤。

据有关专家考证,庆安堤是中国有历史记载以来最早的防治泥石流的工程之一。庆安堤具有重要的文物价值、历史研究价值和仍然发挥作用的水利工程价值。但是令人遗憾的是,在极“左”路线时期,无政府主义盛行,无章法可循,以及改革初期利益驱动,居然有人、有单位在大堤上建盖房屋,形成难以解决的历史遗留问题。不知道为什么,每当深入阅读黑井时,总有种剪不断、理还乱的感觉。黑井人聪明智慧,有着精细的生活品味,却为什么会做这等事,竟然把房子建盖在关乎黑井生存的水利工程上。

庆安堤的存在,如同长鸣的警钟,让我们关注人与自然的关系。黑井传统制盐工艺是用柴薪为燃料,煎卤煮盐。每煎煮100市斤盐,需要柴薪100~200市斤。元明以后,增加盐井,扩大生产,柴薪消耗加剧,黑井附近山上的林木被砍伐殆尽,只好用马帮从远处贩运柴薪,增加了制盐成本,使高价黑井盐潜伏危机。被砍光的大山,也终于发怒了,在暴雨和闪电中,洪水泛滥,泥沙俱下,山体垮塌,给黑井带来了巨大的灾难。大自然用它的神威发出了预警,柴薪煮盐的路即将走到尽头。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。