第二节 旅游需求

一、从客观发现需求

客观上考虑,似乎只有旅游者才完全清楚自己的需求,研究者不可能知道所有旅游者的需求,因为不可能问遍所有的居民,而且也不可能知道谁与自己的想法一样,况且后现代的旅游需求还经常具有无目的性。旅游地理学视角下的旅游需求,还是要从客观、外在的视角入手,那种需求可以在时空坐标系中显现出来,旅游地理学是以外在指标和情境来把握人们为什么去旅游这样的命题。

居民决定去旅游,一般是因为需要通过旅游来满足自身的某种需求。居民先有需要(心态需要改变),然后将这种内心需要转换为空间上的移位,以选择性的异地新情景解决先前惯常环境中所出现的问题,选择什么样的目的地则是旅游需求的具体化,到达目的地后旅游行为可以归为旅游者在场的具体需求。因而每个居民会在关键时期选择出游,在平常的假日里,为了完善生活也会希望外出旅游,可满足这些需要的体验即为需求对象,人们在常住地没有发现这些对象,理论上也应该没有这些需求对象,这些对象一定存在于不熟悉的环境中。

“解铃还需系铃人”,倘若由数不清的人或先后或共同给你系上了铃铛,个人最好去旅游而不要试图解下铃铛,我们也找不到系铃人,如果解下了每个人面前的铃铛,社会也就失去了秩序。生活与工作带来的烦恼督促人们前往异地旅游,可谓是开创了新逻辑:放弃解铃的传统思维,一个环境带来的问题应该由另一个环境解决——转地疗养。

二、旅游体验的畅爽

旅游体验的最高境界称为畅爽。畅(flow)是旅游体验中的一个词语,可直译为流动、畅通、畅爽,也可以音译成福乐。畅爽是生活与旅游两个世界通用的货币,去旅游地获得畅爽来缓解生活中情感的捉襟见肘,或者加强生活中好心情的显现。

异地应该是陌生的,原本的旅游让人敬畏和产生不安,随着各地为发展旅游所做的好客建设(hospitality)以及各地文明水平的提高,以寻求体验来获得畅爽的动机逐渐强大起来,可谓人类被掩盖的一部分本性在旅游中得到了迅速恢复。当然,体验前、体验中和旅游后,旅游者要做各种考虑,即便传统危险有所降低,陌生不再可怕,但非传统安全问题可谓冰山一角,要研究可以获得更多的关于畅爽的安全模式。

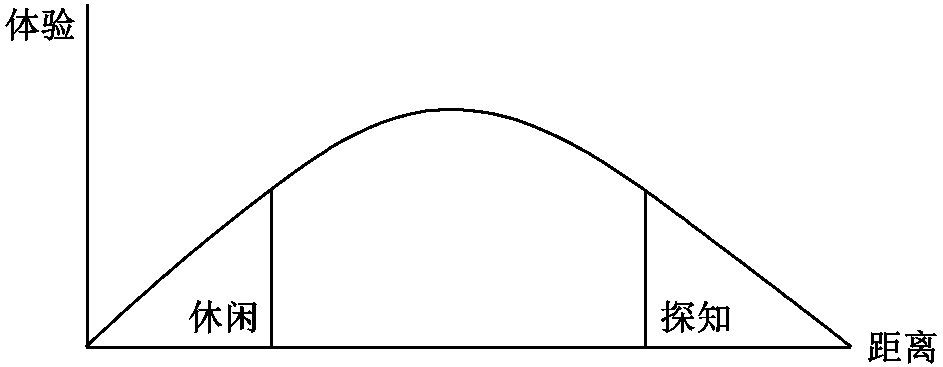

通过仔细观察我们发现,体验对象一般是听说过的事物,如果全然不知为何的对象,只可能归类于探险、探知、探试范畴。太熟悉的事情往往是满足生活或工作等基本需求的活动,因而也算不上体验内容。旅游地距离我们再远也毕竟是在同一个星球上,那里的人们行为再怎么与我们有很多的不同点,但同为人类终究有大部分的一致性,况且前往的过程中我们还是要一路观察、一路适应,也即到达目的地时我们多少已经知道了一些将要体验的内容。从这个意义上看,用体验来概括旅游的本质是有道理的。但同时我们也应该意识到,旅游的本质随着距离有所变化,随着离开家的距离之增加,休闲成分渐渐降低而体验成分逐步提高,但到一定距离之外,体验成分就要下降而探知(学习)成分就会提高,这也是通过旅游地理学思维观才能得到的结论。

图3-2 旅游体验与距离的关系

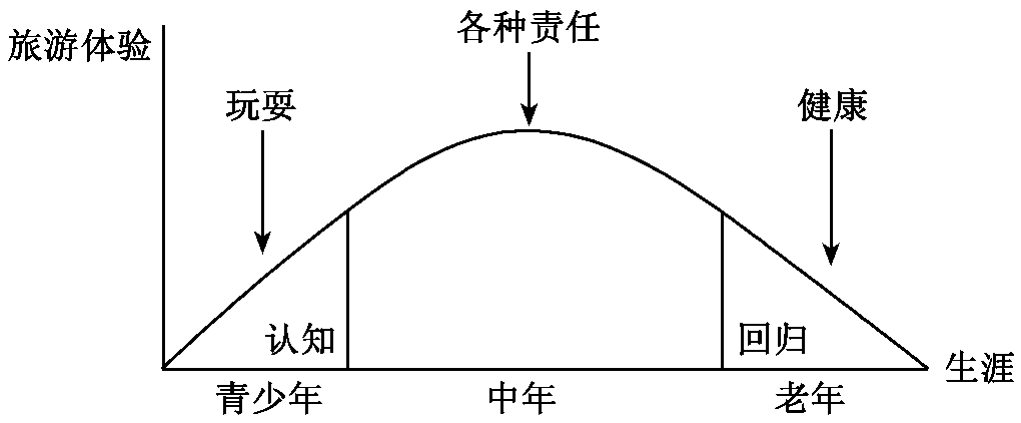

依照这样的思路,我们可继续得到年龄与旅游体验的关系。儿童及青少年外出旅游更多的是为了好玩、学习和教育,因为在他们身上缺少经历,说孩子在体验什么确实有些不太理直气壮,即便体验了登山、戏水,通过体验而认知了山和水的重要性要高于体验本身。而对于成人而言,旅游体验成分是十分高的,因为成人有了一定的经历,在此阶段往往就是为了体验,体验中的学习经常是顺便而非第一重要的。对于老人而言,因为已经经历很多,故旅游体验的成分在下降,但确认的成分在提高,也不乏活到老学到老的内容,但老年人很慈祥、很具有回归意识,老人的自我能动意识远低于中年人。

图3-3 人生阶段对旅游体验的规制

三、健康平台

生活与工作空间决定了产生旅游需求的社会先在,为了体验而去旅游可谓是发展层面的动力。其实,在这样的视角下进行考虑后,还存在着支持这一体系的基础,那就是健康问题。也即,在人为什么旅游这个问题上,可以做环环相扣的逻辑,但这其中只有健康几乎是全体(成人)都可公开点头称是的环节,故可以称为最大的认知平台,而其他的逻辑点只能是部分人群认同。健康既是自然人的本能需求,也是社会人的有意追求。儿童与年轻人因拥有很强的生长力与生命力,因此对健康旅游的关注要低于中老年人群。

学者们认为人类具有追逐3S的生物学遗传本能,阳光、沙滩、海洋吸引着居民前往这些地区,这完全可以用追求健康来诠释,温泉、森林、高原等旅游资源也同样有利于来访者的健康。一些资源及特定的环境和适度的行走,不仅是自然人的本能需求,也吻合现代人的健康需要。如果对旅游目的地社区做深度探访,那是在追求继身体健康之后的心理健康。

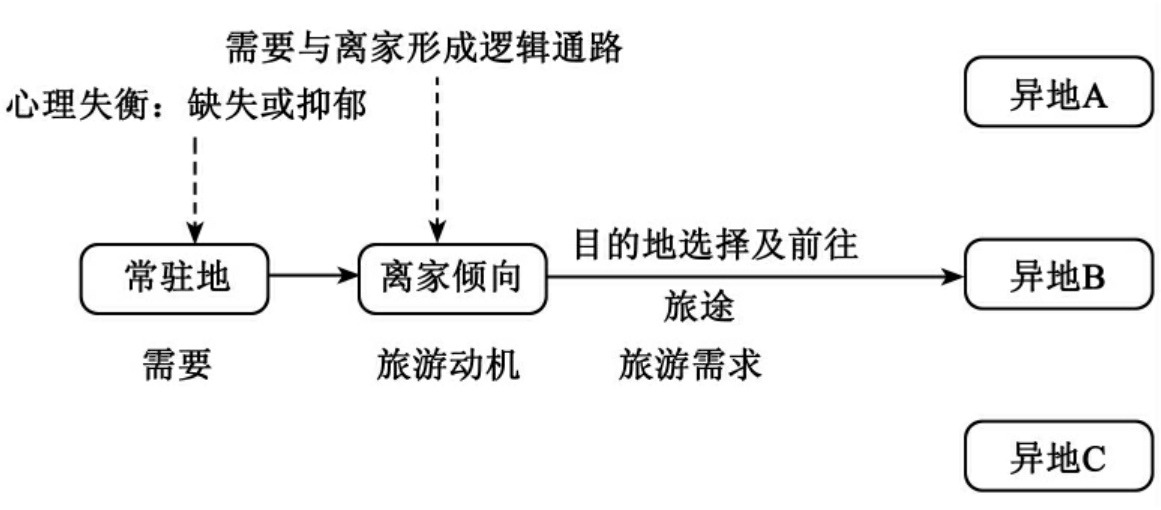

四、需要、需求与动机的关系

需要可以定位于居民身心内在的缺失,其属于非物质性心理范畴,这些缺失不利于身心保持正常的可持续运转状态,需要是可感觉的心理状态但却难以做出最完整、最准确的表达,人们习惯性借用生活与生产系统所创造的语言系统和逻辑来表达需要,而语言系统的建立以物质需求和具体事例为基础,这让需要与动机、需求三者经常发生理解上的混乱。既然居民在生活环境中产生了需要,那么生活中就缺少这样的存在,确切地说是需要一个与生活环境可产生完美耦合的新环境,那自然会前往生活外环境中寻找(旅游),此时也就产生了旅游动机的雏形,旅游动机总是要表达出来的,动机也即需要向具体迈进了一步但还没有达到具体化,比如为了心情、健康、精神、经济等目的,其让需要落实到了某个具体方面但还没有落实到具体对象,一旦动机转换为指向具体目的地的移动,动机便转向了具体的需求——需要的目的地并且滞留几日,故而动机也可以理解为需要的第一步具体的和转向需求的行动态势。

这里所谈的需要是精神层面的,其不同于动物作为本能的对食物、水的需求(需要即是需求),心理上的需要是无形的,如果直接转化为对具体产品的需求,而产品是具体的物质化存在,与精神需要所指肯定不完全对接,为此可以通过一个过渡形式让需要与提供实现软对接,从旅游者角度来看,实现这个软对接过程即是转向外出旅游的需求。

现代社会的需要是产生旅游的逻辑起点,动机是发生旅游的最直接的内在动力,旅游需求则是空间上的移动需求行为、所需要的对象及其组合,旅游需求也可定义为对目的地的利用。就一般情形而言,旅游者并不十分刻意区分需要、动机和需求三者之间的关系,我们这里进行区分也是为了研究的需要。概括而言,需要要在生活世界里寻找,动机可以说成是源自内在但可以寻到外在的方向或方面动力(比如因身体的原因而倾向于温泉),需求则是为了实现动机的努力过程。

图3-4 需要与旅游动机和旅游需求的关系

在上述分析过程中,生活缺憾、转向于异地并在异地范畴中选择,这三个先后逻辑概念的设置很有参考意义。虽然不经意或简单逻辑也能推论出现代人要旅游的结论,但那样无助于形成缜密且稳定的逻辑思维,现代社会既需要有大方向的发现,也需要在众多不以为然的环节中找到新的增长空间,提高在微观环节上的分辨能力。

五、马斯洛的人类需要五层次说

亚伯拉罕·马斯洛关于人类需要的五层次说广泛被旅游地理学书籍所引用,生理需要、安全需要、社会的需要、尊重需要和自我实现这样的分层,表明人的需要是逐级提高的,其顺序与旅游需求的产生及发展应该拥有一致的趋势。该学说并没有直接提示旅游在哪个位置上,虽然经常听到旅游是为满足高层次精神需求的说法,但那是旅游刚刚兴起时的情景,随着旅游成为一种生活状态和第二居所的出现,旅游目的地建设也需要精神之下的内容,而旅游是一种对精神层面需求的定位,虽然有所动摇但仍然是十分重要的考虑。

不管怎样,马斯洛的理论对旅游地建设具有很好的参考作用,今后的旅游地建设无论从何处入手都要健全所有的各个方面,既要适合于旅游,也要适合于居住。

与旅游产品被划分为核心产品和辅助产品二分法相比,马斯洛五层次说实际上给出了一个有序的方向,这个说法对旅游建设要分级进行很有指导意义,从吃住行基础功能建起,然后奔向游览、购物和娱乐发展层面,最后的目标应该定位于养生、交往、生态等高端层面。也即马斯洛的五个层次在旅游地都有指导意义,生理需要和安全需要是旅游度假地重要的建设内容,我们要安排建设顺序,考虑活动分类、安排活动顺序及选择主题,要思考未来的建设方向。

也即,旅游发生之初可以利用既有的旅游资源满足旅游者精神层面的需求,但在随后的发展过程中,所谓的低级需要也是必须甚至是重要的基础性建设内容,低级需要也可以催生出高级产品,比如吃住也渐渐有了文化色彩,生理需要可以高级化。马斯洛理论给我们提供了一个参考尺度,对这个理论的应用需要给予广泛和深度的挖掘,依照五个层次理论可以对市场细分思路进行再次调整,比如温泉旅游的定位层次可以是健康而不是生理需求和实现自我。

当代,旅游者在目的地可以获得生理需要的满足(美食旅游),也可以获得安全(度假旅游)、归属(组团旅游)、尊重(会议旅游)、自我实现(扶贫旅游)等需要的满足,旅游需要正朝着多元化发展,但马斯洛的五层次说仍然在大框架上指导着人们在异地的需要层次。

六、旅游动机种类

逃逸和体验都属于旅游动机范畴,虽然旅游动机被定义为一个人内在的出行动力,但这种内在力量的表现与外在的诱因是相互关联难以拆开的,这让动机归类难以一致。

日本学者田中喜一将旅游动机归为心情的、身体的、精神的和经济的四种,思乡、交际、体验、信仰等都属于心情动机,治疗、保养、运动则属于身体动机,知识、见闻、欢乐属于精神动机,因购物和事务的旅游属于经济动机。这种分类之所以广为认可就在于其非常通俗。如果旅游动机在生活世界里难以解释,就很难说是旅游动机(个体性反社会逻辑除外)。田中喜一的观点也让我们感觉到,这个分类确实比讨论需要是什么具体些,但也有相互交融难以拆分的地方,比如身体的动机就与生理有交叉,精神动机与实现自我有关联。

美国学者罗伯特·麦金托什也将旅游动机分成四类,它们分别是身体健康、文化、交际及地位声望。与田中喜一的观点相比,两种分类有着3/4比例的相同之处,但麦金托什将旅游的社会属性(地位与声望)凸显了出来,而田中喜一侧重了旅游的经济属性。可以认为,旅游创造了居民在异地才有的新社会属性,或在目的地强化在居住地已有的社会属性,更符合现代社会人们的旅游动机,而购物和商用目的更适合于经济处于高速发展时期的居民心理。两种划分都有其适用的情形,我们这个社会正处于各地(国)发展水平参差不齐的时代。

七、旅游需求

按照一般经济学的观点,旅游需求是指在一定时期内旅游者以某种价格购买旅游产品的数量(实际为旅游产品需求量)。这个观点有多点值得我们讨论:第一,这是传统的观点,现代一定发生了某些变化,但我们不知道依据什么才能知道现代需求,也只能将就着用传统需求套路;第二,传统需求有多种物质种类需求,而旅游是精神层面的需求,精神层面的需求能否可数,需求单位是什么?是人次数还是人次·公里·天数,还真得琢磨一番;第三,社会总体需求和个人需求或是某个目的地被需求的量是不一样的需求概念,迄今为止我们都是在探讨个人性需求的情境;第四,当代十分困惑到底需求什么,基本需求解决后,人类确实面临着不知道需求什么或是需求极端容易改变,因此也就会出现创造需求和稳定需求的概念。也即,套用概念有遗憾,创建新体系有困难,过时和情境难辨困扰着旅游需求研究。

站在居民个人立场上并以旅游地理学观点考虑,旅游需求即为出行决定、目的地选择及前往所付出的努力,这种努力逻辑上等同于目的地的提供。具体而言,旅游需求主要是指选择旅游资源和选择旅游目的地的结果。如此定义旅游需求与旅游决策十分相近,可以认为旅游决策是思维过程,旅游需求是行为过程和针对结果对象,思维在前而行为在后,旅游决策是旅游需求的一部分及对众多旅游机会进行选择的过程。分别比较旅游需求与旅游需要、旅游动机和旅游决策,会得出不同的特征要点。

上述个人立场的旅游需求针对的是一次旅游,故而以本质的视角给出定义;倘若以多次旅游为前提假设,则可以认为是指一定时间内外出频次及目的地分布,因而旅游需求不仅是一个数量而且是一个空间分布。

旅游需求的研究对单个目的地的自我建设和多个目的地的布局建设有直接的启发意义,居住地系统需求怎样的旅游产品,需求结构为怎样,这些产品该摆在什么空间位置上,什么时间提供为最好,这些都是旅游地理学应予关注的重点。

八、旅游目的地选择

(一)旅游动机的激发

旅游动机激发是指让动机活化的诱导因素,其相当于施加一个外力于可以移动的静止物体上使其克服静摩擦力而沿着意愿方向移动。可以从生活、工作和目的地三方面进行考虑,也有学者将之概括为推拉机制。奖励(福利)旅游、事务旅游、放长假、会展旅游,为家庭成员生日或学习、工作取得成绩需要庆祝,以及旅游地季节性风景或目的地有节庆活动等,都可以诱发居民的旅游动机。

上述观点提示我们,一个地方要搞好旅游建设,需要研究社会系统,休假制度、亲情结构、工作压力、聚落环境等前旅游环节。旅游内涵深不见底,前瞻后顾式的再审视旅游并有新认识可以保证进取中不至于走得过远而失控。也正因为此,当今提倡转变观念和整合资源,当然也有能走多远就走多远的观点。

(二)目的地选择影响因素

旅游动机通过决策而转换为行动便是个人的旅游需求(动词性),需求什么和需求多少也是旅游需求的内容(名词性)。对于个人来说,一次旅游需求主要表现在目的地选择上,多次旅游需求则可以表达为(国民)旅游休闲计划(居民终身旅游价值)。

1.距离消费

距离消费是本书作者独创的概念,直白的意思就是旅游者理想中想走多远。旅游者行为最初是以消费特征归类的,虽然我们也可以将之归为文化行为,但这样不容易继续分析,因为关于文化的讨论经常是没有头绪,人们各执己见,研究因不能继续深入而让初衷得不到落实。

经济与文化都不是旅游地理独有的概念,空间及时间可谓旅游地理学的重点,想去多远旅游和想去旅游多长时间,可能只有旅游地理学才会关注这些问题。与日常生活中的消费活动相比,作为消费行为的旅游者活动有一个突出的特点,那就是距离消费,也即,要想得到旅游的快乐,首先要投入时间、金钱和体力来克服距离,只有在克服距离之后才能开始品尝旅游快乐。当然,旅途中的车窗观光和与同行者的愉悦交谈等还不构成旅游的主要乐趣所在。在日常生活中,虽然我们也会通过乘车或步行去消费,但由于空间移动距离较短,人们一般不把这样的工夫算作成本,比如人们为了购得一件高品质物品,整日甚至是多日对多个店铺进行考察。

正是存在着距离消费这种额外且需要事先考虑的成本,居民是否决定外出旅游在很大程度上取决于旅游吸引物的级别,高知名度的旅游地拥有很强的聚集客人的能力。在旅游发展初期及现在,由于多数人们在金钱、时间和体力三方面都不算作十分富有,距离成本和目的地魅力之比值还是控制旅游者行为的主要因素。随着时代的进展,一部分居民会有“无景点旅游”的欲望,仅凭心情有人希望走得远一些,有人愿意在离家不远的地方转悠,此时意愿中的距离消费有可能不是成本而变成获得愉悦的手段和工具。

2.互补性与替代性

互补性与替代性是居民选择旅游目的地的两大判断依据。互补性是指旅游地与客源地在主要属性上具有可以耦合的关系,城乡、山海、冷热(居住地的冬季与乡村温泉)等,都是生活中具有耦合关系的词组,加上新成立的逻辑(比如目的地的冰雪资源与温泉组合),互补性确实可以启发我们选择目的地。

替代性是指具有同质性功能目的地之间有竞争关系,一个目的地可能替代了另一个目的地对客源地而言的吸引力。目前,许多城市近郊挖掘出了动力温泉,这些新兴温泉部分替代了城市居民对远郊历史性温泉地的需求,但由于新兴温泉地缺少历史积累和空间距离感,那种替代只能保持在部分水平上,文化旅游者和传统旅游者还是要选择位于远郊的历史温泉地。

发展中的事物一方面会让传统遭遇冷落,但也存在将传统包容进来而创新的另一面,专题旅游使得同质旅游地拥有了联合服务于客源地的可能。

3.个人初始原风景

初始原风景是指一个人自小到成人过程中居住环境给予的总体印象,这种印象影响着人们后来对旅游目的地选择。一般而言,农村出生并长大的居民愿意去城市旅游,喜欢到农村找回自信;而生长在城市的居民喜欢去农村体验大自然风景,也喜欢到另外的城市去体验与居住城市不一样的文化。

也即,从个人初始原风景角度看居民的目的地选择,互补性经常是人们用来解释行为的依据。人们愿意选择与居住环境互补的地区作为旅游对象,发源于黄河流域的中华民族,具有黄土色背景温湿气候下的初始风景,趋于选择绿色、海岸、热带、寒冷、草原等景观的旅游价值取向,而大西洋西风温泉带内的欧洲居民,则向往着高山、苍凉和贫瘠景观。专题性也是人们选择目的地的一种倾向,由于互补性和专题性是两种完全相反的选择,要确定目的地还需借助同伴者和个人具体情形等条件来做进一步的判断,比如在生活中很是开朗、善言的人,往往会选择静默的大自然之旅,而与人结伴而游的农村成长者喜欢选择具有挑战自然意义的旅游目的地。无论是怎样出身的居民,一般都不会排斥文化性旅游目的地。

(三)旅游活动层次

旅游需求是通过旅游(者)活动来实现的,北京大学已故教授陈传康早在1986年就将旅游活动分为三个层次:游览观光(基础层次)、娱乐购物(提高层次)和专门层次,专门层次包括休疗养、会议、宗教朝拜、考察调查、商业活动等。陈传康教授的思路很符合马斯洛的五层次说,在推崇本质的主流学术领域中,易变精神十分可贵。

基本层次发生在旅游的初级阶段,也是旅游需求的核心内容,其表明旅游的初始本质是对见识的追求。作为娱乐与购物的提高层次则具有克服居住地限制的意味,节俭、勤奋、守规矩是人类定居下来所遵从的选择,人在旅途首先就要反这样的约束。专业层次则是经过反约束层面而进入到了发展层面,是超越居住地限制的一种积极发展,其并不与居住地的制约相抵触。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。