正如我们前面在分析合作性博弈问题时所谈到的那样,实践中,尽管合作常常可以为双方带来利益;但是,现实生活中要形成这种能带来双方利益的合作因素却并非一件易事。合作的目的在于通过稀缺资源的互补来实现群体的收益增加与个体自身效用的最大化,但是行为主体对自身效用最大化的自利追求极易导致个体产生机会主义动机[35]。可见,自利因素虽是形成合作的重要原因,但也极易造成合作中的机会主义倾向及合作失败。由于合作利益的达成是建立在双方分担成本或风险的基础上的,因此,如果一方在对方已经付出相应的成本或努力的情况下,或者是利用对方放弃个体策略的机会来实现本来难以实现的个体目标,那么极易使已采取合作行动的个体陷入比不合作更差的境地,最终降低整体收益并破坏基于回报的互利互补机制。

现代经济学常用如下三种情形来描述合作困境:囚徒困境、搭便车、公用地悲剧。三种模型虽在观念视角与侧重点方面有所区别,但共性之处也比较明显:首先它们都强调一个共同的结论,即集体行动存在困境,因此人类对公共事务的管理并非轻而易举;其次它们共享的逻辑结构均是囚徒博弈[36]。尽管如此,三种模型之间的区别也是照样存在的。“囚徒博弈”描述的是一次博弈所导致的个人理性与集体理性之间的矛盾;“搭便车”阐述的是在N人存在的前提下,反复博弈所导致的集体非合作性的结局;哈丁的“公用地悲剧”也是反复博弈,也会导致自己与集体的利益受损,只是其更侧重个体理性导致集体非理性这一结论。还值得一提的是,在两个博弈者的范围内观察合作或不合作,有时合作的收益会大于非合作的收益,因此不合作其实就是效率的损失。不过,任何经济活动都有可能产生外部性,所以当我们需要对合作问题作出规范意义上的判断时,还必须对合作的“外部性”问题作出应有的分析。从合作收益的外部性影响上看,有些合作不但对合作双方有利,而且对整个社会性的福利增加有利;相反,有些合作仅对合作双方有利,而对整个社会福利的提升却会造成损害[37]。后一种形式的合作因难以形成而无关紧要,但如果前一种形式的合作不能形成显然是一种效率的损失和社会整体福利受损的表现[38];因此我们对前一种形式的合作应积极引导和大力促进。

一、协作型博弈及其分析

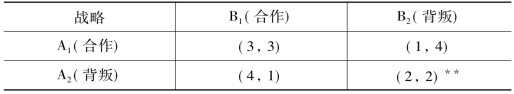

在非合作性的博弈中,协作型博弈属于一种比较典型的博弈形式。在这种状态下,政府的利益表现或行动者主导战略的结果,最终会导致一个纳什均衡,但这个纳什均衡却并非帕累托最优境界。协作型的非合作博弈模型可以用表4-3来表述。

表4-3 协作型博弈

在协作型博弈中,如果地方政府A与地方政府B都采取合作的战略,那么两个政府的收益均是3,这个收益对双方来说均是次优的;因为此时如果有一方采取背叛战略的话,那么其收益便会从合作状态的次优变成最优4。由此可见,在协作型博弈模式中,当不能确定竞争对手采取何种战略的时候,理性的决策者往往认为只有背叛才能给自己带来最大的收益。不过,令人遗憾的是,实践中当每个博弈者均采取自认为是理性的背叛战略时,于整体而言,即会导致一种非理想的A2 B2(2,2)的战略均衡后果。显然,在协作型博弈中,两个博弈者博弈的结果也会引发一种战略上的均衡结果,只是这种结果不像我们提到的保证型与协调型博弈那样对双方来说是最优或者次优的;相反,它属于比较典型的最劣或是帕累托无效。

在博弈论的分析中,我们相当熟悉的囚徒困境模式,其实也是一种相当典型的协作型博弈形式。在这里,由于两个犯人被分别关押在两个牢房中,因此这两个犯人的选择常常会陷入两难[39]。显然,囚徒困境博弈模式的存在是隐含地假定每个犯人所了解的信息都是不完备的,每个人都不可能清晰地了解对方的博弈动机。借用囚徒困境模式,也许能把表4-3中的博弈性情形分析得更透彻:博弈过程中,对地方政府B来说它的收益排序为:B2 A1>A1 B1>A2 B2>B1 A2,而对地方政府A来说它的收益排序为:A2 B1>A1 B1>A2 B2>A1 B2,因此,博弈双方的最优理性战略都为背叛,只是这个时候的均衡结果并非最优和次优的[40]。既然每个独立个体的战略决策都导致一种并非帕累托最优的均衡结果,那么囚徒困境博弈客观上便反映出一个具体运行过程中的个体理性与集体理性的反论问题[41]。其实,也正是由于存在这样一个反论问题,所以我们不难看出造成非合作式的囚徒困境博弈的主要原因在于个体不能正确地处理自身利益与整体社会利益的关系;或者说,在这种博弈状态下,个体利益与整个社会的利益之间存在一个张力。在保证型与协调型博弈中,个体利益与集体利益一般是一致的,个体在关注公共利益和自身利益的同时,也自动地实现了整个社会利益的提升。在协作型博弈中,尽管也存在一种公共利益[42],但理性个体的逐利行为[43]却常常导致公共利益受损或者使其不能得到充足的供应。由此可见,在保证型与协调型博弈中,社会整体利益的实现不会像在囚徒困境模型中那么困难;或者说,在保证型博弈与协调型博弈中,个体的理性行动在一定的条件下可以自动实现社会的整体利益,而在囚徒困境博弈中,社会整体利益也有可能实现,但其实现并非是自动的。

尽管在囚徒困境博弈中各方一般都会采取以背叛为主导的战略,但这并不意味着囚徒困境模型下的合作障碍是不可能克服的。这一点也恰似斯耐德尔指出的那样:因为在囚徒困境模式中博弈双方的战略决策处于相互依赖的状态,每个个体的收益或损失都要受对手决策的影响,所以在囚徒困境模式中照样存在合作的空间与可能性。当然,为达到这一目标,如何使个体理性与集体理性统一起来便具有十分重要的意义。又由于囚徒困境博弈中存在个体理性行动与集体理性需求内在背离的刚性,因此,为了实现最大化的公共利益,必要的时候就需要一种有约束力的机构迫使个体的理性行动接近集体理性的需求。这样,具有惩罚、制裁性质的约束力量就成了克服囚徒困境下的非合作行为难题的关键[44]。事实也的确如此,在目前的国内社会生活中,“囚徒困境”现象在资源的开发利用、地方市场分割、地方保护主义、重复建设等方面表现得相当明显。为有效地解决这些问题,建立起一种有效的协作与约束机制,无疑有相当的必要性与现实意义。

二、劝说型博弈及其分析

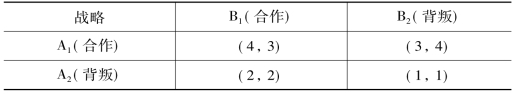

在我们前面分析的保证型博弈、协调型博弈与协作型博弈三种博弈模式中,博弈的顺利进行均需面对一个共同的假设:博弈双方的实力对等。然而现实中,无论是合作博弈还是非合作博弈,常常是在实力不对等的状况下进行的[45]。鉴于此,我们在这里还需引入第四种博弈模式:劝说型博弈[46]。从总体上看,劝说型博弈是一种典型的不对称博弈[47],其主要特征就是非对称性——盟主比其他各方拥有更大的强制权力,也握有更多的关于自身实施强制行为潜力的信息;而权力与信息的不对称又引起了对声望、恫吓的投资以及其他一些相关行为。劝说型博弈可以用表4-4来表述。

表4-4 劝说型博弈

在劝说型博弈中,合作的收益对其中一方来说是小的甚至是不利的,而对另一方来说则是大的。在表4-4中,地方政府A的主导战略是合作,在明知地方政府A采取合作战略后,地方政府B便可以通过背叛来获得它的最优结果并得到收益4;不过此种情况下,A的收益便会因B的背叛战略而相应地变为3。考虑到博弈双方的战略存在相互依赖的局面,因此当A明知B使用背叛战略后,A也会随之采取背叛战略;如此一来,对B来说,它的收益就只能在2和1之间选择;显然B是相当不希望这种情况发生的。由此可见,对B来说,它的理想收益点的次序应是A1 B1。当然,如果它采取背叛战略也可以获得一时的最大利益4,但是随着A采取相应的背叛战略,B有可能只能获得最差的收益;显然对B来说,与其采取背叛战略获得一时的最大利益而损害长远利益,不如采取合作战略以取得次优的收益。相比较而言,对A来说,其理想的战略与收益点也应是A1 B1。既然如此,A与B的主导战略就只能都是合作。对A、B两个地方政府而言,尽管A1 B1能构成它们在纳什战略上的均衡,但这种状态下的收益对博弈中的双方来说是不对等的。另外,此种状态下,对社会的整体利益来说,纳什均衡的结果可能是公共问题的有效治理,但也可能适得其反。

通过上面的分析不难发现,在劝说型博弈中要解决的一个关键性问题是:为什么地方政府A可以使地方政府B不得不采取A1 B1的战略选择,或者说为什么B必须采取合作战略而不是背叛战略[48]?事实上,A为了使B采取与其合作的战略必须具备两个最基本的条件:一是A在使B与其合作的情况下必须要能确保B的收益至少不低于A采取不合作战略时B(无论是合作还是不合作战略)所能获得的收益;二是在双方均合作的情况下,A的收益至少要大于B的收益。显然,A换取B的合作,一定程度上是以承担对B的利益的补偿为代价的。当然,从另一个角度上分析,A从自身最大化利益的方面出发来维持这种合作关系,从中获取的收益必然会是最大化利益。尽管如此,但由于这种合作关系并非产生在双方实力对称的基础上,它们在可能的情况下总会受到非强势政府不合作或是背叛行为的困扰。因此从总体上看,这样的合作是相当不稳定和脆弱的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。