茶会是从烧水开始,又以准备炉火在先。这个行事在茶道中叫[炭点前]。

现在茶事中的[炭点前]是由茶主及来客围在炉的周围共同进行的。其状使人想像起史前的篝火仪式,又象古代雅典运动会前的点燃圣火。在人们屏住呼吸、充满期待及神秘感的一刻间,可以说点燃的是人之初的纯真本性。

在书院茶盛行的室町时代,一直到村田珠光在茶室开设地炉为止,不论春夏秋冬,茶汤都是使用风炉。饮茶前烧水以及之后的点茶过程都是在会所的聚客大广间的偏室或廊下进行,将茶准备好后再端运到聚会饮茶的房间。

充满火和炭灰的风炉是登不上大雅之堂的。

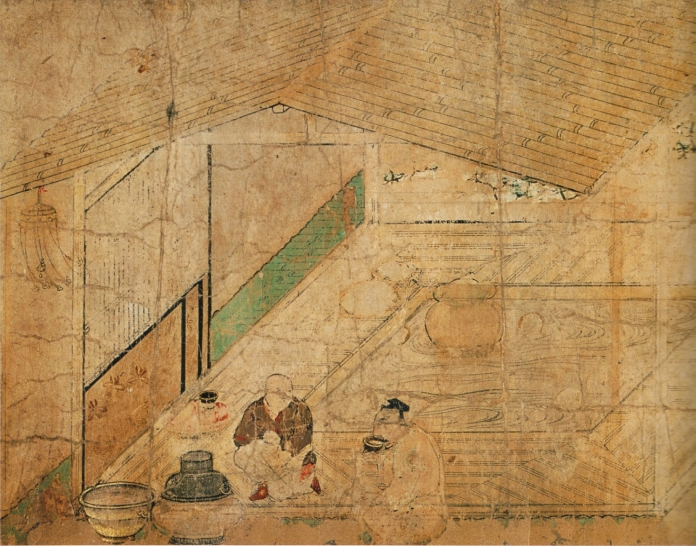

描写室町时代书院聚乐场面的绘卷。可以从中看到饮茶及茶具被安置在偏室的一角。

村田珠光开辟了四个半榻榻米的茶室后,逐将茶室中心部位的榻榻米切开,设置上地炉,最先开启了炉具进入茶室的先河,也从此改变了以往茶事的作法及格局,使炉成为茶席中心。由于这样的格局使茶人得以在客人面前点茶,从而增加了主客间的交流,提高了主客的亲密度,为直接传达草庵茶精神打下了决定性的基础。

后来由武野绍鸥及千利休将当时不规范的地炉尺寸统一规格化为一尺四寸见方,还将地炉配置上可以装卸的炉坛及炉缘,这样便划时代的完善了地炉的使用及装饰功能。

尽管炉、釜已经登堂入室,但在初期,风炉的炭火准备及点燃还是在茶室外进行,地炉则是在客人到来之前就要准备好炭火。这样使得这个环节与客人毫无关系。

到了桃山时代,千利休在长期的体验中感到,炉炭的准备及点燃并不是一个没有涵义的低端环节。在准备炭火的过程中,茶人可以得到茶事前的心理准备。如果再能够主客与共来点燃这一期一会的圣火,那么没有比这更神圣的茶事开场典礼了。

为此,千利休考案出在茶室内炭火的准备及点火、焚香的作法及礼仪,自此开启了茶道的完整篇章。

在茶室外煮水及保持炭火用的地炉 [室町时代]

近代日本山村农家使用的围炉 [白川乡]

茶道的炉具有风炉和地炉两种。由于季节的关系,11月到4月之间的寒冷季节使用地炉,茶事的烧水及室内取暖兼用。5月到10月之间的炎热季节使用相对小型且可以移动的风炉。

[1]风炉

风炉因其具有可以移动的特性,在各种室内外的茶事中被广为使用。依茶室的室礼,在茶室使用时必须在风炉及榻榻米之间铺上木板。

根据不同的素材,可以将风炉分为以下几种样式:

1/土风炉。属于[真]格。最早是村田珠光根据民间的炉灶考案而成。

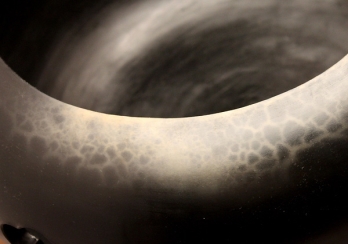

顾名思义,土风炉的材料是泥土或陶土,成型后再用低温素烧。在素烧成型的风炉表面再涂上黑漆,加以打磨,之后再进行第二次烧成。经过这样的工艺处理,土风炉表面会出现黑色的晕纹。因晕纹的形状不定,边缘虚幻,类似积云或花卉,所以被称为[云华],成为不可思议、自然天成的肌表装饰。

由于土风炉所具有的不同造型特征,又被分成眉风炉、道安风炉、面取风炉、红钵等种类。

土风炉

土风炉表面的[云华]晕纹

2/唐铜风炉。属于[行]格。

唐铜风炉的造型依样式被分为鬼面风炉、琉球风炉、朝鲜风炉。唐铜风炉内的开口较小,所以不使用支撑釜的支架,而是直接将釜担放在炉口沿上。

唐铜风炉通常也叫切挂风炉。

唐铜风炉

鬼面风炉

唐铜朝鲜风炉

3/铁风炉。属于[草]格。

铁风炉是以生铁制成。造型多种多样。

除以上种类外,还有用木板制的板风炉及用陶瓷制的风炉。

因各种风炉的材质、风格、装饰不同,也就产生了对下面铺设的木板的不同要求。属于[真]格的土风炉要求配置具有粗犷肌理感的木板。属于[行]格的唐铜风炉要配置工整端庄的漆器木板。属于[草]格的铁风炉一般配置具有厚重感,形状自然古朴的原色木板。

风炉与台板的配合演出,决定了茶席点前的风范。其他茶道具都要相应的在风格及格式上相协调。

在夏季的茶席上,风炉被安置在距离客人最远处,但其存在感却是压倒群芳。

木制风炉

陶瓷风炉

唐铜风炉下铺设的漆器木板

铁风炉下铺设的古朴风格的木板

[2]地炉

在日本茶道中,将置于茶室中心地面的方形坑状的点火烧水装置叫炉。在铺设着榻榻米的和室地面造炉被称为炉切(Rokiri)。为了便于与风炉区别,以及能够更形象化的理解,这里我们且称之为地炉。

最初将烧水的炉置入铺设有榻榻米地面的茶室并不是一件简单的事。除观念上的阻碍外,技术上也存在一定的难题。其中最基本的就是防火、防尘的问题。为此,才产生了相应的材料、特殊的造法及严格的使用方法。

地炉由以下几个部分组成:

1/炉坛

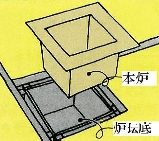

由草、木、土、纸等材料建造的和风茶室中,地炉的设置必须安全有效、实用美观。地炉的设置方式是将茶室中间部位的榻榻米割掉一个边长为42cm的方块,在地面下挖出一个深42cm、底边长为29cm的空间。在这个空间里装上等大的箱型炉坛。

标准炉坛的炉壁是用京都的稻荷山黄土混进大麻皮纤维做成,厚二寸二分五厘。这种传统材料具有良好的防火性能,经现代的消防基准测试,当内部烧炭达到700度时,炉壁外表只有38度左右。通常将这种用泥土制作的炉坛叫本炉坛。将炉坛放在茶室地面切开的方坑里,上面放上炉缘,中间放入灰,架上五德,这样才可以放置釜。

本炉坛皆手工制作,所以价格高。泥土分量重、易损落,需要在每年开炉前重新涂装。

除泥土制的本炉坛外,还有用铜制的炉坛。加工容易,价格比较低,重量轻,好搬运。但缺点是容易生锈。

还有铁制的炉坛。缺点是生锈后会影响灰的质量。

此外还有陶炉坛及石炉坛。

四个半畳茶室中地炉的部位

本炉坛

电炉坛

耐火铜炉坛

炉坛的装置

一般将铜制、铁制、陶制炉坛作为本炉坛的代用品。最近还出现了在金属材料上涂耐热材料的炉坛。随着时代及工艺的进化,市场的需求,茶道具在材质及性能上也逐渐得到完善。

2/炉缘(Robuchi)

地炉的结构使炭火深藏在几乎使人看不到的底部,只有上部的四周边沿规范着它的存在,地炉的边缘称作[炉缘]。

炉缘的原点是古代民家使用的围炉边缘。现在散存于日本各地山村的民家古屋中还沿用、着自古遗留下来的地炉及相应的配套设施。其中地炉、炉缘、钓壶的组合可以说是古代家居的中心部位,炉缘往往兼用餐桌,所以设计得很宽,边长也根据房间的大小而不等。日常的家庭生活是围绕在炉缘周边进行的,取暖、喝茶、聚餐、谈天。为此,地炉往往设置在最大的房间里,以木板地面为多。 条件富裕、居间宽敞的家庭则会在相邻的房间铺设上榻榻米,用来招待客人。

无疑,民居中的炉缘被升华为茶室的炉缘,其目的之一也是为了使人感觉到家的温馨。

在茶事中,茶道具主要置放在榻榻米上,不同形式的茶事还有将道具放置在专用的台子、棚架上。所以,窄小的茶室中地炉的炉缘标准尺寸只是边长一尺四寸、宽3.5cm、高二寸二分的一个方形木框,已经不具备民家的实用功能。通常用栗、松、柿、梅、樱等木材制作。

根据茶室的大小,炉缘的风格也相应随之变化。四个半榻榻米以上的茶室使用涂漆描金工艺的具有豪华感的炉缘,以其材料感及装饰感所产生的张力来迎合相对宽阔的空间。小型茶室通常使用原木风格或单色炉缘,以简素来凝聚茶室空间的视觉效果。

炉缘以其具有的特殊地位及其材质、工艺等的表现力,在茶室中扮演着重要角色。在仅有的3.5cm宽的空间里也呼应着春花秋水、夏丽冬雪。茶事的主题尽显其中。

在日本的和风建筑中,与[缘]相关的部位很多。

传统的木制和风建筑在结构的设计上往往要将房屋较地面垫高一定的距离,以便于通风,防湿防腐。为了解决房间与周围的外部地面产生的高低差,在房间与庭院相连接的外侧设置一个木制外缘,可以作为窗口连接庭院的台阶,也可以作为房间周边的走廊,还可以当成屋外的坐位。这个房屋与周边环境之间的外缘叫缘侧(Engawa)。

和室内的榻榻米周边是用各种材质的纺织物将用稻藁编制的边缘包扎起来,叫缘框。在古代,缘框中的图案多为所有者的家纹,践踏家纹就等于践踏祖宗。根据所有者的身份,对缘框的宽窄、材质、色彩等方面都有明确的限制。

茶室中的榻榻米边缘也是茶事的作法、区限、室礼的规范基准,不论主客,绝对不能踩踏。

炉缘则是火与人之间的缘。

在现实中具有结构意义上[隔]的功能,被定性为边缘的[缘]。在东方文化中还有以[缘]来体现[和]的含义,如缘分。这是很有趣的以同一文字体现截然相反的意义的范例。

在茶的世界,一个[缘]字,既包含了[隔]的功能,也具有[和]的作用,有时甚至无法将它们分开。[隔和]在这里成为一个不可分离体。人们在顺应、依存着这个现实的矛盾体的同时,追求、创造着天、地、人之间的缘。

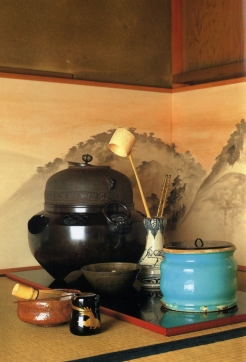

茶室的地炉以漆木工艺制作的炉缘

古民家的地炉、吊壶及具有实用性的炉缘

和风建筑的缘侧

[3]五德(Kodoku)

相信任何人看到炉中支撑在釜下三个爪的铁支架都会自然的产生出这样的疑问:它为什么叫五德?这是习惯于以象形性的汉字来思考的人才会提出的有趣的问题。

每一种茶道具作为有效的使用器物都具有各自的独特功能,且互相不可代替。但因茶道又是具有宗教、文化、艺术性质的行为,在器物的使用过程中也必然会注入超出实用范围的各种价值观念。这点也反映在器物的名称上。

五德这个名称的来由是很值得品味的。其一说是产生于器物的发音。

在日本的汉字中有相当于中文[灶]字的古体字[竈],发音为Kodo。

在实际生活中,除固定的灶外,日本古代的住民根据实际需要还创造出可以移动的灶,也就是后来的炉。其原形据说是中国古代的鼎。

日语中还有一个相关的词[竈子],发音为Kudoko。其中[子]的发音为Ko,顾名思义,竈子就是竈的子的意思,由竈产生。在造型上竈子只取竈的腰下部,三个足在下,圆在上,这样上面可以换置盛水器具,下面三个足之间用来堆炭生火。是至今为止还在使用的器物。

安土桃山时代,随着茶道的兴起,开始在室内使用小型的茶炉及风炉,竈子便被用作在风炉中支撑釜或铁瓶的道具。

炉的原形[鼎],取腰下部为竈子

五德

现在生活中使用的竈子

但在使用中人们发现,上面有圆环的竈子造型并不利于向炉内追加放炭,逐将竈子翻转过来,足朝上,圆环在下。这样既增加了稳定性,也改善了易于加炭的使用功能。

也正因为将方向翻转,其名字也由原本竈子的发音Kudoko翻转成kodoku。虽然只做了微妙的变化,但转换后的发音正好与儒教的[仁、义、礼、智、信]五德(Gotoku)的日语发音相同,所以就将五德作为其名字。

一个偶然的阴阳翻转,使一个满身灰土、地位低下、锈痕斑斑的支架顿显优雅万千!茶道的深奥,由此可见一斑。

[4]灰

在茶事中,灰的舞台从位置的角度看是在釜、五德、甚至炭的下面,又被炉围在中间,精彩尽被剥夺。无论在自然中,还是在色谱里,灰色都是最没有光彩、没有特点、没有个性的色。也正因为寻常至极,茶道中往往从灰的准备及作法上判断一个茶人对茶以及通过茶对客人是否入心。因为在常人不经意的地方也能够作到一丝不苟才真正称得上是达人。

在古代,每当遇到水灾和火灾,茶人都是首先将灰搬运出去。好似如今的公司经营者,遇到灾难都首先将客户的通信名谱搬运出去一样。可见灰对茶人的重要。

为什么灰这样珍重呢?虽然灰只是最基本的材料,但却是直接影响到茶事中的[汤相、火相]的要素。而且,好的灰并不是花钱就可以求得到,所以茶人都对之非常珍惜,甚至将灰保存在木制的箱柜里。将灰保养好、使用好,自古是合格的茶人的理想标准。

在茶事中,风炉和地炉所用的灰有微妙的区别。风炉用灰细腻,松软,称为棉纱灰。地炉用的灰相对粗糙,称为霰灰、粒灰。按照茶道的室礼,需要在炉中将灰做成一定的形状。在作好的灰形上要画出八卦中代表水的巴纹,以求得与火结成阴阳。

用泥土制作的炉中,木炭与火是主役,上面由铁制的五德撑载着装满水的铁釜,通过金、木、水、火、土五行的相生相剋,将人们带到和静清寂的禅茶世界。

禅茶一味的升华,是物质带动精神所达到的自然超脱。

在风炉中整理灰型也是一个不简单的作业

风炉中的灰型中间作成水字,上面露出五德三脚

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。