(一)黑嘴鸥种群保护中存在的问题

1.栖息地的破坏及生境的破碎化

黑嘴鸥是一种滨海滩涂栖息的鸟类,其食物的取得和繁殖生境选择及种群增长完全依赖于滨海滩涂的供给条件。近年来,由于海域和滩涂开发活动加剧,在很大程度上不利于黑嘴鸥种群的发展,存在的问题主要体现在以下几个方面。

(1)繁殖地的影响因素与破坏程度

从对黑嘴鸥繁殖地的调查情况看,存在的主要问题和潜在威胁有油田开采、土地开发、海产养殖和人为干扰等因素。

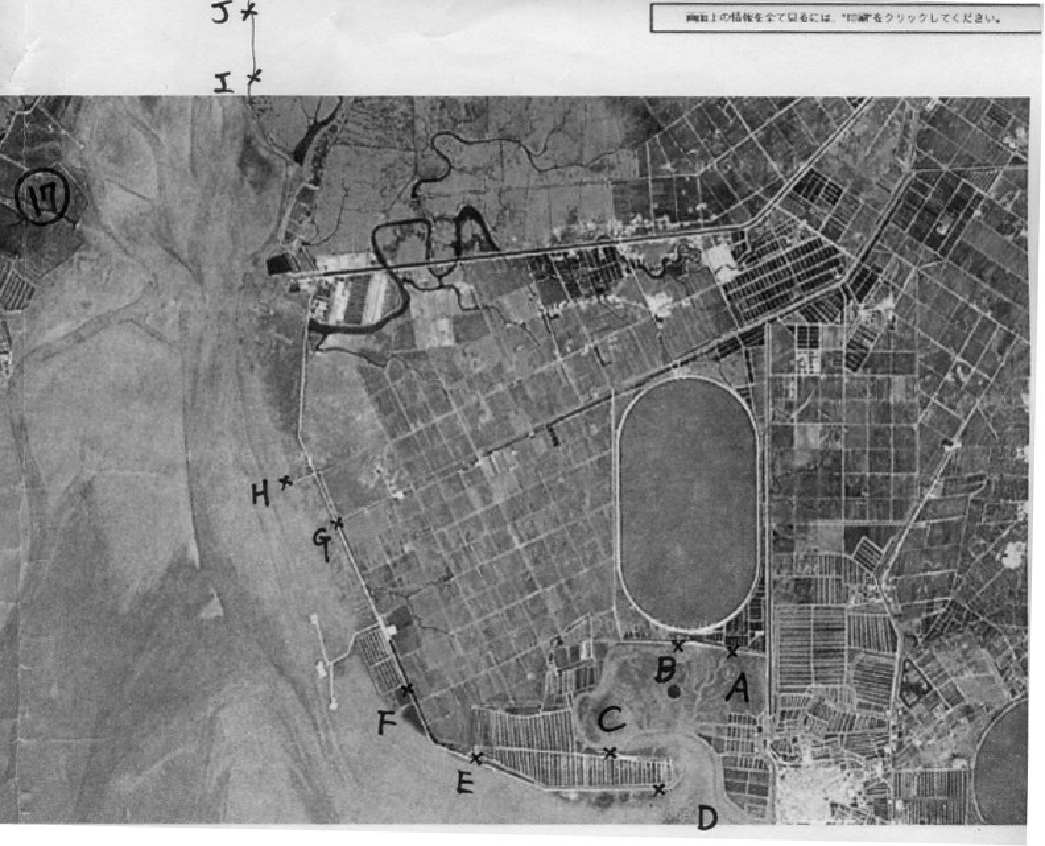

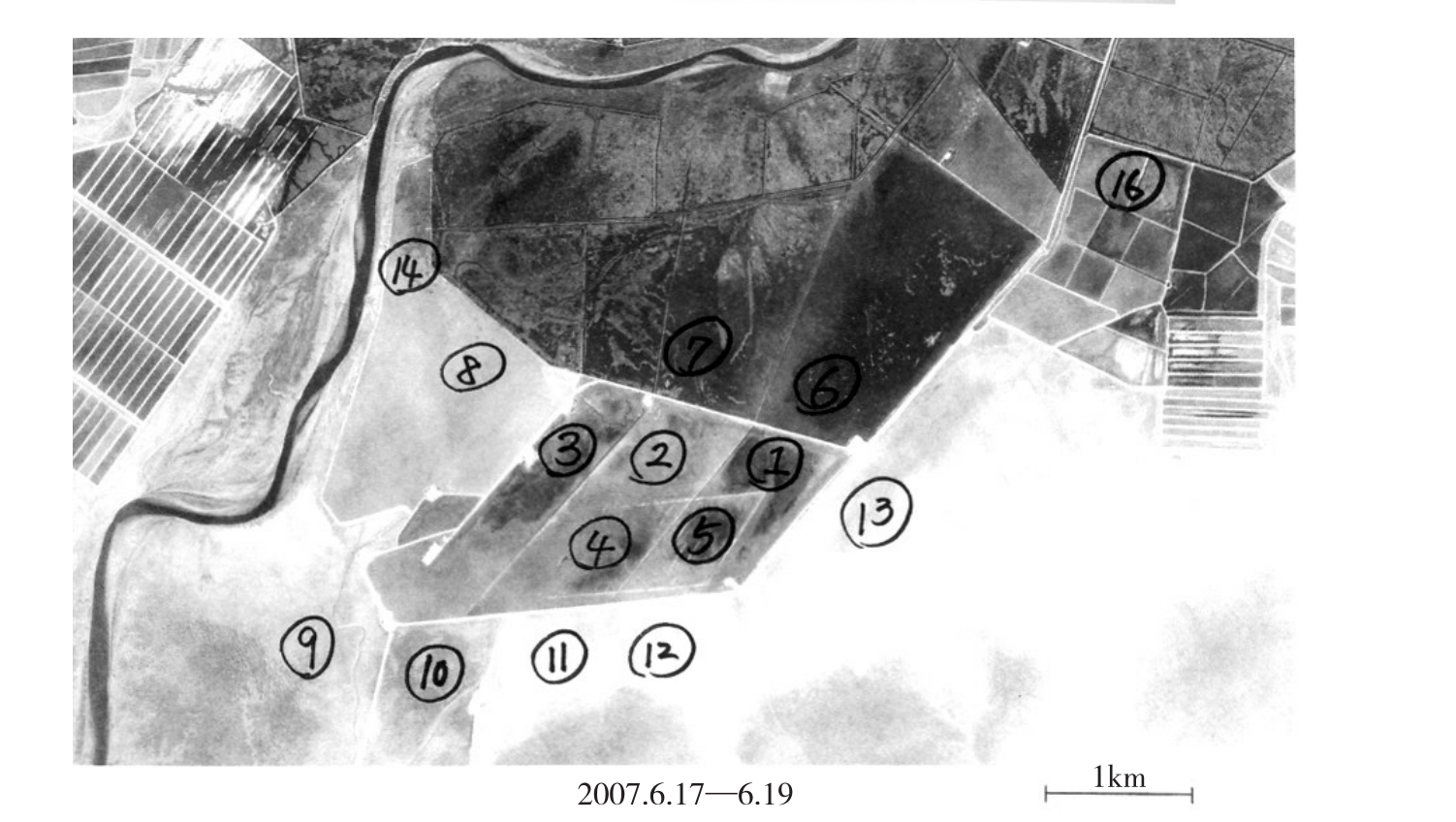

辽宁双台河口国家级自然保护区:该区是目前世界上黑嘴鸥种群的最大面积繁殖地,栖息有黑嘴鸥6000多只,但由于油田开采和农业开发等活动,对黑嘴鸥繁殖地影响较大。1988—1997年进行了辽河三角洲开发活动,所围垦的100平方千米滩涂,占用了保护区东部的黑嘴鸥繁殖地13.3平方千米,并间接造成近6.67平方千米的黑嘴鸥繁殖地生境变化,不利于黑嘴鸥的繁殖。1994年初开始的油田浅海开发活动,在保护区的东部又占用黑嘴鸥取食地0.2平方千米,影响到已筑成的黑嘴鸥人工繁殖岛的使用。西部小河滩涂的油田开发影响到黑嘴鸥繁殖、取食区域近6.67平方千米,使黑嘴鸥栖息繁殖区域逐步破碎化,造成小种群繁殖,不利于天敌的防御(图16)。

山东黄河三角洲国家级自然保护区:该区域自1991年7月发现有黑嘴鸥繁殖分布以来,其种群的保护得到了有关组织和保护区的关注,黑嘴鸥在该区域的繁殖主要分布于一千二管理区域及其外围的刁河口滩涂、大汶流管理区和黄河口滩涂区域(1991年)。在1996年5月的调查中,在整个一千二管理区域及其刁河口滩涂,未见到一只黑嘴鸥,其原因是由于黄河改道(至黄河口),海蚀造成柽柳、碱蓬等植被全部死亡,整个滩涂呈现白色(盐碱色)且食物缺乏,不适宜黑嘴鸥栖息。在大汶流管理区的滩涂上找到了黑嘴鸥的繁殖地,统计到繁殖地黑嘴鸥200余只,巢40余个,但大部分的卵已被人捡走,滩涂区域的人为活动频繁,对黑嘴鸥的繁殖影响较大。

江苏盐城国家级自然保护区:该区域是世界上最早发现有黑嘴鸥繁殖分布的地区,它处于暖温带向北亚热带过渡的地区,受海洋性气候和大陆性气候的双重影响,气候温和,这一区域既是黑嘴鸥繁殖地,又是越冬地。据记录,该区域分布有繁殖的黑嘴鸥1000余只(1996年、1997年),越冬的黑嘴鸥1000余只,其繁殖分布主要在区内的射阳盐场及射阳河口滩涂,保护区的核心区范围内有碱蓬—大米草滩涂和竹川东闸等地。在盐城保护区使黑嘴鸥致危的因素为繁殖地滩涂的围垦和开发,繁殖区域逐渐缩小,黑嘴鸥不得不放弃原有适宜的繁殖地;渔民的活动对黑嘴鸥繁殖的干扰较大,而捡食鸟卵也造成黑嘴鸥繁殖成功率降低;更为严重的是在繁殖季节,恶劣天气的影响,如台风、大潮汛和长时间降雨,使得本来就十分脆弱的繁殖环境变得更为恶劣。

南小河南部:辽宁双台河口国家级自然保护区西部地域(上图为东部地域)

(2003年8月11日摄影)

图16双台河口国家级自然保护区黑嘴鸥繁殖分布

(2)越冬地状况及潜在威胁

黑嘴鸥越冬主要分布于国内的江苏盐城国家级自然保护区和浙江省南部沿海、福建省沿海滩涂和日本、韩国等地,这些地区均属于经济开发较早的地区,致使黑嘴鸥不得不栖息于新发育的河口湾滩涂。这里少有植被分布,尽管滩涂上栖息有种类较多的鱼、虾、蟹、蛤等动物,为黑嘴鸥提供了丰富的食物资源,这也是黑嘴鸥越冬的最主要条件,但这些地区由于人口密度较大,滩涂过度利用和围海等活动,也对黑嘴鸥种群越冬造成了极大影响。从目前世界上黑嘴鸥的主要越冬地情况看,我国的浙江省栖息有越冬黑嘴鸥近3000只,主要分布于玉环县的漩门湾、温岭县的隘顽湾、西门岛和椒江市的台州湾和滩涂等地,滩涂植被仅分布有稀疏的矮生苔草、碱蓬、中华结缕草等,大部分面积为裸露滩涂,适宜于滨海养殖的发展。因此,海产养殖规模较大,80%以上的滩涂均用于养蛏,这种养殖的规模化发展造成滩涂底栖动物种类单一,使得黑嘴鸥取食的丰富度降低,且养殖生产人为活动频繁,影响到黑嘴鸥的栖息与取食。日本栖息有越冬黑嘴鸥1000余只,主要分布于北九州市的曾根滩涂、鹿岛海岸、谏早湾等地,这些区域由于人为干扰较少,且日本国民的环境保护意识较高,对黑嘴鸥种群越冬极为有利,但在北九州市曾根滩涂的围海造陆活动(修建飞机场)和佐贺县滩涂围垦对黑嘴鸥越冬栖息地破坏较大。

2.天敌危害

天敌危害是造成黑嘴鸥个体非自然死亡和繁殖成功率降低的重要因素之一,这一现象在黑嘴鸥繁殖季节表现得极为明显。

对成鸟、雏鸟的捕杀:从几年的观察中发现,捕杀黑嘴鸥成鸟的天敌主要以狐狸、黄鼬为主,在双台河口国家级自然保护区每年繁殖季节被捕杀在巢中孵化的黑嘴鸥均在50余只,被捕食的雏鸟100余只。仅1997年,在黑嘴鸥的人工繁殖岛0.067平方千米范围,被捕杀的黑嘴鸥就有40余只(其中成鸟23只),而捕杀成鸟亦会造成孵化中的卵因停止孵化而死亡。

对巢卵的危害:在黑嘴鸥的生态研究中,我们还发现侵食黑嘴鸥卵是造成黑嘴鸥繁殖成功率降低又一主要因素。在双台河口国家级自然保护区侵食黑嘴鸥巢卵的天敌主要为猛禽,如白尾鹞、鹊鹞等。仅1992年5月,在三角洲平原水库内的黑嘴鸥繁殖区(500米×1500米)范围内,14日调查发现的43个巢,至25日再次调查时,被毁的巢为31个,占营巢总数的72.1%。

3.捕猎

黑嘴鸥是一种世界濒危物种,但由于未列入国家重点保护动物名录,在人们的普遍认识并不高的情况下,偷猎现象时有发生,也造成黑嘴鸥种群的消耗。1995年4月20日在双台河口国家级自然保护区,一次被猎杀的黑嘴鸥就有7只。

毒饵药鸟也对黑嘴鸥种群构成威胁,造成黑嘴鸥种群的非自然死亡,尽管药鸟者目标以雁鸭类为主,但由于毒饵主要投放在自然潮沟附近,便祸及黑嘴鸥,造成黑嘴鸥的死亡。1997年4月上旬,在双台河口国家级自然保护区发生的一起毒药案件,被毒杀鸟类15种30余只,其中就有黑嘴鸥2只。

4.食物的影响

食物是黑嘴鸥种群生存与繁衍的最基本条件,也是限制其种群增长的主要因素之一。造成黑嘴鸥食物短缺和丰富度降低的主要原因是过度捕捞、沙蚕采挖和河水污染及河水断流等因素。

(1)过度捕捞与沙蚕采挖

黑嘴鸥繁殖地与越冬地均为泥质海湾或河口滩涂,普遍存在着鱼、贝类、虾、蟹类等过度捕捞的问题,每年在双台子河入海处捕捞的各类船只不下2万船次,在黄河口和江苏盐城的黑嘴鸥繁殖区海域的船次更高于此数,且捕捞网具的网目越来越小,使渔业资源逐渐枯竭。同时,芦苇沼泽水域也是黑嘴鸥春季迁徙至北方的主要取食地,但由于秋季的竭泽而渔和春季电鱼活动,大小鱼类被全部掠走,增大了黑嘴鸥的取食难度和采食次数。在潮间带滩涂各种网具星罗棋布,人为活动频繁,不仅影响了黑嘴鸥的取食,也使得黑嘴鸥的可食资源下降。更为引人注意的是黑嘴鸥的繁殖区内的蟹类资源过度捕捞,使黑嘴鸥取食活动不得不到很远的潮间带滩涂觅食,取食距离的增大也消耗过多的能量,增加了繁殖期内成鸟的死亡和繁殖成功率的降低。

沙蚕的采挖在盐城国家级自然保护区尤为严重,黑嘴鸥的繁殖季节,正是沙蚕采挖的最佳时间,在盐城国家级自然保护区核心区域每年采挖沙蚕的人数不下百人,尽管这种活动疏松了土壤,有利于沙蚕的繁殖,但采挖过程中的人为干扰和对成虫沙蚕的过量采挖,沙蚕资源量的下降,使育幼食物减少,也是黑嘴鸥种群增长的一大限制因素。

(2)河水污染与断流

河水污染、水质量下降是造成渔业资源减少和物种丰富度降低的最大影响因素。辽河是我国正在进行综合治理污染的河流之一,发源于河北省七老图山脉的光头山,其上源为老哈河和西拉木伦河,汇流后为西辽河,流经河北省、内蒙古自治区、吉林省,在辽宁省福德店附近与发源于吉林省辽源市的东辽河汇合后进入辽宁省境内,称为辽河。横穿盘锦市和自然保护区后流入渤海,其流域面积为2190平方千米,河道总长1390千米,其中在盘锦市境内的流域面积25.26平方千米,河道长约116千米,在其上游分布有各类化工厂、鞣革厂、造纸厂等4000余家,其污水全部排入辽河水域,因而其污染状况极为严重。污染的河水,使多种水栖动物难以生存,许多动物已在该区域内灭绝,物种丰富度降低,如中华绒螯蟹在野外已经少见,中华凤尾鱼基本绝迹。

黄河是我国的母亲河,也是黄河三角洲自然保护区地貌类型的主要塑造者,它每年平均输入黄河三角洲的泥沙量为10.5×108吨,其中64%沉积在沿途河道及河口沿岸地区,使黄河三角洲分流河道形成地上“悬河”而频繁摆动,甚至改道。如1964—1976年的刁河口为黄河入海流路,但黄河改道后,刁河口滩涂由于受海蚀的影响,淡水资源短缺,而造成土壤盐渍化,植被大面积死亡。同时近年来的黄河断流亦造成河口湿地的盐碱加厚,便依赖于在海水与淡水混合水生息的动物种类死亡,物种丰富度降低,也引起黑嘴鸥可取食种类减少,食物丰富度降低,限制了种群的发展。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。