1 数据与方法

1.1 数据采集

数据采集点位于准噶尔盆地西北缘玛纳斯河下游克拉玛依农业综合开发区外围西南荒漠植被封育区。于2003年8月在封育区生境条件一致的梭梭—白梭梭群落中设置大小为128 m×128 m的方形临时标准地(地理坐标为45°23′20″N,84°51′32″E,海拔277 m),并对临时标准地采用相邻网格法进行调查,网格大小为10 m×10 m。调查时对临时标准地内全部植物个体(包括幼苗)分别网格进行全林定位。与此同时,分别记录每株植物的物种名称。经统计,临时标准地有梭梭10788株,白梭梭463株。伴生植物有白茎盐生草(Halogeton arachnoideus Moq.)、全缘叶独行菜(Lepidium ferganense Kor-sh.)、黑果枸杞(Lycium ruthenicum Murr.)、扁蓄(Polygonum aviculare L.)、疏叶骆驼刺(Alhagi sparsifolia Shap. ex Kell. et Shap.)、地肤(Kochiascoparia(L.) Schrad.)、刺山柑(Capparisspinosa L.)和骆驼蓬(Peganumharmala L.)等。

1.2 分析方法

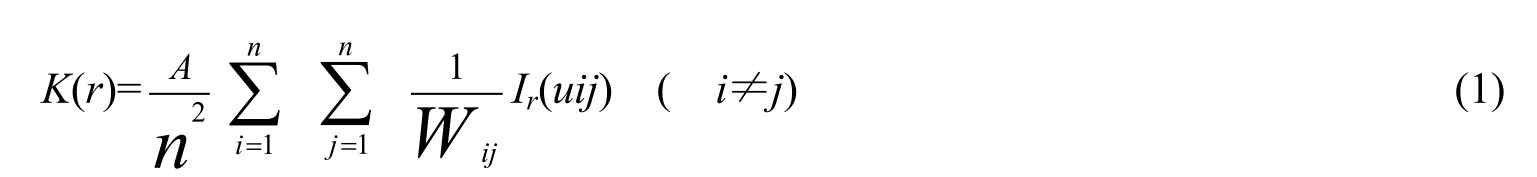

Ripley'sK(r)函数分析就是把种群的植物个体视为平面上的一个点,根据点坐标绘制点图,以点图为基础分析种群空间分布格局,所以这种格局又称为点格局。其原理为将函数ρK(r)定义为从种群中随机抽取的个体落在以定点为圆心,r为半径的圆内的期望值,其中ρ为种群密度。如果种群是随机分布,则K(r) =πr 2,对于实际种群考虑样地外个体效应后得:

式中:当个体i和j的距离u≤r时,Ir(u)为1,否则为0;Wij是以i为圆心,uij为半径的圆(即uij为其周长落在样地内的长度与该周长的比例);A为样地面积,n为样地中个体总数。再用k(r)和随机分布k(r)相比构造的统计量用L(r)表示为:

![]()

当L(r)=0时,表示随机分布;当L(r)>0时,为均匀分布;当L(r)<0时,为聚集分布。L(r)的置信区间采用不同置信水平的Monte-Carlo方法求得,当置信水平取95%时,要对每个样方的个体数模拟20次;当置信水平取99%时,要对每个样方的个体数模拟 100次。当种群表现为聚集分布时,把偏离随机置信区间最大值作为最大聚集强度指标,而聚集规模为以聚集强度为半径的圆。

与此同时,用于种间关系分析的点格局计算公式为:

![]()

式中,n1,n2表示不同物种的个体数量。仍然用k(r)和随机分布k(r)相比构造统计量L(r),表示同式(2)。当L(r)=0时,表示不相关;当L(r)<0时,表示负相关;当L(r)>0时,表示正相关。仍用Monte-Carlo检验拟合包迹线,以检验两个种群是否显著关联。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。