进化论诞生前的传说

读书以过目成诵为能,最是不济事。

——郑板桥

神创论

人类是从哪里来的呢?刚刚出生的小孩子都会问爸爸妈妈这样的问题。这个问题从人类诞生之日起,似乎就成为人类的一个谜。在科学的理论还没有产生之前,人们往往赋予它各种各样的解释。而这些解释往往是人的主观意志所想象出来的,是超自然神秘的,一般以创世神话的形式表现出来。

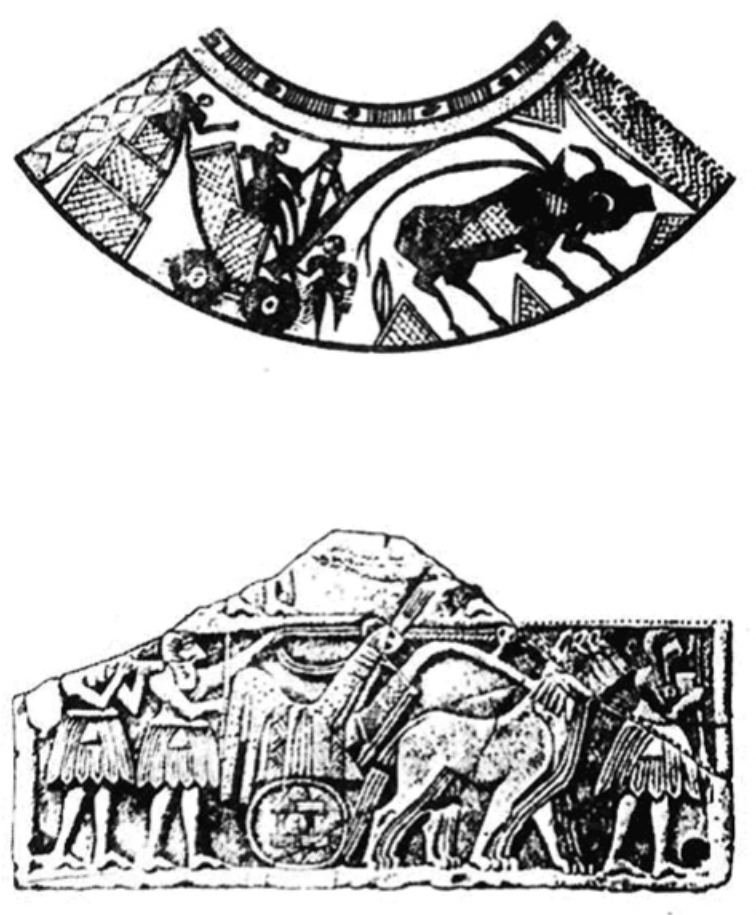

苏美尔时代

楔形文字

尤利诺姆创造天地

苏美尔人是最早的创世神话者,至今流传的楔形文字泥板《七表诗》中这样描述:创世之前曾经有两个神,男神是淡水海洋阿斯普,女神是咸水海洋梯阿马特,两个神生下了许多神灵,后来神之间发生大决战,一方以梯阿马特为首,一方以梯阿马特的曾孙、众神之王马尔都克为首。马尔都克战胜梯阿马特,将她的身体一分为二造出天地,又用梯阿马特的主要支持者金古的血液造出人,并强迫人膜拜神。

在古希腊,创世说是这样记载的:女神尤利诺姆将天空从水中分离出来,并用北风造出一条蛇叫欧菲恩。尤利诺姆与欧菲恩交配,变成一只鸽子,产下一个蛋。欧菲恩将蛋孵化,从中生出了天体、大地、动物和植物。

在中国,有女娲造人的神话传说,盘古开天辟地之后,天上有了太阳、月亮、星星,地上有了山川草木,花鸟虫鱼,就是没有人。不知道在什么时候出现了一个非常漂亮的女神——女娲。

女娲的本领特别大,一天之中能70变。有一天,她在辽阔苍茫的原野上独自行走,看着周围的景象,感受非常孤独。她总觉得这天地之间还缺点什么,应该让它热闹一点才好。

女娲想了好久,不知道添点什么东西才能热闹起来。她有点疲倦了,在一个池子旁边蹲下来。忽然清澈的池水照见了她秀美的面容和美丽的身影,她忽然发现:她笑,池子里的影子也向着她笑;她生气,池子里的影子也跟着生气。于是她灵机一动,就想:既然世间各种各样的生物都有了,却单单没有像自己一样的生物,那为什么不创造一种像自己一样的生物呢?

想着想着,女娲顺手从池边抓起一团黄泥,掺合了水,在手里揉捏着,成一个娃娃样的小东西。她把小东西放到地面上,这个泥捏的小家伙,刚一接触到地面,就活了起来,活蹦乱跳,而且一开口就喊:“妈妈!”看着这个自己亲手制作出来的小人儿,女娲开心极了。她给他取了一个名字,叫做“人”。

有了这样可爱的小人儿,大地上从此就热闹了,于是为了让更多的小人儿布满大地,她日以继夜,废寝忘食地用黄泥捏了许许多多能说会走的小人,看着这些小人在她身边跳跃欢呼,她的内心充满了喜悦。可是,一直这样没有不停地工作,女娲终于累倒了。

有什么样的办法能让女娲不再劳累呢?最后,她想出了一个好主意,那就是先从崖壁上拉下一条枯藤,把它伸入泥潭里,浸染了泥浆,然后向地面上一洒,泥点溅落的地方,就出现了许多小小的叫着跳着的小人,这些小人和先前用黄泥捏成的小人儿,一模一样。

用这种方法来造人,非常省事,不久大地上就布满了人类的踪迹。女娲看着自己的工作成果很是欣慰,可是转念她又想:人类是要死亡的,难道死亡了一批再创造一批吗?这样未免太麻烦了,不如想个办法让他们的生命永远绵延下去,于是她又把小人分成男的和女的,让男人和女人配合起来,叫他们自己去创造后代,所以人类就这样世世代代血脉相传,并且一天比一天多。

这些丰富多彩的故事是一笔宝贵的文学财富,但从科学的角度看,则是毫无价值的幻想。

理念论和目的论

科学是一种自然主义的世界观,与神创论相反,它试图用自然力量解释自然现象,而不借助于任何超自然的力量。科学也是一种方法论,以实证为依据,以逻辑为工具,力图在观察或实验的基础上,对发现的自然现象提出合乎逻辑的自然解释。自然主义、理性和实证方法,是科学思想的三大不可分离的特征。

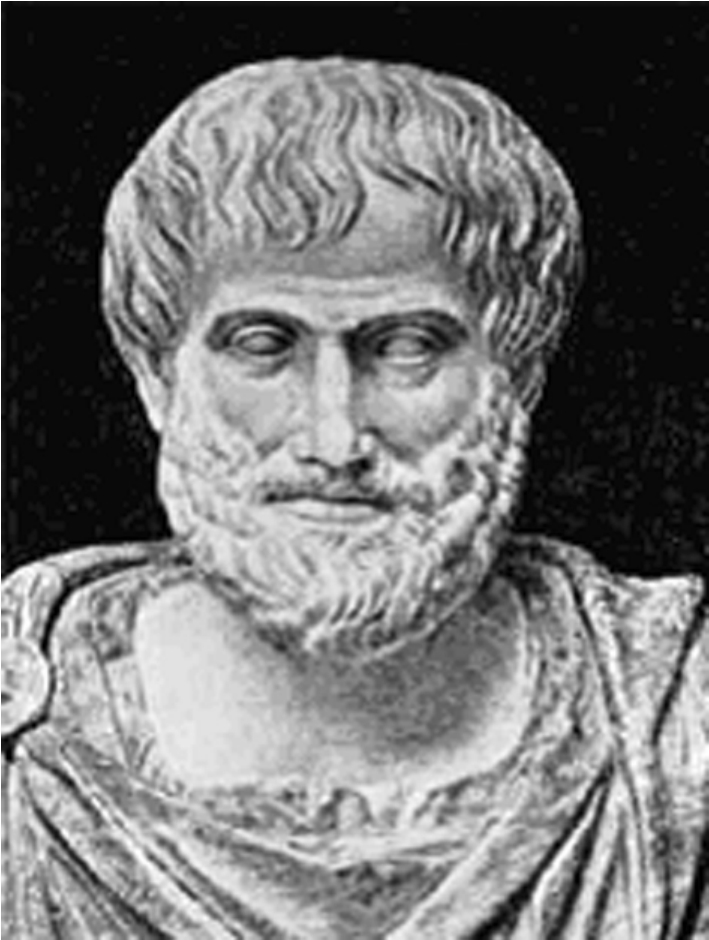

柏拉图和亚里士多德(左为柏拉图,右为亚里士多德)

其中最有代表性的是苏格拉底的学生柏拉图(公元前427~前347年)和柏拉图的学生亚里士多德(公元前384~前322年)。柏拉图哲学思想的核心是理念论(也称作形式论),他把世界分成了精神世界和物质世界两部分,认为我们在物质世界中所观察和感觉到的一切事物,都不过是对精神世界中潜在的“理念”或“形式”的虚幻的反映,是理念的摹本。理念是完善而永恒的,而事物则是不完善的、变化着的。例如,“马”是一种理念,它并不指特定的任何一种有形的马,不存在于空间和时间中,因此是永恒不变的。而存在于感官世界中的特定的马,却是会变化、死亡和腐烂的。所谓理念实际上是我们对经验进行归纳,抽象而得的概念。我们从形形色色的马的个体归纳出“马”的概念,让我们能够抽象地思考马,而不是某匹特定的马。这种归纳使我们能够使用抽象的概念进行交流,同时也使我们在日常生活中可以区分马和牛,而不至于“风马牛”。但是,并不是所有的马或牛都是一样的,归纳的结果总是简单化的,而我们的经验也会影响到归纳的准确性,因此归纳并非总是可靠的。然而,柏拉图的理念论认为只有理念才是真实可靠的,才是实在,除此之外,一切都是实在的幻象。

马

柏拉图的理念论同时也是一种本质论,认为事物有一个永恒的、真实的本质。这更是与现代生物学的观念背道而驰。不同的马可以说是“马”这个概念的不完善的“摹本”,但是这种多元化并非是“实在”的不完善的反映,它们本身就是实在,也只有在这些实在的基础上,才能进行归纳:没有马的个体,也就没有“马”的概念。此外,“马”这个概念只是对马的不同个体所表现出来的一些共同特征的归纳,反映的是由不同的马组成的群体特征。既要注意到马的共同特征,也不可忽视马的个体差异,后者并非不重要,在一定条件下是更重要的,它们有可能改变马的本质,马的本质并不是不可改变的。达尔文和孟德尔都不同程度地意识到了这一点,因此都特别重视生物个体的变异。柏拉图的哲学思想对后来的西方思想有深远的影响,但是对现代生物学观念的产生和被接受却起到了重大的阻碍作用,以致有人说柏拉图的著作对生物学是一场大灾难。

亚里士多德

亚里士多德在一定程度上继承了柏拉图的哲学思想。他相信理念论,也相信物质与精神的二元论。但他与柏拉图不同,亚里士多德并不把物质世界和精神世界截然分开,相反地,他认为形式和物质是结合在一起成为一个整体的。亚里士多德在研究生物体的发育时,认为发育的最后阶段(成体)解释了在早期阶段发生的形态变化。在他看来,一个胚胎之所以能够发育成人,是因为它蕴涵着人这种形式(形式因),其目的是要发育成完整的人(目的因)。亚里士多德还区分了潜在性和实际性,认为所有的变化都涉及从一个潜在状态到实际状态的变化,因此,在亚里士多德看来,胚胎是潜在的人,而婴儿则是实际的人。目的因的说法在后来被发展成了目的论。亚里士多德的“目的因”只是表明生物体一种内在的属性,但是“目的”也暗示了有意识的创造,因此生物体及其器官似乎是为了某种特殊的目的而被设计出来的(眼睛是为了看、耳朵是为了听而设计的),而每一个物种也都是为了实现某个目的而创造出来的。罗马帝国的老普利尼(公元23~79年)即声称所有物种都是为了人的需要而创造的。但是这个目的是由谁来设定的,又是由谁来创造的呢?在基督教统治欧洲之后,目的论就与基督教的神创论相结合起来。上帝不仅创造万物,而且为万物设定了目的。

设计论

我们所生存的空间复杂而有序,似乎是经过人们设计出来的。从柏拉图、亚里士多德开始,这种设计就被用于证明神的存在。古罗马演说家西塞罗(公元前106~前43年)用一个著名的例子说明了这一点:“当你看到一个日晷或一个水钟,你看得出它是通过设计而不是偶然来报时的。那么,既然宇宙拥有一切东西,包括这些制造物本身及其制造者,你怎么能够想象宇宙作为一个整体是没有目的和智能的呢?”

西塞罗

17世纪,现代科学兴起,出现了一个用客观的科学标准证明上帝的存在的思潮。一些信徒们试图通过研究大自然来领悟上帝的旨意,有的甚至认为这比研究《圣经》还要可靠。这个流派被称为自然神学。18世纪,尽管遭遇启蒙运动的挑战,自然神学仍然生机勃勃,一名英国牧师威廉·佩利在1802年出版的《自然神学》一书描述了许多生物体复杂结构以及它们对环境的巧妙适应的例子,对年轻的达尔文有很大的影响。

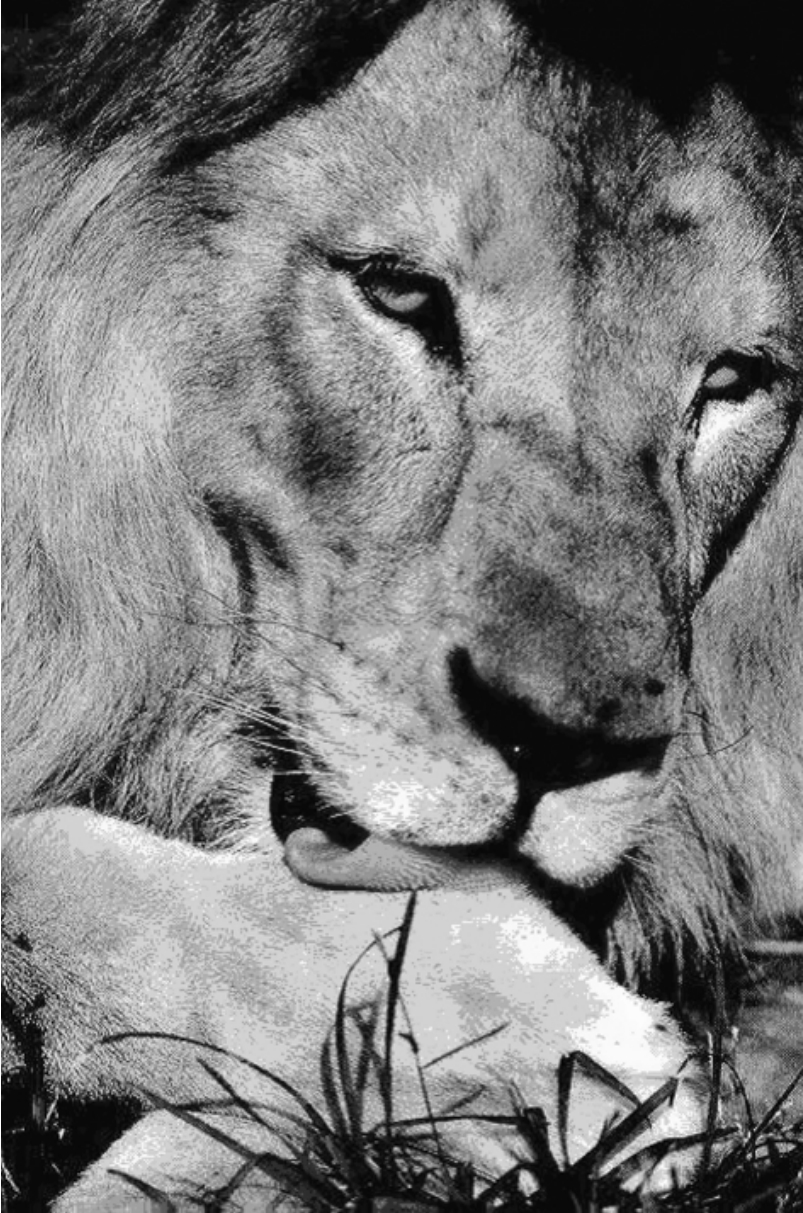

上帝创造每种动物的器官非常巧妙,看看狮子的头

“来自设计的论证”是自然神学基础:世界复杂而有序,它们不可能是随机自然形成的,而只能是由一个智能设计者有目的地创造出来的。佩利在其著作中生动地论述了西塞罗已经想到过的“手表类比”,以后经常被作为佩利的发明提及:设想你走过一片荒野,脚踏在石头上,你可能会假定这些石头一直就在那里,而不会追问它们是怎么来的;但是如果你在地上见到了一块手表,你就会奇怪它怎么会在那里,而且你知道这块手表不可能是自然而然地出现在那里的,一定是由某个手表匠制造出来的。他由此推论说:“在手表中存在的每一个加工的迹象,每一个设计的表现,在大自然的产物中也都存在着;并且,大自然的产物远胜手表,超出了一切人为的计算。”既然手表一定有一个创造它的手表匠,大自然也就应该有一个设计它的智能设计者,也就是上帝。

既然生物是由上帝创造的,那么通过仔细研究生物,特别是动物,就可以发现上帝的威力和智慧,而且也可以发现上帝的仁慈。每种动物的每个器官是如此巧妙地适应了它们的生活方式,这表明上帝非常关心他的创造物。例如,看看狮子的爪和牙,难道不是非常适合于捕捉猎物吗?然而,一个显而易见的问题是,对狮子的仁慈不是意味着对猎物的残忍吗?一个仁慈的上帝怎么会创造出以杀戮为生的动物?自然神学家辩解说,让那些老弱病残的猎物在狮子爪牙之下迅速死亡,实际上减轻了它们的痛苦,因而是仁慈的。但是狮子显然并非只追杀老弱病残的猎物。因此自然神学家又发明了一种说法,杀戮是为了保持“自然的平衡”,如果一个物种的数量过多,就需要有捕食者来捕杀它们以保持自然系统的稳定。如果我们同意杀戮可以作为保持“自然的平衡”的一种仁慈方式的话,那么对寄生在人体身上的跳蚤、虱子、蛔虫等等,除了折磨人之外,实在想不出有何仁慈可言。自然神学家只好做了让步,承认有的东西是为了惩罚人类的原罪而设计出来的,这当然算不上什么仁慈。

戴维·休谟

英国哲学家戴维·休谟在死后出版的《关于自然宗教的对话》一书中,驳斥了“来自设计的论证”,其中一个理由就是“用高级标准来衡量,这个世界是有缺陷、不完美的,是某个幼稚神灵的首次粗浅尝试,然后由于对其成果感到羞耻而抛弃了它”,换句话说,我们无法用这个不完美的世界来证明万能上帝的存在。

地层

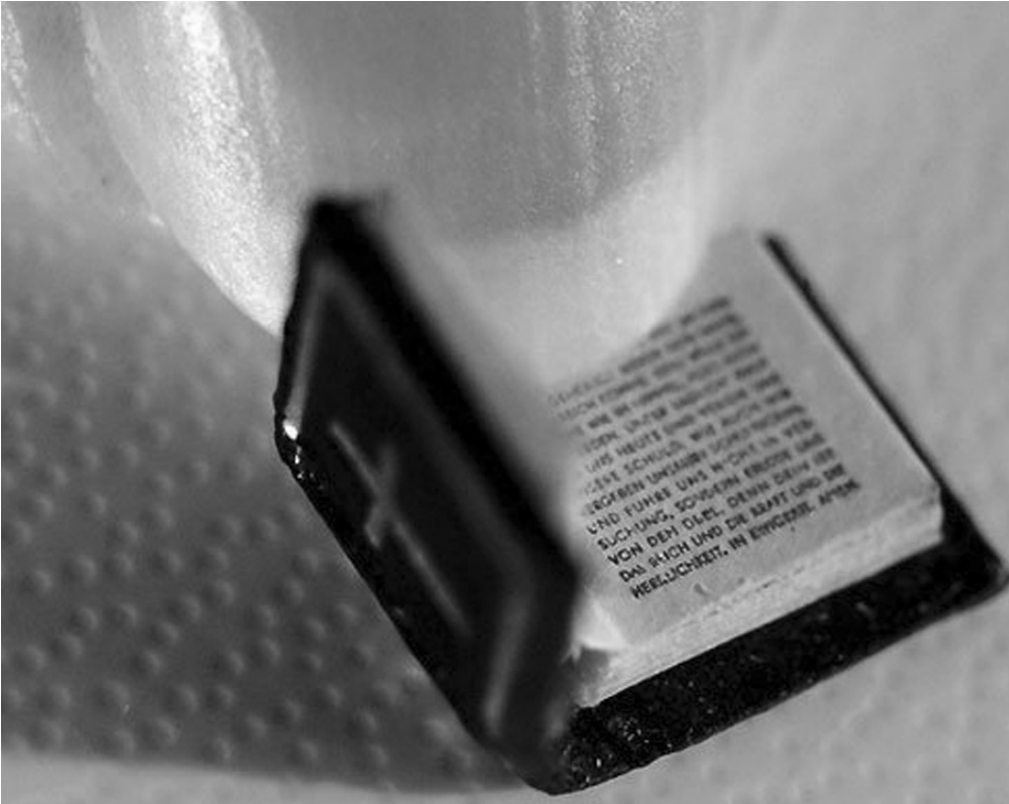

从《圣经》当中似乎可以推算出神创造世界的时间

古希腊的哲学家都相信地球的历史是悠久的。但是基督教诞生之后,这种观点就被认为是异教。从《圣经》当中似乎可以推算出神创造世界的时间。在17世纪,英国大主教詹姆斯·乌瑟(James Ussher)据此推算出神创造世界是在4004年前。事实上,《圣经》对家谱的记载有的很含糊甚至自相矛盾,要推算出准确的日期是不可能的。不过,神创论者普遍相信世界只有几千年的历史,不超过一万年。历史这么短,认为化石是由于生物体经历了长期的历史过程而留下的遗迹是不可能的,而只能认为它们是和生物体没有任何关系的自然形成的石头图像。到17世纪下半叶,几名博物学家,包括尼古拉斯·斯蒂诺(Nicolaus Steno,1638~1686年)、罗伯特·胡克(Robert Hooke,1635~1703年)、约翰·伍德瓦德(John Woodward,1665~1728年)已先后令人信服地证明了化石必定是生物体的遗迹,那么如何解释遗留在山上的海洋生物化石,便成了难题。

岩层

18世纪,地质学家发现了两类岩石。一类是由于火山喷发出的熔岩和火山灰形成的火成岩,一类是泥沙在河里、海里沉淀后逐渐形成的沉积岩。火成岩是不分层的,也几乎不含化石,而沉积岩是分层的,每一层都含有独特的化石群。由于沉积岩是逐渐沉淀形成的,那么很显然,越往下的岩层,年代越久远,这样,通过比较岩层的顺序,就可以知道岩层及其化石群的相对年龄。到18世纪末、19世纪初,地质学家开始系统地研究岩层的矿物组成和化石群,其中最早的一位研究者是英国地质学家威廉·史密斯(William-Smith,1769~1839年)。他在负责勘测运河期间,发现每一特定年代的地层都有独特的化石特征,因此可以反过来根据化石特征来鉴定地层。这样就可以把不同地方的地层分布联系起来了。例如在一个地方发现从上到下有A,B,C,D,E五个地层,在另一个地方发现有F,G,H,I,J五个地层,但是比较其化石群特征,可以发现D和F,E和G的化石群是一样的,它们实际上是相同年代的地层,这样这两个地方的地层合起来就有了A,B,C,D(F),E(G),H,I,J七个地层,代表着地球的不同历史时期。把全世界不同地区的地层如此叠加起来,总厚度超过了100公里。尽管当时的地质学家没法测定地层的绝对年龄,但是他们知道,要形成这么厚的地层,必然经过了极其漫长的时间,因为泥沙的沉积速度是非常缓慢的。因此,《圣经》的记载肯定错了,地球有着比它所说的还要漫长得多的历史。

威廉·史密斯

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。