本试验以地椒种子为材料,研究了秋水仙素不同浓度及处理时间对其种子苗多倍化变异的影响,初步探明地椒种子多倍化诱导技术指标。结果表明:0.20%的秋水仙素处理6 h的诱变效果最佳,种子发芽率为14.00%,种子苗形态变异率为5.00%。诱导后形成的多倍化植株形态特征表现为叶片变宽变大、叶色变深、茎变粗且节距变大等;叶片显微观测表明多倍化植株的气孔显著增大,单位叶面积气孔数目减少。染色体计数表明,多倍化植株染色体多为四倍体(2n=4x=48),还有少数六倍体和非整倍体,同时诱导株细胞染色体计数中发现存在混倍化现象。

一、材料与方法

试验材料为二倍体野生地椒种子,在少量酒精(95%)中加入定量的秋水仙素粉末后用适量的蒸馏水稀释配制成秋水仙素含量为1.00%的母液,用棕色瓶储存于4 ℃的恒温冰箱中备用。试验时用蒸馏水稀释配制成浓度分别为0.01%、0.02%、0.05%、0.10%和0.20%的秋水仙素处理液,用棕色瓶贮存并放置在温度为4 ℃的恒温冰箱中备用。

(一)处理方法

挑选饱满的种子,将其催芽萌动后,在不同浓度的秋水仙素溶液(浓度分别为0.00%、0.01%、0.02%、0.05%、0.10%和0.20%)中分别遮光浸泡处理3 h、6 h、12 h,每个处理100粒,共计18个处理,以蒸馏水浸泡作对照。处理结束后,用蒸馏水冲洗6次,洗净表面残留药液,播种至已灭菌的砂子∶珍珠岩为1∶1的基质中,放种子于培养箱中,温度设置为25 ℃,光照强度为2000 lx,光照时间为12 h,定期浇水。90 d后统计发芽率[发芽率=(发芽数/播种数)×100%],诱变率[诱变率=(变异苗数/正常苗数)×100%]。并进行幼苗形态特征、染色体数目和气孔特征的观测。

(二)观测项目与方法

1.形态学观测

对形态上变异明显的植株与对照株,取基部起第3~5片叶,测量叶长、叶宽、叶形指数(叶形指数=叶长/叶宽),每次测量30片叶,求平均值。

2.气孔观测

选取植株成熟叶片,用蒸馏水擦洗叶片下表面后,在叶片的下表面均匀涂上一层无色指甲油,待指甲油干燥后,将指甲油膜取下,于显微镜下观察气孔大小及单位视野中气孔数等。

3.染色体数目观测

对气孔显著增大的变异株,待长至2周后取根尖,采用改良苯酚品红染色法制片。具体步骤如下:切取根尖0.30~0.50 cm,在4 ℃条件下用0.10%的秋水仙素处理12 h,取出后用蒸馏水洗净,4 ℃条件下在新鲜配制的卡诺氏固定液(V95%乙醇∶V冰醋酸= 3∶1)中固定18~24 h,取出洗净,置于60 ℃1mol/L HCl中酸解6~8min,取出后水洗,然后用改良苯酚品红染色压片观察染色体数目并记录。

二、结果与分析

(一)秋水仙素对地椒种子萌发和诱变效果的比较

1.不同处理对地椒种子萌发生长的影响

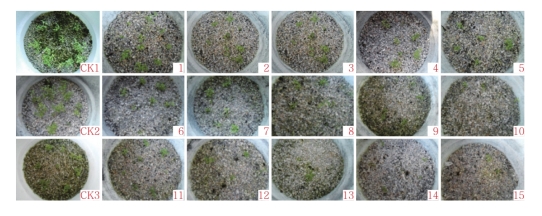

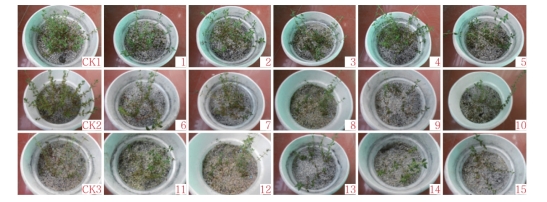

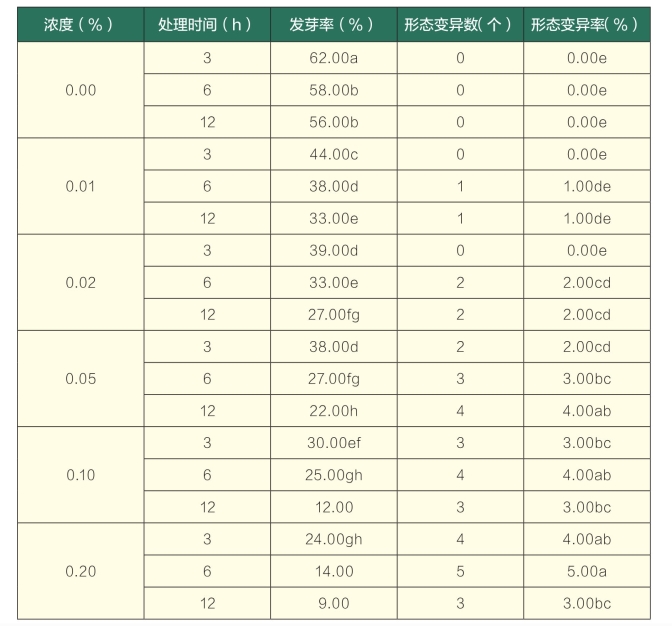

对萌动的地椒种子进行秋水仙素不同浓度、不同浸泡时间的诱导,比较结果,正交实验结果表明:3 d后对照发芽率均表现良好,达到18.00%~24.00%,其他各处理均无发芽迹象,总体各处理比对照发芽期晚2 d,15 d后,所有处理发芽数均不再增加,60 d后统计种子苗的成活率为9%~62%,明显低于发芽率,可见秋水仙素对种子发芽存在明显毒害作用,导致其不能正常生长(图1、图2)。从表1中可以看出,随着秋水仙素浓度的升高和处理时间的延长,种子的发芽率均呈现下降趋势。在同一浓度下,处理时间越长发芽率越低;在相同处理时间下,秋水仙素浓度越大,发芽率越低。经显著性分析比较可知,秋水仙素浓度为0.01%和0.20%的各处理与各对照差异性显著。

图1 各处理播种后15 d的生长情况

图2 各处理播种后60 d的生长情况

注:CK1,1~5为秋水仙素处理3 h,浓度分别为0.00%、0.01%、0.02%、0.05%、0.10%、0.20%;CK2,6~10为秋水仙素处理6 h,浓度分别为0.00%、0.01%、0.02%、0.05%、0.10%、0.20%;CK3,11~15为秋水仙素处理12 h,浓度分别为0.00%、0.01%、0.02%、0.05%、0.10%、0.20%

表1 秋水仙素不同浓度和处理时间对地椒种子萌发及诱变效应影响

注:同列后不同小写字母表示在0.05水平存在差异

2.不同处理对地椒种子苗形态变异效果的比较

以正常二倍体地椒种子萌发苗为对照,以植株粗壮、叶色浓绿、叶片变大加厚、生长缓慢为形态变异标准,统计形态变异株数及形态变异率。未经处理的地椒种子芽细长,经处理的地椒种子,萌发后部分出现异常,茎段明显变粗变短,叶片变大变厚。这些现象与多倍体的“巨大型”特征相符合,说明秋水仙素处理对地椒种子萌发有一定程度影响。从形态变异率看,0.01% ~0.20%的秋水仙素对地椒种子的诱导均有效,相同处理时间下处理浓度越高形态变异率越高,处理浓度在0.01%和0.05%时,随着处理时间的加长形态变异率升高。当处理浓度为0.10%和0.20%时,随着处理时间的加长形态变异率先升高后降低。在18个处理组合中,以秋水仙素浓度为0.20%处理6 h的形态变异率(5.00%)最高,为多倍化诱导的适宜组合。

3.秋水仙素处理对地椒幼苗形态特征影响的比较

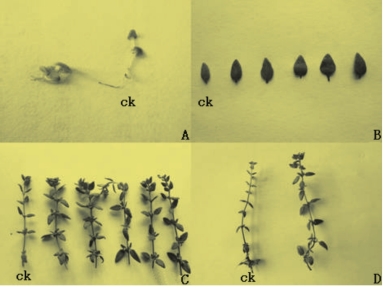

由图3的A和B可以看出,与二倍体对照萌发苗相比,诱导变异株下胚轴生长缓慢,呈短粗状,子叶畸形、肥大、增厚,生长时常向下卷曲,叶片较厚,叶色深,叶长、叶宽均增加,叶表面不光滑。在所有处理中,任意选取形态变异较显著的5株幼苗进行观测,由表2可知,诱变后多倍化植株的叶长、叶宽、叶厚、茎节长以及茎粗均较对照增加,而叶形指数减少(图3C)。方差分析可知,在叶长、叶厚及叶形指数方面变异株两两之间也存在显著差异。取对照和形态变异较显著的茎株,扦插于已灭菌的砂子∶珍珠岩为1∶1的基质中15 d后,对照株已萌发出根系,而多倍化植株则刚有萌发现象(图3D)。由此可知,随着植株的多倍化,植株根系的萌发能力降低。

表2 二倍体植株和变异植株的形态指标比较

注:同列后不同小写字母表示在0.05水平存在差异

图3 二倍体植株和变异植株芽、叶片形态特征的比较

(二)秋水仙素处理对地椒诱变倍性和气孔特征的影响

1.对地椒叶片气孔数目和形态的影响

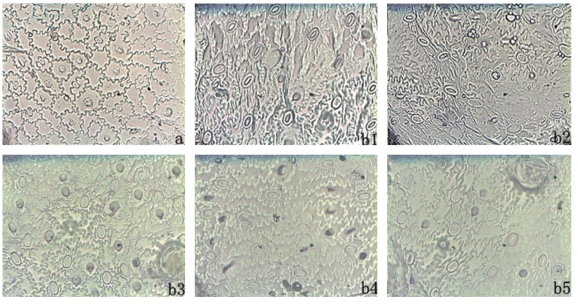

取外部形态变化明显的试管苗叶表皮,用光学显微镜于40 倍镜下观察气孔的大小及气孔数量。由图4可见,变异植株气孔明显比对照(二倍体)大,且单位面积气孔数减少,保卫细胞的长度和宽度也明显比二倍体植株大。同时从表3可知,与对照相比,变异株气孔长度和宽度均显著增加,气孔数目显著减少。

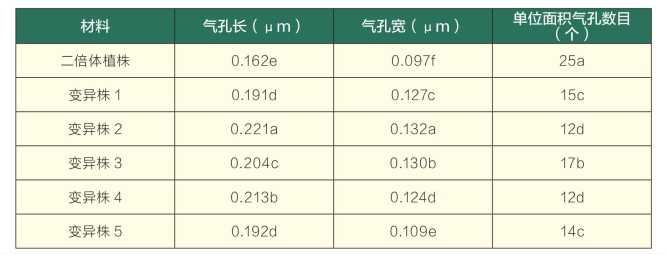

表3 二倍体植株与变异植株气孔特征的比较

注:同列后不同小写字母表示在0.05水平存在差异

图4 二倍体植株与变异植株气孔特征的比较

注:a为二倍体;b1~b5为变异株

2.对地椒诱变倍性的鉴定

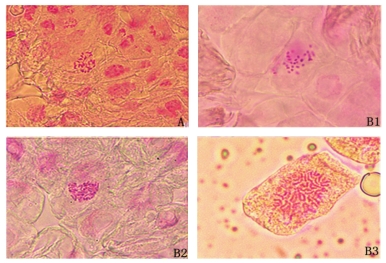

染色体数鉴定采用根尖压片法,本试验对所有的多倍化变异植株及其二倍体对照植株分别进行了染色体数鉴定。由图5可知,二倍体植株的染色体数为2n =2x = 24(图5A),四倍体的染色体数为2n = 4x = 48(图5B2),六倍体染色体数为2n = 6x = 72(图5B3),还有非整倍现象出现,染色体数为34(图5B1)。从压片结果来看,非整倍体在秋水仙素低浓度诱导下所占比例较大,而0.20%的秋水仙素浓度下处理6 h所诱导的多倍体变异植株多数为四倍体,还有少量六倍体。此外本研究还发现,在同一根尖的细胞中存在染色体数量不同的细胞。

图5 二倍体植株与变异植株根尖染色体数目的比较

注:A为二倍体;B1~B3为变异株(B2为四倍体、B3为六倍体)

三、讨论

秋水仙素是常用的人工多倍化诱导剂之一,不同植物材料用秋水仙素处理时技术指标不尽相同,需要不断摸索。秋水仙素诱导东方百合(郑思乡等,2004)和齿瓣石斛(李涵等,2005)等多倍体的适宜处理浓度与时间分别是0.05%、24h和0.03%、24h;张海凤(2008)等在处理杜仲籽苗时认为0.10%的秋水仙素处理生长点12 h,变异株率及四倍体株率最高;董飞(2011)等在处理大葱种子时认为,0.80%的秋水仙素处理48 h的诱变效果最佳。本试验中利用秋水仙素浸泡地椒种子,得到秋水仙素处理地椒种子的最佳组合为:0.20%的秋水仙素处理6 h。本试验中还发现,浸泡后诱导的种子有玻璃化现象,这与董飞(2011)等的研究相似。当浸泡处理时间超过24 h,地椒种子的发芽率很低甚至几乎不发芽,可能是因为过长时间的浸泡造成种子内部有机物质流失以及秋水仙素的毒害作用。

本研究中通过秋水仙素诱导获得的地椒变异株系,其发生的形态与气孔特征的变异与一般的多倍体变异基本一致(武振华等,2005;Chandler et al.,1982;Chong et al.,1992)。地椒种子诱变后多数变异株胚根生长缓慢、短粗;子叶增厚、向下卷曲生长;茎、叶等各营养器官明显增大,体现了多倍体植株所具有的巨型性特征;对巨大化变异株与对照二倍体植株进行了叶长、叶宽、叶厚及茎粗方面的观测比较,差异均达到显著水平。对多倍化形态明显的变异株气孔形态观测表明,多倍化植株的气孔长和宽均比二倍体大,气孔数目减少且差异显著,保卫细胞的长度和宽度也明显比二倍体大,符合多倍体的变异特征。染色体计数表明,二倍体地椒染色体数为2n=2x=24,这与权俊萍(2010)等的研究结果一致。多倍化植株染色体多为2n=4x=48,有少数六倍体和非整倍体,同时诱导株细胞染色体计数中发现混倍化现象。综上可知,在对地椒种子的多倍化诱导过程中,其形态及气孔特征变异可作为多倍化植株筛选的初步鉴定指标,在初筛的基础上再进行染色体的鉴定,可简化操作过程,减少工作量。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。