1942年河南大旱及其政府应对述略

苏新留(1)

1942年,河南发生了罕见的大旱灾,为了应对灾害,社会各界采取了多种措施。本文拟在简要描述大旱灾况的基础上,重点展开政府应对灾害的阐释。不当之处敬祈方家指正。

一

1942年,自春至秋,河南旱魃为虐,千里赤地,几乎无县不灾。

当时旅居洛阳的苏天命目睹灾情,向赈委会委员长孔祥熙呈文,请求救济:“巩县、广武等六十九县,自春徂秋,亢阳为害,二麦不登,秋禾枯槁,民食绝望,纷逃荒欠,旬余以来,豫东各县灾民过洛逃往陕境者,每日不下两三千人,依难民站统计,一旬以来,为数已达数万人之众。据调查所得,被灾县份六十九县,以巩县、荥阳、汜水、广武、密县、临汝等为严重,其他六十三县,估计灾黎约在七百二十万人以上。嗷嗷待哺,饿殍塞途,鹄面鸠形,惨不忍睹。”(2)

豫北“旱魃为虐,粮米昂贵,每斤二百余元,各处饥民均典卖房田,变卖牛马,苟延生命。……糠菜业已吞尽,物产无所弃变,全恃剥食榆皮,扫吞蒺藜,风烛朝露,危在旦夕。……饥民惨死沟壑,流亡各地,不可胜数,丰收之年,时感不足,值此旱灾形成,交通不便,接济无路,婴儿抛弃无人收留,道旁遗尸,被人割食,耕牛家犬,均杀果腹,现罗掘俱穷,谋生乏术。”“鲁山、襄城、许昌、郏县、禹县等地饥民食树皮草根已成惯事,有将干草炒黄,磨成细末,和以榆树皮粉果腹者;有用田内青麦苗暂时疗饥,吃后不到数日,中毒而亡;春间更加严重,饥民夜间将新埋的死尸掘出争割煮食;虽极贫之家,有人在外不归,夫非既富有之被起票,而人时有失踪,是不唯人食兽之食,人切相食也。”(3)

这次大灾使河南几乎路断人稀,“许昌、襄城县等地的市场,任何物价都比人价贵,长成的少女,只要几个烧饼便可以换来。至于路旁的饿尸,街头的弃婴,更是数见不鲜。侥幸不死的儿童,也都饿得满脸都是皱纹,两眼泛作灰色,使你不敢相信这是人间”。(4)

面对这百年不遇的大灾荒,民国政府采取了多种措施应对灾害。

二

灾荒发生后,政府于1942年9月成立了河南省救灾委员会,并令各县分设县和乡镇救灾委员会。9月28日,河南省政府主席李培基作了一个题为《当前问题和今后的动向》的讲话,指出“今后本府决定将救灾一项定为中心工作”。(5)同时,政府制定了指导性的方针和措施,展开了对灾民的救济活动。

急赈包括赈谷、赈款和施粥三种,是面对灾荒最急切的救济方式,是赈灾中见效最快的措施。

面对这次灾荒,政府真正施粮办理急赈于记载中并不多见,这里也就不单独讨论。也许与当时处于战争紧要关头粮食奇缺有关,也许有其他更深层次的原因,因不见记载,笔者也不能妄加评论。

(一)赈款

灾害发生后,灾民嗷嗷待哺,赈谷可以让饥民暂时远离饥饿,全活于一时。但是,如果灾区交通不便,便采用赈款的方式。

为了应对灾害,中央曾三次拨发急赈款,(6)第一次拨4000万元,第二次拨1000万元,第三次拨2000万元。

这些赈款在抗战前或许可以购买到不少粮食,但抗战以来物价持续上涨,法币购买力不断下跌,只能是对灾民的一点儿“安慰”而已。

(二)施粥

施粥亦是临灾最急切的应急办法。民国以来,每遇饥荒,政府仍然实行设厂施粥的灾赈办法。

1942年河南旱蝗交加,灾情十分严重。河南省政府在灾民流离的陇海铁路沿线办厂施粥。

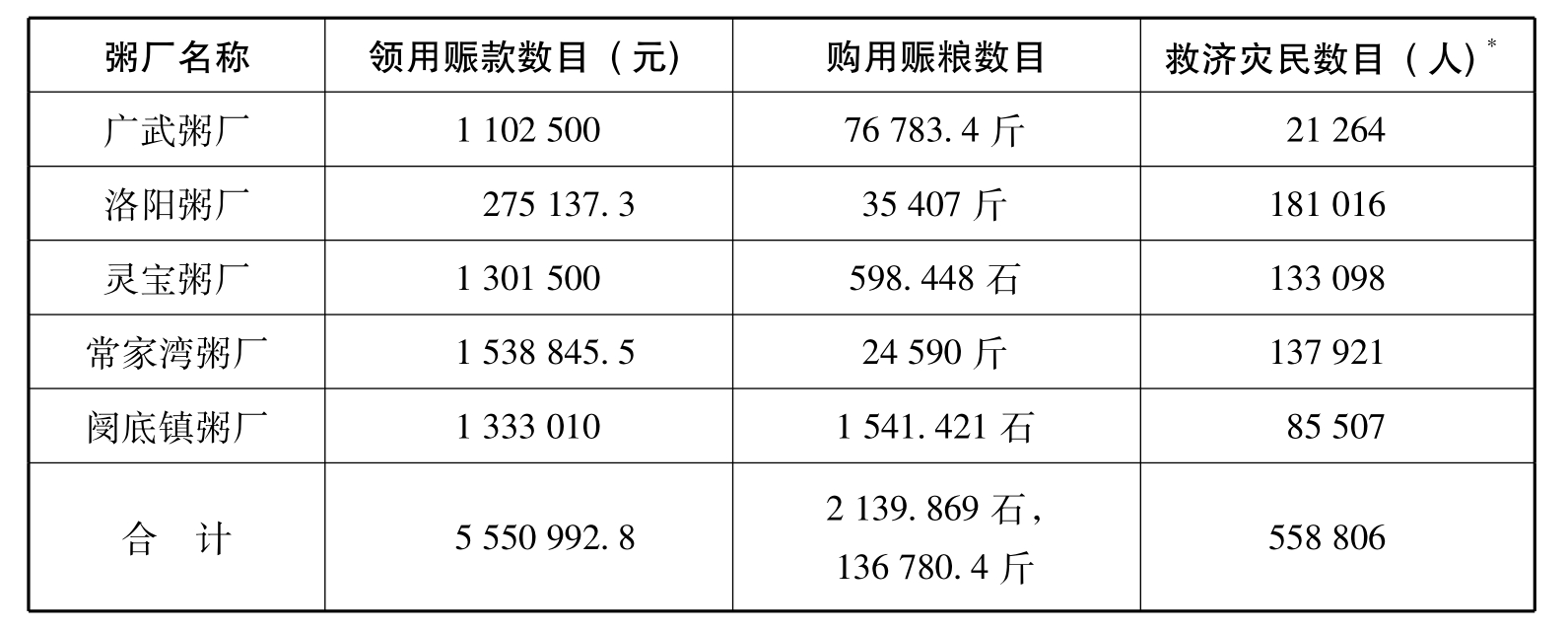

表1 河南省陇海路沿线各粥厂领用赈款数目及赈济人数一览表

资料来源:《河南省政府救灾工作总报告》,1944年,第78页,河南省档案馆馆藏,档案号:M08-49-1407。

说明:原文中救济灾民人数单位误写为“石”,笔者予以更正。

由于灾情遍及全省,陇海沿线的几个粥厂根本不能解决灾民的问题,于是,河南各地遍设粥厂,根据各县当时的上报统计情况,共有64县设立粥厂,有的县所设粥厂的数目惊人,高达1000多处。

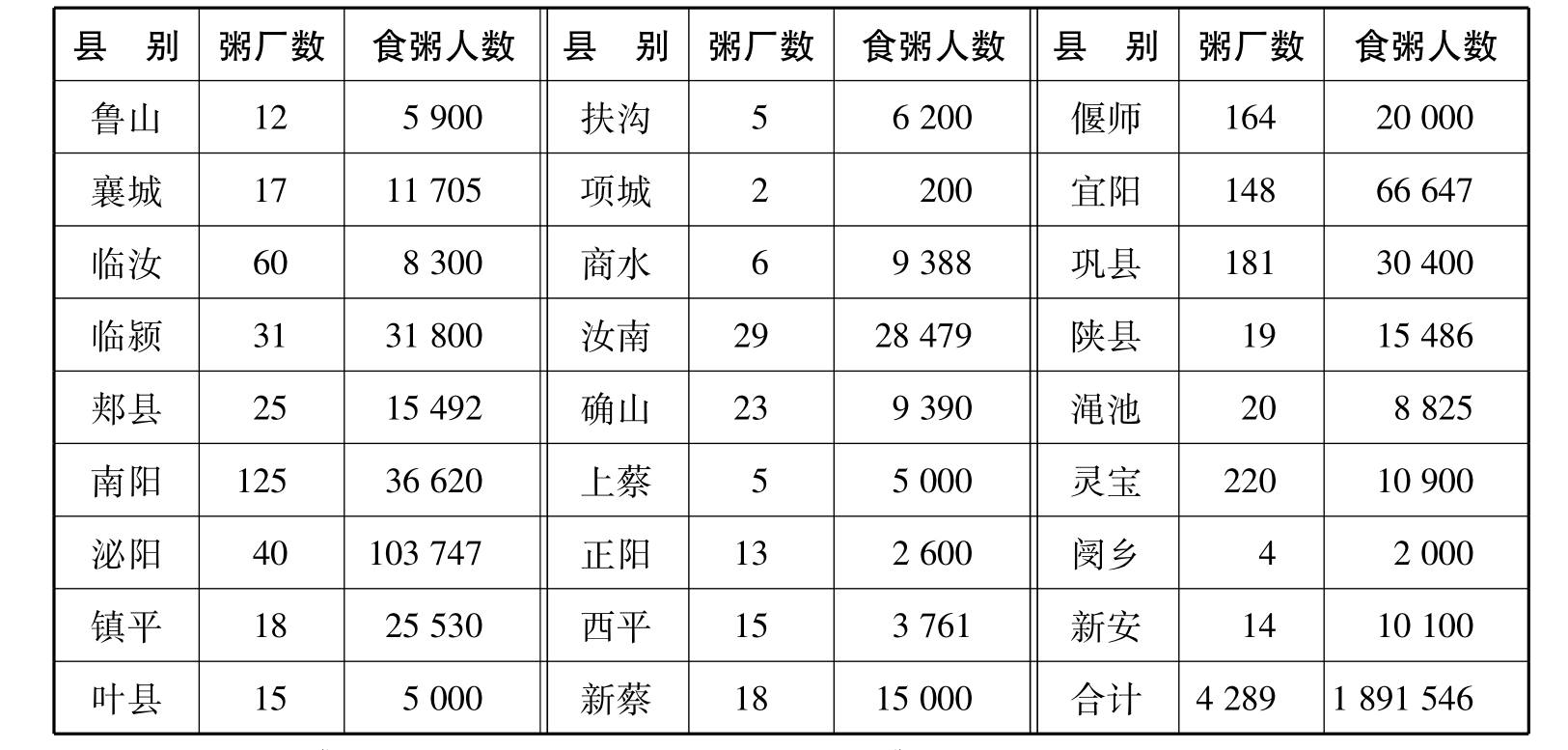

表2 河南省各县设立粥厂及食粥人数统计表

续表

资料来源:《河南省政府救灾工作总报告·统计》,1944年,第79~80页,河南省档案馆馆藏,档案号:M08-49-1407。

说明:汜水、卢氏两县也有粥厂,没有上报,具体数目不详,其余未列各县均无粥厂。西平县的统计数字有两个,因没有具体原因说明,故都予以保留。

从上表中可以看出,河南省各地共设立粥厂4000余处,食粥人数190余万,平均每个粥厂食粥人数为400余人。如果每个粥厂都是这么多人食粥,也许让人能够接受,然而事实并非如此,有的粥厂的食粥人数实在有点儿离谱,如泌阳县上报粥厂40个,食粥人数为103747人。唐河县上报粥厂33个,食粥人数为860000人。由于政府将这次救灾工作“明定列为各县县长及各级行政人员重要考成之一”,对于救灾不力的甚至给予免职的处罚。(7)所以难免有的县在上报时出现作弊的情况。

设厂施赈,古已有之。这种办法确实也起到了一定的作用,可以使部分灾民全活于一时。但这必须有个前提条件,就是每个粥厂食粥灾民数量不可过多,并且有足够的资金和粮食支持,就食灾民超过一定数量则会出现僧多粥少的局面,起不到救济灾民的作用。如1942年河南灾荒期间,尽管各地“粥厂遍布”,但由于资金和粮食不足,多数粥厂形同虚设,没有起到应有的赈灾作用。由于当时的统计数字是根据各县呈报的数字统计的,所以表中的数字难免有违心虚报的嫌疑。河南灾民到达西安后,当地也设有一个粥厂施粥,“但散发粥券,只有很少一个数目。许多的人,得不到吃粥的机会,而吃到的也只许一次,便在难民条上按上戳记,不能再领”。(8)这样的粥厂,怎么能够起到拯救灾民的作用呢?

三

灾情发生后,灾民所要解决的首要问题是食物问题。如果没有足够的食物作保障,很快便会出现严重的饥荒。调粟是灾害发生后临灾救济的重要措施之一。调粟政策包括平粜、移民就食、移民垦荒等。

(一)平粜

平粜也是历代重要的救荒措施之一。

1942年灾荒发生后,省县分别设立平粜委员会协调办理平粜工作。为了办理平粜解决民食,政府把这项工作作为当务之急,于1942年9月、10月间,由本省商人征购价款项下拨垫平粜基金2050万元,派人分赴陕、皖、鄂等省积极采购,并于洛阳、周口、潢川、南阳等处组织平粜运销站,负责办理平粜粮食之接运配销事宜。

除中央拨款外,部分县也筹款进行救荒,“阌乡县各级合作组织为加紧救济灾荒起见,将合作金库股金八万元悉数拨作平粜基金外,各社又筹集五万元办理平粜业务”;“商水县政府以粮价飞涨不已,劝募一百万元办理平粜”;“叶县用于平粜的粮食有七百市石之多”;“许昌筹集资金四十余万元办理平粜业务”;“孟津县筹款六万八千六百元办理平粜,以惠灾民”……(9)

省平粜委员会之下分设采购运销两大系统,采购系统包括陕西采购区、安徽采购区、湖北采购区;运销系统包括陕洛段洛阳平粜运销站、皖淮段周口平粜运销站、皖潢段潢川平粜运销站、鄂叶段南阳平粜运销站、安林段林县平粜运销站、洛修段修武平粜运销站。(10)

当资金到位后,开始分区采购粮食,同时分配到各个灾区。

从史料中的数字可以看出,各个平粜运销站配销粮食数量也不算少,如果确实如史料中记载的数量,则确实能解决部分灾荒问题,但实际情况并非如此。先不说平粜中的舞弊行为,在史料统计表格的后面就有这样的附注:其一,上列各运销站配销粮食数,是根据各区站每批采购配销数呈报表汇集统计;其二,各区站采购运销粮有无遗漏错误,尚未可必。(11)从这里可以看出,表格中的数字不可能没有问题,再加上当时政府明令救荒成绩与奖惩挂钩,所以也难免出现虚报数字的情况。

尽管政府对平粜有了条例的约束,但并不是说灾区的平粜就能够很顺利地进行。那么,平粜的效果如何呢?时任河南省高等法院首席检察官余在泗等对平粜进行了总结:“中央虽拨巨款举办平粜,唯组织庞大,手续繁杂,展转迁延,不待平粜,人已饿死。”所以,余在泗等首先提出要改善平粜机构,精简机构,缩减开支。(12)

(二)移民

移民也是传统的救灾方式之一,包括移民就食与移民垦荒等。

这次灾荒,河南灾民众多,虽然有各公私慈善救济机关团体尽量赈济,仍难普救,以致结队逃荒者络绎不绝于途。政府为保持抗战及生产人力,曾一再通饬各县设法劝阻,并就地妥筹救济以免流离,终因灾情过重,食粮奇缺,未能全部遏止。为解决灾民流徙问题,河南省政府一方面致电陕、鄂、皖等丰收省份,各本救灾恤邻之意,对入境灾民给予安置;一面规定管理灾民计划,电令各县对确无生路之灾民加以登记编组,发给证明文件,然后始准出境谋生,在沿途指定人员管理或派员护送,以免滋扰,并由省赈济会在洛组设办事处,协同洛潼难民总站办理赴陕灾民运送事宜,由省府拨款汇交洛潼总站代发救济费,每口发给救济费5元以资补助。时任河南省政府主席李培基趁因公赴陕之机,与时任陕西省主席熊斌商洽移民就食事宜,商定除自动赴陕谋生者不计外,由豫省各难民收容所及各县选送灾民5万人集中洛阳,由洛潼总站代为运送至陕;此外,经和湖北省陈主席商洽同意配遣鄂北各县1万人,在湖河镇、孟家楼、新店铺等处分设灾民招待所,负责接收遣送。

除自动逃荒者之外,由省府遣送在洛登记赴陕灾民计318500余人;由各招待所遣送入鄂者21966人。

由于灾情严重,灾民众多,除往陕、鄂两省移送灾民就食以外,并因陕西省黄龙山、黎坪等地垦区尚可收容,陕西省政府多次电请行政院转饬农林部增加黄龙山等垦区经费,增收垦民并分配各灾民收容所遵照遣送。但由于河南省自动赴陕之灾民多经陕西省政府导引垦区安置,以致收容人数过多,垦区便电请停送。至于已起运在途者,无法中途折回,仍电农林部转饬垦区如数接收,以免流离。对于由陕赴甘灾民,则由甘肃省谷主席指定陇东、陇南各县为收容地区,并予收容救恤。(13)由于还没看到这部分情况的史料,具体安置人数和安置状况笔者也不敢妄断。

究竟这次移民情况怎么样呢?《前锋报》当时特派驻洛阳记者李蕤对陇海铁路上灾民的情况进行了详细的描述:“陇海铁路,在灾民的心目中,好像是释迦牟尼的救生船。他们梦想着只要一登上火车,便会被这条神龙驮出灾荒的大口,到安乐的地带。”于是,灾民纷纷沿陇海铁路移食陕西等省。尽管一些灾民挤上了“救生船”,但“也许几个钟头以后,(他们)便会血肉模糊地躺在洞口前、天桥下;他们常常被这样摔下的”。这条在灾民心中充满希望的“生命之线”却成了多数灾民生命的“终结线”。一些侥幸到达西安的灾民并没有得到他们“梦想”中的安排,因为“人家为了市容的雅观,根本不准这些破烂的人群到市内去”。流落到此的灾民无奈之下,“有许多人,在平地上挖出一条小沟,再从小沟掘挖小洞,一家人便蛇似的盘在里面。……(结果)有许多是活活饿死,有的则是一家人集体自杀”。(14)

四

(一)工赈

工赈即以工代赈,是民国时期盛行的赈济形式。由于“工赈被认为是最合科学原则及最实用的救灾办法,民国时期历届政府都重视这种救济方法”。(15)

这次灾荒发生后,政府也采取了工赈的救灾方法。主要措施有:

1.凿井等小型水利工程

凿井是救济旱灾比较好的办法。灾荒发生后,政府向农工银行贷款100万元实施凿井工程,分发临汝、鲁山、郏县、宝丰、伊阳、叶县等六县,大概可以开凿灌溉井385眼。为了能够尽早落实,凿井计划先后报政府第974、981、990、994、1013次委员会会议议决通过,并于1943年元月8日和农工银行签定贷款合同,饬令银行迅速拨款,由水利部派专家在技术方面予以指导。

2.修渠等大型水利工程

其一,利用河南省1941年7月与四行局所签订的农田水利贷款合同400万元,开凿湍惠渠。该工程于1942年初开工,截止到年底土方已经完成近半,建筑物完成1/4,开支工款200余万元,全部工程完成后可以灌溉田亩24万余亩。其二,利用河南省1939年12月与农本局所定兴办豫西农田水利贷款合同85万元项下所余57万元,另向中国农民银行贷款150万元,开凿公兴渠。该渠1942年初开工,截止到年底,土方已完成一半,建筑物完成1/3,开支工程费50余万元,预计工程完工后可以灌田25000亩。其三,拟贷款兴办唐惠渠、白惠渠、民乐渠、三峡河渠、惠嵩南渠、惠嵩北渠、永济新渠等渠二期工程,共需工程费约9742万元。该计划由河南省建设厅造计划书上交至行政院水利委员会和中国农民银行总管理处争取经费,一旦合同签订贷款到位就可开工。此外,派人去重庆向中央请拨72010万元,以疏浚石梁河、清流河、泥河、灰河、师河、唐江河、淤泥河、港河、韦河、颍河、洪河等河道工程。(16)

不可否认,工赈不仅拯救了灾民,而且有助于改善生态环境,能够取得长远的效果。黄泽苍对工赈进行了较高的评价:“救灾之法,莫善于工赈,召集壮丁之被灾者,授以工作,记工授食,老弱之父母,无力之妇孺,亦可间接得食。如此办理,不从事于工作者,无以度日,非真贫者不能授赈,冒名欺诈之事,即可杜绝;而不良之徒,向以乞丐为生者,亦不能分润毫末。”(17)但对于工赈的评价,不可一叶障目而不见其劣,“这些大批的被征者,单就妨碍农事一点而论,已经能够使他们的家庭经济受到重大威胁,何况工作期间的生活情形又异常恶劣,他们抛弃了自己的工作甚至还得奔到十多里以外去受驱使,而所得的工资还是不够一饱”。(18)哪里谈得上去养家糊口?即使工赈能够给灾民带来很多实惠,而真正受惠的也是极少的灾民。所以,过高估计工赈的效果不是实事求是的态度。

(二)除蝗和祛疫

蝗与旱相因,蝗因旱而招。所以,干旱往往会带来严重的蝗灾,同时还会带来另一种灾难——瘟疫。救荒的一项重要的措施就是除蝗和祛疫。

1.除蝗

民国时期,蝗灾给河南造成的损失也相当严重,所以除蝗便成了政府一项重要的救灾措施。民国二十三年(1934年)六月,实业部召集河南等七省专家、学者召开治蝗会议。(19)会议拟请成立中央治蝗委员会,并通过《各省治蝗办法大纲》。

《各省治蝗办法大纲》的颁布对治蝗工作起到了相当的作用。1942年河南大旱灾后,接着又发生了大面积的蝗灾,波及全省,是民国时期河南蝗灾最为严重的一个时期。

由于当时没有农药,也没有器械,唯一的灭蝗方法就是靠人工、土法防治,并总结出四条防治措施:挖沟掩埋法、围烧法、炮轰法、扑打围剿法。省政府制定《河南省治蝗方案》,印发全省参照执行。“效果还不错,但却践踏、损毁了很多庄稼。”(20)

在一些地方,由于没有统一的组织,农民看到蝗虫来了,便想办法扑打,结果越打越多,一些迷信的人视蝗虫为神虫,说什么:“蝗虫是老天爷派下来的神虫……可不敢打,越打越多。”(21)这些言论或多或少地影响到治蝗的进度。

为肃清蝗患,省政府制定了有效的治蝗办法,“迭电各专员县长遵照实施,务期灭绝蝗蝻,以救灾黎”。

省政府不仅通令各地“遵照实施”灭蝗办法,而且发动人民扑打,并组织宣传队,进行打蝗宣传;还进行捕蝗竞赛,捕蝗在500斤以上者,给予奖章或奖状,民众捕蝗1斤,给价5角;同时制定扑蝗罚则,凡各县府乡镇保甲长不肯发动群众限期灭蝗者,予以严惩;其中更重要的是破除迷信,让人们知道蝗虫是害虫,不是神虫。

由于这次蝗灾面积广大,灾情严重,加上灾民的迷信思想泛滥,增加了灭蝗的难度。如果单纯靠灾民自己的力量来对付蝗灾,恐怕后果不堪设想。政府在这次灭蝗中起到了重要的作用,由于政府办法正确,措施得力,使灭蝗工作取得了较大的成功,到1945年,基本上消灭了蔓延数年的蝗灾。

2.祛疫

旱灾发生后,往往容易引发疫情,所以,祛疫也是救灾的一项重要措施。民国政府对此较为重视,并且颁布专门条例,民国七年(1918年)颁布《防疫人员奖惩及恤金条例》,十九年(1930年)颁行《传染病预防条例》,二十一年(1932年)颁布《中央防疫处办事细则》。(22)同时,内务部于民国八年(1919年)设立中央防疫处,后隶属于全国经济委员会卫生实验处。

由于乡村平时卫生条件就不是很好,灾害发生后,生活环境的恶化更会诱发疾病滋生,疫病流行,而疫病的流行往往会造成人口更大规模死亡的情况。

1942年河南旱灾面积大且严重,河南省政府认为防疫工作不仅关系到人民的健康和社会的稳定,而且对于国家的生存也极为重要。再加上河南三面环敌,灾荒频仍,灾民颠沛流离,饥寒交迫,抵抗力极弱。为防止疫疠发生和流行,政府认为防疫与救灾并重,严令卫生注意事项,通饬各县遵照执行。

省政府为加强防疫工作,令卫生处积极推动防疫工作,随时救治。并组织临时救护队,每一个救护队设医师1人,护士2人,警察2人。

民国政府的祛疫工作的确不无效果,但其“效果终属微小,范围也极有限,大多数贫苦民家,每遇大疫,仍无获得医疗之机会,唯有坐而待毙”(23)。尽管如此,考虑到民国政府当时的财力以及社会环境,如果没有政府的医疗防疫等工作,疫情的后果恐怕是难以想象的。所以,必须对民国政府的祛疫工作持一定的肯定态度。

综观这次救荒情况,尽管民国政府的救荒措施的实施状况有许多要检讨之处,但其仍是这次灾害救济的主要依靠,所起的作用占相当大的比例。虽然大多数研究者认为民国政府的救灾情况是“雷声大雨点小”,但如果没有政府一系列的救荒措施,灾荒的后果将更不可预料。当然,坦白地说,民国政府的救荒确实存在相当多的不足甚至非常糟糕之处,这一方面和政府的腐败有关。当然,民国时期不稳定的社会环境和捉襟见肘的财政状况也是其救灾不力的瓶颈所在。事实证明,没有政府的救灾措施,灾害的影响是不可想象的。

【注释】

(1)*苏新留(1971—),历史地理学博士,河南南阳师范学院历史文化学院副教授,主要从事社会史、灾害史和历史地理研究。

(2)民国三十一年十月七日旅洛公民苏天命呈文,(南京)中国第二历史档案馆馆藏,档案号:一一六/438。

(3)《河南省旅沪同乡会会议》,上海市档案馆馆藏,档案号:Q117-30。

(4)行总河南分署秘书处编:《河南善救分署周报——两年业务纪念特刊》,1947年版,第13页。

(5)李培基:《当前问题与今后的动向》,载《河南政治》1942年9月号。

(6)河南省政府编印:《河南省政府救灾工作总报告》,1944年,第8~9页,河南省档案馆馆藏,档案号:M08-49-1407。

(7)河南省政府编印:《河南省政府救灾工作总报告》,1944年,第90页,河南省档案馆馆藏,档案号:M08-49-1407。

(8)李蕤:《无尽长的死亡线——一九四二年豫灾剪影》,载《河南文史资料》第13辑,1985年。

(9)河南省政府编印:《河南省政府救灾工作报告》,1944年,第62~63页,河南省档案馆藏,档案号:M08-49-1407。

(10)河南省政府编印:《河南省政府救灾工作总报告》,1944年,第24~25页,河南省档案馆藏,档案号:M08-49-1407。

(11)河南省政府编印:《河南省政府救灾工作总报告》,1944年,第35页,河南省档案馆藏,档案号:M08-49-1407。

(12)余在泗等报告《河南灾情奇重物价飞涨、米麦来源缺乏,购买困难》,中国第二历史档案馆,档案号:一一六/459。

(13)河南省政府编印:《河南省政府救灾工作总报告》,1944年,第41页,河南省档案馆藏,档案号:M08-49-1407。

(14)李蕤:《无尽长的死亡线——一九四二年豫灾剪影》,载《河南文史资料》第13辑,1985年。

(15)刘五书:《论民国时期的以工代赈救荒》,载《史学月刊》1997年第2期。

(16)河南省政府编印:《河南省政府救灾工作总报告》,1944年,第9~10页,河南省档案馆藏,档案号:M08-49-1407。

(17)黄泽苍:《中国天灾问题》,上海商务印书馆1935年版,第87页。

(18)罗琼:《征工与工赈》,载中国经济情报社编《中国经济论文集》第2集,上海生活书店发行,1936年7月。

(19)《中央日报》1934年6月7日。

(20)白文田:《1943年河南蝗灭亲历记》,载《河南文史资料》第51辑,1994年。

(21)李玉震:《鲁山蝗灾的片段回忆》,载《河南文史资料》第25辑,1988年。

(22)蔡鸿源主编:《民国法规集成》,黄山书社1999年版。

(23)邓云特著:《中国救荒史》,商务印书馆影印本1998年版,第364页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。