第一节垦荒活动标志着混沌状态的结束

在中国古代神话中,“混沌”一词有许多不同的意义,有的作为天地不分之前的一种形容词;有的作为宇宙产生前混乱状态的一种神格化;有的则作为一种寓言化的形象。“混沌”一词最早镶嵌在盘古神话中,它出现得非常晚,直到公元222~280年三国时代才出现。《三五历记》:“天地混沌如鸡子,盘古生其中;万百千岁,天地开辟,阳清为天,阴浊为地。”而比它早的从《天问》到《淮南子》都未见“混沌”二字,而只见“冯翼”,《天问》:“曰遂古之初,谁传道之?上下未形,何由考之?冥昭瞢暗,谁能极之?冯翼惟像,何以识之?”《淮南子·天文训》:“天地未形,冯冯翼翼。”冯翼,指大气运动的一种状态,在天地尚未成形之时的一种“无形之貌”的状态,后来才用混沌一词去替代它,意义相同,是“冯翼”的同义词。《老子》第二十五章:“有物混成,先天地生。”王弼注:“混然不可得知,而万物由之以成,故曰混成也;不知其谁之子,故先天地生。”这里所谓的混成,也就是构成万物的一种原始物质。

其次,是神格化的混沌。《山海经·西次三经》:“天山……有神焉。其状如黄囊,赤如丹火,六足四翼,浑敦无面目,是识歌舞,实为帝江也。”毕沅注:“江读如鸿,《春秋传》云:‘帝鸿氏有不才子,天下谓之浑敦。’”《神异经》:“昆仑西有兽焉……名为‘浑敦’。”这里所谓的浑敦,其实都是神名。第三,就是庄子所说的寓言化、哲学化了的混沌。《庄子·应帝王》:“中央之帝为浑沌”,这个“浑沌”和《山海经》中的“浑敦”相似,也是无面目的,由于时间之神倏和忽的错误加工而给害死了。不过,从原始思维的特征来看,这三种混沌的用法似乎都太哲理化,它不像是原始人应该有的想法,它们是后来才有的概念。那么混沌的观念究竟是怎样产生的,它的原型究竟是什么,就神话本身而言,是找不到答案的,正如屈原所说,上下未形,谁由考之?因此,它的原型必须从其他途径去加以寻找。

《拾遗记·夏禹》说:“远古旷代,事异神同。”许多民族的创世神话都曾出现“混沌”的概念,这并非完全是巧合。古希腊哲学家安那克萨哥拉(Anaxagoras)曾把混沌看作为“原始的混合”,这一看法有着广泛的适应性。推测起来,混沌观念的这种世界性的雷同,其中必有缘故。那么究竟是什么原因才能使不同时代、不同地区、不同种族的人们在长期的神话传说中保持这个词的内涵的一致性呢?其中究竟哪些因素是原生的,哪些因素是派生的?

乍看起来,这个问题已经有了可靠的回答:原始人在思考世界从何而来之时,他们所想的几乎完全一样,那就是“无”中不能生“有”,由此,他们才去寻找能构成万物的因素,那种被后来的哲学家称为“始基”的东西,原始人则称为“混沌”。但明显的事实是,把万物之原归结为一种单一物质的思想,对原始思维来说它仍然显得太抽象、太深奥了,因此它不可能是真正原始的。不难设想,原始思维的真正对象大都是具体的,并且是常常重复发生的。对原始人而言,混沌首先应该是一种看得见的东西,那么它究竟指的是什么呢?

许多国家和民族的创世神话都有一个相似点:混沌是指天地未分开之前的一种状态,只要天地一旦分开,也就意味着混沌的结束。神话是想象的产物,要想从一个形容词中直接寻找到它的原型是不可能的。G.汤姆森(G.Thomson)在《古希腊社会研究》中,曾经根据美洲印第安人关于宇宙起源论的分析,认为神话中所谓的天地未分,应该追溯到部落最初划分为两个互通婚姻的部落的记忆。这种看法究竟有多大的普遍性是另外的问题,但它的思路却具有启发性,因为它跳出了就混沌论混沌的传统解释的框框。

实际上所谓的开天辟地,在许多情况下指的是一种垦荒活动,例如在巴比伦的创世神话中,马尔杜克(Marduk)杀死了代表混沌之神的提阿马特(Tiamat),并用它的身体创造出大地和人类。而在最古老的马尔杜克画像中,他被描绘成手持三角锹或锄的神灵,创世活动明显被比喻成一种垦荒活动。希腊的智慧女神雅典娜的原型是古代迈锡尼的神祇,她被认为是犁和耙这两种最重要垦荒农具的发明者。这些古老的神话都在向我们暗示出最早的宇宙秩序是和垦荒活动相关的,它是垦荒活动的结果。在原始人看来,所谓混沌也就是一个未经开垦的世界,它和那种人化了的世界是有很大区别的。

清代吴楚《说文染指·释无无》:“林部:无,丰也。其实无即荒

芜本字,无与荒等也。荒本大荒之荒,草木虽丰盛而未加治理则财用未兴,故又为虚荒之荒。”由此可见,创世神话中,从无到有的创世,实际上与垦荒有着密切的关系。所谓混沌者,即荒芜也。《山海经》中,“无草木”是出现得最频繁的词,查了一下,竟达80多处,《大荒经》中虽然没有出现“无草木”一词,但却频繁出现“大荒之中……”的句型,可见,荒无人烟、寸草不生是原始地貌的一个最普遍的特征,所有这些未经开垦的区域,实际上都相似于混沌状态。而那种能打破地平线的原始建筑物,哪怕就只是一根柱子,就成了结束混沌状态的标志,这种人工建筑最晚在新石器时代就已经开始。

原始人类几乎毫无例外地要依靠狩猎和采集来维持生存,而无论是狩猎还是采集都不能固定在一个地方,他们的狩猎半径和采集半径几乎随时都在变换,初到一个地方,所有那些荒无人烟、未经人类涉足过的不毛之地所显示的陌生性,都相似于混沌状态。所以,混沌的最初原型应该是指未被开垦的甚至是未被涉足过的土地。这种看法绝非无中生有,在一些神话传说中可见其端倪。例如《淮南子·精神训》:“古未有天地之时,惟象无形。窈窈冥冥,芒芠漠闵; 濛鸿

濛鸿

洞,莫知其门。有二神混生,经天营地……于是乃别为阴阳,离为八极。”所谓 濛鸿洞,也就是混沌不分的状态。而天是无法经营的,所谓经营天地,无非就是开垦荒地。一些神话传说中英雄人物所谓的开天辟地,“开天”是虚的;“辟地”却是实的,他们的主要功绩之一就是垦荒。《管子·揆度》:“燧人以来未有不以轻重为天下也,乘天势以隘制天下,破增薮焚沛泽。”“沛泽”者,即草棘丛生,荒芜之地。《风俗通》:“泽沛者草木之蔽茂,禽兽之所匿也。”《商君书·画策》:“昔者,昊英之世,以伐木杀兽,人民少而木兽多”,为扩大生存空间,垦荒在所难免,而每一块土地都是由一个地祇看守着的。当原始人类开辟一块荒地后,可能要竖立一根柱子作为该地已经被神圣化的标记,在甲骨文中,“土”字作“⊥”,即在新开垦的土地上竖立一根柱子,以此作为它被占领的标记。这在古代神话中也有所反映。《国语·鲁语上》:“昔烈山氏之有天下也,其子曰柱,能殖百谷百蔬;夏之兴也,周弃继之,故祀以为稷”;《左传·昭公二十九年》:“稷,田正也。有烈山氏之子曰柱,为稷,自夏以上祀之。周弃亦为稷,自商以来祀之。”这里的“柱”,显然已被神化,它成了农耕始祖的象征。故在甲骨文中,古人对土地进行测量时,要对“大庚”进行祭献活动。《诗经》中这类记载不少。如《小雅·信南山》、《大雅·公刘》中都有这方面的记载。《周礼·地官·大司徒》:“凡建邦国,以土圭土其地,而制其域。”郑玄注:“土其地,犹言度其地。”古人把土地的测量看作是建邦立国的一件头等大事。空间的人化使它和混沌状态相区别,所谓人化的自然也就是世俗化的自然。世俗化的第一步就是垦荒,只有在此基础上,才能筹划出神圣化的空间区域。

濛鸿洞,也就是混沌不分的状态。而天是无法经营的,所谓经营天地,无非就是开垦荒地。一些神话传说中英雄人物所谓的开天辟地,“开天”是虚的;“辟地”却是实的,他们的主要功绩之一就是垦荒。《管子·揆度》:“燧人以来未有不以轻重为天下也,乘天势以隘制天下,破增薮焚沛泽。”“沛泽”者,即草棘丛生,荒芜之地。《风俗通》:“泽沛者草木之蔽茂,禽兽之所匿也。”《商君书·画策》:“昔者,昊英之世,以伐木杀兽,人民少而木兽多”,为扩大生存空间,垦荒在所难免,而每一块土地都是由一个地祇看守着的。当原始人类开辟一块荒地后,可能要竖立一根柱子作为该地已经被神圣化的标记,在甲骨文中,“土”字作“⊥”,即在新开垦的土地上竖立一根柱子,以此作为它被占领的标记。这在古代神话中也有所反映。《国语·鲁语上》:“昔烈山氏之有天下也,其子曰柱,能殖百谷百蔬;夏之兴也,周弃继之,故祀以为稷”;《左传·昭公二十九年》:“稷,田正也。有烈山氏之子曰柱,为稷,自夏以上祀之。周弃亦为稷,自商以来祀之。”这里的“柱”,显然已被神化,它成了农耕始祖的象征。故在甲骨文中,古人对土地进行测量时,要对“大庚”进行祭献活动。《诗经》中这类记载不少。如《小雅·信南山》、《大雅·公刘》中都有这方面的记载。《周礼·地官·大司徒》:“凡建邦国,以土圭土其地,而制其域。”郑玄注:“土其地,犹言度其地。”古人把土地的测量看作是建邦立国的一件头等大事。空间的人化使它和混沌状态相区别,所谓人化的自然也就是世俗化的自然。世俗化的第一步就是垦荒,只有在此基础上,才能筹划出神圣化的空间区域。

恩斯特·卡西尔(Ernst Cassirer)说过:“在初民生活和初民社会的情状下,我们几乎找不到有关抽象空间的观念的任何迹象。初民的原始空间是一种行动空间,而行动集中在当下的实际需要和利益之上。”[1]

在原始的荒漠中,天地在地平线上连成一片,所以在原始人看来,天地是不分的,只有地面上出现的人造建筑物才能划破地平线上天地的联结。卡西尔所说的“行动空间”除了垦荒之外,初民还能做什么呢?维柯也曾经说过:“耕犁的把柄靠在祭坛边,颇有一种威风,这使我们理解到耕种过的土地就是异教民族的最初的祭坛。”拉丁人把翻土板叫做urbs,古字urbum(城市)就是从这个字来的。“最初开垦的土地曾是世界上最初的掠夺品。”[2]

很明显,翻土垦荒,建立城市,修筑祭坛是密切联系在一起的。直到中世纪的欧洲,城墙仍然被认为是抵御盗贼和魔鬼的一道屏障:“首先是围绕着城市的牢固的城墙。在高卢—罗马时期,围墙环绕着整个城市。……在中世纪末叶,旅客必须在日落前到达城里,以便在那里安全过夜。来迟者得格外小心,因为每天晚上城门都将紧紧关闭,并且有岗哨把守。”[3]

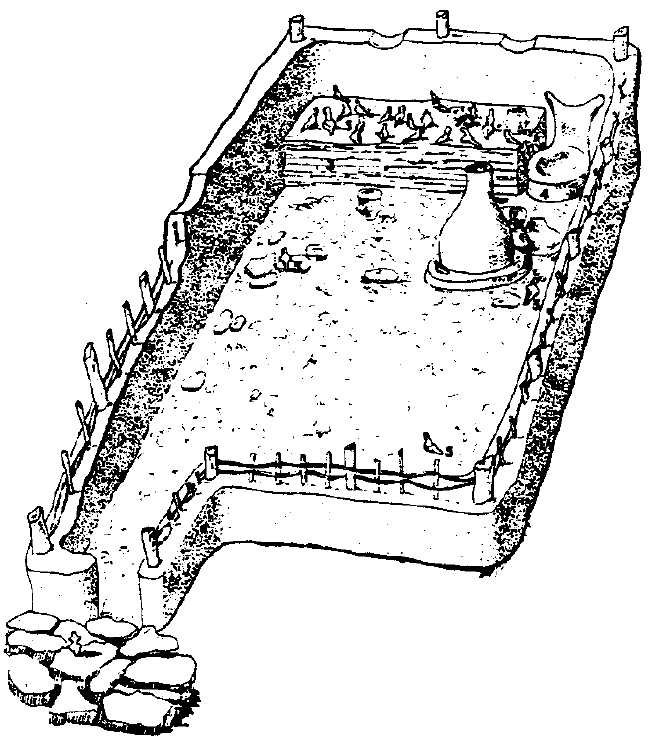

《礼记·礼运》:“城郭沟池以为固。”《尉缭子·兵谈》:“量土地肥硗而立邑,建城称地,以城称人。”《战国策·赵策》:“古者四海之内为万国。城虽大,无过三百丈者;人虽众,无过三千家者。”据考古发掘的古城遗址看,其形制大多为方形,规模很小,更何况原始社会了。最初的“城”,一定小得可怜。湖南澧县城头山也曾发现距今约4600~4700年新石器时代的古城遗址,环绕这座古城城墙的是长1000米、宽10米、深3~4米的巨大壕沟。据考察发现,该城墙在建造前曾建造过祭坛,并举行过祭祀活动。这种城墙、祭坛和壕沟三者共建的现象在后来一直被继续着。例如在山东桓台县最近也发现了这种共建现象。

要发现最早的祭坛遗迹是很不容易的事情。早在20世纪30年代,李济先生在一篇有关安阳的发掘报告中谈到,在殷墟的发掘中,曾发现一处纯黄土,绝对不掺杂他种泥土的大台基。萧兵先生在《黄帝为“璜帝”考》一文中认为它是黄土崇拜的痕迹。这个黄土台基很可能就是殷代的祭坛遗址。1994年在浙江海盐西桥镇发掘出一座土筑祭坛,东西长200米,南北长80米。祭坛最高处高约4米,距今已有5000年。其中的祭坑也填满了纯净的黄土,它是否是黄土崇拜的痕迹很值得研究。20世纪80年代,我国浙江余杭瑶山发现与墓葬复合的祭坛遗迹。祭坛由红土台、灰色围沟、砾石坎三部分组成,面积约400平方米。座东朝南,中心的一块红土台边长约5.6米。四周是宽约2米的围沟,遗址有12座墓葬,据专家们推测,墓主的身份与祭坛有密切关系。他们生前可能就是巫师之类的神职人员。出土的玉器上刻有神秘色彩的神徽图案。

古代早期的祭坛也是十分简陋的。《诗经·大雅·灵台》:“经始灵台,经之营之,庶民攻之,不日成之。”《晋书·天文志上》释“灵台”:“明堂西三星曰灵台,观台也,主观云物,察符瑞,候灾变也。”灵台即祭坛。“不日成之”的祭坛可以看作是早期神庙的雏形。有时祭坛的建立还伴随着人祭,1995年,我国山西垣曲商城遗址发现3500年前的椭圆形祭祀坑,鹅卵石下有一具人骨架,《礼记·月令》:“九门磔攘。”孙希旦《集解》:“磔,磔裂牲体也。九门磔攘者,逐疫至于国外,因磔牲以祭国门之神,欲其攘除凶灾,禁止疫鬼,勿使复入也。”这具人骨架当是磔攘之祭的首次发现。这种用人牲来取悦于妖魔鬼怪的仪式在世界各地十分普遍。

至于《韩非子·五蠹》所说“构木为巢,以避利害”之类的原始建筑无疑将产生得更早。古代最古老的城墙是很难保存的,但是壕沟却比较容易保存,它成为古代市镇建筑的一个最重要的见证。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中曾经谈到由城墙围绕起来的城市是由野蛮时代进入文明时代的主要遗产。古人在建造城墙时,往往要先挖壕沟并建造祭坛或神庙。而要建造任何一种建筑物首先必须垦荒。这也就是为什么当一块荒地被开垦之时,常常要举行一种象征创世活动的祭礼的原因。“因为只有神才能给予混沌状态以形式和准则”。[4]

实际上早期人类的垦荒活动才是神的创世活动的原型。一切的原始垦荒活动都被转换成了神的创世活动。不仅神庙是供奉给神灵的,一切原始垦荒活动的功绩都被归结为神的创世活动。因为垦荒活动被神圣化为一种神的创世活动,所以古代帝王不得不把它神圣化、制度化和仪式化。《管子·轻重甲》:“今君躬犁垦田,耕发草上,得其谷矣。”

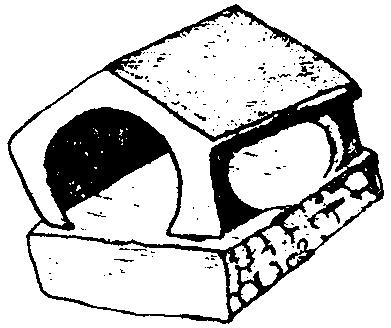

一篇苏美尔人(Sumerian)的文献曾说:诸神创世之地,即羊群和谷物的发现地。[5]当斯堪的纳维亚人开始占领冰岛时,他们用Landnama一词去表示他们的垦荒活动,意思即通过一种创世活动,把混沌状态转变为一种宇宙的和谐状态,而并不仅仅把垦荒看作是种世俗活动。反过来说,除非举行一种结束混沌状态的祭礼活动以复现原始的创世活动,否则对土地的占领还不是合法的占领。按照苏美尔人的神话史诗《埃努玛—埃利什》(Enuma-Elis),拉赫穆(Lahnda)和拉哈穆(Lahamu)是从混沌之中最早出现的孪生神灵,代表着形成大地的淤泥,很明显,这里淤泥就相当于混沌。古代美索不达米亚的建筑规模不大,“哈拉夫的建筑通常是有特色的宽阔的房屋,尺寸多样,直径从3米到7米不等,被称为‘圆形蜂巢冢(tholoi)’”。[6]

在古埃及神话中,创世者被认为是从混沌状态的水中出现的。一则埃及神话说,宇宙在被创造前原是一片混沌状态,洪水覆盖着大地,世界漆黑一团,也不存在任何神祇,后来,一个泥岛出现在水中,这也就是第一个神龛的所在地,巨匠造物主(Demi-Gods)在黑暗中出现,他拣起一根芦苇杆插在水边的泥土中,这里变成了一道由芦苇围成的墙,它就是埃及最早的神庙。它既是创世活动的发源地,又是生命的发源地,混沌状态从此结束。建于公元前4世纪的菲莱神庙(The temple of Philae)在埃及神话中被认为是一种创世活动的产物。“在菲莱神庙建立之前,世界上根本一无所有,整个地球尚处于黑暗和朦胧之中。”[7]

菲莱建有许多神庙,故有庙岛之称。1907年老阿斯旺水坝建成后,曾被淹没,后高坝建成后,庙岛又重新露出水面。1980年又按照原样重建菲莱神庙,保持了原来的建筑风格。是神庙的建造结束了世界的混沌状态,它的出现本身就是创世活动的标记,宇宙秩序从这里开始。在古埃及伊德福(Eduf)神庙中的“多柱厅”中的圆柱被认为是再现了混沌初开之际一根根的芦苇杆在原始岛屿中出现的景象。见图1-001。

图1-001

在古埃及,丈量土地的单位厄尔(ell)是专门用于神庙规划,并献给掌管土地的月神透特(Thoth)的。在古希腊,按照荷马时代的观念,是地母该亚(Gaea)第一个从混沌之中分离出来,她是大地之神。地的分离意味着混沌状态的结束。在古罗马有关测量土地的著作中,划定疆界的事最初是由罗马神话中的主神朱庇特(Jupiter)掌管的,并直接和创世活动相关。“一旦界线被划定,由树篱围起来的空间,就直接由一个神灵所占领。”[8]

所有这些都隐隐约约地向我们表明,在作为西方文明源头的巴比伦神话和希腊神话中,混沌状态就是大地产生之前的一种模糊状态,它的原型就是未经开垦的土地。古印度的情况也同样如此,在吠陀时代,人们普遍认为是创世神生主(Prajapati)使世界秩序进入有序的普遍融合,从而斩断了混沌的世界秩序。当一块土地首次被耕种时,人们就要讲述众神在太古时代耕种这块土地的传说,有关混沌的神话,大概就是这种传说的一种。在《吠陀》中,供奉给火神阿耆尼(Agni)祭坛的建造,首先要由对一块土地的合法占领所组成,而阿耆尼祭坛则是对创世宇宙的微观模仿。[9]

开垦土地、挖掘壕沟,建筑城墙,建造神庙,也就意味着混沌状态的终结,原始的荒原首先通过开垦而被秩序化,而后才被用作神的居所。正如《礼记·礼器》所说:“因吉土以飨帝于郊。”

混沌象征着未开垦的土地,这一点甚至在非洲神话中也可见其端倪。祖鲁人(Zulu)的创世神话认为,在创世前宇宙只是一片沼泽,在北方有块叫乌兰加(Uhlanga)的陆地,它长起了许多芦苇和灯芯草,它们的色彩各不相同。一天早晨,天神乌维林卡奇(Umvelinqangi)从天而降,并和乌兰加结婚,他们用不同色彩的芦苇和灯芯草制成了男人和女人,最早的人类就被称为昂克乌昂克乌(Unkulunkulu),他们的子孙就成为肤色各不相同的民族。这一创世神话非常类似于希腊神话中天神乌刺诺斯和地神该亚相结合的情节,这里虽然没有出现混沌的概念,但沼泽地实际上也就相当于混沌状态。

要想复原某一神话的原始意义是很困难的,但寻找某些观念由哪种意义转换而来,却并不是完全不可能的。混沌的观念如此普遍,想来必有其史前现实生活的基础,除了原始的荒原之外,很难想象还有哪种情况要比它更接近混沌状态了。

最早的祭礼也许根本就没有祭坛,祭坛之类的专门祭祀场所是在祭礼高度发展起来以后,而且常常是为了定期举行祭礼仪式而设的。美国考古学家玛丽亚·金博泰斯(Marija Gimbutas)在她的著作中曾为我们提供了许多欧洲最原始的祭坛的模型。[10]

由于有的祭台模型是陶制的,因此比较持久,从新石器时代一直保存至今。例如,在匈牙利的塞格德(Szeged)附近和斯洛伐克的布兰奇(Branc)附近都曾发现过由古代神庙留下的中心柱坑,旁边还有一些明显带有宗教意义的小型雕像,它们像是在庆祝神庙落成时用的,但神庙的细节已无法复原了,唯一能够使我们比较清晰地推测古代神庙、神龛或祭坛的是新石器时代的陶器模型。

图1-002

图1-002为在罗马尼亚东南部伊兹瓦雷莱(Izvoarele)发现的无柱神庙模型。它制作于公元前4500年。考古学家根据这一模型推测,它无需木柱来支撑,可以以未经烧结的土坯来砌成。在希腊北部色萨利(Thessaly)也曾发现一件由四个宽大拱门构成的泥质神殿模型。在乌克兰西部波普德尼(Popudnia)发现的泥质神殿模型自20世纪初就已非常著名,它属于库库特尼文化(Cucuteni culture)晚期。它是由M.希姆尼(M.Himner)在1912年发现的。整个神殿模型是由4个圆筒形泥柱所支撑,可以以此推测,当时这类建筑是建在木桩上的,甚至可能建在湖面上。通过圆柱把整个神殿抬高的做法很可能是想提高其神圣性,从而与一般的居民住房相区别。

事实上,已经发掘出的上百座库库特尼文化期的居民住房没有一座是建在木桩上的,波普德尼神殿模型由几间主要房间和一个由小型围墙围起来的平台所组成,在它们之间是一个带有门槛的长方形入口处,右面是一座长方形的炉灶,它建在平台下,炉灶边有个妇女雕像,隔开一垛墙,另一妇女在碾磨谷物。这类形象在古埃及神庙中也可见到。其目的主要是制作祭献的食物。靠近磨石的地方是一小块凹地,是储存谷物的地方。靠墙还有三个大陶罐。这种十字形的平台在其他库库特尼文化的住房中也可看到,是向神进行祭献的场所,但也是一种象征符号。内墙上还装饰了黑色的棱形图案,这个模型由于没有屋顶,故其内部结构一目了然。但当时真正的神殿应该是有屋顶的。

在摩尔达维亚的萨巴蒂诺夫卡(Sabatinovka)也曾发现库库特尼文化残留的神庙,它包括一个泥质的祭坛,祭坛上放着各就各位的造型形象,大概建于公元前5000年。这些实物被鉴定为:1.铺路石; 2.泥质炉灶;3.泥质祭坛;4.泥质神座;5.各种小型雕像;6.一组瓶罐,包括一个装满了烧焦的公牛骨头的盘子。这个残留的神庙占地约70平方米。其入口处曾发现一件骨质雕像。神庙各部分服务于不同的目的,祭坛上一座女性雕像左侧有一只小火盆,可能是用来焚香的。这座神庙共发现32个雕像,它们大都简化成具有粗肥的大腿和蛇形的头。少数雕像肩膀上有穿孔,手持小蛇或男性生殖器的象征物。绝大部分无手臂。磨盘和坐姿,使人认为谷物的碾磨可能和巫术有关。图1-003为神庙遗址。对古代欧洲的考古发掘使人们对新石器时代祭坛的形式,祭礼用的瓶罐,以至小型的赤陶神座都能有所了解。在贝尔格兰德西部的雅各夫—科曼丁(Jakovo-Kormadin)曾发现和原物一样大小的泥质兽类头盖骨,它被高挂在祭坛的木柱上或神庙的山墙上。

神庙作为神圣空间的分割,它自身就具有了和天庭同样的神圣不可侵犯性。神庙是圣地,它不受世俗法律的管辖。有难者逃入神庙,即在神的居所获得了避难权,任何武力索讨都被认为是大逆不道,违者必招天谴。希腊神话传说中说,当特洛亚城陷落之时,公主卡珊德拉在雅典娜神庙的祭坛旁寻求庇护,罗克里斯的埃阿斯粗暴地把她从神庙中抓走,从而犯下了不可饶恕的渎神罪。本是支持阿开亚人攻打特洛亚的女神雅典娜勃然大怒,使埃阿斯在胜利返航中惨死。这也就是神话所要表现的宇宙秩序,它是在混沌状态消失之后才能建立起来的一种秩序。原始神庙所建立起来的神圣性在后来发展了的宗教建筑中被全部继承了下来,基督教的教堂就是如此。在基督教文化中,教堂作为避难地已为世所公认,雨果在《巴黎圣母院》中写了这样的情节:钟楼怪人加西莫多劫了法场,将埃斯梅拉达抢进圣母院,宗教法庭也奈何她不得。直到她被骗离开了圣母院,法律方能对她施虐,终于将她送上绞架。南京大屠杀期间,平民躲进教堂避难,侵华日军无视人类文化传统,擅闯圣地,杀戮妇孺,至今被认为是罪上加罪,受到世界双重的谴责。

图1-003

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。