(一)信贷约束与家庭消费关系模型分析

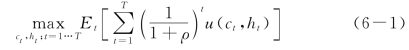

Iacoviello(2004,2005)与Bridges et al.(2006)通过均衡模型对信贷约束在家庭决策时的作用进行了分析,模型假设居民家庭在整个生命周期中,在财富约束和信贷约束下,进行日常消费和自有住房服务消费,最大化效用函数如式(6-1)所示:

其中,u为总效用函数,ρ是主观的贴现因子,ct和ht分别表示消费和住房单位,家庭选择消费和增加(或减少)住房单位以最大化整个生命周期效用,并且受到两个约束:生命期的预算约束和信贷约束,信贷约束依赖于贷款人对下一期住房资产价格的预期(式6-2;式6-3)。

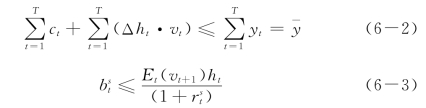

拉格朗日函数为(式6-4):

其中,λ1表示生命同期预算约束的影子价值,λ2是每一期对消费的信贷约束的影子价值。

当一个家庭的ρ值充分的小并且期望获取的借款额没有超过借贷约束,这种家庭可以称为不受约束的。不受信贷约束的家庭的消费Euler方程的标准形式为(式6-5、式6-6):

因此(式6-7):

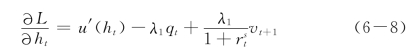

针对住房单位需求的一阶导为(式6-8):

由式(6-8)式可推导出式(6-9):

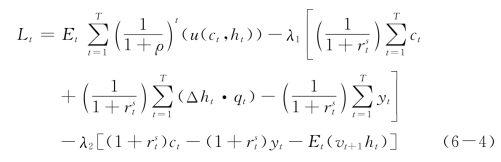

![]()

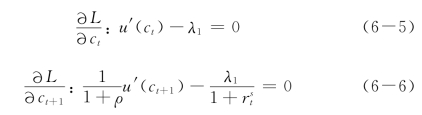

对于受信贷约束的家庭来说(式6-10、式6-11):

在ρ→∞极端情况下,Euler方程为(式6-12):

![]()

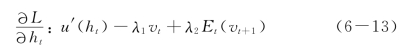

住房需求的一阶导为(式6-13):

当λ1=u′(ct)时,住房需求(式6-14):

![]()

可见,当抵押贷款约束的影子价格超过式(6-9)中的消费边际效用时,在受约束条件下的住房需求要大于不受约束情况下的住房需求。因此我们直接考虑给住房财富预期价值一个正向的冲击,会对受抵押贷款约束的家庭产生影响。任何借贷约束方面的因素的缓解都将导致家庭增加消费,这种关系可以称之为金融加速器,包括收入在内的所有价值的增加都有可能导致当前消费的增长,担保抵押贷款在名义上是固定的,所以借款能力的增长快于收入的增长。

(二)房地产价格、利率与贷款价值比关系模型分析

以Iacoviello(2005)和Jin &Zeng(2007)的一般均衡模型为基准,分析利率、贷款价值比与房价之间的关系。模型包括企业和家庭两个部门,企业向家庭借款并且受到信贷约束,房地产是企业借款合同的抵押品。企业通过雇用劳动和房地产要素投入进行生产。

1.家庭部门

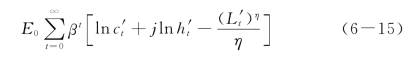

与Jin &Zeng(2004),Davis &Heathcote(2005)模型一致,家庭消费一般消费品、住房服务和闲暇,以生命周期内的效用最大化为目标,通过向企业提供劳动和贷款分别获得工资和利息收入来购买消费品和住房服务。家庭的效用函数为(式6-15):

其中ct′、ht′和L′分别表示t时期家庭部门的消费、住房存量和劳动;β∈(0,1)是对时间的偏好率,j表示对住房的偏好,η∈[1,∞)表示家庭部门的劳动供给弹性。假设住房所提供的服务流与住房资产的存量成正比。家庭部门面临的预算约束为(式6-16):

![]()

qt表示第t期的住房价格,rt-1表示t-1期至t期的借贷利率,wt′表示第t期单位劳动的工资。式(6-16)表示第t期家庭部门的工资和借贷本息所得用于消费、购房(当(ht′-h′t-1)为负时表示家庭向企业部门销售房地产)和向企业部门提供贷款。

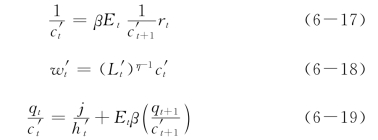

在假定预期是完全理性的前期下,将期望算子去除,分别对消费品和住房商品进行求导,最终得到一阶条件分别见式(6-17)、(6-18)和式(6-19):

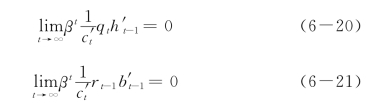

模型的横截性条件(transversality condition)分别是式(6-20)和式(6-21)。

2.企业部门

企业通过雇用劳动和房地产要素投入进行生产,假设其生产技术是规模报酬不变的Cobb-Douglas函数,见式(6-22)。

![]()

式(6-22)中,A表示生产冲击,ht-1和Lt分别表示房地产和劳动的投入,v是房地产的产出弹性。

企业雇用劳动和通过房地产进行抵押贷款,并支付工资和利息。企业的抵押贷款有一个上限,假设贷款价值比(借贷额与抵押资产净值的比例)为m,企业的信贷约束为式(6-23),即表示企业部门的贷款不超过用于抵押的房地产净现值。

![]()

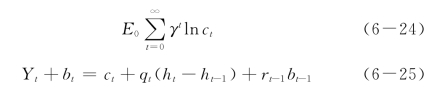

企业的最优化问题是最大化各期消费的效用,见式(6-24),期预算约束为式(6-25)。

其中,γ企业部门的贴现率,假定γ<β,表示企业部门更注重当期的消费,因此愿意向家庭部门进行借贷。式(6-24)表示在t时期企业部门的产出和获得的借贷用于消费、购买房地产和偿还t-1期的贷款本息。

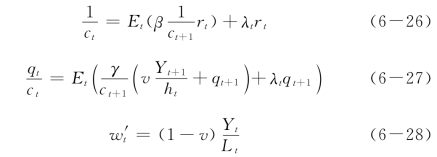

假定λt为t期借贷约束的影子价格,企业最大化问题的一阶条件分别是消费的欧拉方程,房地产需求方程和劳动需求方程,分别见式(6-26)、式(6-27)和式(6-28)。

库恩-塔克条件和横截性条件分别是式(6-29)~式(6-31)。

3.均衡分析

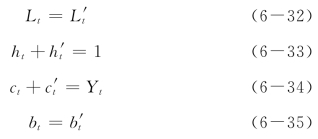

均衡定义是模型中资源配置序列和价格序列满足家庭和企业的最优化问题和市场出清条件。劳动力市场出清条件、房地产市场出清条件(将房地产存量标准化为1),一般消费品出清条件,借贷市场出清条件分别是式(6-32)、式(6-33)、式(6-34)和式(6-35)。

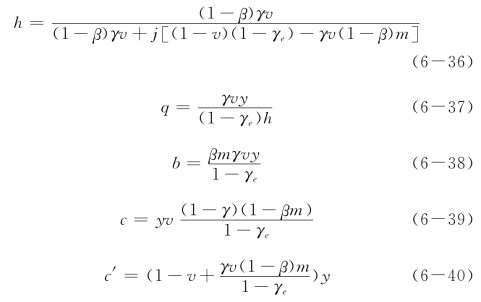

均衡的求解结果分别见式(6-36)~式(6-40)。

其中γe=(1-m)γ+mβ,γ<β。

式(6-36)表示均衡时企业部门的房地产存量比例,式(6-37)表示均衡时企业部门的房地产价值与产出的比例关系,可见,均衡时影响房地产价格的因素包括总产出、房地产存量和利率。式(6-38)表示均衡时企业部门的借贷与产出的比例关系,式(6-39)和式(6-40)分别表示均衡时企业部门和消费部门的消费与产出的比例关系。

分别通过房价对利率和贷款价值比求导,我们可得出利率,贷款价值比对房价的影响特征。房价同时对利率和贷款价值比求导,可得到随贷款价值比上升,利率对房价的影响特征。

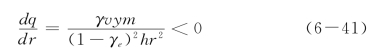

当对式(6-37)对r求导,得到式(6-41)。

其中γe=(1-m)γ+mβ<1。

式(6-41)表示,利率对房价存在负影响。当利率下降时,企业借贷能力增强,并增加对房地产的需求,由此导致房价上涨。因此,利率对房价的影响为负。值得注意的是,本书模型主要是基于需求方面分析的,从供给方面分析,利率下降将导致房地产投资增加,从而导致房地产供给增加,并可对此需求推动的房地产价格上涨起到一定抑制作用。

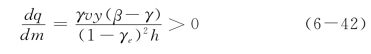

同理,式(6-37)对m求导,可得到式(6-42)。

式(6-42)表示,贷款价值比对房价存在正向影响。当贷款价值比上升时,企业借贷能力上升,企业通过房地产抵押贷款借到更多的资金用来购买房地产和雇用劳动进行扩大投资,并增加对房地产的需求,由此导致房地产价格上涨。因此,房地产的价格将随着贷款价值比的上升而增加。

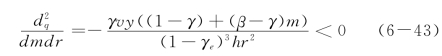

式(6-42)对r求导,可得式(6-43)。<0,所以式(6-43)表示,随着贷款价值比的上升,利率对房价的影响将加剧。当贷款价值比上升时,企业可通过借贷得到更多的资金用于扩大投资,从而增加对房地产的需求。贷款价值比上升的幅度越大,对房地产的需求也越大,

由于![]() 此时利率变化对房地产价格变化将越来越敏感,即随着贷款价值比的上升,利率变化对房地产价格变化的影响将加剧。

此时利率变化对房地产价格变化将越来越敏感,即随着贷款价值比的上升,利率变化对房地产价格变化的影响将加剧。

通过以上一般均衡模型的建立和比较静态分析可得以下结论:(1)利率对房价的影响为负,随着利率的上升,房价下降。(2)房价与贷款价值比正相关。即随着贷款价值比的上升,房价上升。(3)贷款价值比越高,信贷约束越放松,利率对房价的影响将加剧,房价变化将加剧。

(三)房地产市场存量-流量模型分析

根据Davis &Zhu(2004)的模型,包涵房地产和银行两个部门,其中房地产部门包涵房地产的需求和生产两个部分,房地产市场变化基于存量-流量方法。在对Davis &Zhu(2004)模型简化的基础上,分析信贷约束变动对房地产价格和房地产市场的影响。

1.模型的经济环境基本设定

银行为房地产需求和供给提供贷款或融资。假设存在N个同质的潜在需求者(包括投资者和消费者)。需求者对房地产的保留价格为珟P,珟P为一随机变量。但由于每个需求者所拥有的私人信息及其对市场收益预期的差异,他们对房地产市场的保留价格并不一致。假定保留价格珟P为连续的、服从均值为基准价格P0的均匀分布,设需求者的保留价格与基准价格的离差为h,也表示需求者的意见分歧程度,则珟P均匀地分布于区间[P0-h,P0+h]上。这样,那些保留价格高于P0的投资者就会成为房地产市场的需求者,房地产市场的实际需求就是由愿意支付高于保留价格P0的投资者的比例来决定的,那么在任意价格P条件下,房地产市场价格取决于珟P≥P的投资者的比例,其概率分布即为P(珟P≥P)=[1-F(P)]。即在任意价格P条件下,市场需求者数量为N[1-F(P)]。

在房地产需求方面,假设房地产需求者的房地产需求与房地产价格成反比,与向银行借贷规模成正比,其中房地产需求者从银行获得的借贷数量与当期收入(也可反映GDP)、当期房地产价格,贷款价值比(loan to value)成正比,而与当期利率成反比。

在房地产的供给方面,假设房地产供给者(房地产开发商)开发的房地产从开发投资到最终开发完成交付市场具有一定滞后期,这里假设为一期滞后。假设房地产存量的折旧率为δ,当期房地产存量为前期房地产净存量(减去折旧)与前期房地产开发并于当期交付市场的新开发完成量之和。假设房地产的开发投资规模取决于开发商向银行借贷获得的借贷数量,其借贷数量也与当期收入、当期房价、贷款价值比成正比,而与当期利率成反比。

房地产市场出清时,房地产的需求等于供给。

2.模型的动态表达与求解

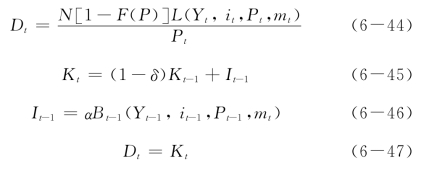

根据上述假设,房地产市场的动态过程可用式(6-44)~式(6-47)表示。

式(6-44)表示房地产的需求(Dt)与房地产需求者的借贷(L)和房地产价格(Pt)有关。mt表示第t期银行的“贷款态度”(lending attitude),与金融自由度和政府担保、政策管制等有关,这直接关系到家庭和企业从银行贷款的受约束程度,在此我们可以具体化为银行贷款的贷款价值比(loan to value)。根据1中关于房地产需求者的借贷假设,可得LY>0、Li<0、LP>0、Lm>0。式(6-45)表示当期房地产存量(Kt)为前期房地产存量的净值((1-δ)Kt-1)与上期流量(It-1,表示t-1期开发,t期完成并交付市场的新开发完成的房地产流量)之和。式(6-46)表示房地产增量的供给(It-1)与房地产开发商的借贷(B)有关,其中α为系数,根据1中关于房地产开发商的借贷假设,BY>0、Bi<0、BP>0、Bm>0。式(6-47)表示房地产市场出清条件,房地产需求(Dt)等于其存量的供给(Kt)。

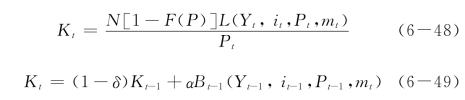

将式(6-47)代入式(6-44),将式(6-46)代入式(6-43),可以简化为由式(6-48)和式(6-49)组成的方程组。

其中式(6-48)反映房价的影响因素,式(6-49)反映房地产存量-流量的调整方式。根据式(6-48)和式(6-49),银行信贷和房地产价格的互动作用体现在以下三个方面。第一,银行信贷变动影响房地产价格变动,如果信贷约束放松,银行信贷更多,将导致房地产需求增加,从而推动房地产价格上涨。尽管从长期来看,银行信贷增加也将使房地产供给增加,从而在一定程度上抑制房地产价格上涨。第二,房地产价格变动影响银行信贷。房地产价格上涨不仅使借贷者的资产增加,导致借贷者的借贷能力增加,房地产价格上涨也使银行的资产负债表增强,导致银行的放贷意愿增加,因此,房地产价格将对银行信贷起正向作用。第三,房地产价格和银行信贷共同受宏观经济因素影响。如收入增加、利率降低、信贷约束放松都将导致房地产价格和银行信贷扩张。因此,宏观经济因素作用于房地产价格和银行信贷,并通过房地产价格和银行信贷的互动作用,最终使银行信贷、房地产价格和宏观经济紧密联系。在更为复杂的一般均衡模型中,银行信贷和房地产价格上涨将反馈给宏观经济,如银行信贷扩张和房地产价格上涨将推动经济扩张,最终使银行信贷、房地产价格和宏观经济实现互动反馈。本模型的目的在于通过简化假设和推导清晰地揭示银行信贷和房地产价格的互动作用。

均衡的房地产价格和房地产存量由式(6-50)和(6-51)决定。

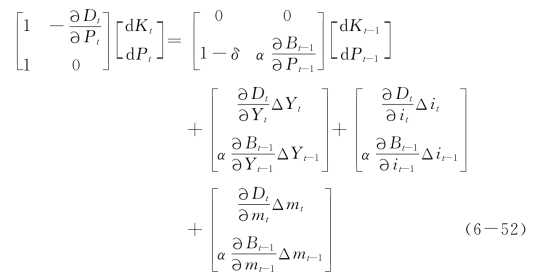

为了分析信贷约束(贷款价值比)变动对房地产市场的影响及房地产市场向均衡的调整路径,接下来对式(6-48)和式(6-49)全微分后的形式如式(6-52)所示。

根据式(6-52),收入(ΔYt)、利率(Δit)和贷款价值比(Δmt)冲击对房地产市场动态影响特征相似。接下来以贷款价值比(Δmt)冲击的影响为例,分析房地产价格和房地产存量的变动。假如贷款价值比(Δmt)冲击发生在第0期,即Δm0>0,Δmt=0当t>0时,Kt和Pt对冲击的响应为式(6-53):

如果市场在初始时处于稳定状态,在受到不可预期的信贷约束放松冲击时(贷款价值比增加),房价和新的住房投资会增加,长期来看房价和住房存量会达到新的平衡。然而,是单调收敛还是围绕着新的稳定状态振动依赖于房地产市场的结构特性。根据式(6-53),可以得出:

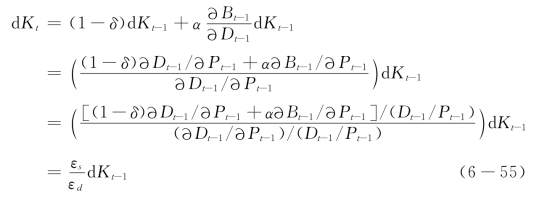

根据式(6-54),当经济中面临信贷约束放松(贷款价值比增加)冲击Δmt-1时,在短期,房地产价格将迅速上升;由于房地产开发完成需一定时间,因此在长期房地产供给将增加,房地产供给增加将对短期房地产价格上涨起一定抑制作用。最终房地产价格和房地产存量的动态变化特征取决于模型中的结构参数,也即房地产市场的性质。进一步,从式(6-45)和式(6-46)可变换成关于dKt的表达式,见式(6-55)。

式(6-55)中,εs和εd分别表示房地产的供给弹性和需求弹性。可见,当房地产的供给弹性大于需求弹性时,在实现新的均衡之前房地产价格和存量将不断振荡当需求弹性大于供给弹性时,房地产价格和存量将逐渐向新的均衡收敛。

同理可分析利率变动和收入变动冲击对房地产价格和房地产存量变动的影响。当经济中面临利率下降和收入增长冲击时,短期房地产价格将上升。

综合以上模型分析,我们可以得出房地产价格与信贷约束、利率以及收入之间的关系:

(1)给住房财富预期价值一个正向的冲击,会对受抵押贷款约束的家庭消费产生影响。任何借贷约束方面因素的缓解都将导致家庭增加消费,包括收入在内的所有价值的增加都有可能导致当前消费的增长。

(2)当经济中面临的信贷约束放松时(例如贷款价值比增加),房地产价格将上升。当贷款价值比上升时,企业借贷能力上升,企业通过房地产抵押贷款借到更多的资金用来购买房地产和雇用劳动进行扩大投资,并增加对房地产的需求,由此导致房地产价格上涨。因此,房地产的价格将随着贷款价值比的上升而增加。

(3)利率对房地产价格的影响为负,当利率下降时,企业借贷能力增强,并增加对房地产的需求,由此导致房价上涨。

(4)贷款价值比越高,信贷约束越放松,房地产价格变化将加剧,金融加速器效应存在。当贷款价值比上升时,企业可通过借贷得到更多的资金用于扩大投资,从而增加对房地产的需求,此时利率变化对房地产价格变化将越来越敏感,即随着贷款价值比的上升,利率变化对房地产价格变化的影响将加剧。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。