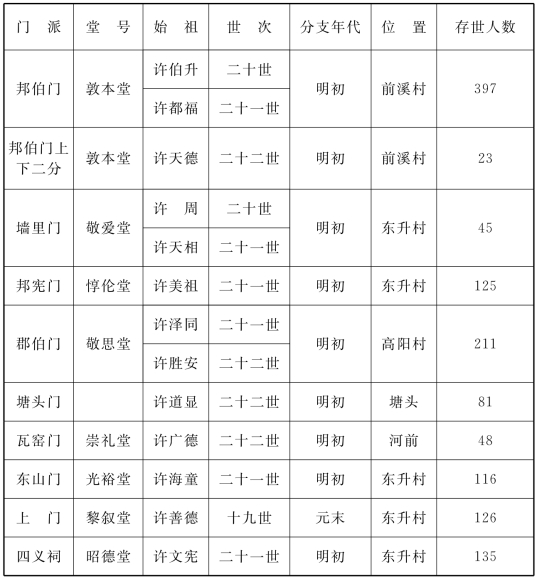

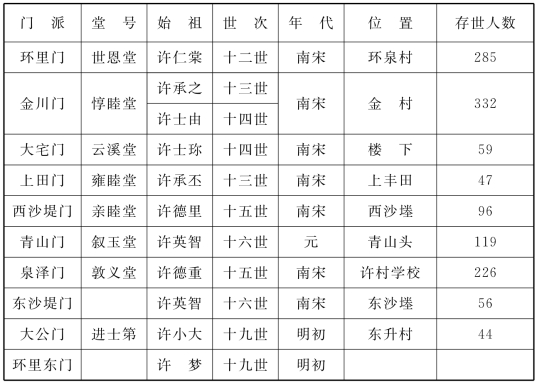

自九世祖宾公起,始分东西二支,东支始祖为理,西支始祖为璙。以后又不断分支,明初许氏东支分出六份,俗称“大六份”,即以元朝富商许洪寿的六个孙子来划分,后世即以“六份”泛指东支。《重建邦伯门敦本堂祠记》中载道:“公(许伯升)昆季六人,后裔分六支,各立祠,岁时致祭,是为东派六大支。”许伯升的父亲为许德绍,德绍育有六子——启(字伯升)、悦、玄(止)、雷(止)、善、周,合计六份。悦是德绍公次,入继伯父德芳门下,悦子义兴迁居屯田。玄、雷份无传而止。所以说,所谓的“六份”,实则四份,且在许村的只有三份。古人之所以这样说,只是为了强调本派枝繁叶茂,曾有六大分支的这一事实。至新中国成立前,许村东支三份分出十门,西支分出十门(有称八门),总称二十门(有称十八门)。随着人口的增加,各门派又分出一些小的支祠,称为“份”。西支的环里门就分成六份,它们分别是明善堂、守素堂、怡乐堂、崇正堂、大方伯、正学堂六个支祠。东支邦伯门分为四份,分别以仁、义、礼、智为序来命名,它们分别是逸庵祠、四义祠、三智祠、敦义堂四个支祠。“份”下面还可以再分,为了便于区别,就称之为“小份”。由于各大门派的分支情况比较复杂,现在只就各大门派、堂号及存世人数,作出笼统的统计,具体如表3-3、表3-4。

表3-3 东十门分支一览表

表3-4 西十门分支一览表

结合下文的表3-5,从许氏一世至二十世的人口统计的情况,我们会发现:西支在从十一世到二十世人口增速远远超过了东支。到十八世的时候,西支人口是东支的22倍。表3-4标明的分支世系,指的是分支始祖的世系,而正式分支建祠往往是后二三世,甚至五六世的事情。东支这一时期的人口才20人,根本就没有必要分支。东支直到二十四世前后,人口才达到西支十八世的水平。造成这种差距的主要原因是“嗣有迟早”,“故传世有远近”[3]。这样,我们就明白了,为什么西支的分支时间大多在南宋时期,而东支却在明初。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。