第二节 主体-任务互动

一、主体-任务互动与外语教学

外语课堂教学的目的是保证和促进学习者的语言知识的获得和外语语言技能等心理方面的发展。在外语课堂教学中,外语知识和外语技能的教学就成为课堂教学的首要任务。

外语课堂上,任务是外语教师实现外语教学和学生获得外语知识的不可缺少的中间载体,是连接教师与学生、教学主体(教师和学生)与教学客体(一门特定外语)的纽带。任务也是十分重要的教学行为方式。教学的形式和内容正是通过任务得以体现。

课堂教学中的任务不是孤立的。任务与主体是会相互影响的。任务的难度和信息量,任务进行的节奏,任务的安排,外语知识的课堂表征及传递效率等都影响着作为主体的教师的教学和学生的学习。反之,主体因素又会为获得最佳的教学和学习效果而影响任务的各个方面,例如,学生可以根据自己的学习情况向教师反映对任务的意见而使任务得以调整;另一方面,教师也可以对任务进行改变、优化。

近年来,在外语教学领域,对任务的研究受到相当的重视。“基于任务”或“任务驱动”的外语教学研究(TASK-BASED APPROACH)日益受到人们的重视(Marion Williams & R.L.Burden,1997年)。

人们对外语教学中的任务给出了大量的定义。对课堂外语教学中的任务的一种主要的研究方式是心理语言方式。许多对外语获得的研究及理论都认为外语学习者的外语能力系统是通过运用外语进行有意义的交流发展起来的。从这种意义上,任务就是两个或多个参与者的有意义的外语交流。

外语教学的社会建构理论的提出者M.威廉斯和R.L.伯顿对任务的定义是:任务就是语言课堂上语言学习者为深化学习处理被给予做的(或选择做的)一切事情。

印度的普拉布(Prabhu,1987年)等人对任务的定义是:任务是需要学习者经过思维加工达到一定成果,并且允许教师控制和调节学生思维加工的活动。

上面对任务的定义仅仅是众多定义的几种具有代表性的而已。在这几个定义中,相比之下,我们更倾向于普拉布(Prabhu)的对任务的定义。在普拉布的定义中,包含了任务、教师和学生三方的互动性。任务既与教师关联,又与学生关联。

至于任务的构成成分,也有不同的观点。其中主要有两种观点:

1.纽南(Nunan,1989年)发现外语教学的任务有六种要素构成。这六种要素分别为输入资料,即学习者进行处理的材料,如一篇新闻文章,一段收音机的广播内容或一篇教科书课文等;活动或程序,指针对输入材料学生所需要进行的实际操作,另外还包括目标、教师角色、学生角色和情境。对任务的六要素划分,M.威廉斯及R.L伯顿则更注重前两个要素,即输入资料要素和活动要素,认为“输入资料和活动,都更为具体地与任务本身相关”,既考虑到了学习情境的学生方面,又考虑到了教师的中介作用(the mediating role)。

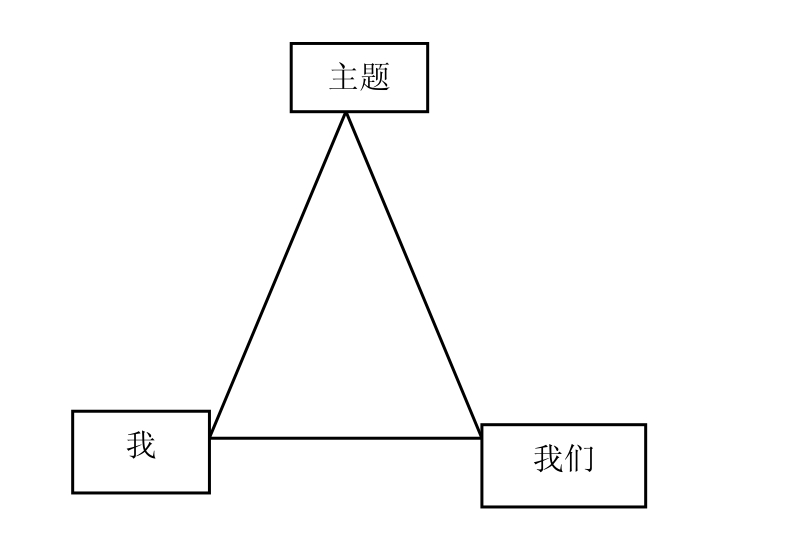

2.Legutke和Thomas(1991年)则更多地从社会和教育而不是纯粹从心理语言的角度来看待任务,他们把任务看成是以主题为中心的互动(theme—centered interaction)(如图5-1所示)[6]。

图5-1 主题中心互动

任务由主题、我、我们三个维度构成,其中主题代表课题内容;我,指所有教师和学习者的个别因素;我们,指语言学习发生的群体互动,如群体焦虑、禁忌、拒绝、力量、目标等等。

综合以上对外语教学任务的不同观点,我们倾向于M.威廉斯和R.L.伯顿的看法,即课堂互动的任务,主要指输入资料和活动。可以这样认为,输入资料涉及课堂教学内容和教师对课堂教学内容的信息传递,活动主要涉及教师针对教学内容的学习而安排的学生所进行的学习行为。

二、主体-任务互动中的教学干预

在主体-任务互动中有以下几个影响主体-任务互动并且以外语教师为出发点的可干预性教学途径。

(一)知识分类教学策略

根据现代知识教学观,知识教学可分为陈述性知识、程序性知识和策略性知识。不同类知识具有不同的特点和大脑表征方式。在外语教学中也同样如此,外语教学也可分为陈述性知识、程序性知识和策略性知识教学,不同知识分类应采取不同的有效教学策略。

针对外语能力的大致构成,外语教学有知识教学和技能教学之分。知识教学与技能教学也有不同的教学方式和策略。例如,知识教学注重讲授,技能教学则偏重练习、操作等。并且,注意知识教学与技能教学间的比例协调问题。

另外,在外语技能教学中还包含智力技能和动作技能的教学,两种技能的教学具有不同的心理获得机制,因而,也应有不同的教学策略和方法。

(二)信息表征

教学过程实际上就是信息传递过程。教学信息的表征是影响教学效果的另一重要因素。有效教学信息表征的主要策略有:(1)恰当运作、形象、符号的多重表征。外语教学中,无论是知识的教学或言语的技能的教学,都体现出动作、形象、符号的多重编码特性,在教一个单词时,有对单词的视觉和听觉的形象处理,也需要对字词符号的书写、听写等进行动作处理,因为语言任何时候都是用于交际实践的;(2)根据不同的心理水平表征教学内容信息,例如,针对高中以下的年龄段的学生,需要侧重于采用动作和形象表征外语教学信息,而针对高中以上年龄的学生,则侧重语义逻辑方式表征,这样,一方面符合和适应了学生心理发展水平,另一方面,增大了教学信息传递量,有利于教学任务的完成。

教师如何表征、转换信息,选择何种方式传输信息,应考虑学生认知活动的水平和特点。它不仅会产生不同的心理效应,而且会影响学生对信息的认知加工,从而影响教学效果。心理学研究表明,信息编码方式不同,记忆的效果则不一样。人的心理发展水平与信息的心理表征能力和特点有关。皮亚杰认为:首先,人类认识要经历一个发展过程,其认知结构经历了几个不同发展阶段,即感知运动阶段,其认知活动是具体的,动作的,与感觉经验密切相关;其次,表现出符号功能和表象性智力,主要依赖于表象的心理活动;最后,发展到形成概念,表现为用抽象符号进行思维。布鲁纳也认为,任何知识结构都具有三种表征形式,即用动作再现的行为表征、用简略的意象或图解再现的映象表征和用符号命题来表示的符号表征。他们的研究都表明,信息的心理表征不仅有形式的不同,而且也有水平的差异。当不同的表征方式应用于认知发展处于不同阶段的学习者时,其效果也就不同。

教学活动中,尽管学生接受、掌握的信息主要是以意义命题编码为主要形式的,具有概念网络结构的书本知识,但是,这些知识必须以具体的言语运动编码形式来表达和传递。因此,教学信息既要考虑言语编码的特点,把复杂的网络结构知识组织成有条不紊、层次分明的语言,使学生有效地理解和掌握,又要考虑到词语常常和它们指代的事物的表象类比表征来表述和思考。所以,教师应有意识地运用实物、模型、图片、幻灯、影视等手段使学生在抽象知识和具体形象之间建立起正确的联系。教师必须依据教材,选择符合学生认知发展水平的最佳信源,充分利用现代化的教学手段,有效地表征信息,把教学信息转换为适合学生多种感官接收表征的信息,提高信息的可懂度与清晰度,以增强信息质量,激活学生学习兴趣。

(三)信息传递的明晰、明确性

只有明确、明晰的信息才能让学生更好地接受,才能增加信息传递的有效性,学生才能对知识的把握更稳定、可靠。信息传递的明晰和明确性也意味着与外语语言教学的教育教学目标无关的或价值不大的信息要尽量的减少或消除。实验表明,信息传递的有效性与信息表达的明晰度有显著相关。

(四)多信息通道的信息传输

外语教学的最终目的在于学习者的语言运用和语言知识的获得,语言的运用听说读写本身就包含了多感官通道的运用,语言知识的获得的实质是记忆。因此,在主体-任务互动中,外语教师要任务中活动的灵活多样性,要多通道信息传递策略设计出丰富多样的活动任务,不要拘泥于片面的活动形式。实验研究表明,经过多通道的知识学习在时间纬度上具有更多的记忆保持量。

(五)信息量的确定

在外语教学中,有一个信息量的问题。信息量的过多过少都不能达到满意的教学效果,信息量过多,则超过了学生的心理接受能力,造成教学信息的浪费;信息量过少,则满足不了学生学习的需要,造成学生的智力资源和时间资源的浪费。因此,需要寻求一个适度的信息量,以保证最优效率。

(六)任务难度

要使课堂达到良好的互动,教学内容或任务的难度也具有相当的影响作用。内容过于浅显,学生一目了然,就会让学生无所事事,失去求知兴趣;相反,任务难度太大,学生达不到教师的教学要求,学生听不懂又使教师丧失教学成就感。总之,内容过难和过易都不能让学生获得成就感,对教师和学生都有负面的影响。

决定课堂任务难度的因素很多,其中有教学主体的因素,也有任务方面的因素。主体的不同与情境的不同影响对任务难度的确定。

对外语课堂教学的任务难度的如何确定主要有以下几种观点:[7]

1.纽南(1989年)分析了如下难度因素:

(1)信息输入因素。有材料的语法复杂性;材料长度;命题密集(即输入信息的信息量);词汇量;听力材料的语速及话语人的多少;文体、话语结构及材料内容的顺序排列,以及图片等形式的支持量。

(2)活动因素。同样的材料可进行不同的活动方式,例如,要求将材料的主要项目列出来,或把信息转换成图表,或要求说出是否赞同材料中的观点,或以材料进行讨论等等。不同的活动方式会导致不同的任务难度。

(3)学习者因素,包括信心、动机、已有经验、学习能力及知识等。

2.普拉布(Prabhu)归结出5个任务难度因素。信息量和信息类别;推理量或认知操作量;精制加工;学习者知识量及对任务要求和目的的熟悉;与任务相关概念的抽象程度。

3.Brindley(1987年)提出的难度因素有:与学习者相关;复杂性(包括步骤数量,指令的复杂性,认知要求,信息量);语境知识量及要求具备的知识;语言要求;给出的帮助;要求的精确性;给出的时间。

4.Candlin(1987年)对任务难度因素提出了这样几点:认知复杂度;交流难度;任务是否遵循认知操作的一般程序以及该操作程序是否清楚;语言复杂度;任务的连续性等五个因素。

5.费厄斯坦(R. Feuerstein)的认知地图理论。认知地图指的是认知行为的操作因素,认知地图列出七个基本的认知操作要素:内容;语言形态(如口语,书面语,图示,数目,符号或其联合体);复杂程度;抽象程度;效率水平;认知操作;阶段(phase)(学习的一般阶段为输入-精细加工-输出)。任务难度也可以根据以上因素进行确定。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。