【本文摘要】传播立法的一般发展模式是:控制法—授权法—管理法,英美西方国家遵循这一发展模式,而中国则缺失授权法阶段;造成中西方传播立法不同的根本原因是思维方式的不同,同时还有传播控制模式相异等原因;中国新闻传播立法的关键是思维方式的转变和传播主体相对独立性的确立。文化是制度之母。本文在中西方传播立法历史归纳的基础上,从历史文化对比的角度分析中西方传播立法的不同演变,指出其差异,分析造成差异的原因,以期为我国的新闻传播立法寻找理论的支撑点。

【关键词】传播立法 控制模式 独立性 思维方式

法律是社会关系的调节器。因而所谓传播立法,就是由国家立法机关根据宪法和有关法律,制定一系列规范、调整传播活动中发生的各种社会关系的规范性文件。其行为的具体结果就是各种传播法的具体表现形式,或者说传播法的渊源。

借鉴西方传播立法的理论根源——主要是传播控制理论[2],结合中外传播立法的历史,从整个世界传播立法的历史和发展趋势来看,传播立法经历了三个阶段:一是控制法阶段,即利用法律控制传播系统,不让非统治阶级拥有传播自由,或特许一定的人拥有传播自由;二是授权法阶段,即由具有宪法性总纲性的法律或法案明确授权传播单位和传播者有权在哪些领域进行信息自由传播,有权利用哪些手段进行传播;三是管理法阶段,即在宪法性总纲性法律或法案的规定下,再制定具体的法律或法规对传播活动进行管理,对传播活动中的关系进行协调,同时在法律中明确规定哪些领域不能自由传播哪些手段不能使用,这样在传播领域就有法可依,既强调传播的自由,又强调传播的责任。

目前,西方世界主要国家的传播立法都已发展到管理法阶段。对传播的立法控制适用管理法,是在总结前两个阶段传播控制经验基础上得出的一种调和与折中。因为控制法阶段控制过严,剥夺人民最基本的言论出版自由,导致他们的反抗;而授权法阶段管理过松,以致媒介侵害个人正当权益和社会公共利益。传播立法的这种发展过程与哲学上的认识论路线不谋而合:肯定—否定—否定之否定。在传播立法的发展过程上即表现为:控制传播自由(肯定人民没有传播自由)—高扬传播自由(给予人民充分的传播自由)—适度传播自由(崇尚负责的传播自由)。表面上看,传播立法似乎走了一条循环路线,其实不然,第三阶段绝对不是第一阶段的循环,而是对前两个阶段的扬弃,是传播自由权利和传播控制权力博弈的结果,是正确认识传播自由和传播控制的必然产物。

一、传播立法控制演进阶段及内容对比分析

对比中外传播立法的进程,我们可以很明显地注意到,中国的传播立法进程并没有遵循传播立法发展的必然规律。西方有关传播立法的发展模式是:控制法—授权法—管理法;而中国的传播立法的发展模式是:控制法—管理法。中国进入近代社会后,各政权粉墨登场,管理法阶段一直停滞不前,且有再回到从前的趋势。各政权虽颁布宪法或宪法性文件规定人民有言论出版等传播自由,但宪法规定的应然权利并不等于实然权利,各政权往往通过制定各种法律法规对传播自由进行限制或者剥夺。特别是为了压制对立阶级的传播自由权,确保自己的统治,还经常采用专制主义的控制手段对进步传播人士进行杀戮和无情迫害。换言之,在中国,传播立法的授权法阶段缺失,也正是由于这一阶段的缺失才导致第三阶段管理法的畸形。由于这一阶段不是从授权法阶段发展而来,而是从控制法阶段直接转化而来,它过多地从控制法阶段继承了应该抛弃的糟粕,不能成为控制法和授权法这两个阶段的一种调和一种扬弃。而且在管理法阶段,由于民族独立和国家富强的特殊政治诉求,统治者崇尚社会利益和国家权力至上,致使传播自由受到极大的限制,完全沦为为政治服务的工具。

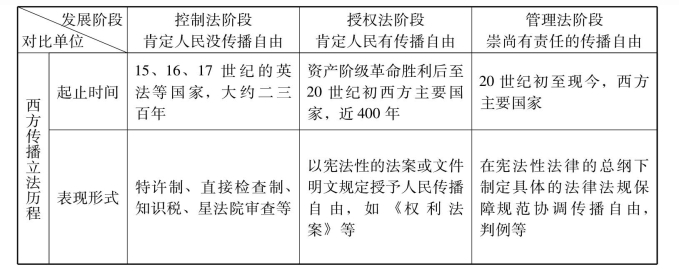

中西方传播立法的差异,具体来说有以下几点(见中西新闻传播立法进程对照表):

1.立法理念和传播事业是否拥有独立性不同

在控制法阶段,中西方传播立法的理念基本相同;西方不同于中国的是,传播事业既有国有的也有私人拥有,因而传播事业有一定的独立性。但在管理法阶段,中西方的传播立法理念却有很大的不同,西方的传播立法其目的是为了平衡传播权利与社会权力和行政权力,协调个人利益和社会利益,以“权利”为本位;而中国的传播立法,其目的是以“权力”为本位保障政治运行或方针政策的执行,传媒事业是政府或党事业的组成部分,即使解放前私人拥有的传媒也必须服从政府的指导,否则就有遭受查封或其他迫害的危险。

2.法的表现形式不同

西方现代国家一般都在宪法性法律基础上,制定有专门的有关传播方面的法律法规,在英美法系中,有关这方面的判例也是法的表现形式。在中国,封建社会时期绝大部分时间是诸法合体为刑律,直到晚清才制定有专门的传播方面的法律法规。在现当代,主要表现为行政法规,现阶段还没有专门规范传播活动的部门法,而党的政策在某种程度上起着法律法规的作用。

3.三个阶段在历法进程中所占时间长短不同

中国控制法阶段持续久远,将近2100年,而西方才两个多世纪。中国授权法阶段基本缺失,仅仅存在不到半年的时间,而西方的传播立法则完整经历了控制法—授权法—管理法的发展模式。

为什么说西方的传播立法模式符合传播立法发展的规律?原因前已阐述,关键在于它符合人类认识事物的客观规律,与唯物辩证法的认识论相吻合。不经过“肯定—否定—否定之否定”这一认识事物的必然规律,就很难对事物有全面正确的认识。具体到传播立法,就难以正确认识传播自由和传播控制这两种社会行为。中国管理法阶段的畸形——控制偏紧过严,就是没有全面认识传播自由和传播控制所结下的症结。

中西新闻传播立法进程对照表

续表

那么,中国传播立法授权法阶段的缺失,对传播事业的发展造成了什么后遗症?换言之,传播立法的授权法阶段对中国有什么特殊的意义?第一,由于中央集权控制模式沿袭过久,国民言论出版自由剥夺殆尽,言权意识几无,通过授权国民传播自由,可以培养国民的言权意识。培养起来的言权意识和原本固有的言责意识相结合,有助于形成国民正确的传播自由观。且言权意识是国民形成民主意识和参政议政意识的先决条件,民主的实现和参政议政的行使都以言权为前提。当下中国政治民主化进程的缓慢与言权意识的缺失不无关系。第二,经过传播控制的授权法阶段,可使传播事业充分发展、信息市场充分培育。分析西方的传播事业发展过程,可以发现其传播事业的繁荣、信息市场的成熟出现在授权法阶段。中国的传播事业在控制法阶段本来就没有获得独立性,依附于行政系统而发展缓慢,因而在授权法阶段下让传播事业遵循信息市场的规律充分发展尤其有必要。最后,经过传播立法的授权法阶段,可为传播管理法治化的进程奠定基础。因为传播管理的法治化不是一蹴而就的,授权立法则是其起点,法治主要就是依宪法而治。

然而历史已经推进,由管理法阶段向授权法阶段倒退已不可能,也没有必要。于是,由控制法阶段向授权法阶段——中国传播立法进程中缺失的一课——过渡的任务,便不可避免地传给新中国。因而我们需在管理法阶段去逐步重修控制法阶段这一课,正如我们要在社会主义条件下去补商品经济发展“课”一样。在这样的条件下,传播的自由化、管理的法治化也就必须谨慎行事。既要培养国民的言权意识,又要倡导言责意识;既要引导传播事业促进社会政治民主化,又要防范传播事业影响政治稳定和社会安定。因而管理法阶段下尽可能多的授权性法律法规、尽可能多的传播自由,还需我们视政治民主化进程、社会安定程度而千呼万唤。

二、传播立法控制发展差异的原因分析

对比是为了找差距,找差距则是为了追寻原因以图改进。造成中国传播立法滞后和畸形的原因,除了授权法阶段的缺失外,我们以为还有以下几点。

1.中西方思维方式的不同是造成我国传播立法滞后的根本原因

西方的思维方式是一种直线式的逻辑思维。在直线式逻辑思维中,一事物是通过与一个基础不变、显露的真理的关系来理解的。在直线式逻辑思维中,其重点在于通过“一”去理解“众”,换言之,一项普遍的真理被用来解释许多特定现象的特性。这种直线式思维明显体现在归纳式和演绎式逻辑中。与西方直线式逻辑思维相反,我们传统的思维方式是图形的或平面的,在图形式逻辑思维中,一现象是通过它与另一现象的关系来理解的。图形式逻辑的重点是通过“众”去理解“一”,换言之,一特定的现象不是通过一项不变的原则来解释的,而是通过在不同的环境中与其他多种现象的关系来理解的。这一思维方式的形成与中国的汉字或许有关,美国夏威夷大学成中英教授认为,语言就是思维,是最原始的思维方式。中国形象语言造成中国的取象思维,其对事物的认知是先把握形象,然后把握关系,把握整体,但当把握整体时,个别就变得模糊。[3]

学者贺卫方在《中国司法传统的再解释》一文中探询了东方思维非逻辑性的渊源,他说,决策过程的非逻辑化在中国传统中是源远流长的,“从先秦时代,我们就排斥逻辑性的思考方式,像邓析、公孙龙这些人被认为是扰乱视听、颠倒黑白的害群之马。儒家从道统上排斥他们,道家从本体论上排斥他们,认为他们搞这些有什么用呢”。[4]在这一思维方式指导下,解决问题的原则是特殊情况特殊处理,形成一种特殊意识或特权意识,因而便有了这样的排序:合情合理合法,情理在法之前。这里的“情”既有人之常情,又有特殊情景之意。在这一思维方式指导下,整体关系和整体利益至上成了最高原则。于是个体必须屈服于整体、个体权益必须屈服于整体权益便成了管理的理念,个体的权益被压制。这一思维方式反映到传播立法上就是制定传播方面的法规以确保个体传播的权利被忽略。即便有传播方面的法规,也是以维护整体权益为本位、以限制行使传播的权利为重点。对这种现象,贺卫方先生也在该文予以文化的分析,他说:“西方文化多元主义允许甚至提倡一定程度的冲突、一定程度的竞争;而我们的传统文化强调以和为贵,讲究统一。比方说日本人也有违宪审查制度,但他们用得很少,几十年来日本人几乎没用过这个制度,这似乎很奇怪,但实际上根子还在东方文化中。”[5]

学者童兵对比中西方传播立法,得出的结论是“中国防范滥用新闻自由的法规比较详尽,西方保障新闻自由的法规相对完备”。[6]原因在于,在两种不同思维方式的指导下,建构了两种不同的价值观。西方以个人主义为核心,形成了“权利”本位的立法理念,用确定的原则去规范所有同类现象而不分内外,强调法的形式公正,用法的形式公正保障法的实质公正,尽管在个别情况下形式公正和实质公正不能如一。东方以集体主义为核心,形成了“权力”本位的立法理念,没有确定的原则去解释同类的现象,而只是在维护整体利益的指导下分别处理。这与法的普遍适用性、形式上的平等性是相悖的,因而其立法就很难做到公正、公平,有时干脆不予立法而以内部政策代替。文化比较学者霍夫斯坦德认为,“如果要选东亚人和北美人在传播方面最主要的区别,那就应是东亚人注重社会关系,而北美人则与之相反,注重个人主义”,[7]集体主义和个人主义成了这两种文化区分的主要尺度之一。

令人遗憾也不无悲哀的是,中国主流意识形态曾一直鄙视抨击个人主义,不允许个人有相对于群体、组织或其他集合体的独立情感和利益。这一观念直到改革开放后才有所松动,因而改革前传播立法的进程缓慢,改革后传播立法的进程相应加快。其实个人主义并不是一无是处,社会和国家发展的最终目的就是为社会个体的充分发展创造条件,保障个体自由发展的权利。科学和社会的进步依赖这样一个观念——“国家的权力受到限制,个人的权利受到相应的重视”。[8]中央最近提出“以人为本,执政为民”的理念应是对这一最终目的的回应。承认个人有相对独立的利益和情感,让其自由发展自由创造,并不否认国家对个人的管理。既然是相对独立性的个体,他就不完全依附于国家,国家要对其实行管理就只有诉诸法律,依法管理。这是西方法治进程先于中国的原因,也是现阶段我国法治化进程开始的原因。

基于以上分析,我们认为:中国传播立法进程的瓶颈在于承不承认传播者是一个相对独立的主体,承不承认传播系统是一个相对独立的系统。承认,则须加快传播立法进程,依法管理传播事业;不承认,则传播立法进程滞缓,传播事业继续在行政法规、政策、文件等的管理下缓进。概言之,传播单位确立信息市场主体地位是传播立法的关键。

2.中西方古代传播控制模式的不同导致我国传播立法滞后

要对传播控制模式进行分析,必然涉及到中国古代的文化,因为“文化是制度之母”。英国史学家汤因比曾这样提到文化的作用:“在一个文明中,文化成分是‘它’的灵魂、血液、精髓、核心、本质和缩影,而相比之下,政治成分,更进一步说经济成分则是一个文明的表面的、非本质的、微不足道的现象和它活动的媒介。”[9]在中国古代,有三种因素在维持着社会的正常运行,这三种因素可称之为社会之三维:一是政统,即现实政治中所体现的各种政治因素的总和;二是道统,即对现实政治产生一定影响的主流思想、文化和意识,其中包括某些为统治阶级所认可的观念;三是学统,是指思想文化的学术传统,包括文统、思统和艺统等。借用系统论的观点来归纳,中国古代社会系统是由政治、思想和文化三大子系统维持。政统一般对社会系统的运行起主导作用,道统和学统最大的功能就在于它们能从外部引导、维修和匡正政统,其渠道就是自由传播,且道统和学统的繁荣端赖于自由传播。社会政治系统的稳定运行赖于政统、道统和学统三个子系统的相互协调相互匡正,缺一不可。中国古代传播控制模式的最大弊端就在于政统凌驾于道统和学统之上,有时将它们纳入本系统,有时消灭它们,当然也有较为尊重它们之时。消灭道统和学统的有秦始皇“焚书坑儒”、东汉后期的“党锢之祸”、清朝的“文字狱”,这种方式在当代的“文化大革命”时期还死灰复燃;较为尊重道统和学统主要是在春秋战国和盛唐时期,大部分时期都是纳入本系统。这种传播控制模式视信息传播为乱社会之首,或不许它存在,或许它没有独立性地存在。

在西方古代传播控制模式中,政统与道统和学统的关系则不同,其最大的优点就是道统和学统有相对于政统的独立性。而且古代西方有教统这一缓冲区在协调这三方的关系,政统的权威性须得到教统的认可,教统和政统在一定程度上共同行使社会管理权,因而政统不可能形成像在中国一样的绝对权威,比如说在古代西方有教会法等。可以说,在西方,教会基本渗入这三者之间,成为政统和道统、文统需建立联系时的桥梁,发生矛盾时的缓冲带。

3.政策代法、传播控制内外有别,或者说传播事业相对独立性缺失

传播事业拥有独立性,自主经营,自负盈亏,对受众负责,遵循信息市场的规律;政府运用法律手段依法裁判,而不是直接干预,这是西方传播事业发达的主要原因。而中国一直视传播事业为党政系统的组成部分,把它与被管理对象分开,故在内部就用政策来规范。法具有统一性、普遍性、平等性、公开性和面向全社会的特点,若使以上规范手段成为法律,则可能使对传播事业的控制权受到威胁。政策虽也有以上特点,但只在本组织系统范围内部通行。因而在一定程度上中国形成这样的传统,法是用于对外统治的,政策是用于对内规范管理的,而且政策和法的关系在我国一直没有理清。

4.中央集权因袭太久、专制集权模式延续太长

中央集权,从瀛政主秦到清廷灭亡,在中国存续近2100年。而欧洲各国王权,如英、法、德国、西班牙等王朝时间,都不过二三百年历史,美国则更短。中国的皇权,集全国一切权力于一人,“事无大小一由皇帝裁决”,而且越到晚期越集中。这种集权自然会把涉及到权力稳固统一的传播事业纳入麾下,使传播事业成为政治的附庸。欧洲的王权则不同,它还保留着早先欧洲“贵族民主制”的一些传统,有“议会或议院”制约王权。这种政治传统的不同,在很大程度上决定着中西传播事业的不同命运。试想,在一个严禁民间办报、遍设文字狱,百姓毫无知情权的国度,传播事业如何能成为独立的主体?专制因袭太久、儒道思想浸淫太深,使“谨言”“慎言”的言责意识过于强烈,湮灭了国民的言权意识,泯灭了国民各抒己见的欲望,因而对传播自由的追求缺乏自觉意识。某一社会悠久的历史除了会提供无穷的文化宝藏以外,当延续到一定的时候,会不会成为该社会继续前进的沉重包袱?美国历史学家费正清在分析中国为什么在十六世纪以降落后的原因时说:“导致中国落后的一个原因恰恰就是中国文明在近代以前取得的成就本身。”要想摆脱这种因袭,涤清专制意识,除了加快民主化、法治化的进程,同样还需要假以时日。是时间积淀的,也需时间来涤荡。

三、结 论

通过对比分析,采用原点追溯法,我们可发现中西方在传播立法控制上的巨大差异和我国传播立法滞后的原因。其原点在于中西方文化(包括法律文化)对个人主义和集体主义关系的不同态度,在于对个体相对独立性是否给予法律上的尊重。在此原点上我们又挖掘出传播控制模式这一原因。传播控制模式其实就是传播系统与政治权力系统在社会这个大系统中的结构方式。由于社会形态的演变,不同的社会形态会有不同的传播控制模式,但又有一定的传承性。中西方由于文化形态和积淀的不同,因而传播控制模式也有明显的差别,或许诚如“文化是制度之母”这句话所言,任何制度都可以在它自身中发现文化的因子,而政策制度的建构又必然映射出文化的优劣。对此,加拿大经济史学家哈罗德·伊尼斯清醒地提醒我们:“只有研究文明的局限性,再研究其制度的局限性,包括帝国的局限性,世上的各种文明才会绵延不绝。”[10]

【注释】

[1]本文原刊登在《新闻记者》2009年第1期,后被人大报刊复印资料《新闻与传播》转载。在此表示感谢。

[2]传播学家施拉姆等人著的《报刊的四种理论》总结归纳了历史上存在的四种传播控制理论:集权主义、自由主义、社会责任理论和苏联共产主义。这四种理论也是传播立法的基础指导理论。

[3]沙莲香:《传播学——以人为主体的图像世界之谜》,中国人民大学出版社,1993年版,第88页。

[4]《中国司法传统的再解释》,http/www.cddc.net,2003年10月31日。

[5]同上。

[6]童兵:《中西新闻比较论纲》,新华出版社出版,1999年版,第171页。

[7]史蒂夫·莫藤森:《跨文化传播学:东方的视角》,关世杰、胡兴译,中国社会科学出版社,1999年版,第74页。

[8]转引自[加]哈罗德·伊尼斯:《帝国与传播》,何道宽译,中国人民大学出版社,2003年版,第31页。

[9][英]A.J.汤因比、G.R.厄本:《汤因比论汤因比》,王少如、沈晓红译,三联出版社,1997年版,第117页。

[10][加]哈罗德·伊尼斯:《帝国与传播》,何道宽译,中国人民大学出版社,2003年版,第2页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。