美国气候体制与全球治理的二元互动研究(53)

The Dilemma of US Climate Change Diplomacy:Institution and Capacity

于宏源

[内容提要] 本文试图从美国体制和能力的二元角度分析这一现象,认为美国强大的谈判能力和日趋分化的决策体制将不可避免地促使美国全球气候环境治理领导地位的下降。美国气候外交在不同时期表现有所差异,不能简单归因于政党政治和利益集团或者执政党领袖等因素,而是美国体制问题和谈判能力二元互动的产物。

全球气候变化治理事关人类可持续发展。在国际气候事务中看到了一种矛盾现象,即一方面美国强大的谈判能力在影响全球治理谈判进程;另一方面美国的体制衍生的分化消极态度已经成为美国气候外交和全球谈判进展的重要因素。对全球气候治理发挥重要影响的美国,在不同时期的政策表现差别很大。本文试图从美国体制和能力的二元角度分析这一现象,提出在应对全球气候环境治理中,美国政府协调体制和能力二元影响因素:既要平衡体制内部矛盾,融合地方和党派的分歧;又要提高谈判能力以主导气候变化谈判机制建设,实现话语权和发展空间分配的垄断。体制与能力这两重影响因素紧密联系、互为因果,与美国试图主导全球治理与国际权力结构整合在一起。

一、美国气候外交的曲折发展与体制约束因素

美国体制具有明显的分化和多元的特性,其在外交领域就体现为国会与总统权限之争、地方多元利益分化等。亨金(54)在《宪政民主和对外事务》一书中提出美国国会和总统都是权力中心,但是外交界限不明确。杰里尔·A.罗赛蒂认为美国国内体制庞大和复杂,政府和国会的分歧导致总统难以控制外交。(55)加里·沃塞曼认为美国体制的特点即权力分散化,政府部门被多元利益所裹挟。(56)詹金斯(Jenkins)指出,影响美国气候政策的最重要影响因素是党派之间的极化立场。因此美国的气候外交走过了一条曲折上升的发展阶段。

气候问题出现在美国对外关系议程中已有50多年的历史,早在1960年,美国气候外交随着肯尼迪总统号召美国加强气候预测和控制方面的研究并展开国际合作就开始起步。(57)在之后的全球气候环境等问题的治理中,美国在不同时期的政策表现差异很大,既有积极谋求领导气候治理进程的一面,也有退出全球合作机制表现回避的一面。随着冷战结束,美国的国家安全战略将环境事务提升到国家安全利益的高度,(58)老布什政府积极推动1992年联合国首次环发大会,推动达成《联合国气候变化框架公约》。1997年,美国国务院发表了《环境外交报告》,(59)克林顿政府签署了《京都议定书》。之后,小布什政府在环境问题方面趋向保守。2001年,出于内政和利益集团的需要,小布什政府退出了《京都议定书》。英国前外交大臣库克指出:世界环保问题的首要障碍是“双手浸透了得克萨斯石油”的小布什政府。2005年,“卡特里娜”飓风对美国国内利益造成严重影响,使美国国内政治重新重视全球气候问题。(60)小布什政府也在2008年八国峰会上终于同意2050年温室气体减排50%的目标。(61)2009年随着民主党政府上台执政,奥巴马明确表示接受全球变暖的科学事实,并准备在此基础上制定一系列低碳和环保政策。(62)然而2010年,美国国会选举民主党失利之后,美国预算和立法危机约束了其在全球气候治理中发挥作用。美国气候环境外交的曲折发展,除了经济因素之外,气候环境议题与美国国内政治环境也密切相关。在2002—2005年间,小布什政府不把气候环境问题作为重要议题,而2006—2008年,随着民主党国会提案不断通过,气候环境问题逐渐成为美国外交的热点,但是到了2009年之后,气候环境议题重要程度又明显下降。

美国气候外交发展的曲折特性和其总统制政治结构密切相关。美国是三权分立的政治体制,国会对于美国参与全球气候治理具有重要影响,在现行体制下,外交权由美国总统和参议院分权。但事实上,双方的权力有很多交叉之处,国会和总统相互制衡。尤其是参议院在国际条约上的建议和批准权,以及立法机构的拨款批准权。特别是美国政治由于行政权和立法权经常是由两党分别执掌,掌握立法权的共和党经常会否决一些有关民主党推动的气候变化和环境议程。在涉及国际条约时,由于美国国内的环境法在某种程度上是国际法的基础,这种否决权是非常关键的,对美国参与全球气候环境治理至关重要。奈杰尔·珀维斯(Nigel Purvis)也认为:“参议院很少批准国际条约,尤其是环保条约,除非它们是基于国内法而制定的。”(63)立法机构的这些权力可以对民主党总统进行限制,例如《京都议定书》就限制了美国参与气候变化双轨谈判的空间。因此当两党分别控制政府和国会时,会使得美国推进全球治理外交政策变得异常艰难,也实际上使得美国在进行气候外交时难有回旋的余地,经常导致相关的合作协议无法达成;即使政府在气候谈判中通过妥协达成了一些协议,国会也会通过条约批准权来否决该协议。

美国气候外交的曲折发展还和美国国内政治分化密切相关。环境气候议题被锁定在美国政党政治中,并且表现出日益分化的趋势。赵行姝等认为,美国两党时而冲突、时而合作的复杂博弈加深了美国气候政策的复杂性。(64)美国国内制度以两党制为主,各个党派都需要争取自己的选票,由于民主党人事实上已经取得了环保问题上的道德高地,共和党人也基本放弃了争取环保选民的支持,因此共和党人越来越不重视气候变化问题。(65)根据美国学者的研究结果,卡特总统时期,国会中民主党在环保问题上领先共和党27分,里根时期为32分,老布什时期是35分,到克林顿时期差距则扩大到52分,而在小布什政府时期差距更扩大到65分。2010年奥巴马政府时期,参议院中党派差距是60分(民主党人平均60分而共和党人是0分),而在众议院中差距是76分(民主党的环境委员会领导人平均获得88分)。皮尤中心(Pew Center)的一项民意测验报告显示多数人认为地球确实是在变暖,其中民主党有81%的人赞同、共和党58%。然而,共和党只有24%的人愿意将气候变暖归咎于人类的活动,而民主党则为54%,独立派有47%。(66)1998年两党在看待气候是否已经变化的问题上没什么区别,而到2008年3月,两党的差距已经扩大了30个百分点。2010年10月,皮尤中心在一项测验中提出一个问题:全球变暖有确凿的证据吗?对此,79%的民主党人表示肯定,而共和党人只有38%。(67)由于这种党派分化现象,美国政府的决策很难建立在强大统一的国内政治基础上。随着国会中党派一致性和地域性越来越严重,这些温和派的共和党议员也越来越少,美国两党在气候议题中的对立局面日益严重。(68)美国党派气候变化问题分化立场直接影响到美国国内对美国气候外交的支持程度。詹金斯指出,影响美国气候政策的最重要的影响因素仍然是由美国民主党与共和党所采取的极化立场。一旦政治领导否认气候变化造成威胁,大多数的公众也会倾向于相同的认识。公众的不同认识是因为政治领导对这一问题所采取的极化态度。(69)

因此,美国气候政策不仅缺乏两党政治共识,而且日趋分化,这就可以解释美国近些年来为何气候政策时进时退的曲折特性。但是美国气候政策的曲折发展不代表美国在全球气候谈判中无所作为,美国仍旧是全球气候治理的三大支柱之一(其他两个是欧盟和“金砖四国”),对全球气候问题起到重要影响,这和美国强大的谈判能力密切相关。

二、美国在气候治理中的谈判能力和地位

现阶段美国气候变化体制在国会和地方层面都出现了分化和极化的现象,美国国内的政治分裂是制约美国气候外交政策的重要因素之一。影响美国气候体制发挥作用的不仅是美国的国会,也包括美国日益分化的党派和地方利益。然而从哥本哈根、坎昆会议一直到2011年南非德班会议,美国在气候变化谈判的议题、倡议和协议达成等方面仍居于优势地位。这一方面和美国统筹灵活的政府决策机制密切相关,另一方面也与美国气候机制所推动的灵活气候外交密不可分。

在美国的政治体制内,总统对外交具有最终的决定权。美国国务院是最重要的外交行政部门。然而由于气候变化涉及能源、经济、贸易、科技、国防等多个领域,美国气候变化内外决策的参与部门比较复杂,总统经济委员会、国家安全委员会、美国总统环境顾问、国防部、环保署、能源部都在不同层面参与其中。此外美国的12个主要工业部门及商业圆桌会议成员承诺与美国环保署、能源部、交通部及农业部合作建立气候合作伙伴关系。美国国务院在协调各部委关系并形成气候变化外交战略共识方面具有足够的权威,其他部委各司其职,如能源部负责技术研究,环保署负责地方减排问题,国防部等仅在参与国家安全委员会会议时对气候变化提出建议。此外美国国务院可以统筹其他领域的外交与气候政策相互关联,为其进行服务。美国的外交体制具有灵活多变和善于统筹的因素。美国气候外交体制的目标明确,紧扣议题,善于动员各方力量,营造政治空间和舆论空间,除此之外,美国国务院气候变化统筹能力不断增强。与小布什政府时期不同,气候变化在美国国务院和国家安全战略中逐渐处于非常重要的位置。从美国气候变化谈判代表的权威来看,斯特恩和国务卿希拉里具有很深的私交,2009年1月被国务卿希拉里·克林顿任命为气候变化问题美国特使。作为美国政府的首席谈判专家,在各种有关气候变化的双边和多边部长级谈判中代表美国出席,起到了关键性的作用。更为重要的是,美国国务院积极利用非政府组织、智库和媒体服务于其气候政策目标;积极统筹其他领域的外交工作与气候政策相关联;美国国务院和智库相互配合,创造气候变化和其他外交问题的关联性,为美国外交提供合法性和话语权支持。美国智库对气候变化影响的理解是全方位和综合性的,并为美国气候外交提供多元化视角。美国智库和政府存在“旋转门”,如美国进步中心(CAP)、布鲁金斯学会、世界资源研究所(WRI)等许多研究人员已经在美国谈判代表团任职,并把这种多元的研究视角融入到美国气候外交中。美国智库往往经常得到第一手的动态信息,并深入分析形成决策建议。

美国气候外交体制推动了其在实践、机制和理念三个层面的创新,并且致力于全球气候治理的主导权。

在灵活气候外交的实践层面,迈克尔·J.格伦农(Michael J.Glennon)等人也强调美国积极参加每一个环境协议的谈判,(70)即便有国内的阻力。此外,美国政府仍然致力于通过建立和操控各种环境制度来实施环境外交,最突出的案例是日本1997年京都气候变化会议和丹麦2009年哥本哈根大会。1997年京都会议前,美国参议院对全球气候变化合作作出了95对0票的反应:“除非主要发展中国家也介入,否则不支持签署任何限排公约”。此时,克林顿总统的气候外交受到国会巨大阻力,然而美国仍运用气候外交、推动排放贸易等灵活机制,最终使得《京都议定书》在内容上为美国所主导和控制。2009年哥本哈根大会美国国会尚未通过气候变化法案,但是美国和欧盟加强协调,并把谈判重点针对经济和排放量迅速增长的发展中国家,美国国务卿希拉里·克林顿提出在所有主要经济体所采取的减排行动都必须是透明的前提下,美国将和其他国家一起到2020年为发展中国家应对气候变化每年筹集1 000亿美元,美国以此为基础把符合其目标的“可衡量、可报告、可核实”议题推到国际谈判领域。在坎昆气候变化大会期间,美国通过美洲发展银行,为墨西哥提供了10亿美元的低息贷款,这很明显是以此交换墨西哥在谈判中的配合。美国上述强大能力也可以用国际组织的“主动放弃(Anticipatory surrender)模型”(71)理论来解释,该理论认为,相对弱小国家会担心国际组织中强大的成员有可能的惩罚,而放弃相关的政策建议,如菲律宾在2009年哥本哈根会议之前一直是积极支持发展中国家主要阵营的观点,然而在美国希拉里国务卿施压后,菲律宾更换了谈判代表,改变了谈判立场。

在机制创新方面,美国气候外交还善于创造各种机制来缓解在《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》中存在的发达国家和发展中国家之间的僵局,形成对其有利的排放大国共同减排的场景。目前比较有代表性的是小多边主义(mini lateralism),美国气候“小多边主义”的目的在于削弱发展中国家与发达国家的区别,通过发达国家和发展中大国的机制,来增强美国对气候变化议程的控制。美国小布什政府退出京都议定书后,推出所谓亚太六国“清洁发展与气候变化合作伙伴关系”(APP),强调大国减排,并在此后的2003年20国集团峰会与2005年八国集团峰会中继续推动大国减排的概念,美国还和加拿大共同提出“L20计划”,希望通过主要排放大国的直接行动,来解决陷入僵局的气候政治问题。(72)对于2010年哥本哈根大会成果,约翰·惠利(John Whalley)认为,《哥本哈根协议》的主要内容最先由美国提议起草,然后扩大到中国、印度、巴西和南非,且随后扩大到欧盟、加拿大和澳大利亚。(73)把全球气候谈判推向新的阶段,(74)标志着南北全球经济外交新形式的出现,为今后新的、更具体的、潜在的气候安排的建立提供了新的机制平台。(75)面对2011年德班会议,欧盟气候领导力恢复和卡塔赫纳论坛(Cartagena Dialogue for Progressive Actions)(76)的挑战,美国采取新的机制提升在发展中国家和气候治理的影响力,美国与加拿大、墨西哥、瑞典、加纳、孟加拉国以及联合国环境规划署联合发起气候和清洁空气联盟(Climate and Clean Air Coalition)采取行动减少黑碳、甲烷以及氢氟碳化合物的排放。美国国务卿希拉里认为,气候和清洁空气联盟将会在全球范围内积极开展治理短期污染物的行动,向开展和实施相关计划的国家提供帮助。孟加拉国、加纳和墨西哥的领导人也都认可美国这一联盟,认为其可减缓短期内温度上升的速度,同时可以降低大气污染,产生公共卫生的协同效应;可以在全球范围内都能得到有效执行。(77)

美国提出了许多气候变化理念,对气候治理全球合作的倡议和话语权有一定的影响作用。美国是1997年《京都议定书》三机制[联合履约(JI)、排放贸易(IET)和清洁排放机制(CDM)]的主导倡议者,并最终在京都会议上实现了自己的目标。2002年,美国推出温室气体减排新方案和碳排放强度方法,强调经济增长的重要性。2007年5月美国政府提出“气候变化新战略倡议”,认为气候变化和发展经济密切相关,应对气候变化不应该影响经济发展,强调技术进步与技术转让对于应对气候变化的关键性作用。(78)亚洲协会和皮尤中心联合发布的《中美能源与气候变化合作路线图》,以及布鲁金斯学会发布的《克服中美气候变化合作的障碍》等报告,不仅把气候变化作为推动中美关系转型的重要基础,而且还提出中美两国应该共同缔造全球低碳经济和气候变化制度。美国进步协会主席(CAP)帕斯塔提出中美两个排放大国共同治理气候危机的主张。(79)2009年之后,奥巴马政府为经济和气候危机的双赢进行了制度上的准备,并把恢复经济重心向气候变化领域倾斜。(80)

三、美国气候外交未来的发展

体制与能力是影响美国气候外交的两大重要因素。体制与能力这两重影响因素紧密联系、互为因果,与美国试图主导全球气候治理整合在一起。

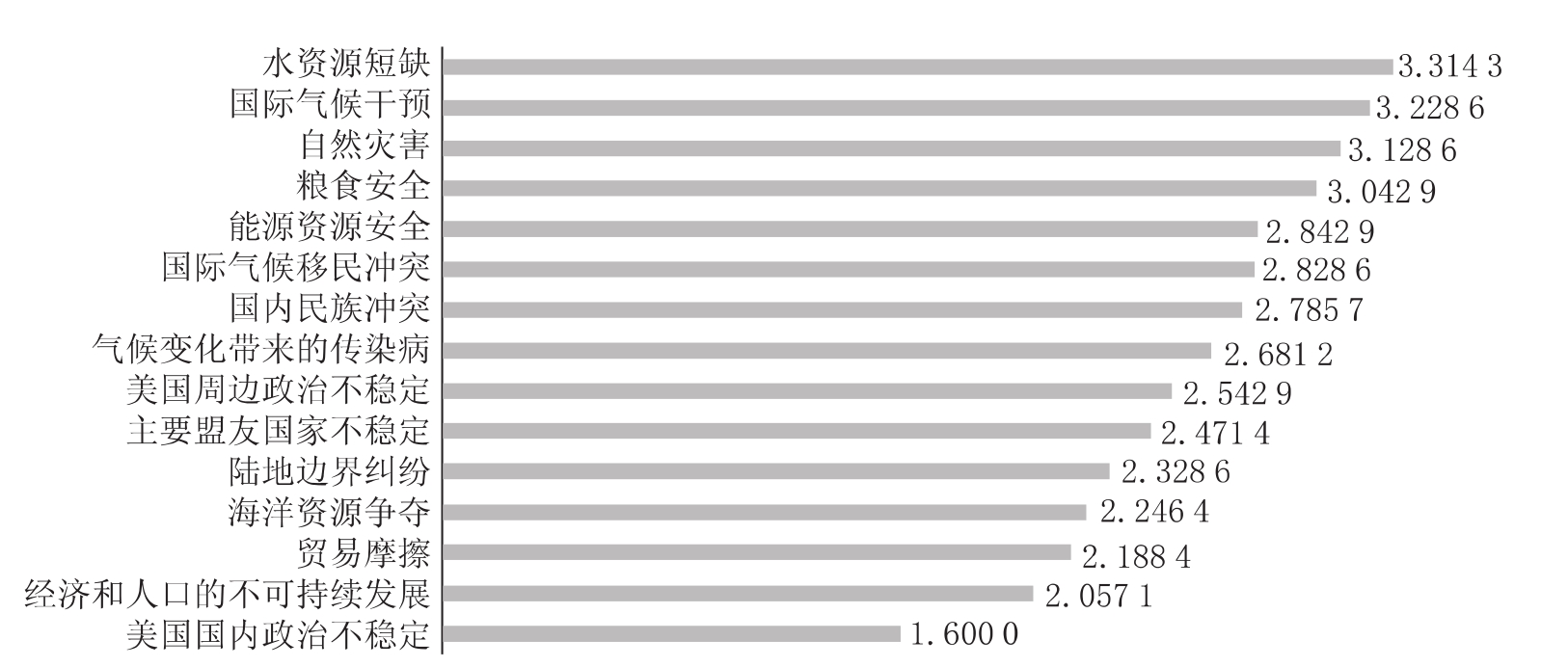

第一,回归和领导全球气候多边治理是美国对外战略的重要组成部分。全球气候变化以大国合作与一致的多边主义为基础,多边主义两个重要手段是国际主义(国际机构在道德、法律和战略方面都高于单个国家的利益)和法治主义(相信稳定的力量主要来自法律、条约和具有约束力的国际协议)。上述两个特点与美国国内体制有冲突的地方:作为全球霸主的美国也试图主导开放和多边主义的全球治理,争取在气候变化等全球治理中取得主导地位,美国积极地参加每一个环境协议的谈判(81),通过建立和操控各种环境制度来实施气候外交,同时受到国际法和全球治理的效果的影响。(82)一方面,全球气候治理既是一种以低碳为核心的大国竞争力的较量,也是以气候变化游戏规则为核心的国际制度主导权力的竞争。美国国家政策的根本目的是维系其能源模式的同时,保护和发展其核心竞争力、维护美国经济和军事处于世界霸权地位。(83)美国气候变化和美国当前发展战略及能源独立性紧密相连,新能源和低碳经济对于美国未来经济竞争力和国际地位有着重大影响。(84)美国推动气候变化和绿色壁垒谋求保护其竞争力,同时削弱中国等竞争对手的竞争力。(85)另一方面美国在气候变化制度议价过程中,谋求逐渐取得气候变化的全球领导地位,目前自由现实主义是美国外交的主流思想(86),自由现实主义政策着眼于世界制度的长期演变,履行国际体系中最强大的国家推动全球公共利益的职责——世界各地的政府和民众都迫切需要全球公共利益,气候变化等国际公共产品问题正是美国推行自由现实主义的重要领域之一。约瑟夫·奈提出,当今的力量是以一种类似于复杂的三维棋盘的模式在各国间分配,其中跨国关系和全球性挑战超越了政府控制,美国需要建立有效的国际机构和体系以便对付气候变化等新的挑战,并且发挥带头作用。(87)伊肯贝利强调美国应该同样推动开放的国际经济和共同利益(环境气候变化等)并制定国际规则和制度,特别是根据问卷分析,气候变化多引发的各种威胁在中长期(2025年左右)将会逐渐成为影响美国国家安全决策的重要影响因素,推动美国政府更加重视和参与气候政策。(88)

图1 2020年气候变化引起的各种安全问题的程度

第二,美国国内体制的分化部分程度上削弱了美国在气候变化上的话语权。美国国会在气候政策中的作用要远远超过其他国家的国会。在其他发达国家,国会仅仅是制定规则,如污染者付费等原则;然而美国国会则是要求美国联邦政府的各个机构执行和运作。(89)美国例外主义者认为,“按照美国决策者的观念,美国的典范、标准、国内法要优先于外国或者国际的典范、标准和法律。美国的国家主权是至高无上的(paramount),而其他国家的主权则可以忽视(peripheral)。”(90)这种思想影响和制约了美国对外承担全球环境治理责任。加里·C.布莱纳(Gary C.Bryner)认为:“美国参与全球可持续发展所取得的成就是相当有限的,这反射了美国国内缺乏承担全球环境工作的政治义务。美国因为他们强大的经济优势在许多谈判领域扮演了统治角色,但是在环境领域,美国并不扮演重要的国际领头羊的角色。”(91)一些学者则认为由于三权分立制度的存在使美国总统和国会之间的权力分立,前者谈判和创立条约,后者则批准条约,导致了气候变化政策的这种僵局。而造成国会不肯批准的主要原因却在于减排所需付出的成本和强大的化石燃料能源公司的游说,因此国会和行政的分立给处理包括气候变化在内的环境问题提出了挑战。(92)美国在参与《京都议定书》的国际谈判过程中,要思考他在国际层面上所达成的协议能否得到国内的批准,这就既给他决策创造了机会,也给他决策造成限制,成为影响美国没有批准《京都议定书》的重要因素。(93)奥巴马政府上台不久即把全球气候问题作为外交重点,实施多边主义气候合作战略,强调全球联盟和美国领导地位(94),在哥本哈根气候大会上推动中美气候共治和《哥本哈根协议》,致力取得美国在气候变化等领导地位。然而自2010年坎昆会议和2011年德班会议以来,美国对于全球气候变化谈判态度日趋消极,把发展中国家作为其不参与有法律约束力的全球协议作为借口。(95)美国也不断逃避墨西哥坎昆会议承诺的快速绿色启动基金和援助资金的承诺。这和广大发展中国家主张气候变化援助资金必须坚持“新的额外的”(new and additional)原则不相符合,也削弱了美国气候外交在发展中国家的影响力。(96)

第三,从体制与能力这两个影响美国气候外交的因素来分析,美国气候外交仍然会在双重作用中继续发展。特别是美国国内的体制特征与国际主义和法治主义的关系从来都是波折起伏的。从美国的经济实力和能源消费以及提供全球公共物品的角度来看,全球气候变化问题的解决有赖于美国国内气候立法和政治环境,因此美国气候外交政策的成效在部分程度上取决于美国国内法的作用。如果美国国内体制与全球治理的利益相匹配的时候,美国则会致力于推动全球治理取得进步。在20世纪70年代,美国尼克松政府和卡特政府推动全球环境治理发展,签订了巴塞尔公约(Basel Convention,管制有害废弃物跨国移动),蒙特利尔议定书(Montreal Protocol,管制臭氧层破坏物质),生物多样性公约(Convention on Biological Diversity),华盛顿公约(CITES,保护濒临绝种动植物),斯德哥尔摩公约(Stockholm Convention,管制持久性有机污染物POPs)等。(97)冷战结束后环境安全的兴起和美国国内环保运动相得益彰,为1991年美国公布的国家安全战略,将环境事务提升到国家安全利益的高度。(98)1997年美国国务院发表的《环境外交报告》(99),并开始制定相应的部门协调机制应对全球环境治理问题。如在2005—2007年,美国共和党反对气候议题的表决开始下降,民主党支持气候变化行动言论开始增加。一些有名的共和党参议员如约翰·麦凯恩(John McCain)公开支持气候变化立法并与民主党的参议员一起努力,促使立法的通过。2005年参议院通过了一项新的决议,即“参议院对气候变化的认识”(100),亦称为“宾格曼—斯拜克特决议”(the Bingaman Specter resolution),这项提案有效地扭转了参议院1997年的伯德—海格尔(Byrd-Hagel)决议对应对气候变化行动所采取的否定态度。该决议指出,美国必须以身作则,通过限制与减排的强制立法,它还宣称,这一措施将有助于促进美国的主要贸易伙伴采取同等的行动。

第四,美国国内体制和外交能力的匹配是美国参与和领导全球气候变化治理的重要基础。由于美国政治府院之争的特点,美国气候外交的体制与能力相互作用在不同时期表现也不同,一般而言,美国民主党控制国会时期,往往应对气候变化的体制和能力相互匹配。2007年《美国气候安全法》(America’s Climate Security Act,S.2191)提案规定美国应建立强制性且覆盖整个国民经济的温室气体减排体系。2009年《美国清洁能源与安全法》成为美国气候立法的阶段性里程碑。(101)美国政府正是依据该法案在哥本哈根气候大会上提出了至2020年相对于2005年排放量减低17%的主张。正是依托上述国内立法进程,美国推动《哥本哈根协议》的达成并试图以此作为将《京都议定书》和《联合国气候变化框架公约》的双轨制谈判引向单轨制谈判。随着共和党控制国会,参议院版本的《清洁能源工作与美国能源法》和《2010年美国能源法(讨论草案)》陷于停顿,美国国会配合全球气候谈判的立法进程就陷入僵局。(102)

第五,美国不会因为国内体制的制约而放弃主导权力的争夺,而是在体制和能力二元平衡基础上最大限度的实现国家利益并谋求全球治理的主导权。美国一方面在气候变化经济竞争力领域积极布局,力图取代欧盟占据未来低碳经济体系的主导权,另一方面美国也将参与和主导集体行动作为吸引其他国家作为自己盟友和伙伴的“隐性资源”和软实力,并迫使其他国家就范。(103)由于美国体制和能力相对冲的这一特点,美国各届政府气候外交都在前任基础上进行了调整,其维护美国霸权地位和经济利益、主张市场为基础和自下而上的灵活机制,以及要求发展中大国共同减排的基本策略始终不变。美国气候大使托德·斯特恩(Todd Stern)认为,美国国会对未来的框架的态度当然还完全取决于美国的国家利益。一方面美国要强调核心竞争力和主导力(104),走向清洁能源。2035年80%的电力将来自清洁能源,这也是美国现在与其他国家一起谈判国际协议的基础。(105)另一方面遏制中国碳排放发展是美国体制和能力相互匹配的另一个领域。2010年美国国会听证报告中认为:“哥本哈根大会的一个重要教训是第三方对中国施压的效力。美欧和日本的影响力受限于自己是历史排放大国。更能影响中国行为的是发展中世界的其他国家。中国决定放弃第一受资助者身份,不是来自美国压力,而是来自中国声称代表的发展中国家的压力。因此,美国应更紧密与他在发展中国家中的盟友磋商,使美国利益与那些国家利益联合起来,迫使中国持续改变他的气候变化政策。”(106)因此美国气候外交一直积极要求发展中大国落实“可衡量、可报告、可核实”的减排承诺,制定严格的有关报告、监控和核查温室气体排放量和减排量的标准(107),也就是推动气候变化游戏规则可以不用强制力而将中国等新兴大国融入到稳定和可预期的社会经济政策取向中。

综上所述,本文认为美国气候外交会在二元影响因素交互作用中继续发展,美国气候外交体制具有双重性,美国国内的体制特征与国际主义和法治主义的关系一直都是波折起伏的,灵活强大的气候谈判实力推动美国占据全球谈判主导地位,日趋分化的决策体制将会削弱美国全球气候环境治理主导权并影响未来全球气候治理效果。美国气候外交在不同的时期表现有所差异,不能简单归因为源于政党政治和利益集团或者执政党领袖等因素,而是美国体制问题和谈判能力二元互动的产物。美国超强的外交能力在主导或影响全球治理谈判进程;而美国的国内体制问题将继续影响美国全球气候治理主导权。然而美国国内体制和外交能力的相互支持是美国参与和主导全球气候变化治理的重要基础。回归和主导全球气候多边治理是美国对外战略的重要组成部分,美国不会因为国内体制的制约而放弃主导权力的争夺,而是在体制和能力二元平衡基础上最大限度地实现国家利益并取得全球治理的主导权。

(作者为上海国际问题研究院比较政治和公共政策所研究员)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。