2011年宁夏地区农村气候变化适应性调查报告

沈钊[1]

面对日益严峻的全球气候变化及环境恶化问题,农村作为城市污染的承担者和城市生产生活原料的供给者的双重身份时,农村处在什么样的状况,他们又有什么样的应对方法,这些方法对我们城市居民又有什么样的启发和影响?针对以上的问题,为了更直接全面地了解气候变化对中国农村地区的影响及其做出的相应适应措施。2011年10月,包括我在内的20名科考队员深入位于宁夏中部的红寺堡与固原两地。分别对杨柳、开元、菊花台、马园和坪乐五个村子进行了为期两天的田间入户走访调查,掌握了大量一手资料,为了解气候变化对中国农村地区的影响以及为其提出相应建议奠定了基础。

一、调研回顾

对象:当地农民、村干部。

受访人数:共计138户,近280人。

年龄分布:受访人群年龄分布中,最小受访者为11岁,年龄最大受访者为87岁,主要受访人群为30~41岁。

民族比例:红寺堡区回族占受访者32%,固原地区主要为汉族人口。

受教育程度:不识字占受访总人数47%,其次为受小学教育27%,初中9%,高中及以上只有不到3%。居民受教育程度普遍低。

调查方法:随机抽样,采用问卷调查法,面谈法,小组讨论法。

问卷发放情况:共计发放问卷149份,有效问卷138份,遗失问卷0份。

采访范围:杨柳村、开元村、菊花台村、马园村、坪乐村。

资料来源:一手资料:问卷调查;二手资料:村委会数据,前期调查数据。

当地的气候状况的复杂性我们已经认识到了,其气候、水资源状况相对恶劣,气候灾害比较严重。而脆弱的农村在这样的环境之下,其生产、生活等方方面面都会受到影响。在这一部分中,我们将探究该地区采取了怎样的生产生活及其他方面的措施来维持在这一条件下生存和发展。

1.气候条件基本信息

(1)气候。温带大陆性气候,常年干旱少雨,昼夜温差大,日照时间长,无霜期短,全年平均降雨380~500毫米。具有冬寒长、夏热短、春暖快、秋凉早;干旱少雨、日照充足、蒸发强烈、风大沙多;南凉北暖、南湿北干和气象灾害较多等特征。

(2)降水。宁夏降水少,多年平均年降水量为183.4~677毫米,由南向北递减,蒸发量远远大于降水量。各地水曲线都呈单峰型,进入6月,降水量迅速增大,9月以后,降水量急剧减少。降水量最大值一般出现于7月下旬至8月上旬,这一期间的降水量,中、北部地区占年降水量的30%左右,南部地区占年降水量的25%左右。宁夏位于黄河上游,黄河经过宁夏省西北部。受特殊自然地理条件影响,黄河宁夏段几乎年年都发生程度不同的凌汛灾害。近年来,黄河受来水减少和前期流域应急抗旱的影响,干流五大水库可调节水量比去年同期减少30亿立方米左右,致使黄河上游灌溉高峰期供需矛盾十分突出。自1998年以来开展扬黄灌溉工程和生态移民。

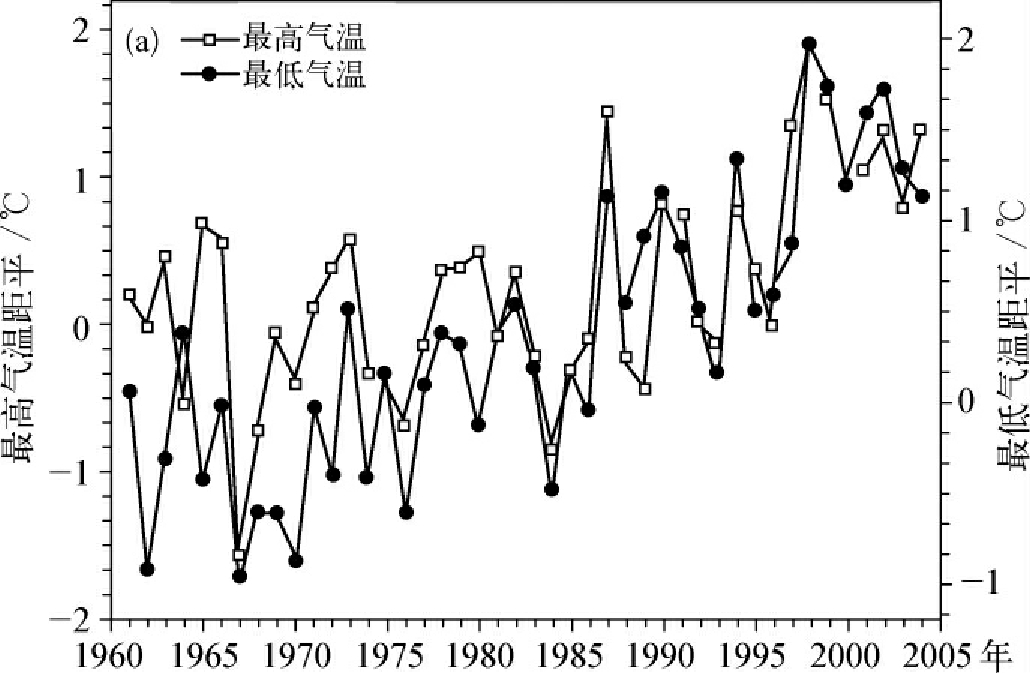

(3)气温。(图1来源于《1961~2004年宁夏极端气温变化趋势分析》,文章编号为1673-1719(2008)02-0073-05)由图1可得,20世纪60年中期以后,宁夏年平均气温呈上升趋势,1986年后增温速率加快。这说明在全球气候变暖背景下宁夏气候增暖趋势非常明显。

图1 气温突变趋势

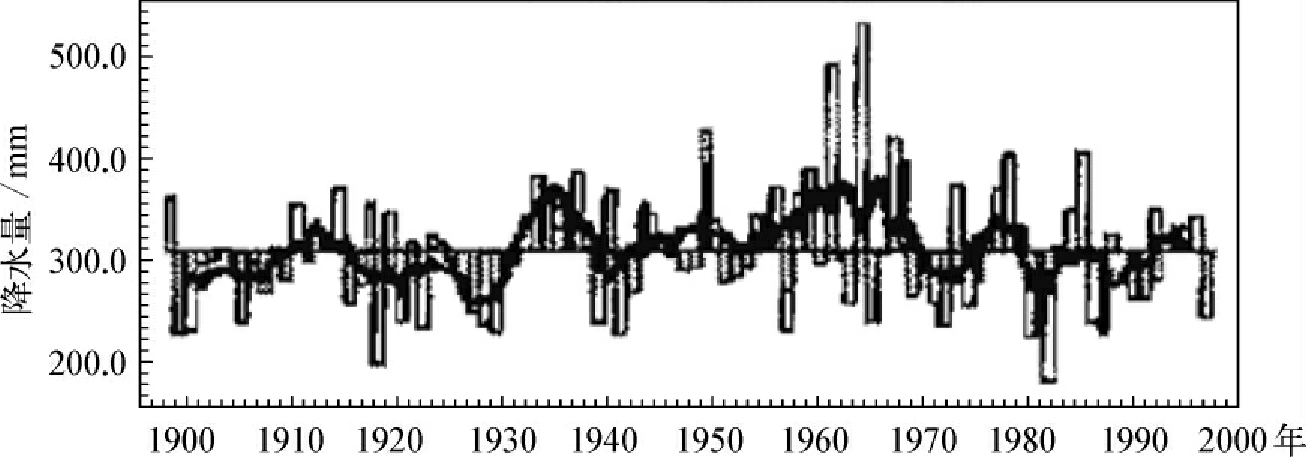

(4)百年降水量。(图2来源于《宁夏近百年来的气候变化及突变分析》,文章编号为1000-0534(2001)01-0100-05,作者李艳春,李艳芳)从图中我们可以清晰地看到20世纪60~70年代以后,全区年平均降水量出现突变,由一个相对湿期突变为一个相对干旱少雨的干期。而且我们可以看到,宁夏多年的年平均降水量并不稳定。这无疑将影响全区秋季,冬季乃至第二年春季的土壤湿度和农业生产。

图2 降水量突变趋势

(5)结论。宁夏作为我国西部温带大陆性气候的一个省区。由于自然条件的敏感性和脆弱性的限制,在全球气候变暖趋势下,温度和降水的变化十分明显。温度不断上升,降水量减少并且不稳定,这在一定程度上会影响农民对农作物的选择和他们生活水平的提高,而他们也不得不采取某些措施来应对发生在自己身边的气候变化。

2.水资源状况

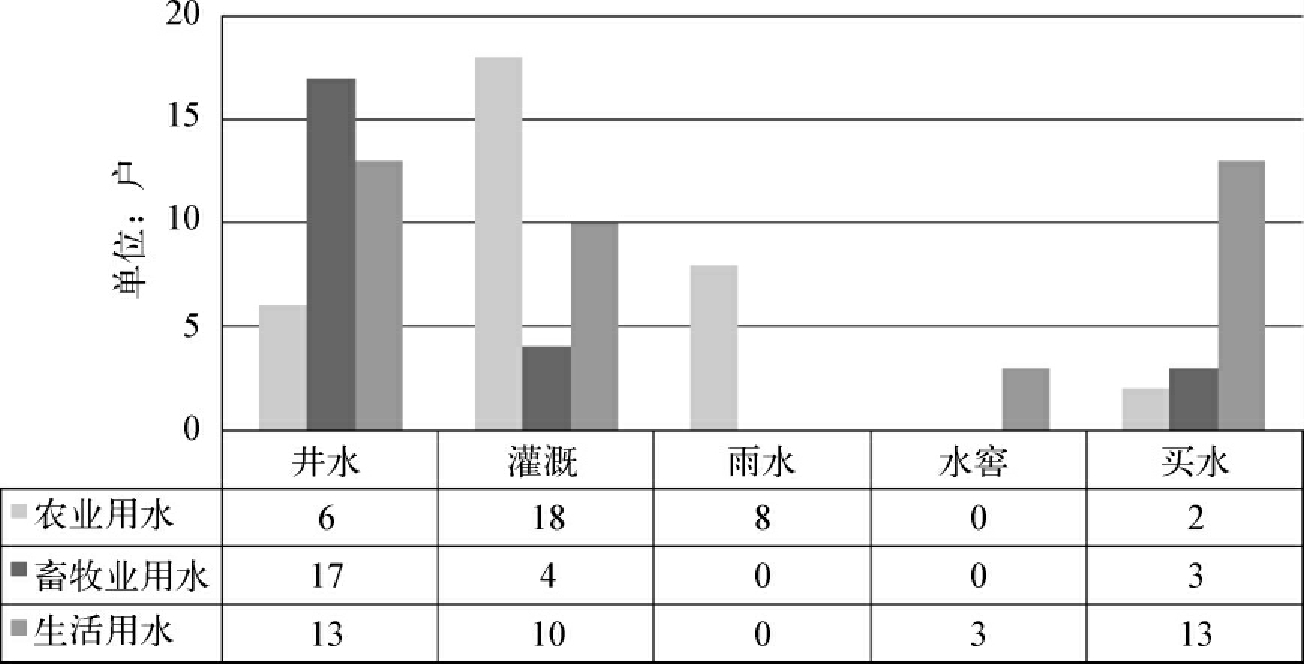

图3 马园村用水来源

(1)水资源短缺。很多村民农业用水,畜牧业用水,生活用水主要依靠雨水。而水窖的雨水补充仅限于每年的夏秋季节。多年来的年平均降水量为183.4~677毫米,由南向北递减,蒸发量远远大于降水量。

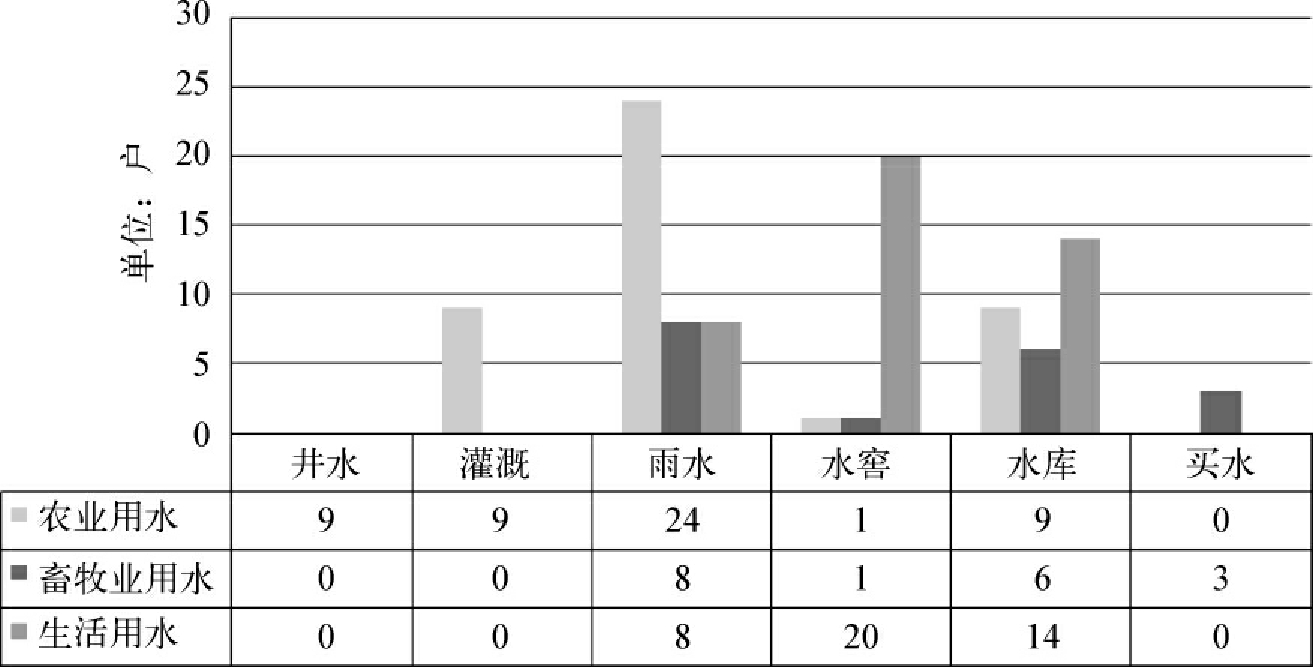

虽然有些地方有黄河穿过,但是因为黄河整体调配的原因,可调节的用量很少。近年来,黄河受来水减少和前期流域应急抗旱的影响,干流五大水库可调节水量比去年同期减少30亿立方米左右,致使黄河上游灌溉高峰期供需矛盾十分突出。也就造成了宁夏引黄灌溉区(主要是宁夏的西北和北部地区,也就是我们此次调查中的菊花台村,杨柳村和开元村)的用水的不稳定性。因为一直缺水,坪乐村的村民一般一年只洗两次澡。我们可以看出缺水已经限制了村民生活质量的提高。

图4 坪乐村用水来源

(2)水质危机。水窖的存水,是每年夏秋季节,也就是年降水的峰值时期存下来的,一用就是一年,因此水窖的水质并不十分好。而马园村附近的水库存水,因为受到了边上淀粉厂的污染,水质有一定的影响,因此马园村的水库存水,仅限于大田里边的灌溉用水,并不能用于大棚作物的灌溉,更不能作为生活用水和畜牧业用水来使用。

(3)用水来源渠道少。由于时间原因,只对其中一个地区(原州区的马园村和坪乐村)的用水来源进行了调查。马园村的(农业,畜牧业,生活)用水来源大抵有井水,水库水和雨水三种。而坪乐村的用水则完全依靠于雨水(水窖存水也是雨水),且由于水质的限制,生活用水方面他们不得不选择买水来维持正常的日常生活。

3.气候灾害

(1)沙尘暴。每年3~5月份发生,发生率100%,强度则不定。严重时,风沙会大到无法出户,这严重影响了居民的生活和生产。农业生产方面,农民们72%会歉收,甚至有28%的农民绝收。沙尘暴现已成为当地居民“习以为常”的天气现象了。

(2)旱灾。连年发生。受持续高温,少雨天气影响,宁夏中部干旱带十分容易出现旱情并逐步蔓延。虽然偶尔有降雨或者降雪,但是由于降水分配不均,并不能有效解决干旱的问题。尤其进入六月份以来,很多地区都很少有有效降雨,加之持续高温,大风扬沙天气频繁。很大程度影响农业收成(多为歉收,减产40%左右)和人畜的生活。

(3)霜冻。这也严重影响当地居民的收成,以及畜牧业的所需的牧草。

(4)冰雹。突发性强。除了影响农业收成以外,牲畜幼崽也容易死亡。

(5)干热风。(干热风指的是高温、低湿和一定风力的天气条件影响作物生长发育造成减产的灾害性天气。)每年春天开始,一直到6月,大概持续三四个月,作物生长受影响。

(6)霜冻。发生在4月至5月,10月到11月期间。尤其是5月初的强霜冻,会致使正值苗期的棉花、玉米、瓜菜等喜温作物和正处在花果期的葡萄等果树遭受强霜冻袭击,每亩田地都会不同程度的受灾。

(7)虫害。农田里的虫害相对较少,但是草原由于受到环境和气候影响(上半年前期气温较低,而5月底6月初气温回升迅速,害虫发育速率明显加快),近年来虫害发生偏重。温性草原害虫主要以土蝗、拟步甲发生较重,荒漠草原以叶甲、金龟子、木蠹蛾及拟步甲发生较重,其中,木蠹蛾对沙蒿危害率几乎100%。

二、未来展望

不管是固原地区还是红寺堡地区,当地政府十分重视农民的各种政策上的支持和经济上的补贴。“扬黄工程”这样的民生工程就是一个很好的例子。因为有了“扬黄工程”,生态移民才能顺利进行,当地的农民才能更好地应对气候变化带来的降水量的减少和干旱等灾害。我们在调研中了解到政府并不满足于已经取得的成就,也在继续出台一些政策和措施来应对气候变化。在设施农业等方面也都少不了政府的引导。政府对于农业技术的推广和各种水利设施的建设使得该地区适应气候变化的能力得到显著增强,政府如果能够坚持在更加广泛、合理的应用推广相关技术,一定可以帮助农民提高生活水平,也是我们对于这一地区乐观的未来的一个判断依据。

我们访问的农民同样给了我们期许这一地区美好未来的信心。在考察中,有一个小细节,我们发现很多户农民都使用着由政府补贴的太阳灶用于烧水,这虽然只是能源使用上的一点小小改变,但是能够体现出农民对于新鲜事物的快速接受。在教育水平方面,我们发现,青年一代的教育水平普遍比上一代有了较大的提高,文盲率有了大幅度的降低,也有了很多有初中高中甚至大学文化水平的农民。人口素质的提高,必然会改变当地的生产生活方式,这些有着更高文化素养的新一代农民有着更好的能力去提高他们自己的生活水平。

当地的气候状况的复杂性我们已经认识到了,其气候、水资源状况相对恶劣,气候灾害比较严重。而脆弱的农村在这样的环境之下,其生产、生活等方方面面都会受到影响。在这一部分中,我们将探究该地区采取了怎样的措施来在此条件下生存和发展。

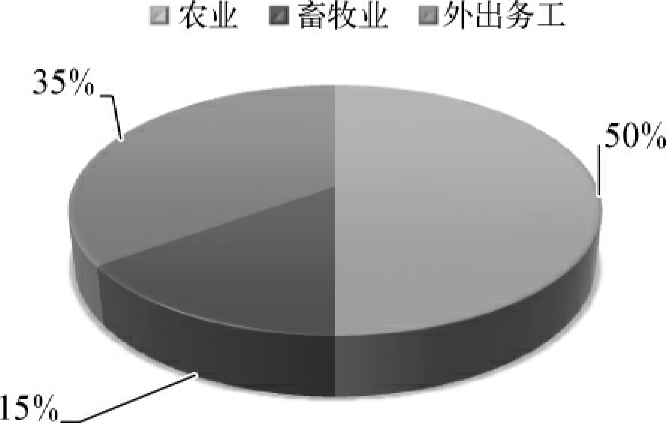

1.收入结构

收入是人们赖以生存的重要因素,对收入结构的了解和分析将有助于我们宏观的研究当地适应气候变化的情况。通过研究农业、畜牧业、外出工作等收入方式占居民总收入比例,我们便可以发现当地是怎样通过调整产业结构来适应气候变化的。

在我们所调查的五个村子中,我们对马园及坪乐两村进行了详细的收入统计,人均总收入为25 629元,其中农业占近50%,畜牧业约15%,外出务工约35%。在红寺堡地区的三个村也呈现相似情况。整个地区的收入结构就形成了以农业、外出打工为主,畜牧业为辅的状况。

图5 收入结构类型图

通过我们的调查,该地区全年在外打工的人数占到了近50%左右,大多是年轻人,另有相当多的人会选择季节性打工。农忙时耕作,农闲时务工成为许多村民的生活方式。由于近年来的气候变化,部分地区,如坪乐,可耕种土地及耕种时间都有所减少,外出打工就日渐成为收入的主要来源。

同时我们也发现,在农业基础相对较好的村落,如马园村、杨柳村等,外出打工更多的是一种剩余劳动力的输出,而非维持生计的必需选择,但在发生重大气候灾害的时候,外出打工的人数仍会明显增加。

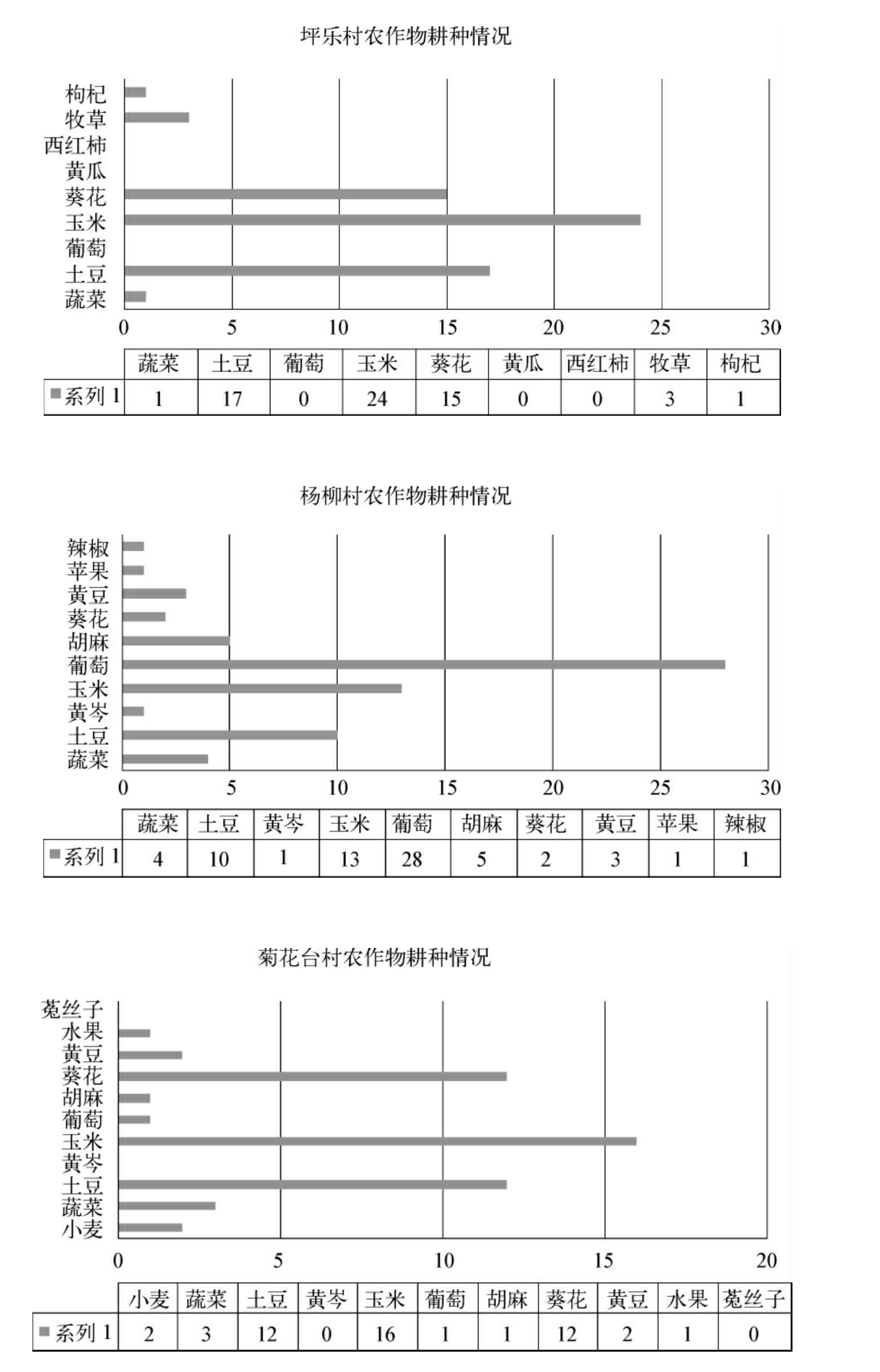

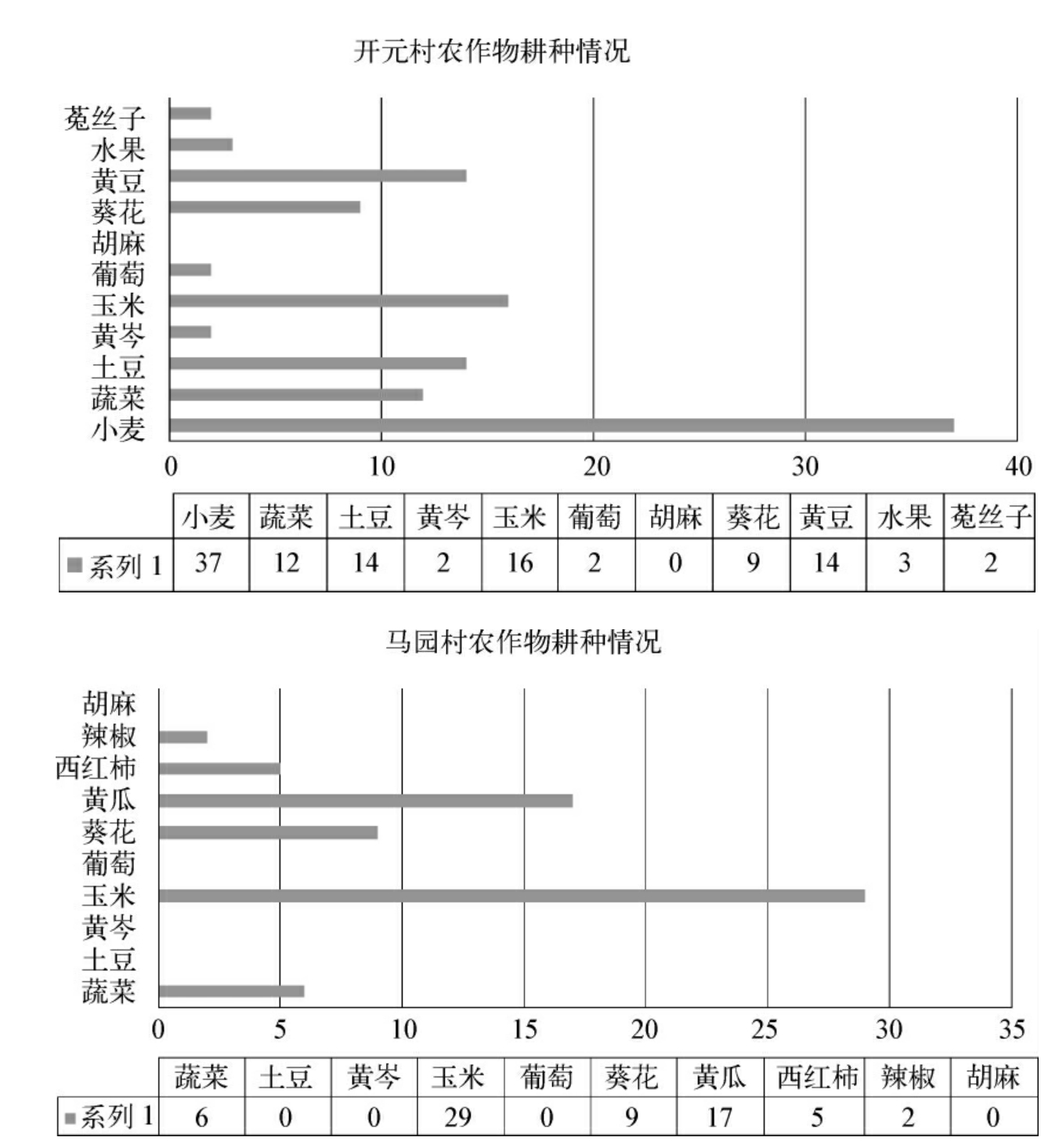

2.作物选择

调查的五个村子中,主要种植的作物有以下几种:玉米、葡萄、葵花、小麦、荞麦、黄瓜、辣椒、西红柿、土豆、胡麻等,总体以抗旱作物为主,充分适应当地的气候条件。我们将这些作物分成两类,一类是在大田、旱田中种植的,如葡萄、玉米、葵花、小麦、荞麦、土豆、胡麻等,另一类则是在大棚、温室等农业设施中种植的,如黄瓜、西红柿、西瓜、反季节油桃等。

(1)大田作物。葡萄是在杨柳村得到大规模种植的经济作物,全村共有8 200亩葡萄园,并且形成了直销酒厂的市场模式。葡萄并不是宁夏地区的传统作物,杨柳村的葡萄种植是由政府引导并加以开展的,葡萄的优点在于对水量要求较低,对于处于享有扬黄工程地区的杨柳村来说,可算是适应气候变化的优质农作物。玉米、葵花、土豆等则是更加常见的农作物,它们的耐旱性非常好,即使在干旱地区也能够生长。例如玉米,如果能够得到相对充足的灌溉,每亩产量可至1 500~2 000斤,即使在严重干旱的坪乐村,也往往能够有几百斤的收成。

通过对村民的访问,我们发现人们因为气候变化而改变农作物的状况是非常普遍的。在固原地区,10年前的雨水较为充沛,当时人们还会在地里种植小麦等需水相对多的农作物,在5年前,坪乐村的村民还常常种植高粱、胡麻等作物,而如今,玉米却成为了最主要的作物,因为减少的降水已经不适合人们种植其他作物了。而在杨柳、开元村,人们在移民之后,随着气候条件和水源状况的改善,人们就逐渐用小麦、葡萄等经济效益更高的作物代替了玉米。

(2)大棚作物。与大田农业相对的则是设施农业,因为大棚能够提供相对独立的生长环境,所以决定设施农业中农作物选择的主要是市场需求,气候在其中的作用并不明显。

通过图6,我们可以清晰地看到人们是怎样通过选择合适的作物来适应气候变化的,同时也看到了政府在其中所能起到的作用——选择、指导、推广。

图6 各村农作物耕种情况

3.水利技术与设施

众所周知,农业技术的先进程度通常对农村的发展状况起到关键性的作用,应用更多,更合理应用技术的地区往往要比应用农业技术少的地区更为发达一些。自然村落在面对气候变化之时是非常脆弱的,而在经过一些合适的技术武装之后,它们就能更好的适应气候变化。

首先是水库。马园村与坪乐村一样,都处于非常缺水的地区,但马园村从生产水平到生活质量整体都要超过坪乐村很多,一切都因为马园村附近拥有一个水库。拥有水库使得马园村的大田一年可以得到至少三次灌溉,即使遇到干旱的年份也能保证作物的正常生长,反之坪乐村在干旱年份通常颗粒无收。更为重要的是,水库的存在使得马园村应用农业大棚有了可能,为其更好的适应气候变化起到了至关重要的作用。

如果说水库并没有明显的凸显“技术”的作用,那么扬黄工程就可以很好的体现这一点。因为扬黄工程引来的黄河水,使得杨柳、开元、菊花台三村拥有了更加理想的自然条件,拥有了更多的选择以适应气候变化,如种植葡萄、应用大棚等。由此我们可以看出水利技术对于农村发展的重要性,其可以从根本上改变当地不良的自然条件,从根本上增强其对气候变化的适应能力,使其他的技术有了得以适用的前提。

最后我们要谈一谈当地所应用的保水及节水相关技术,覆膜保墒及膜下灌溉。土壤覆膜技术可以起到涵养水分,土壤保墒等重要作用;而膜下灌溉则使得水资源能够得到更为合理的运用,从而令当地能够更加从容的面对气候变化所带来的影响。在坪乐村,政府大力推广了秋覆膜技术,过去亩产只有200~300斤的玉米地,在应用了秋覆膜技术之后,亩产达到了500~600斤,个别地区还到达了800斤,同时也大大增强了气候灾害发生时作物的存活概率。这种适应措施显然是至关重要的。

我们不难发现,相关的技术手段及设施使得该地区适应气候变化的能力得到显著增强,如果能够更加广泛、合理的应用推广相关技术,相信会对当地乃至整个宁夏地区农村应对气候变化起到很好的效果。

4.气候移民

在这一部分中,我们将介绍适应气候变化的诸多举措中常常起到诺亚方舟角色的一种方式,气候移民。它通常意味着一个地区所能采取的最后方法,也意味着一切新生活的开始。

自2001年以来,宁夏被国家发改委确定为实施易地扶贫搬迁试点工程项目区之一,把部分生活在自然条件严酷、自然资源贫乏、生态环境恶化地区的贫困人口,实行搬迁,易地安置,为扶贫开发和生态环境建设有效结合起来创造了条件。通过改善迁入地的生产条件,不仅可以帮助农民脱贫致富,还可以缓解迁出地的人口压力,为改善和恢复生态环境创造条件。

可以毫不夸张地说,气候移民是某些地区的唯一出路,例如我们所调查的坪乐村,十年九旱是形容这里的最佳词语,连年不断的自然灾害使得这一地区生活水平低下,水资源的严重缺乏使得几乎所有的适应措施都无法开展。在当地,即使是畜牧业也常常会受到气候灾害的影响,牲畜会因干旱导致的食物、饮水缺乏而死亡,大棚等农业设施也是无从谈起。我们还发现一个的现象,坪乐村外出打工者的数量和时间均多于与它临近的马园村,但收入却少于后者。因为马园村外出打工者多是剩余劳动力,有限的耕地使得他们在村中无事可做,由此外出打工就成了创收的手段。在这种状况下他们能够更加从容的选择自己适合自己的工作,而不用过多担心家中的生计问题,但坪乐村则不一样,对他们来说外出打工很多时候是唯一的谋生手段,所以通常对工作的选择就紧迫,常常做的是很好找但收入并不高的工作。其恶劣的气候条件几乎制约了一切可能的发展,对于这样的地区,气候移民可以说是唯一的选择。

5.退耕还林

宁夏地区的经济发展与人们生活水平的提高在很大程度上受到了气候条件的制约,正如我们调查所了解的状况一样。所以在考虑宁夏地区发展问题之时,从根本改善生态条件就成为应对气候变化的措施之一,退耕还林就是这样的一类措施。

据调查,退耕还林政策在固原地区实行已经有近8年了,村民们将闲置、荒芜的旱地退给国家以换取一定程度上的补贴,每亩补贴折合成人民币约合100元,由现金和粮食组成。在未进行生态移民的地区,村民们参加这一政策的积极性非常高。因为气候条件的恶劣,很多土地即使种了庄稼也难有收成,与其闲置这些土地,将它们交给国家,自己还能拿钱,自然是非常划算的事情,很多村民就是抱着这样的想法参加了退耕还林政策。实行退耕还林后的地区主要种植柠条等固沙作物,以改善生态环境。

【注释】

[1]沈钊,上海师范大学金融学院2009级经济学专业学生。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。