卢湾区未成年人心理健康辅导中心服务需求调查报告

卢湾区[1]未成年人心理健康辅导中心服务需求调查报告

陈琳[2]

一、调查背景及调查目的

为了更好地运作卢湾区未成年人心理健康辅导中心暨家庭教育指导中心(又称“蜻蜓心天地”),了解中心今后服务对象的实际心理发展需要而开展本调查。心理健康服务需求包括觉察到的主观需求和未觉察到的客观需求。心理健康服务需求是一种发展性需求。它是个体在生存发展过程中遇到带有共性的、群体特征的困难时,希望通过心理健康服务的手段得到解决。通过此次调查将有助于中心有针对性地把握这一群体在心理咨询和辅导,家庭教育指导,教师心理培训等方面的不同需求,以便更好地为这一群体提供服务。

二、调查方法及内容

在卢湾区文明办和教育局的协助下,按照抽样和区域选择相结合的方式发放202份问卷(其中未成年人151份,家长51份),对区内的未成年人、年龄层次,心理发展,对心理辅导和咨询、家庭教育指导需求等方面进行全面了解,以便根据这一群体的情况设置相应的服务项目。问卷分发照顾到一定年龄层次,以便了解不同年龄层次的服务需求,从而根据不同需求设置相应的服务项目。

三、调查结果

本次问卷调查共发放学生问卷151份,回收问卷151份,回收率100%;发放家长问卷51份,回收问卷51份,回收率100%。

(一)学生问卷调查结果

本问卷共设置24道选择题和3道问答题,共分为两大部分,第一部分为被调查者的基本信息,第二部分为调查问卷的主体,围绕未成年人自我了解、同伴关系、亲子关系、对心理辅导的认识进行调查。

1.被调查者基本情况

参与本次调查的未成年人共有152名,其中男生76名,女生76名。有60名为12~13岁的未成年人,占总人数的39.5%;有44名10~11岁的未成年人,占总人数的28.9%;28名14~16岁的未成年人,占总人数的18.4%;20名17~18岁的未成年人,占总人数的13.2%。

2.未成年人的心理健康现状

问卷的第二部分主要围绕未成年人自我认识、同伴关系、亲子关系进行调查,了解他们的心理健康现状。

(1)未成年人的自我认识。通过调查发现,56.8%的10~11岁未成年人及61.7%的12~13岁未成年人表示对自己非常了解;而仅有17.9%的14~16岁未成年人及15%的17~18岁的未成年人表示对自己非常了解。10~11岁未成年人不存在对自己不了解的情况,而其他年龄段的未成年人中均有个别被调查者表示对自己“不太了解”或者“非常不了解”。由此可以看出,14~18岁的未成年人对自我的了解程度相对于10~13岁的未成年人较低。不同阶段的发展焦点不同,14~18岁的学生面临的挑战显然要大于10~13岁的学生,需要应对的困难也更多,这使他们心理受到的冲击更强,因此他们更容易对自我产生疑问——“我究竟是一个什么样的人”,而10~13岁的学生尚处于青春期初期,其主要焦点问题是解决同伴一致的需要,这些发展任务是相对较简单的,并不容易引起较多的困惑。

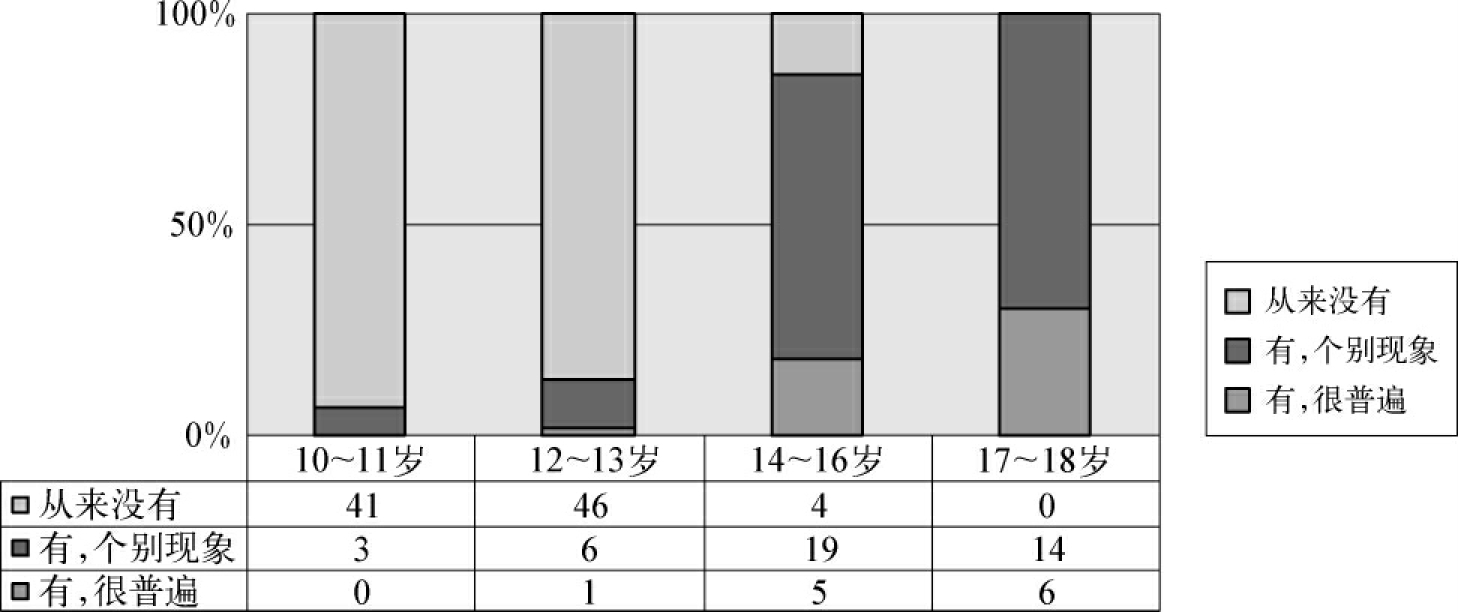

(2)未成年人的同伴关系。被问及“在学校里和同学交往的过程中,有遇到过烦恼吗?”时,近70%的未成年人表示在和同学交往的过程中有过烦恼,其中已经解决烦恼的占55.3%,而烦恼依旧存在的受访者占14.5%;29.6%的未成年人在与同学交往中没有遇到过烦恼。调查中我们发现,在小学及预初阶段班级中只有极个别学生存在早恋;进入初中高年级及高中之后早恋的现象越来越多,本次调查数据显示,初中阶段早恋的现象达到85%,高中阶段则达到了100%(如图1所示)。有关资料表明,中国孩子的青春期正在不断地提前到来,青少年的性生理存在着越来越提前的趋势。早恋就是其中比较突出的问题,这一现象应当引起教育者及家长的重视。

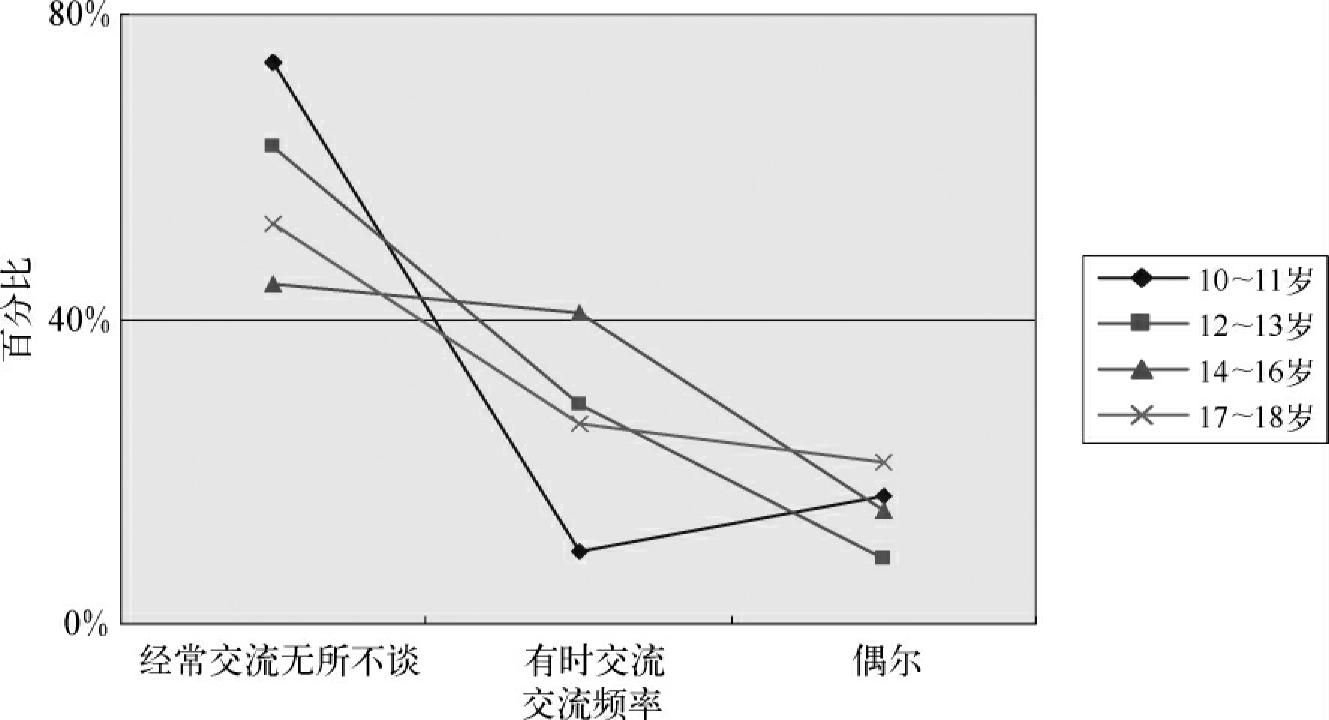

(3)未成年人的亲子关系。调查发现,100%的未成年人都认为自己的父母关心自己,其中69.1%的未成年人认为父母非常关心自己,25%的未成年人认为父母比较关心自己,3.3%的未成年人认为父母偶尔关心自己。平时生活中,61.2%的未成年人和父母经常交流且无所不谈,25.17%的未成年人有时会和父母交流,13.6%的未成年人和父母偶尔交流。如图2所示,10~11岁的未成年人与父母经常交流且无所不谈的情况最突出,17~18岁的未成年人与父母偶尔交流的情况相较于其他年龄段的未成年人更为突出。小学阶段的未成年人对于父母的依赖性较大,因此这个阶段的孩子与父母的交流非常多。随着年龄的增长,个体的自我意识高涨,产生了一种强烈的独立感,不愿意再听从父母的安排、老师的指导,代沟问题的存在也使得进入青春期中后期的高中生与父母的交流越来越少。

图1 未成年人早恋现象

图2 未成年人与父母亲交流情况

3.未成年人对心理辅导的认识

本次调查对未成年人对心理辅导的认识进行了调查。调查发现,54%的未成年人所在学校具有固定的心理辅导课程,其中44%的未成年人表示学校课程内容有趣,10%的未成年人表示课程内容无趣;46%的未成年人所在学校没有固定的心理辅导课程,其中23%的未成年人表示学校课程内容有趣,23%的未成年人表示课程内容无趣。本次问卷中调查了未成年人对心理辅导(心理咨询)的看法,45%的未成年人认为心理咨询很有趣、愿意或是曾经尝试过,27%的未成年人认为只有心理有问题的人才需要去接受心理辅导,17%的未成年人认为心理咨询很神秘、不敢去尝试,11%的未成年人认为心理辅导没有用(如图3所示)。由此可以解释为什么未成年人在遇到困惑或者学习压力时很少寻求心理老师,因为未成年人对于心理辅导的看法还是存在一定的误区,这一点还需要专业的心理老师通过心理辅导课程为心理辅导“正名”。

图3 未成年人对心理辅导的看法

(二)家长问卷调查结果

本问卷共设置23道选择题和2道问答题,共分为两大部分,第一部分为被调查者的基本信息,第二部分为调查问卷的主体,围绕家长对孩子的了解、对孩子学习压力的看法、亲子沟通、性教育以及对心理辅导的认识进行调查。

1.被调查者基本情况

参与本次调查的家长共有51名,其中男性9名,女性42名。有22名家长的年龄为30~40岁,占总人数的46.8%;有20名家长的年龄为40~50岁,占总人数的42.6%;有5名家长的年龄为50~60岁,占总人数的10.6%(有4名家长未填写年龄)。这些家长的职业有教师、财务、电信员工、服装设计、工程师、公司经理、公务员、护士、技师、医生、普通职员及自由职业。

2.家长对未成年子女的心理健康需求的认识

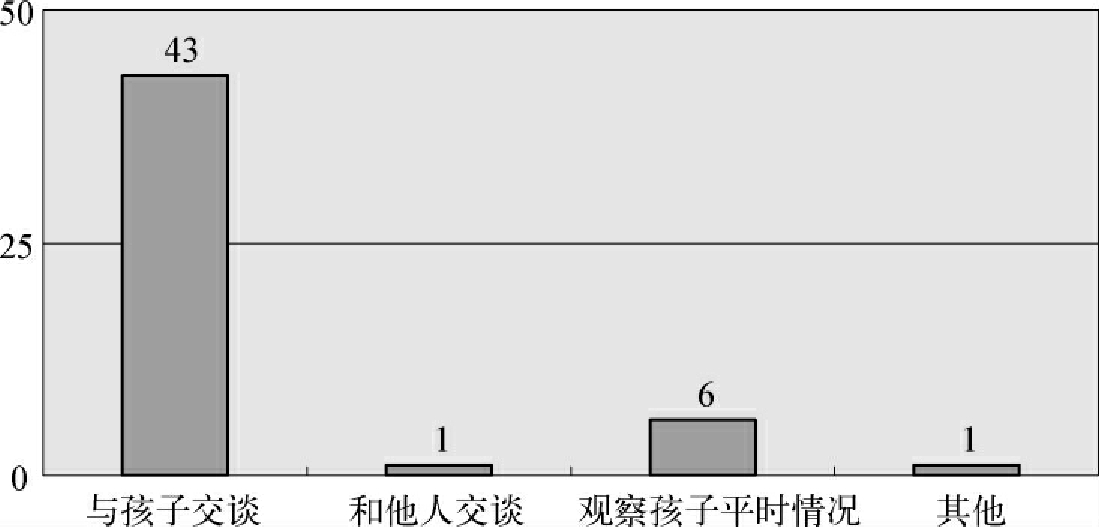

(1)对孩子的了解。通过调查,我们发现100%的家长都认为自己了解孩子,其中70.6%的受访者认为自己比较了解孩子,29.4%的受访者认为自己非常了解自己的孩子。这是令人可喜的一个现状,这个结果反映出受访者都是非常具有责任心的家长,他们关心自己的孩子,用心去了解孩子,这样就能及时发现自己孩子身上的问题,避免孩子误入歧途。如图4所示,如今家长了解孩子最主要的途径为“与孩子交谈”,其次为通过观察孩子平时情况、和他人(同学、老师等)交流等其他途径。作为家长应多与子女进行思想交流,了解孩子的学习情况、学校生活、师生关系、同学关系等。多留一些时间给孩子,多一些交流,多一些沟通,成为孩子的朋友和知己,保持亲子关系的稳定。

(2)亲子沟通。通过调查我们发现,76.5%的家长经常和孩子交流,19.6%的家长有时会和孩子进行交流,仅3.9%的家长偶尔与孩子进行交流。家长反映和孩子交流过程中,47.1%的家长和孩子无所不谈,29.4%的家长会和孩子交流成长中的困惑,13.7%的家长主要和孩子交流学习问题,3.9%的家长会和孩子交流国家社会热点以及家中的事情,2%的家长主要和孩子交流学校里的事情。上述结果显示,当今的家长普遍都与孩子交流频繁,和孩子谈论的话题并不局限于某一个单一的方面。90.2%的家长能够理解孩子的想法和行为,但仍有9.2%的家长不能够理解孩子的想法和行为。中小学生正处于人生的第二次“断乳期”,渴望独立,同时对外界世界充满好奇心,容易受到新鲜事物的诱惑。家长应做有心人,正确认识社会上的各种“流行事物”,尝试去理解孩子。

图4 家长了解孩子的主要途径

(3)性教育。通过调查我们发现,54.9%的家长表示平时愿意和孩子谈论与性有关的话题,也经常教给孩子一些性知识。35.3%的家长表示虽然认为家长应该教给孩子一些性方面的知识,但是总觉得不好意思。9.8%的家长则表示对于性知识没什么好谈的。当被问及“您的孩子如果出现早恋的情况,您会怎么办”? 84%的家长表示会认真引导,必要的时候告诉他该怎么做;14%的家长表示会不知道该如何和孩子谈这个问题;2%的家长表示会持反对态度,劝导其放弃这段感情。随着社会的进步,早恋现象日益突出,如何做一个“聪明”的父母,让整个家庭通过“早恋”这个问题共同成长,这是每一个家长也是每一位教育工作者所应当思考的。

3.家长对心理辅导的认识

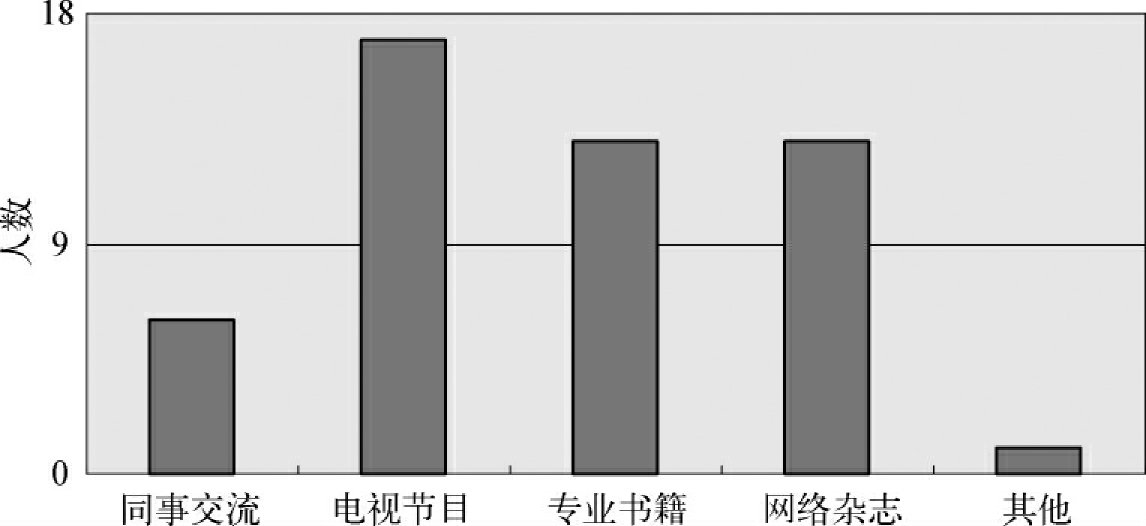

对于心理咨询的看法,82.4%的家长认为心理咨询很有趣,愿意或者曾经尝试过;3.9%的家长认为只有有心理问题的人才需要接受心理辅导;3.9%的家长认为心理咨询或辅导很神秘,不敢去尝试;3.9%的人认为心理咨询或辅导没有什么用。调查中,我们发现家长了解心理知识以电视节目为主要信息渠道,占总人数的34%; 26%的家长通过专业的心理学书籍获得心理学方面的知识;26%的家长通过网络杂志获得心理学方面的知识;12%的家长通过和同事交流的方式获得心理学方面的知识,如图5所示。

图5 家长了解心理知识的主要途径

四、结论及建议

(一)结论

通过问卷调查以及深度访谈,未成年人心理健康方面有以下几方面值得引起我们的关注:

1.人际交往困惑,早恋现象普遍

在调查中,近七成的未成年人表示在和同学交往的过程中有过烦恼,有2.6%的未成年人表示一个关系密切的同伴也没有。青少年期,同伴关系不良会导致青少年学校适应困难,甚至可能对其成年后的社会适应带来消极的影响。因此需要通过家长和老师正确引导学生如何与他人交往。调查发现,初中阶段早恋的现象达到85%,高中阶段则达到了100%。早恋作为一种社会现象,主要发生在18周岁以前。早恋,如果处理不当,轻则影响学习和心理健康,重则影响身体健康和终身幸福。我们在重视孩子的人生观教育和培养学生坚毅顽强的意志品质的同时,则应以科学严肃的态度对待性教育。不要认为一讲“性教育”就有什么副作用,而应把性教育作为一个道德教育问题来研究。

2.误解心理辅导,需要重新认识

调查发现,44%的未成年人表示学校心理课程内容有趣;46%的未成年人所在学校没有固定的心理辅导课程;仅有2%的未成年人通过“学校心理辅导”这一途径了解自我;27%的未成年人认为只有心理有问题的人才需要去接受心理辅导。由此可以看出青少年对于心理辅导的认识存在一定的误区。在校学生是青少年心理发展的关键时期,学校加强在校学生心理健康教育十分重要,解决学生的心理健康问题,既是学生健康成长的需要,又是促进素质教育的必然要求,具有十分重要的现实意义。因此,纠正对心理辅导的认识误区,是当前学校教育以及社区心理教育所急需解决的问题。

(二)建议

1.家校联动、社会助力

未成年人心理健康教育是一个有规律的循序渐进的指导过程。家庭是未成年人心理健康教育的基本场所,父母是子女的性启蒙老师。未成年人心理健康教育的起点在家庭,家长应承担起性启蒙和道德情感培养的责任。学校是未成年人心理健康教育的主要承担者,系统的、科学的心理健康教育只能在学校得到有计划、有步骤地实施,一般的家庭很难完成这样的任务,学校的心理健康教育是家庭教育的延伸、继续和提高。社会是未成年人心理健康教育的天然课堂,是青少年度过闲暇时间的主要场所,对青少年成长起着非常重要的作用。因此,社会相关部门如卫生、计生等部门应该为青少年提供咨询服务,解答他们成长中的困惑与烦恼,帮助青少年健康快乐地成长。家庭、学校和社会应共同承担起青少年心理健康教育的重任,促进整个社会的文明健康发展。

2.内容丰富、形式多样

中小学生的心理健康问题主要是发展性的,因此,中小学心理健康教育的重点要放在发展性问题上,以全体学生作为心理健康教育的对象,对学生成长中普遍遇到的问题予以指导,同时还要兼顾极少数有障碍学生心理的治疗与行为的矫正。根据学生的不同年龄特征和认知特点,心理健康教育内容和模式的侧重点有所不同,小学可以游戏和活动为主,初中可以活动和体验为主,高中可以体验和调适兼顾,但要始终贯穿一条活动主线,突出实践性和实效性。同时中小学心理健康教育的内容应从生活辅导扩展到学习辅导、职业辅导并重,注重学生潜能的开发,还要强调心理健康教育的三个主体,即学生是主体,教师是主体,家长也是主体,把理论研究和实际应用有机结合起来,构建适合本地区实际情况的心理健康教育模式。

【注释】

[1]2011年6月卢湾区与黄浦区合并称为黄浦区。本调查报告写于2011年5月,因此仍使用卢湾区。

[2]陈琳,上海师范大学教育学院2010级发展与教育心理学专业研究生。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。