当代大学生宗教信仰观的实证性调查研究

——以上海地方高校为例

马天元[1]

一、研究背景与意义

近年来,随着大学生信教人数的增多,大学生的宗教信仰问题已成为具有重大现实意义的社会问题。当代大学生在家庭环境和媒体的影响下,很容易接触到一些宗教的观念或思想,出于对宗教的心理需求和好奇,他们极易对宗教文化产生兴趣。宗教信仰已经成为人们多元化信仰的一种选择,在社会范围内也出现了令人关注的“宗教升温”现象,大学生的宗教信仰在高校的存在已是无法回避的事实。随着上海市生源近年来不断减少,上海地方性高校也会招收相当数量的外省市生源。以上海某地方性重点大学为例,外省市生源已占据55%,其中不乏藏族、回族学生。本文通过调查研究,旨在探讨大学生宗教信仰的现状、对宗教的认识、宗教信仰的特点以及对策,以期为高校思想政治教育工作者正确教育和引导大学生全面认识宗教和正确对待宗教提供参考。

二、当代城市生活与宗教之间的联系

我们可以很明显地感受到,现代城市生活是高节奏的,特别是在像上海这样的特大型城市中,你能感受到的便是人们的步履匆匆。德国哲学家、社会学家斐迪南·滕尼斯在其代表作《共同体与社会》中详细论述了早期人类社会与近代人类社会的两种不同团结形式抑或是社会关系,一种是以血缘、邻里、朋友为纽带的共同体(Gemeinschaft)形式,一种是以契约规范为纽带的社会(Gesellschaft)形式。在斐迪南·滕尼斯看来,共同体的社会有着亲密温暖的特征,是个人性的团体。但反观我们现代都市社会生活,人们居住在水泥森林中,一个单元内的人与人之间相互陌生。以上海为例,当人们走进新社区、新楼房,旧上海弄堂里的温情一下子消失了。和现在的生活相比,以前那一种互帮互助,有福同享的邻里生活已经基本离我们远去,留给今日上海人的只是往昔的回忆。齐美尔曾这样描述柏林的城市发展:“在城市社会生活中,一方面保留着以家庭生活为中心的传统模式,另一方面大城市居民的心态正在悄然变化,人与人之间关系冷漠、浅薄自大。”这与我们当今社会又是何其相似。齐美尔认为,城市居民的生活长期处于紧张刺激和持续不断的变化之中,这导致居民逐渐缺乏某种情感上的联系、过度的计算理性使得人与人之间原子化。在Gesellschaft(社会)中,人类最终的命运便是个体化与原子化。人与人之间将是冷冰冰的理性算计,人与人之间没有了温情。滕尼斯认为,Gesellschaf阶段的顶峰已经是远远地过去了。当我们迈向现代性或者是后现代,对Gemeinschaf(共同体)关系的要求已变得越来越引人注目。

那迈向后者的一条桥梁是什么呢?笔者认为,宗教在这方面起到了一定的作用。尽管席卷全球的现代化浪潮的确在猛烈冲击着人们旧有的联系纽带,但是所谓传统的东西并没有被人们弃如敝屣,相反可能成为适应现代化的工具。而宗教便是这样一个传统的东西。在人们紧张的城市生活之余,宗教成为人们的精神依归。当代大学生亦是如此。在被调研的群体中,有宗教信仰的人群中有34.76%的人坦言,他们选择宗教是希望从宗教中得到某种精神寄托。25.98%的有宗教信仰的学生觉得自己没有朋友,信教使自己有一种归属感。看到父辈们的那种友谊,心里总有一种羡慕,自己缺乏一种真正的友情,更不要说亚里士多德在《尼各马可伦理学》学中所提倡那种德性友爱了。

三、当代大学生信仰现状与分析

本调查采取了抽样调查法与实地访谈方法,问卷调查中,共发放问卷400份,回收377份,回收率为94.53%,其中有效问卷为375份,占回收问卷的93.75%。

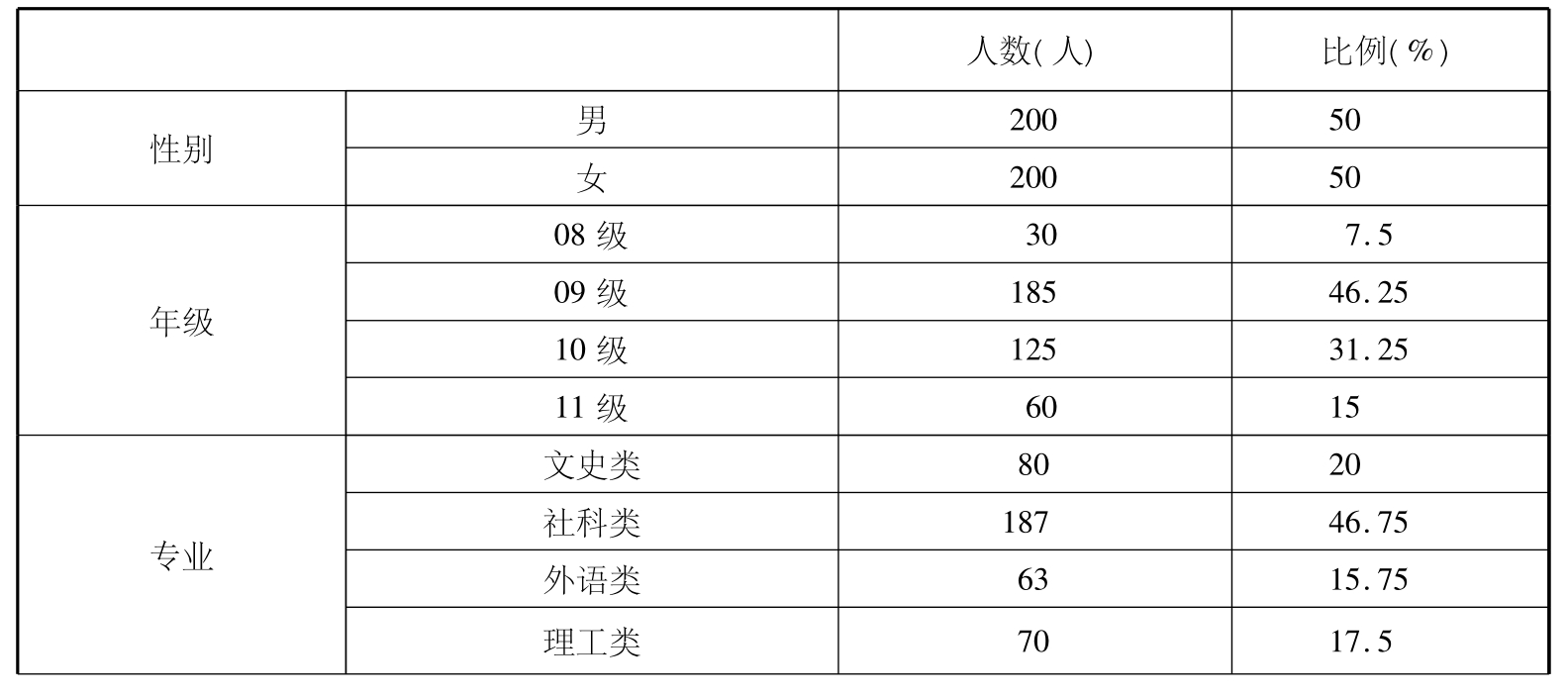

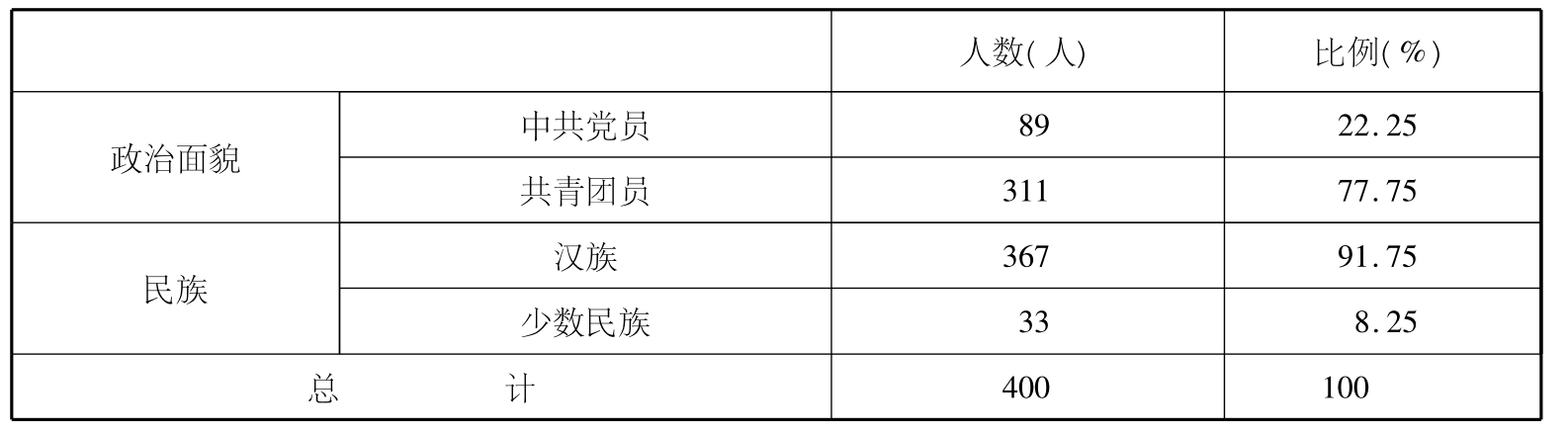

样本结构见表1。

表1 样本结构

续表

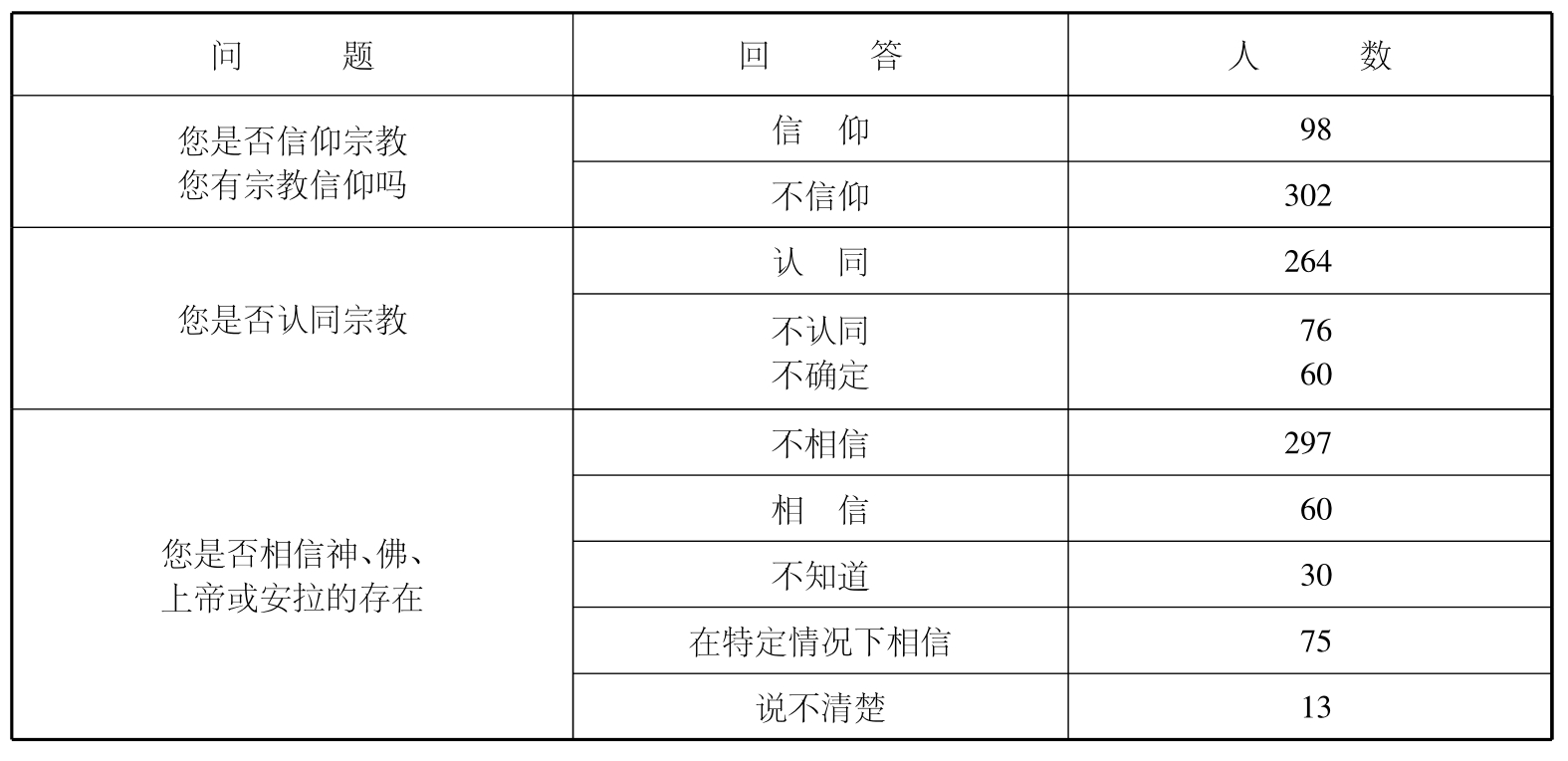

从回收来的问卷中发现有超过90%的大学生表示没有任何的宗教信仰,有约10%的大学生信仰某种宗教。但当被问及是否有皈依某种宗教的想法时,有86.4%的大学生表示没有这种想法,有13.6%的学生有皈依某种宗教的想法;对于没有信仰的大学生来说,当问他们是否认同宗教,绝大多数同学还是认同的。在对于是否相信神明的问题上,大学生众说纷纭,见表2。

表2 大学生宗教信仰调查数据

从信仰宗教的选择倾向上看,当代大学生信仰最多的是基督教。在被调查的信教者中,有基督教信仰的占有37.5%。大学生,特别是文科类大学生,他们很容易接触到宗教类的知识,并且对承载着这些知识的人类历史上的各种思想文化有着浓厚的兴趣。在上海这样一个海派文化的城市,大多数有信仰的学生选择信仰基督教,我们认为有以下几个原因:一是因为基督教《圣经》本身就是一部历史典籍,文学性、故事性强,又通俗易懂,不像佛经的晦涩深奥,也不像《古兰经》需要更进一步的专业知识。大学生很容易由欣赏到接受,逐步确立信仰;二是因为基督教经过两千多年的发展,更具哲学色彩,更容易引起善于探究、敏于思辨的大学生的共鸣;三是海派文化使得西方文化在大众中传播较为广泛,因此基督教在社会各群体中发展最快,在当代大学生群体中也不例外。

从信仰动机上看,当代大学生信仰宗教大多是在追求某种精神性的东西,而不是看重于某种现实性的需要,绝非中国社会中的“无事不登三宝殿”。调查数据显示,只有13.75%的信教学生是因为个人利益而选择求神拜佛。

在调查中,我们还发现大学生中信教者的“组织纪律性”很差。即没有参加固定宗教团体的习惯,往往都是个人独自参加宗教活动。

调查显示大学生信仰宗教的原因是多元化的。主要分为以下几个原因:

(1)学生被宗教本身的思想所吸引,主动入教。

(2)家庭中有信教者,被影响入教。

(3)学生受社会中某种因素影响,决定入教。

(4)文化传媒的无意作用。

第一个原因,则是由于宗教自身发展的思想性和哲学性的东西吸引学生。

第二个原因,家庭中影响最大的莫过于父母,身教胜于言传,他们对孩子的价值观有着深远的影响。在调查中我们发现在信教的大学生中,特别是那些信伊斯兰教的学生,家族家庭的信仰对他们的宗教选择有着决定性的作用。

第三个原因和第四个原因可以归并,在笔者分析来看,主要是数字传媒和文学的影响。有大约20%的学生表示他们看了《新西游记》和《封神榜》等电视剧后,对佛教和道教十分感兴趣,特别是中国洪荒神话传奇。学生间争论着“通天教主”和“元始天尊”谁最厉害。我们也发现,网络洪荒小说,比如《佛本是道》也大大引起了学生对于宗教的兴趣,甚至吸引他们入教。但当问及更深层次的问题,部分信教学生就不知道了,显然因为这种原因入教的学生很容易受其他因素影响,我们可以说他们这类信教者并非真正的信教,是一群信教的“水军”。

另外,我们还调查了当代大学生对于宗教现状的看法。很多人都认为当代中国已经没有多少真正信教的人了。比如,人们对于玉佛寺的印象主要来源于两个传说:第一个是十几年前玉佛寺长老到上海的南北高架工程下面作法,使得地基能打下去。第二个是玉佛寺长老是局级干部,里面和尚年薪几十万的“传说”。显然第二个“传说”在某种程度上刺激了社会。有人笑称这是与“社会主义制度相适应”。而笔者认为这是宗教世俗化的一个表现。

四、有关建议与对策

大学生在各种因素的影响下,他们接触到一些宗教的观念或思想,出于心理需求和好奇,他们极易对宗教文化产生兴趣。大学生的宗教信仰在高校的存在是无法回避的事实,但是多数大学生宗教观的形成只是受社会、民族以及家庭环境的影响,除了部分少数民族同学外,他们的宗教信仰不一定是严格意义上的宗教信仰。据此,我们提出如下对策建议:

第一,学生工作部门要加强共产主义信仰教育,引导大学生树立科学的信仰理念。共产主义信仰教育绝非思想政治公共课可以替代的,因为这些课程并不为大学生所喜爱。应当开设《共产主义宣言》、《1844经济学哲学手稿》导读等课程,对大学生进行共产主义信仰教育,使没有信仰的同学主动向共产主义靠拢,对有宗教信仰的同学在尊重其信仰自由的同时,进行中国特色社会主义的共同理想教育。

第二,在调研中发现,虽然部分大学生对宗教文化现象较感兴趣,但在这些学生中,大部分学生没有读过宗教方面的书籍,不了解宗教文化知识,不了解宗教的本质,他们对宗教处于一种模糊的认识状态。因此,高校应该加强宗教的基本常识教育。据了解,在上海师范大学的综合素质课程和副修类课程中均开设了宗教文化类课程,这是一个普及宗教文化知识的途径,在此基础上加强对大学生的引导教育,使他们了解和掌握宗教的相关知识,树立正确的宗教观。

第三,加强学生工作者宗教知识学习和提升其管理水平。我们应该了解大部分大学生的宗教信仰只是一种精神需要,并没有什么不良的政治企图。高校学工部门应对信教学生加以教育引导,使其能够理性客观看待宗教现象。

第四,加强大学生心理健康教育。学工系统开展学生心理咨询活动。介绍增进心理健康的途径,使大学生在出现心理问题时能够找到正确的解决途径,不让学生觉得孤独而选择宗教。

【注释】

[1]马天元,上海师范大学法政学院2009级哲学专业学生。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。