大脑和计算机都能存储和处理信息,但是,大脑和计算机之间的相似性可不只是看上去那么简单。大脑的记忆是层级结构和连贯有序的。记忆奇妙地出现在你的脑海里,一定是某些事物触发了它们。

我很少用语言来思考。想法产生后,我才会设法用语言来表述。

阿尔伯特·爱因斯坦

大脑只不过3磅(1360克)重,你可以一手掌握,但它却可以构想出亿万光年的宇宙。

玛丽安·戴蒙德

令人惊奇的是,这个区区3磅重,与世间任何事物并无构成差异的大脑,却指挥着人类的一切活动:探测月球、打出本垒打、写出《哈姆雷特》、建造泰姬陵——甚至是揭开大脑自身的奥妙。

约尔·哈费曼

思考,人脑不同于计算机

我大约在1960年开始思考“思考”这一问题,同年我发现了电脑的存在。现在没几个12岁的少年没用过电脑,但在我们那个年代,纽约可没几个用过电脑的12岁少年。早期的电脑是一个庞然大物,我接触到的第一台电脑整整占据了一大间房。20世纪60年代早期,我在一台IBM1620型号的电脑上做过数据的方差分析,分析的数据是研究一个儿童早教项目得出的,这成为“领先”的前身。因为我们的工作肩负着美国教育改革的使命,所以责任重大。由于算法和所分析的数据过于复杂,所以我们也无法预测计算机将给出什么答案。当然,结果取决于数据,但即便如此,它们依然不可预测。实际上,“取决于”和“可预测”之间的差距是一个重要命题,下文将进行深入探讨。

我还记得当我看到算法运行快结束,显示屏暗下来时那股兴奋劲儿,那给我一种电脑陷入沉思的感觉。经过的人迫不及待地想知道下一组结果时,我会指着闪烁的微弱灯光说:“它在思考呢!”这并非只是一个玩笑——电脑确实是在认真地思考问题,于是,工作人员们开始赋予冰冷的机器以人性。这也许只是一种人格化,却驱使我开始认真思考计算机技术与思考之间的关系。

为了弄清楚我们的大脑和我熟知的电脑程序之间的相似度,我开始研究大脑处理信息时的行为。如今,我已经研究了50年之久。在后面的章节中我将阐释我对大脑运作的理解,而这是有别于计算机的。不过,从根本上说,大脑也在存储和处理信息,而且由于计算具有一般性——这个概念我也将会再作讨论,大脑和计算机之间的相似性并不只是看上去那么简单。

记忆是连贯有序的

每当我做一件事或思考一件事——不论是刷牙、进厨房、思考商业问题、练琴还是冒出新想法,我都会反思我是怎么做到的。我会花更多的精力去思考那些我办不到的事,因为人类思维的局限同样也能提供很多线索。过多的关于思考的思考也许会减慢我的思维,不过我一直希望这种自我反省能帮助我完善思维方式。

为了提高对大脑运作的认识,让我们尝试进行一系列的思想实验。

尝试背诵字母表。

你也许在孩提时就记住了,所以能轻松应对。

很好,那么尝试倒背字母表。

除非你按照这个顺序学过字母表,否则你基本上做不到。假若有人正好在贴有字母表的小学教室待过很长一段时间,也许能唤起图像记忆,并据此倒背出来。不过,即便如此,也不容易完成,因为我们并没有记住整个图片。按理来说,倒背和顺背字母表,都只是背字母表而已,应该没什么难度,但我们却做不到。

你记得自己的社保编号吗?如果记得,你能在不先写下来的情况下就把它倒背出来吗?倒唱那首名为《玛丽有只小羊羔》的童谣又如何呢?这些都难不倒计算机,但是人类却只有在专门逆序学习过的情况下才能做到。显然,这向我们传达了关于人类记忆规律的重要信息。

当然,如果让我们按照顺序写下来,再倒序读出来,肯定是轻而易举的。因为这时我们用到了一个很早就出现的工具——书面语,以此来弥补人类独立思考的一个缺陷。(口语是人类的第一发明,书面语是第二发明。)我们发明工具正是为了弥补我们的缺陷。

这也意味着我们的记忆是连贯有序的,可以按照记忆刻入时的顺序获取,却无法倒序获取。

另外,从序列中间开始回忆对我们来说也有一定困难。我学习弹奏钢琴曲的时候,基本上很难直接从中间某一个音开始弹奏。虽然我能从某几个音的部位直接插入开始弹奏,但那是因为我的记忆是一段一段排序的。如果我试图从段中插入开始弹奏,我就需要从头弹奏,直到我记起这个音处于我的记忆顺序中的哪个位置。

接下来,尝试回想一下最近一两天散步时的情景。你还记得什么?

如果你不久前才散步过,例如昨天或今天,那么这个思想实验做出来效果最好。你也可以回想一次驾驶经历,或是任何涉及距离移动的经历。

你可能记不住多少了。你遇到的第5个人是谁(不仅仅指你认识的)?你是否看到一棵橡树?邮箱呢?你第一次拐弯时看到了什么?如果你经过了商店,那么第二扇窗户里摆放着什么呢?也许你能根据记得的一些线索记起这些问题的答案,但更有可能发生的是,你基本上不记得多少细节了,即使是刚发生不久的事。

如果你定期散步,回想一下上个月的第一次散步;如果你是通勤族,回想一下上个月第一天去办公室的情况。你很可能压根什么也想不起来,即便你能记起来,肯定也没有今天的情况记得清楚。

我会在下文讨论意识的问题,并重点谈谈我们习惯将意识等同于记忆的问题。因为我们不会记得麻醉期间发生的任何事,所以我们相信我们当时是没有意识的(尽管也有复杂难懂的意外情况)。那么就我今天早上的散步而言,难道我大部分时间都是无意识的吗?考虑到我基本上记不起来看到过什么、想过什么,这似乎是合理的解释。

巧的是,我确实记得一些今天早上散步时发生的事。我记得我想到了这本书,但不记得具体思考了什么。我还记得碰到一个推婴儿车的迷人女士,她的孩子很可爱。我也回忆起了当时产生的两个想法:这个婴儿和我新出生的孙子一样可爱;这个婴儿眼中的世界是怎样的呢?但我不记得他们的衣着和发色。(我妻子会告诉你这很常见。)虽然我无法具体描述他们的容貌,但那位女士确实给我留下了深刻的印象,我确信我能从一大堆女士的照片里轻易挑出她的照片。不过,尽管我脑海里肯定留下了一些关于她的容貌的记忆,但是当我去回想那位女士、她的孩子和婴儿车的时候,我却无法想象出他们的样子。关于他们,我的头脑中没有形成任何影像。我很难准确地描述出这段经历到底在我脑海中留下了什么。

我也记得几个星期前散步时见过另一位推着婴儿车的女士。不过,我想我甚至连她的照片也认不出。相比当时,现在的记忆肯定是模糊了许多。

然后,想想你只碰到过一两次的人。你能清楚记得他们的样子吗?如果你是一位视觉艺术家,那么你可能学过这种观察技巧。不过,通常情况下,我们很难描绘出不经意间碰到的人,虽然认出他们的照片可能并不困难。

这就表明我们的头脑中并不存储图片、视频和录音之类的内容,我们的记忆是一种有序的图像记忆。未能图像化的部分会从我们的记忆里慢慢淡去。例如,警方让受害人指认犯罪嫌疑人时,并不会直接问受害人“罪犯的眉毛是什么样子”。相对地,他们会拿出一组眉形图片让受害人指认。而特定的眉形能够激活受害人头脑中关于罪犯的记忆图像。

现在,让我们看一下图2—1中这些熟悉的脸庞,你能认出他们吗?

图2—1 一些熟悉的脸庞

毫无疑问,即使只是一些有意遮掩和扭曲了的图片,你还是能认出这些名人。这体现出人类感官的一大优势:即便我们感知到的是残缺或者修改过的图片,我们依然能够识别。我们的识别能力能够提炼出图片上那些不会在现实世界中发生改变的恒定特征。讽刺漫画以及印象主义这些特定艺术形式虽然会有意地改变一些细节,但重心依然会放在我们可以识别的大体轮廓上(人或物)。艺术其实先于科学一步,发现了人类感官系统的强大。这也是为什么我们只凭几个音就可以识别出一首曲子。

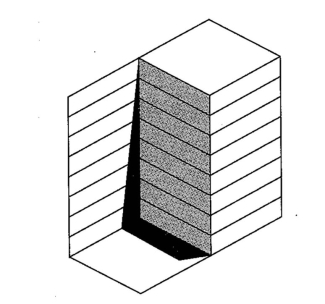

现在,我们看一下图2—2。

图2—2 一幅模棱两可的图

这幅图有点模棱两可——黑色区域指示的角落既可能是内角,也可能是外角。你最初看到的可能是其中一种——内角或外角,但如果细看,你也可以看到另一种。不过,一旦你的思维成型,你就很难看到另一种情况。(这同样适用于知识视角的问题。)你对黑色区域的理解会影响到你对整张图的体验。当你将其视为内角时,你会把灰色区域当成阴影部分,如此一来,灰色区域的颜色就没有你将其视为外角时那么深了。

因此,对于感知的意识体验实际上会因为我们作出的不同诠释而改变。

想想这句:我们明白了我们想要……

我相信你能将上面的句子补充完整。

如果我写出最后一个词,你也许只需轻瞟一眼,就知道它是否就是你所期待的。

这表明我们在不断对事态进行判断和设想我们将会有怎样的体验。这种期望会影响我们对事物的实际感知。对事态进行判断其实是我们要有大脑的首要理由。

联想因触发而生

想想会定期发生在我们身上的一种经历:多年前的记忆莫名其妙地出现在脑海里。

这段记忆通常是关于某人或某事的,并且是一段你已经遗忘很久的记忆。显然,某个事物触发了这段记忆。这时,你的思路很明晰,也能表达清楚。而在平时,即使你能发现引发回忆的思考线索,也难以表达。触发因素经常很快消失,所以旧时记忆的出现似乎毫无缘由。在处理日常事务,如刷牙时,我经常经历这种随机的回忆。有时,我也许能意识到其间的关联,比如说,牙膏从牙刷上掉落可能让我想起大学上美术课时,刷子上的颜料掉下来。有时,我只有一种模糊的关联意识,或者根本没有。

为记起某个词语或某个名字而绞尽脑汁是每个人都经常碰到的情况。在这种情况下,我们会尽力用触发因素提醒自己,以开启回忆。例如:谁在《西斯的复仇》(Revenge of the Sith)中扮演女王帕德梅(Queen Padmé)?让我们想想,她是最近一部与舞蹈有关的电影《黑天鹅》(Black Swan)的主角,哦,对了!娜塔莉·波特曼(Natalie Portman)!有时,我们也采用别具一格的记忆法辅助记忆。例如,她一直很苗条,不胖,哦,对了!波特曼!娜塔莉·波特曼![1]除了一些足够牢靠的记忆能让我们直接由问题(例如谁扮演女王帕德梅)联想到答案,通常我们需要经历一系列的触发机制,直到其中一个发挥效用。这与拥有正确的网页链接极其相似。记忆确实会消失,就像缺少其他网页与之链接的网页一样——至少我们找不到与之链接的网页。

记忆的结构是层级的

在做例行动作观察自己,如穿衬衫时,想想每次在多大程度上都是按同样的步骤在完成这些动作。根据我自己的观察(如我之前所说,我经常尝试进行自我观察),每次完成特定的例行任务,很可能都遵循了相同的步骤,尽管也许会添加额外的模块。例如,我大部分的衬衣都不需要袖扣,但如果其中一件有了袖扣,就会引发出一系列额外的动作。

我大脑中的步骤列表是按层级组织的。睡前,我遵循一套例行程序做事——第一步是刷牙。这个行为还可以分解成一系列更小的步骤,第一步是将牙膏挤到牙刷上。同样,这一步骤由更小的系列步骤组成,例如找牙膏,打开牙膏盖子等。找牙膏也包含步骤,它的第一步是打开洗漱间的贮藏橱。这种嵌套实际上可以一直延续到相当精细的动作,因此,我晚间的例行事务是由成千上万细小的动作组成的。尽管我也许很难记起几小时前散步的细节,但我却能轻易回忆起睡前准备工作的所有步骤——我甚至还能在完成这些步骤的同时思考其他事情。需要重点指出的是,这个列表并非以包含成千上万个步骤的列表形式存储——每一个例行程序都以嵌套活动组成的复杂层级结构记忆。

这类层级结构也包含在我们识别物体和环境的能力中。我们认识熟悉的脸庞,也知道这些脸庞包括两只眼睛、一个鼻子、一张嘴等——一种我们运用到感知和行动中的层级模式。层级结构的使用让我们可以再次利用模式。例如,当我们遇到一个新面孔时,不需要再学习鼻子和嘴巴的概念。

下一章,我们将把这些思想实验的结果放在一起讨论大脑新皮质的运作原理。我认为,从找牙膏到写诗的所有例子,都揭示了人类思考的统一本质属性。

【注释】

[1]英语表示胖的单词“portly”与波特曼“Portman”相似,故能引发联想。——译者注

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。