顾阿瑛(1310—1369),名德辉(图1-9),又名瑛,字仲瑛,号金粟道人,昆山人。据顾阿瑛自撰《金粟道人顾君墓志铭》言,其出身于一个官僚地主家庭,祖籍苏州,先祖在宋时为官;入元后,祖父顾闻传曾任卫辉、怀孟路(今属河南)总管,始迁家昆山,成为当地豪族。父亲顾伯寿号玉山处士,以经商为业,家室殷富。顾阿瑛“幼喜读书”,“善记诵”,年十六佐父理家事,走上经商之路,遂废学;经济上有所积累后,三十岁又开始认真读书,并构筑玉山草堂,故倪瓒称其“能扩先世之业,昌大其门闾,逍遥户庭,名闻京师”[5]。明杨循吉《苏谈·顾阿瑛豪侈》也有描述:

图1-9 顾阿瑛像

顾阿瑛在元末为昆山大家,其亭馆盖有三十六处,每处皆有春帖一对,阿瑛手题也。记必名公,诗必才士,虽篆隶二三字,亦必选当代之笔。当时如杨廉夫、郑明德、张伯雨、倪元镇皆其往还客也。尤密者为秦约、于立、释良琦。[6]

顾阿瑛少轻财结客,以声伎广交四方宾客,经商从文后,曾授会稽教谕,不就,后又三次辞官。其才性高旷,精于音律,擅长吹、拉、弹、唱,是昆曲“昆山腔”的创始人之一。又喜购古书名画、彝鼎、秘玩,能自辨瑕瑜,以会海内文士为乐,与吴门活动的文人几乎皆有交往,其中包括吴轈、杨维桢、柯九思(至顺二年去职,流寓苏州)、郑元佑、张雨、袁华、王冕、倪瓒、郭翼……四十岁后在昆山西郊扩建玉山草堂,弃商从儒,专心于文艺之事,不避世俗,多次举办玉山雅集,吸引了江南一带名流雅士前来切磋诗文书画,持续十多年,留下诗文近三千首而成《草堂雅集》,对中国的诗词、书法、绘画,以及戏曲、园艺等诸多方面的发展,做出了有益的贡献。明代王世贞《艺苑卮言》写道:

吾昆山顾阿瑛,无锡倪元镇,俱以猗卓之资,更挟才藻,风流豪赏,为东南之冠。[7]

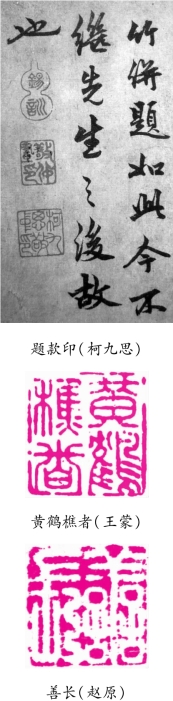

图1-10 顾阿瑛自用印

在篆刻方面,顾阿瑛更是前“吴门印派”之关键人物,因为他而聚的“玉山雅集”,使更多的元代文人对印学越来越感兴趣;也因为他的褒奖与推荐,起初为刻碑工匠身份的朱皀由于刻印精绝而逐步跻身于文人艺术圈,成为自篆自刻的先行代表人物(图1-10)。

图1-11 张渥自用印

朱伯盛(皀)好考古篆籀之学,与同郡钱翼之父子及陆友仁、吴孟思、卢功武讲论甚博。[8]

其他如顾阿瑛、吴志淳、王冕、周伯琦、郑晔、陶宗仪等亦曾在吴门从事过有关印学活动。又据记载,陈基曾写信给其友钱逵“求一图书及两扁图书,乞分付卢小山家一刻”;还有倪瓒在一封信札中说:

篆至三印文甚佳,但“幻霞”文差大,不欲横写,如“开元”“绍兴”竖写,再烦篆惠也。[9]

鉴于玉山雅集的规模与频率,顾阿瑛身边肯定会聚集几位懂行的帮手,朱皀应是其中的代表。朱皀是刻碑能手,兼刻其他,所辑《名迹录》中就有不少是为顾阿瑛刻的,同时他多次有机会参加雅集,也结识了不少文人并受到他们的指点(师从吾丘衍的弟子吴轈就是一例),逐步成长为刻印高手,被称为“吴中绝艺”,标为“方寸铁”,相关的《方寸铁志》及其多位文人题咏(下文详述),形成了元代文人在吴门开展印学活动之群体性的标识。这与朱皀在玉山雅集的人脉关系是分不开的,当然这还是要归功于顾阿瑛客观上为他创造的机遇。

另外,元末常熟有位缪贞(生卒年不详)亦能治印。缪贞字仲素,号乌目山樵。隐居不仕。博学嗜古,喜购藏三代汉唐器物,曾得宋绍兴年间邵谔所进述古图砚并宝用,故名其居曰述古堂。善篆、隶、真、行书。论者谓其摹印实践“以正为变,以变为正,极乎精微,夺乎天造”。今人庞士龙《常熟印人录》搜集到部分有关缪贞的资料,言所见缪贞编纂《六书明辨》,并摘录林大同为该书所作后序之关键内容,云缪氏“得乎文敏赵(孟 )公、邵庵虞(集)公不传之妙”[10],经查邵松年《海虞文徵》,存有此文,知缪贞编纂有二卷,宗旨是明字之义,辨字之舛,且关注到“摹印之谬”。时人张著、李还、倪瓒(图1-12)等为之撰序。林大同序还称:

)公、邵庵虞(集)公不传之妙”[10],经查邵松年《海虞文徵》,存有此文,知缪贞编纂有二卷,宗旨是明字之义,辨字之舛,且关注到“摹印之谬”。时人张著、李还、倪瓒(图1-12)等为之撰序。林大同序还称:

图1-12 倪瓒自用印

其义不可以不明,其舛不可以不辨也……偏旁点画,各有定分,截乎不可乱矣。……又加以摹印之谬,故承舛之失,不可枚举。[11]

缪氏活动的年代大约在元末,与杨维桢、顾阿瑛等有交往。元末明初王行为撰《缪仲素真赞》云:

于其容,已见其天质之美;于其言,而知其读书之功。其守可尚,足表其所嗜之淡;其行可嘉,足验其所学之充。是所谓粹然之善士,可视为馰然之素翁耶。[12]

明汪珂玉撰《珊瑚网》,上册“书录”记载了《张贞居与袁子英诗手稿》跋语,其中一则与缪贞有关:

至正壬寅秋八月十八日,海虞缪贞、吴郡余大亨、昆山顾元臣同观,弟子萧灯拜题。[13]

明陈继儒《妮古录》卷之一也有关于缪贞的记载:

缪贞字仲素,善篆隶真行书,虞山碑刻多贞手迹。尤嗜古,凡三代汉唐器物,悉能购藏,尝得宋内藏绍兴丁巳邵谔所进述古砚,因以述古名堂,黄晋卿为之记。子侃字叔正,亦好文。[14]

当然,元代吴门早期印学群体性活动的形成还有其他原因。

其一,吴门篆刻艺术的渐速发展,与文人对古玺印的赏玩和借鉴分不开,元代文人对印章的兴趣较宋人更加浓厚,因此宋代文人的鉴藏印和书画款印的渐变,发展到元代成为突变。如张绅(图1-13)在《书朱伯盛印谱后》中叙述元代:

图1-13 张绅自用印

馆阁诸公,无不喜用名印。虽草庐吴公所尚质朴,亦所不免,唯揭文安公(溪斯)绝不用其制。[15]

从存世元代书画上的钤印来看,少则数方,多则十数方,说明当时文人用印已极其普遍。另外,元代文人对印章的兴趣还表现在对古代印章的收藏。如元代集古印谱的编辑工作有较大的发展,主要采用钩摹和翻刻等手段,如钱选的《钱氏印谱》、申屠志远的《集古印章》、赵孟 的《印史》、吾丘衍的《古印式》、吴轈的《汉晋印章图谱》、杨遵的《杨氏集古印谱》,以及陶宗仪的《古人印式》等。此外,元代诗人元好问《学东坡移居八首》中有诗句曰:“故书堆满堂,故物贮满箱,浑浑商宝鬲,累累汉铜章。”可见当时许多文人都有收藏古印的癖好。

的《印史》、吾丘衍的《古印式》、吴轈的《汉晋印章图谱》、杨遵的《杨氏集古印谱》,以及陶宗仪的《古人印式》等。此外,元代诗人元好问《学东坡移居八首》中有诗句曰:“故书堆满堂,故物贮满箱,浑浑商宝鬲,累累汉铜章。”可见当时许多文人都有收藏古印的癖好。

其二,元代吴门文人印学群体性活动还表现在共同鉴赏之风。如吴中文人陆友(字友仁)曾得到一方印文为“卫青”的古玉印,有考证说是汉代名将卫青的印章,于是陆氏专门为此撰写了《印史》,并邀请了当时著名的文人如虞集、吴莱、揭溪斯、张雨、泰不华等为其题咏,其中一首写道:可谓一人得古印,大家乐融融!又如,元末昆山人朱皀刻印名擅当时,文人书法家张雨称其刻刀为“方寸铁”,著名学者杨维桢还专为朱皀作《方寸铁志》,一时文人纷纷为其赋诗撰文,总计题咏者多达近二十人(下文详述)。此外如陆友仁得古铜印“陆定之印”以名其子的故事也非孤例。这些现象不仅反映了当时文人的闲情逸致,而且表现了他们的审美取向和创作欲望。这种印学活动群体性的倾向,可以看成是明代“吴门印派”形成和发展的先兆。

白玉蟠螭小篆文,姓名识得卫将军。卫将军,今安在?白草茫茫古时塞。将军功业汉山河,江南陆郎古意多。[16]

其三,从社会因素看,元末民族矛盾、阶级矛盾日益激化并导致战乱四起,社会不得安宁。张士诚割据势力僭位以苏州为都城后,曾兴修水利、奖励农商,并招贤纳士,幕下集有一批文士、书画家(张士诚兄弟癖好书画)如王蒙、饶介、陈汝言、杨基、赵原、宋克、周砥等,使吴门在元末的战乱中能够处于相对安定繁荣的环境之中,一时寓居苏州为躲避战乱的文人也渐多(图1-14)。如《明史·顾德辉传》云:

图1-14 元代文人自用印

士诚之据吴也,颇收召知名士,东南士避兵于吴者依焉。[17]

这一环境为当时诗文书画、杂剧戏曲等文艺活动创造了良好的氛围,从而使吴门早期印学的群体性活动成为可能。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。