吴门印派形成与发展之际,印人之多、活动之频繁、艺术成就之高是其他地区难以与之相比的。究竟是什么原因导致这一现象的出现?一些文章主要从印材、印人、印谱、印论等篆刻艺术本体的规律出发,探讨研究这一现象的内在因素,对于外在因素的作用和影响却少有人问津或者仅做泛泛之谈。笔者以为,事物的变化与发展总是由内外两大因素引起的,内因是根据,是第一位原因,但“外因对于事物的发展,不是可有可无的”[1]。法国著名艺术家丹纳在《艺术哲学》中也曾说过:

作品的产生取决于时代的精神和周围的风俗。……我们要分析精神与风俗概况,要根据人性的一般规则,研究某种情况对群众与艺术家的影响。[2]

这道出了外在因素对艺术品的形成和地域艺术特点的作用与影响。吴门印派的形成与发展,也少不了地域的外在因素作用和影响,这些外在因素与当时大的时代背景息息相关,然而又具有地域的一些特定条件,在这些地域特定因素中,地理与经济、政治与思想、文人与文化、书画与工艺的影响至关重要。

先哲有言,一定的文学艺术,是在一定的社会条件下产生的,它既有相对的独立性,又受社会政治、经济、思想、文化等因素的制约。经济的繁荣使艺术的发展有了物质前提,政治思想文化的更新,对艺术创作有一定的导向作用。吴门印派的形成与发展,离不开吴地“市民殷富”的经济条件,也离不开地方思想家、文化人士的开拓与导引,以及书画、工艺等相关艺术门类的促进。下面分别阐述。

一、地理与经济

常言曰“一方水土养一方人”,说明地理条件对人的生存环境影响是很大的。地处长江中下游平原的吴门地区,南近诸越,北枕大江,川泽沃衍,海陆富饶,自然条件得天独厚。早在春秋时代,吴国在姑苏建都,吴门便渐渐取得了南方的文化中心地位,后经历代王朝的建设,特别是隋炀帝疏浚运河,贯通南北,连接了吴王所开的邗沟,使吴中当江浙之交,为南方、西方的货品集散地,逐步形成经济重镇。元代,意大利著名旅行家马可·波罗在其游记中写道:“苏州是一座颇为名贵的大城……商业和手工业十分繁荣和兴盛,生产的丝绸还行销其他市场。”由于不同时期的统治者采用了一些恢复经济、生产建设的措施,至明代中后期,吴门经济又有了充分的发展,无论农业、副业还是商业都欣欣向荣,仅以粮食生产和丝织业为例足以说明这一点。先看下表:

明洪武、弘治、万历三朝田地和实征麦米数[3]

据梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》

由上表可以看出,明代苏州府的土地只占全国土地的1%多一点,却承担了全国8%左右的税粮,比整个北直隶上供的税粮要多得多,而且几乎是土地面积略少的应天府上供税粮的9倍。所以明人王鏊说:

今天下财赋多仰东南,东南财赋多出吴郡。[4]

明代苏州丝织业也极为繁盛,据张瀚《松窗梦语》载:

大都东南之利,其莫大于罗、绮、绢、 ,而三吴为最。既余之先世亦以机杼起家,而今三吴之以机杼致富者尤众。[5]

,而三吴为最。既余之先世亦以机杼起家,而今三吴之以机杼致富者尤众。[5]

明洪武元年(1368)朝廷即在苏州设置织染局,官署织造繁荣,之后民间机户也生机勃勃。由于丝织业的兴盛,吴门还新兴了一些市镇,如盛泽、震泽等。乾隆《吴江县志》称:“明初以村名,居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市。”

由此,“苏湖熟,天下足”这一民间谚语更为广泛流传。正如明王鏊《姑苏志》所言:

吴中物产甚富,往往有名天下者。或以土地所宜,或以人力工巧,乃知东南之美,不特竹箭而已也。[6]

大学士顾鼎臣在嘉靖十七年(1538)的一份奏疏中以量化的数字谈到家乡苏州的经济情况:

直隶苏州府所属一州七县,实东南财赋渊薮,每岁供亿糙白粮米、金花银、绢布及课办料解等项,通计三百八十余万。府州县仓库收贮转缴钱粮,动以百十万计。[7]

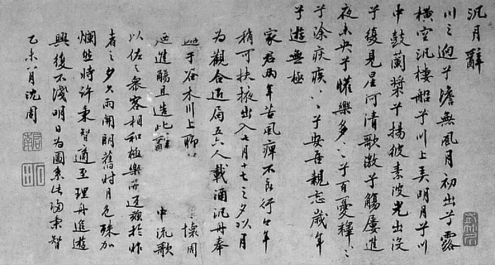

图2-1 《吴都文粹续集》藏书印

吴门社会经济如此繁荣,是促进篆刻艺术发展的一个有利条件。首先“百工技艺”之人,皆可衣食于自己的一技之长,艺术家可以安心治学,不愁温饱。其次,经济发达,人们的物质生活水平有提高,相应地对精神生活就有新的追求,既实用又能陶情冶性的篆刻艺术便应运发展,这时的印章不仅作为现实生活中的信用物,还可以供一定文化层次的人赏玩,书画作品上题款、跋文,以及古物、古籍收藏标记更是不可或缺。(图2-1)而且部分印人相拥而集,容易形成共同的志趣和审美观,这是构成篆刻艺术流派的重要元素。另外,苏州经济的发展,还可以吸引外地印人来此逗留寓居,如文彭时代的徽籍篆刻家何震、苏宣就常来吴门讨教,久居娄东的徽人汪关以及其他周边地区如松江、嘉定、杭州的篆刻家也常往来吴门交流思想、切磋技艺,客观上促进了吴门篆刻艺术流派的形成与发展。

二、政治与思想

明代前期是帝王专制空前强化的时代,皇帝的权力与欲望缺少制度上的限制,因而帝王与文人士大夫共同遵守的仁义礼制等伦理原则得不到和谐一致的发展,于是渐渐“形成了一种士人人格心态由悲愤尴尬趋于疲软平和的历史态势”[8]。这是明弘治、正德年间阳明心学产生的深层原因,也是晚明个性解放思潮的伏笔。明代中后期,政治日趋腐败,宦官专权危害,贪欲及奢靡之风渐行。但由于农业、手工业生产水平的不断提高,吴门商品经济得到了很大程度的发展,社会分工亦因此发生了一定的变化(如劳资雇佣关系等),出现了萌芽状态的资本主义生产关系,从而有“末富居多,本富益少”的现象,再加上统治阶级的堕落腐化由于物质生活的刺激而变本加厉,一些中小地主、中小商人也受到腐蚀,阶级矛盾、民族矛盾日益尖锐,从而思想领域里出现了带有一定反封建色彩的“异端”。如李贽(1527—1602)大胆地提出“人人皆可以为圣”,认为“圣人不曾高,众人不曾低”[9],极其尖锐地批判了封建礼教和等级制度。而且明中期的心学影响朝野,注重人的主体精神价值,以人的存在和精神质量为参照来确定世界万物的意义,追求更自在的生活方式。政治思想家王阳明[10](1472—1529)的心学还孕育着从原儒民本思想向明代平民意识的转换,这种转换根源于明王朝的政治变更以及社会经济和生产关系的变化,它深深地渗入了文人的心灵底层,部分化成了文人的世界观、人生观、价值观,这使得文人士大夫的思想观念以及对事物的认识和审美取向都有所改变,越来越具有世俗平民化的特征。日本冈田武彦说:

在明代,以情为中心比以理为中心更突出的理情一致主义、兴趣比技巧更受重视的感兴主义、性情自然比理智规范更尊重的自然主义、主观比客观更受强调的主观主义、提倡反传统并高喊从传统中解放出来的自由主义,都相当盛行,甚至出现了近代革新思想的萌芽。[11]

这一政治思想领域的变化,引起了文人士大夫对从事百工技艺的“匠人”有了新的认识,他们彻底摒弃了成见,不再认为写写刻刻是“雕虫小技”,而是积极地参与篆刻艺事,乐于自篆自刻。而且文人及广大市民也因此对石质印材的人文价值有了不同看法(不像以前那样认为石质印材是低等印材),从而促使了“石章时代”的真正形成,自此文人自篆自刻也不再受印材质地坚硬的困扰。思想的变化,也直接影响到印人们创作观念的更新,他们不会一味盲目地如元末明初临秦仿汉、间插宋元,而是逐渐有自己的见解。因此,在那“锱铢共竞”“芳华流波”的社会生活中,吴门篆刻领域开始求精尚雅、借古而开今,印人敢于大胆地创造和突破,努力表现自我。其中,文彭就率先提倡治印要“究心六书”,沈野则指出治印“须是静坐读书”、求“自然之妙”;昆山王炳衡、太仓赵宦光、吴江周应愿等,都各自在这样的背景下对篆刻艺术及印学有所探索和创新,这些新的创作思想付诸实践,影响了周围的许多印人,吴门印派就这样逐渐形成和发展起来了。

另一方面,思想领域的变化,使统治阶级有危机感,他们害怕文人过于“活跃”会危及其统治地位,故竭力让社会生活完全封闭在封建的正统观念和理学道德礼义的规范中,以高张文网为主要手段,致使大批敢想敢为的文人惨遭杀祸,明初曾经一度是万马齐喑、人人自危。那时吴门直接涉案与受牵连的就有“吴中四杰”之一高启,寓吴、徙吴的文人张羽、赵原、徐贲、杨基,以及苏州的姚润、王谟等都惨遭厄运。建文、永乐之后,政治环境稍有宽松,但高压文人之势仍然存在,如文徵明于嘉靖二年至四年(1523—1525)在北京任翰林院待诏时也亲身感受到政治斗争之残酷,于是萌生退志,决意还乡。然而,统治者在施行高压手段的同时,又会制定一些政策并采取一些措施以笼络大批文人,如此书画等艺术领域更加成为文人逃避现实并寻求精神慰藉的绝佳平台,这在客观上大大推动了吴中篆刻艺术流派的形成与发展。

三、文人与文化

文人是个特殊的群体阶层。他们得意时常常自命不凡,失意时却又黯然神伤。在中国封建社会长期的儒家思想熏陶下,文人大多恪守“达则兼济天下,穷则独善其身”的原则,在政治气候浑浊的情况下,或因场屋、仕途不顺,“治国、平天下”的抱负不能实现时,不忘“修身养性”,从而寄情于书画或其他文艺门类,并创造了新的文化。历史证明,艺术起源于实用,是广大人民群众所创造的,但文人对文化艺术的作用不可低估,可以说,没有文人阶层的存在,就没有文化艺术的形成与发展。

常言道,自古江南出文人,苏州文盛出状元,而元明时期吴门文人又可称江南之最。如明代徐有贞所说:

吾苏也,郡甲天下之郡,学甲天下之学,人才甲天下之人才,伟哉![12]

这不仅与前文所述苏州之富庶的水土、雄厚的财力有关,而且与苏州良好并发达的教育有关。北宋景佑二年(1035)邑人名贤范仲淹(图2-2)在家乡吴门创建府学(今苏州文庙),首开东南兴学之风,影响全国;后又奏建吴县县学,亦为全国之最早。数百年间,苏州之学名扬四海。据《吴县志》记载,元至正九年(1349),吴县、长洲两县设立社学130余所;明洪武八年(1735),吴县、长洲两县共有社学737所,另有明代全苏州府范围内私人办学形式的13所书院,真可谓“化民成俗,莫先于兴学育才”。可见,人们普遍喜好习文,形成“家家礼乐,人人读书”的崇文好学之民风,使优秀文化艺术传统有扎实的根基和发展的土壤。教育优先,固然人才辈出,史载明朝科举中,嘉靖以前苏州府共出状元7人,约占全国的十分之一;进士更是不胜枚举(见下表)。

图2-2 范仲淹自用印

明代苏州府各县进士人数表

据《明清进士题名碑录》和《苏州府志》

这些文人或入仕或在野,他们的生活直接影响到社会文艺的发展,如聚会结社、商讨古今、觞咏倡和等,都是他们施展才华、弘扬传统文化的最佳方式。吴门自古文化积淀深厚,明初虽受到政治大气候的影响而显萧条,但明成化至弘治年间,以著名画家沈周为代表的文人圈,打造了吴门一个较活跃且具一定影响力的文化氛围,参与者主要有祝颢、徐有贞、刘珏、杜琼、史鉴、吴宽、文林、李应祯等人。文坛上,吴县徐祯卿参与的“前七子”和太仓王世贞主导的“后七子”,将文学复古运动推向一个新高潮,标志着文人流派观念的自觉。这一运动从弘治到万历间持续约百年之久,影响很大。据李开先《昆仑张诗文传》载,当时竟达到“物不古不灵,人不古不名,文不古不行,诗不古不成”的程度,联想到文彭时代至万历年间吴门印坛掀起的仿汉篆刻热潮,涌现了如归文休、李流芳、汪关等一批优秀篆刻家,不能说没有前后七子文学复古运动的先导影响。然而,弘治初

就有一些作家并不盲目追随,如沈周、文徵明、祝允明和唐寅等吴中诗人便是相当显著的例子,他们的诗风较为平易,不傍门户而自成一派。[13]

在文坛亦有领袖地位。因此,长洲陆粲(图2-3)《仙华集后序》曾提到成化、弘治以来吴门文人格局的特点:

吴自昔以文学擅天下,盖不独名卿材士大夫之述作恒赫流著,而布衣韦带之徒、笃学修词者,亦累世未尝乏绝。其在本朝宪、孝之间,世运熙洽,海内日兴于艺文,而是邦尤称多士。[14]

表现出一种文化自信的精神气度。以历史资料分析,吴门文人的文化活动多畅快洒脱,氛围浓郁,往往缘兴而起,随聚随合,不受拘束。文徵明为沈周所作的《沈先生行状》就曾这样描述传主聚客相乐的情景。这对于以文化事业为尚且保持着平民身份的文人,无疑提供了宽松的环境和适宜的土壤,也吸引了四方人士的来往聚集,增强了各种文化因子的传导,扩大了本区域文人的文化视野。同时,文人之间交往的机会增多,更便于寻找志趣相投的同道,缔结感情纽带,追求文化共享的乐趣,流派意识也渐趋明朗。而且,这些文人多数有诗文书画等方面的艺术爱好与专长,文化修养比较深厚,如吴县王宠(1494—1533),“书善小楷,行草尤为精妙”,又如长洲周天球(1514—1595),“笃志古学,善大小篆隶、行草”等。另一方面,艺文活动日兴的局面,也更有利于激发起文人创作的灵感,从而寻求文化的高品位与自身文化价值的实现。这在客观上对文人投入共同文化消费活动起到了刺激作用,吴门印派由此而生成可谓自然而然。

图2-3 陆粲自用印

另外,明代科举制度在选拔人才方面功不可没,但科考要求的八股文,却成了吴门部分文人仕途的桎梏。于是,一些文人或因不愿意久困于场屋,或因仕途失意,而将兴趣及精力转向文艺,因此造就了一大批擅长书画篆刻的文人艺术家。如“吴门四家”之沈周、文徵明,即属此类;而唐寅则因受科场案牵连而被迫与仕途无缘,从而专心于诗书画印,终成一代名流。即便是“吴门印派”开创者文彭,也与其父文徵明一样,曾经十试不第,后以岁贡生的资格参加廷试获取功名,却一直担任官办学校教官的闲职。这些文人的生活历程都可能是吴门篆刻艺术传播与发展的因素。

众所周知,文人嗜古由来已久,而吴门文人尤盛。元代昆山顾阿瑛玉山雅集之收藏已如前所述,明代中期的事例也不少见,如明嘉靖年间著名藏书家杨仪(1488—?),常熟人,室名七桧山房,又别构万卷楼,专贮藏宋元旧本及法书名画、鼎彝古器,江南推为博雅;时吴中藏书家朱存理、吴宽、阎起山、都穆等人皆手自抄录图书,杨循吉为倡导者;“吴门画派”开创者沈周也是一位收藏家,那枚在明代颇具盛名的“焚疾除,永康休,万寿宁”古印即为沈氏收藏之物(图2-4),后来上海顾从德将此印置于其所编《顾氏集古印谱》卷首;其他如文徵明等不胜枚举。这些文人收藏保存丰富的古籍、古物等,其中对古玺印、字书亦有偏爱,并有编纂集古印谱者,这为吴门印人提供了得天独厚的研习条件,元末明初有关篆刻艺术之“印宗秦汉”思想至此已完全从金石鉴赏和古器物图录中独立出来。这些都与地域经济条件密切相关,更蕴藉了吴门文人对文化的积累。文人嗜古表现在自用印方面,除姓名印外,对别号印、书斋印和词句印等闲章的要求渐多,从而使吴门印派的形成与发展势在必行。因此,明末清初《印人传》作者周亮工发出感叹:“夫吴门,固图章之星宿海也!”[15]

焚疾除,永康休,万寿宁图2-4 沈周收藏古印

伴随着吴门地域商品经济的繁荣发展,市民文化的审美世俗潜移默化,为传统的文学艺术创作增加了活力,也逐渐影响到篆刻艺术的发展。明代中期,苏州新兴的市民阶层不断扩大,市民数量激增,其中生活富足的商贾在社会领域所占比重明显增加,他们追求享乐、附庸风雅,有强大的经济实力,客观上促进了艺术品的流通,使艺术的受众面增大,不少文人雅士也逐渐加入这种逐利的行列,以艺文营商几成社会潮流。加上当时政治思想有一定程度的开放性,一批疏世、抗世、适世的文人出现,从而涉足篆刻艺事的文人更多,使吴门印派的形成与发展有了“人”的保证。

四、书画与工艺

如果说地域经济繁荣是吴门印派形成与发展的物质前提,思想文化的更新为文人篆刻家摒弃前嫌、施展才华提供了良好的文化氛围,那么书画与工艺的兴盛,便是促进吴门印派形成与发展的契机。因为书画与篆刻犹如孪生姊妹,书画作品上钤作者姓名斋号印早已被视为不可或缺的布局元素(图2-5),而且书画鉴藏印也直接影响到篆刻的内容、字法、章法等。因此篆刻家除了文字、刀法之外,还要有“印外功夫”,才能真正步入艺术殿堂。而工艺大多有雕有刻,在技法上或与篆刻有共通之处,现代著名篆刻家钱君稥先生就曾说过:“印章是我国的书法和雕刻相结合的工艺美术。”况且,有的刻印工匠本身就是工艺人,因为这些印工在替人刻印之外还须兼做其他工艺,否则难以维持生计,如专为文彭刻印的鲍天成、李文甫分别善治犀角、象牙、紫檀小件和擅长竹刻等。史载,吴门文人书画家有时不满足于印章工匠的篆刻作品,即便是文人自己篆写印稿后交印工刻制也未必尽能如意。因此,一定的思想文化背景的影响以及其他条件的成熟(如石质印材的普及等),文人自篆自刻的欲望便得以实现,并且一发不可收。

图2-5 文徵明书画题款用印

历史上的吴门自古书画昌盛,历代书画家不胜枚举,晋有陆机、南朝有张僧繇、唐代有陆柬之和张旭,宋代有范成大、元代有绕介(寓居);而明代中后期,据不完全统计,有名的画家两百余人,书家则更多,这充分表现了地域书画艺术事业的发达。这些书画创作主张影射到篆刻艺术领域会启发印人阐幽发微,不断创新,因此,吴门印坛的风格流派意识逐渐形成,除了文彭创立的“吴门印派”以外,又有在其影响下而产生的“雪渔派”“泗水派”“娄东派”等(下文详述)。另外,书画的发展,给篆刻家创造了良好的艺术环境,如文彭提倡以诗文词句入印,其他印人起而效之,这不仅丰富了印文的内容,而且篆刻家也切身感受到诗的韵律、文的清新,从而引领吴门印派艺术风格向优雅工致方面发展,逐步摆脱了宋元印章的习气。

据现有资料看,印章进入书画领域大致可以追溯到南北朝,隋唐时钤鉴藏印于书画作品之上为多,而真正将印章与书画艺术相结合是在宋元露出端倪,至明代二者结合得更加紧密。从此,书画艺术的发展就会引起篆刻艺术的发展(因为那时篆刻艺术主要依附于书画,尚未形成独立的艺术门类)。而明代中期,吴门书画艺术人才济济,一时成为书坛画苑的主流,而且书画的流派意识也在这里萌芽。书法方面,吴门沈周、文徵明、祝枝山等能冲破明初“台阁体”阴影的笼罩而勇敢地提出自己的艺术主张,并躬身实践,影响了周围的一批人,遂使吴门书派概念逐渐明朗,不仅在文人士大夫阶层起了主导作用,而且在整个书坛也影响深远,这给吴门印坛篆刻流派的形成与发展带来了无限生机。绘画方面,吴门崛起了四位著名画家——沈周、文徵明、唐寅和仇英,史称“吴门四家”或“明四家”,他们及其门生共同构成“吴门画派”,大多描写山林胜境,再现自然真趣,并倾注真切的主观感受,阐发文人的幽雅之情。这些绘画上的成就,影响深广,使吴门艺林熠熠生辉,也给篆刻艺术流派的生成产生了很大的激发作用。

明代吴门画派、书派的崛起,除了在艺术思想上对篆刻流派的形成和发展有指导意义外,在具体的技法上也有直接的影响。因为当时书法线条的刚柔、婉转可以直接反映到印章里,即后来所言“以刀代笔”艺术主张的前奏,因此那时吴门篆刻家都写得一手好字。绘画对篆刻的影响主要表现在布局之“意”上,绘画讲究黑白、虚实、贯气,刻印讲究朱白、聚散、灵动,二者确有相通之理。而且绘画的题款钤印使诗书画印融为一体、相得益彰(图2-6)。这样,不同的画风对印风就有不同的要求。而且,除了书画家的姓名印钤于题款处以外,作品上还渐渐出现引首印、腰章、压角印等来渲染气氛或调整章法之虚实,这无疑是对篆刻家的新挑战。尤其是部分书画家在创作之余又从事篆刻,部分篆刻家在治印之余又从事书画,遂使诗书画印融会贯通。如万历二十四年甘畅《印章集说》所言“笔不到而意到,形不存而神存”,就是文人书画在印品中的渗透。

图2-6 沈周画款题跋钤印

吴门画派、吴门书派催化了吴门印派的形成与发展,而吴门工艺的发达则丰富并传播了吴门篆刻的技法,因为工艺与篆刻除了雕、刻等手头功夫相通之外,有的工艺品如玉雕、竹刻等直接包含有印章的元素(图2-7),吴门竹人能刻印、印人兼刻竹常见于史载,并有实物传世,况且也有专门的印工出现(如前文所及鲍天成、李文甫专为文彭刻印)。有明一代,吴门的能工巧匠云集,工艺品享誉海内外。仅以受到文人赞赏的雕刻为例就有:嘉靖、万历间的陆子冈玉雕,其“子冈牌”成为明代及以后苏州精美玉雕的符号(图2-8)。宋应星《天工开物》称:“良玉虽集京师,工巧则推苏郡。”竹刻能手周丹泉,多才多艺,擅绘画,懂造园,而且还有记载他曾制陶印:

图2-7 明吴门濮澄竹刻扇骨

图2-8 明子冈款玉牌及其拓片

吴门丹泉周子能烧陶印,以垩土刻印文,或辟邪龟象、连环瓦纽,皆由火范而成,色如白定,而文亦古。[16]

另有万历、天启年间的常熟人王毅,字叔远,号初平山人,擅核雕,尝雕东坡游赤壁之核舟,文人魏学糎专作《核舟记》一文详其事,舟背刻款“天启壬戌秋日虞山王毅叔远甫刻”及小印“初平山人”。至于碑刻艺人更以吴门为最,如章文(字简甫)、章藻(字仲玉)父子等,史载文徵明所书石,非简甫刻石不快。其他如明代苏州刻书已有“书肆之盛,比于京师”之誉,尤其是正德、嘉靖、万历三朝最盛,“大石山房”顾元庆所刻《顾氏四十家文房小说》,自正德十二年(1517)至嘉靖十一年(1532),历时十六年才竣工。此外,吴门制扇工艺高手如林,明式红木家具亦产于苏州;苏州缂丝自宋代即名闻遐迩,明代吴圻有缂丝作品《蟠桃仙》(沈周绘画)一轴,织有“吴门吴圻制”及“尚中”印。由此可见,明代吴门许多工艺制作都与篆刻印章有千丝万缕的关系,至少可以说这两者之间多有相互影响。文震亨《长物志》等书在描述明代文人书房工艺品陈设布局时,也少不了印章的点缀,说明明代苏州工艺均达到很高的水平,而且官宦之家、文人学士也雅好工艺品,他们参与设计和品评,致使民间艺术名手辈出,作品出类拔萃,形成了特定的“苏作”技艺和作品。这些技艺与作品的特征,可用“清雅灵秀”四字概括,这既是技艺的反映,也是艺术的追求,其与吴门印派作品审美取向的一致性恐怕难以用“巧合”来形容。

以上所论述吴门印派形成与发展的外在因素,是与篆刻本体发展的内在因素相互联系、共同作用的。我们只有用辩证观点研究其一般性与特殊性,才能真正理解各个因素的影响和作用,如果孤立地、片面地、主观地夸大某个因素的作用,是不能全面认识吴门篆刻艺术流派发展规律的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。