清代中后期,吴门印派虽有余风,但已是强弩之末。所幸部分有识之士能将外来印风尤其是浙派印风融于吴门印派之中,既继承了吴门的优良传统又创造了崭新的篆刻风格。晚清篆刻,“浙派”“皖派”仍为强劲之势。“浙派”殿军钱松(1818—1860)以浑厚古朴、苍劲茂秀的自家面目重振印坛,又有胡震与之呼应。“皖派”中坚吴让之(1799—1870)继续实践邓石如的“印从书出”,形成圆转流美、气象骏迈的印风;至徐三庚(1826—1890),篆刻益发体态婀娜;待赵之谦(1829—1884)出,汲“浙”“皖”两派之长,完美结合而自树一帜,人称“合宗”,他治印常借诏版、镜铭、泉布、碑额等古文字之意来造就,将“印外求印”的理念推向高潮。至清末民初,对吴门篆刻覆盖面最广、影响深远的当为吴昌硕开创的“吴派”。由于吴昌硕自1882年39岁始寓居吴门,达30年之久,其写意印风主要是在吴门形成的,因此这一时期的吴门篆刻,在吴昌硕印风的笼罩下,一大批青出于蓝的吴门印人又重新崛起,使吴门篆刻出现复兴。而且,篆刻作品商品化发展很快,印人要面对新兴市民阶层,这样,印章的实用性与市井化的审美取向必然影响到印人的艺术创作,于是文人雅士一贯所鄙视艺术品中的“村气”,此时就有多种表现。也许这就是篆刻艺术的时代性,即所谓审美转型,从而使吴门篆刻历史性地呈现多元发展之局面。具体主要有以下几种情况。

1.受“浙派”影响的吴门印人

上文已述吴门郭鮕、王应绶,尤其是杨龙石,在学习浙派印风的同时能融会吴门印派之传统。但新兴的浙派印风也像此前的“吴门印派”及其衍生的“娄东印派”“虞山印派”印风一样,对当时的印坛有席卷之势。苏州又与杭州地域相连,尤其是吴江等地直与浙江接壤,而且浙人客居吴门或吴人游历浙江也十分常见,因此仍有许多吴门印人径自纯粹习浙而不能脱其窠臼。如:

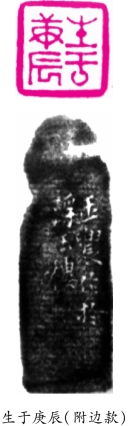

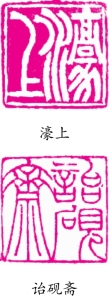

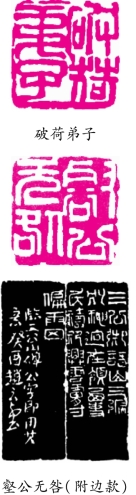

黄增康(1820—?),又名黄云,字叔子,一字玉农、玉笙,号瀛叔,别署黄十九、瀛道人,活动于道光、咸丰、同治年间,吴江松陵人。善古琴,亦能画,篆刻一心学浙派。黄云与龙石交谊密切,情同师友,咸丰六年(1856)曾集拓杨龙石刻印成《先辈野航子镌印》。自刻印谱有《停琴馆杂印存》(图4-45)、《瀛叔印存》等。

黄增康习印注重摹古,对元明及清代初中期以及同时代的印人也十分关注,现有摹写印稿存世(图4-46),其中“闺阁丹青”摹本之下有跋文曰:

图4-45 《停琴馆杂印存》

己酉秋日,辟疆主人邀同人通金石者□论印雅集,出收藏秦汉迄今诸印千余方,相示各皆赞叹并属治此印,呈之大雅,真小巫见大巫矣。秋士黄鞠识于湘花馆中(方块内“秋”“鞠”二字为笔者推断)。(图4-47)

图4-46 黄增康摹写印稿

图4-47 “闺阁丹青”摹本

图4-48a 黄增康篆刻

这则描述当时文人篆刻相互交流的场景栩栩如生。其左侧有“咸丰癸丑(1853)七月摹此”字样,并钤“黄十九”朱文印(亦是浙派风格)。其中“辟疆主人”应为顾沅(1799—1851),字澧兰,号湘舟,又号沧浪渔父,苏州人。禀性好学,读书过目成诵,但“不求仕进,不以科举之学为好学”,所以早就鄙弃官场,归隐里门。其品学深受两江总督陶澍、江苏巡抚林则徐等器重。顾沅生平最爱书,家中收藏宋版元刻、稀见古籍不少,又喜欢金石文字,积累既多,蔚为大观。据《吴县志》载:顾沅“收藏旧籍及金石文字甲于三吴”,“图书之富,甲于东南”。清道光二十年(1840),顾沅兴建了“辟疆小筑”花园。据说他的远祖就是晋代文学家顾恺之(字辟疆),建造了苏州最早的私家园林“辟疆园”,曾是当时文人经常觞咏流连的地方,可惜后来荒废了。顾沅把自己新建园林题名“辟疆小筑”,以示数典不忘祖,继承祖业。关于“己酉秋日,论印雅集”一事,有“留吴门甚久”的画家、宗浙派篆刻家程庭鹭(1796—1858)《辟疆园论印雅集记》可证:

顾君湘舟,善于鉴别,富于藏鰃,碑版书画外广购旧印,累累盈箧,暇时既钤为谱,附拓印旁款识,自秦汉官私印迄宋元明、国朝名人所制无不备,铜、石、晶、玉、犀、磁、竹、木无不具,亦精且博矣。复集吴江翁君叔钧、吴县黄君同叔、娄县黄君秋士、长洲徐君子晋、桐乡金君继芸、钱塘陈君叶諶、吾邑瞿君申之于辟疆园,尽发所藏共赏之。……诸君虽以摹印为余事,然皆著声于时,是集也,可谓尽东南之美而结金石之契者矣。……道光己酉秋七月二十有五日也。[43]

图4-48b 黄增康篆刻

其中,“秋士黄鞠”(1796—1860)名黄鞠,字秋士,号菊痴。松江人,侨寓吴门,有斋号曰“湘华馆”。黄鞠善山水及花卉,迥出时畦,独标胜韵。盖得力于恽寿平居多。亦工人物、仕女,尤精制图。陶澍抚吴,修沧浪亭成,诸画家绘图,俱不当意,独鞠图为陶称赏,延之幕中。又画惠山全图及补听松庐竹鲈图,亦为陶所赏。尝写莫愁、苏小小等像,均有石刻。兼长篆刻,并善诗书,笔姿秀逸。著《湘华馆集》。

图4-49 张熊篆刻

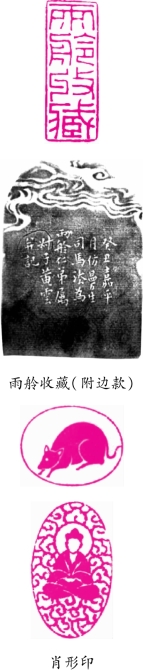

黄增康印风要在浙派,旁及宋元,偶作肖形印也颇耐人寻味(图4-48)。正如赵云衢序其印谱曰:

图4-50 陆泰篆刻

黄君叔子十九兄大人……每一印成,古趣盎然,迥非凡品,而酬应日繁。今出其所作印谱示余,批阅之余,剪玉箸璀璨杂陈,乃知叔子兄抗心希古,其所以精益求精者,不第以煮石见长也。……而于叔子所刻无不并蓄兼收,蕉窗展阅,令人心醉。盖技之入神者,洵足以引人入胜也。今读其全集,无美不臻,直使人爱不忍释,因为之引其端。它日叔子肆力于古,当必有雅制以传之久远者,余尤以先睹为快焉。[44]

此外,受“浙派”印风影响的吴门印人还有吴江张熊、长洲陆泰、吴县黄寿凤,以及侨寓吴门的陈埙、赵大晋等。

张熊(1803—1886),字寿甫,又字子祥,晚号祥翁,别号鸳湖外史、鸳湖老人、清河伯子。所居栽有银藤,因名室曰银藤花馆。原籍吴江,流寓上海。画工花卉,尤擅大幅牡丹,以寻丈计者愈见功力。兼作人物、山水。精篆刻,多宗西泠诸子。(图4-49)

陆泰(1835—?),字岱生,长洲人。继杨遚而起为吴中名手,所作以秦汉为归,更兼掺浙派,面目多样,皆工整稳健,有洁净秀丽之趣。尤喜医术。(图4-50)

黄寿凤(生卒年不详),号同叔,吴县人。黄丕烈子。诸生。刻印仿浙派及文彭、何震,篆书学钱坫。(图4-51)

陈埙(?—1860),字叶篪。钱塘人,寓居苏州。刻印宗浙派,似赵之琛而能变。与周闲友善,周曾为撰传,刊入《范湖草堂集》。辑有《陈氏所藏古印谱》。(图4-52)

赵大晋(生卒年不详),号梦庵,别署萝道人。浙江钱塘人,寓居吴门。工篆隶及篆刻,宗浙派。(图4-53)

2.受“皖派”影响的吴门印人

图4-51黄寿凤篆刻

图4-52 陈埙篆刻

图4-53 赵大晋篆刻

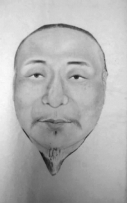

图4-54 杨沂孙像

在浙派印风强盛之际,挺于皖中的邓石如顽伯(1743—1802)将汉篆笔法与李阳冰篆法相结合,使篆刻作品既圆转匀称又变化流动,突出地表现了“印从书出”的新意,也标志着“皖派”(亦称“邓派”)艺术风格的真正形成。后来又将此法进一步发展,创作了许多令篆刻家们首肯折腰的印品,那纯青的技巧、别具的构思、鲜灵的笔意,确实是高人一筹。邓氏篆刻,除得其父传外,早年多受何震、汪关两派的影响,同时也受过浙派的影响,又汲取垢道人程穆倩印风之长,最终自能运刀如笔,达到了以刀代笔的境界,从而独创一格。能传承与发扬“皖派”印风的代表是仪征吴熙载让之(1799—1807),邓石如之子邓传密亦能承家学。常熟杨沂孙,少时与邓传密等人从“阳湖(今江苏武进)文派”代表之一李兆洛学诸子,尤爱篆籀之学。当时“皖派”影响大、覆盖面广,学习者甚多,杨氏当然亦受此风熏陶。况且,沂孙原配夫人赵淑(字懿媚),能吟咏、善绘事,亦阳湖人也。淑之曾祖乃清代乾隆时期著名诗人赵翼瓯北先生。而且以篆刻名世的武进吴咨圣俞(1813—1858)宗法邓石如,也是李兆洛门生。

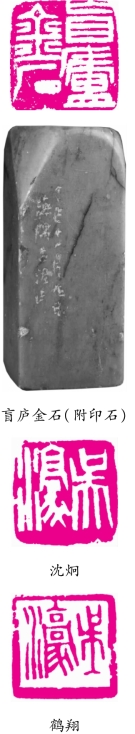

杨沂孙(1813—1881),字子舆,号咏春,晚署濠叟、观濠居士(图4-54),常熟田庄(今张家港凤凰镇恬庄)人,道光二十三年癸卯(1843)举人。曾在安徽铜陵、贵池、凤阳、徽州等地为官。书法篆刻多宗邓石如,其《跋邓山民楹帖》自述云:道光二十六年(1846),守之(邓传密)曾至常熟,沂孙见其所携顽伯书迹,遂识篆隶门径。“及官新安,得山民书近八十轴,四体皆备。”[45]另从《杨濠叟日记(道光二十六年至二十九年)》可知,杨沂孙与守之交往甚密,多次有机会观摩邓石如的书法与印谱。有关杨沂孙的篆刻历程,《观濠居士遗著·印印记》曰:

余年十三,先君自昆陵携示吴圣俞所作篆及刻印,曰:彼与尔同岁,而才艺若此。某不言而心羡,退而私习篆刻,乃居乡曲,无所取资。年十八,同居叔祖延石甫翁先生教诸子,先生风雅士,多能、善谈,喜摹印,我就之乐甚,数至其塾。吾亲以沂方应童子试,恐妨正业,禁之,且匿其刀削之具。沂性亦顽,好弄,日画数印以质于先生,先生誉之,并导以应试之文。沂益昵之,夜则坐其床头谈,娓娓无休时。由今思之,吾亲之殁已十年矣;翁先生之委化,三十余年矣。吾年亦六十四矣。悲夫!雕虫篆刻,壮夫不为。吾中年入仕从军,颇为壮夫之事,而不竟其业,未能建大功、邀封侯之赏,徒转侧于文字之间。思先亲之督责、老辈之诱掖,不自知涕泪之涔涔也。余五十四岁,丁先君忧,服阕奉母里居,遂无宦情,翻读子史,悦其格言,画为印样,聊自消遣而已。殷生伯唐从余游,遂取而刻之于石,余思夫所以画印之情,盖好弄犹昔也。[46]

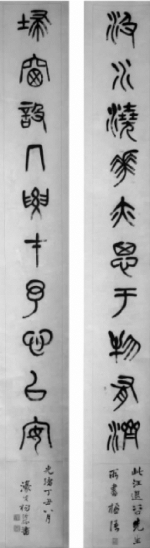

图4-55 杨沂孙篆印“千潭壹月”(附原石)

又《跋甘旭父印谱》云:

余年十八九,知好完白山民之篆刻,其时惟昆陵广陵人知尚之,后渐风行吴会,驰名都下。迨粤寇平后,以曾相国嗜其书,而湘楚俊彦皆效其体,遂名播四海,价重连城。乌呼!布衣绝艺,固若是哉。[47]

杨沂孙早年篆刻作品现已很难寻觅与确认,据其自述以及其门生殷伯唐记载,杨氏晚年用印则自篆而交伯唐刻制,光绪年间其书法作品上常常钤盖的“因固园”“吉祥止止室”应属这一类。上海博物馆所藏“千潭壹月”印款曰:“印泥画沙济双美,得心应手擅众长。己卯闰三濠叟篆题。”可作实物印证。(图4-55)

杨沂孙篆书亦撷“皖派”之气,运钱坫、孙星衍之法,参《石鼓》、两周金文之意,将出土碑版和古器物文字自然糅合而不露痕迹,融会贯通,另辟新境,自成一家,创造出峻利端庄的风格,一时为学者所好。(图4-56)

受“皖派”篆刻影响的吴门印人还有翁苞封、殷用霖、吴育、江标等。

翁苞封,字竹君,号石梅,嘉庆十二年(1807)诸生。善各体书,工篆刻。性孤僻好洁。常客游,晚归里门,鬻字自给。刻印宗邓石如“皖派”,兼取宋元与“浙派”,有推陈出新之作。著《翁苞封印存》。杨沂孙言十八九岁时篆刻受石甫翁先生委化,应该是指翁苞封。(图4-57)

图4-56 杨沂孙书法

图4-57 翁苞封篆刻

殷用霖,字伯唐(一作柏堂),少从同邑吴震游,工元曲,小令尤善。曾署吉安典史,罢官归里,重葺可园,啸傲文史。时杨濠叟负书名,一见即致之门下,由是尽得其传。篆、隶、铁笔,一时称美(图4-58)。与杨沂孙合作《可园印印》《汉官印略》;自刻有《癯鹤轩印谱》,散失后由其女孙殷漪整理为《可园印谱》存世,又有《可园吟草》《玉雨楼词钞》藏于家。同邑后学李猷序《可园印谱》云:

图4-58 殷用霖篆刻

清咸、同间,吾邑篆刻最著者为翁竹君苞封先生,其后为杨濠叟沂孙先生。杨先生学术渊懿于古经学,研诣深邃,所作篆书自成一派,安详妥帖,无急躁姿媚之态,自谓不让完白,从学者实繁。有徒而同邑殷伯唐先生,实传衣钵。自濠叟故后,邑人求杨书不得者,转而求诸殷氏。予家居时屡见墨迹,实无以别也。濠叟晚年用印,皆自篆而授殷氏刻之,其意味皆近乎石如,印人中所谓“皖派”者也。然安静则逾于皖派,篆法亦古茂质朴。盖濠叟曾官安徽凤阳府知府,濡染之际,或偶有其影响乎。[48]

吴育(?—1834后),字山子,吴江人,家居常州,吴兆骞(1631—1684)曾孙。与包世臣、李兆洛游,能文,工篆、隶,善篆刻,工琢砚,兼精绘事。自谓:“下笔须使笔毫平铺纸上,乃四面圆足,此阳冰篆法,书家真秘密语。”博学多闻,篆书、篆刻宗邓石如。与常州钱伯垧(1738—1812)、方履前(1790—1831)交最笃。包世臣《艺舟双楫》云:“晤吴江吴育山子,其言曰:吾子书专用笔尖直下,以墨裹锋,不假力于副毫,自以为藏锋内转,癨形薄怯。凡下笔须使笔毫平铺纸上,乃四面圆足,此少温篆法,书家真秘密语也。”康有为《广艺舟双楫》云:“近世吴山子作西汉篆,体态朴逸,侵侵欲度骅骝前矣。若加奇思巧意,虽笔力稍弱,亦当与顽伯争一席之地。”嘉庆十七年(1812)钱伯垧殁,吴育作《仆射山樵传》,道光十四年(1834)与蒋彤(丹棱)等共校《日知录集释》。著有《私艾斋文集》六卷。

图4-59 江标篆刻

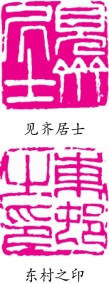

江标(1860—1899),字鹣霞、建瑕,号萱圃,又号师 、舝襈,别署秋景

、舝襈,别署秋景 主、灵鹣阁主,元和人。光绪十五年(1889)进士,官湖南学政。重时务教育,与谭嗣同等办时务学堂,戊戌政变,被议落职。工小篆、刻印(图4-59),取法吴让之、杨沂孙。又擅诗词,精鉴别,收藏名迹甚富。善绘山水,曾画清代诸名人著书之室十六幅,刻板作诗笺。辑刊“灵鹣阁丛书”,凡五十七种,多金石目录赏鉴之类。又著有《灵鹣阁诗稿》。

主、灵鹣阁主,元和人。光绪十五年(1889)进士,官湖南学政。重时务教育,与谭嗣同等办时务学堂,戊戌政变,被议落职。工小篆、刻印(图4-59),取法吴让之、杨沂孙。又擅诗词,精鉴别,收藏名迹甚富。善绘山水,曾画清代诸名人著书之室十六幅,刻板作诗笺。辑刊“灵鹣阁丛书”,凡五十七种,多金石目录赏鉴之类。又著有《灵鹣阁诗稿》。

此外,昆山马光楣(1873—1940)也十分推崇邓石如及其皖派篆刻,其著《三续三十五举》“十三举云:邓完白作印,混古籀篆隶而一之,大开大阖,如天马行空,气盖一世,空前绝后,有清一代当推第一”。

3.受吴昌硕印风影响的吴门印人

清末民初的苏州印坛,吴门印派已趋边缘化,代之而起的是吴昌硕(1844—1927,浙江安吉人)所创“吴派”印风。一代大师吴昌硕在诗、书、画、印诸方面均有高深造诣,并能融汇古今,博采众长,独树一帜,成为我国近代艺术史上开创新风的典范。在几种艺术门类中,后人公认他篆刻艺术成就最高,他自己也曾说过:

人说我善作画,其实我的书法比画好,而我的篆刻更胜于书法。[49]

吴昌硕从光绪八年(1882)任职苏州,到辛亥元年(1911)迁居上海,寓居吴门达三十年之久。期间他结交了在吴门的大文人、收藏家、官宦如吴云、杨岘、潘钟瑞、潘祖荫、郑大鹤、徐士恺、杨沂孙、吴大贗、顾麟士、陆廉夫等,并虚心学习与交流,且以印会友,奠定了其篆刻的历史地位;后被公推为天下名社——西泠印社首任社长,留下了丰富的风格凸显、格调浑朴的经典印作,不仅为海内后学者提供了宝贵的可资学习借鉴的篆刻财富,而且日本、韩国等海外印人亦从中受益良多。其弟子遍及苏州,各有成就。如吴县徐新周,多得方匀坚实、苍秀健爽之趣;吴县王大 浑古意足、赵云壑苍劲沉郁等。其后,常熟赵古泥,潜心封泥,将缶翁之浑穆圆转,化为方折狞厉,形成稳健雄阔之风,又开创“新虞山派”,风行一时,成为“吴派”麾下的吴门篆刻主力军。下面举要分述。

浑古意足、赵云壑苍劲沉郁等。其后,常熟赵古泥,潜心封泥,将缶翁之浑穆圆转,化为方折狞厉,形成稳健雄阔之风,又开创“新虞山派”,风行一时,成为“吴派”麾下的吴门篆刻主力军。下面举要分述。

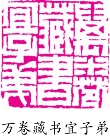

图4-60 徐新周篆刻

徐新周(1853—1925),字星舟,别署星州、星洲、星周,室号耦花盂等。吴县人。自幼嗜古,尤究心金石,见吴昌硕印作,钦佩心仪,后师从吴学篆刻,渐通六书,所作印谨守师法,不逾规矩,犹有其师中年时期之印作风貌,边款亦肖乃师。吴昌硕晚年书画应酬多,又限于目力,对四方求印者应接不暇,故多委托其子吴涵和弟子星州代刀。新周因此而学得更多,亦可见缶翁对这位年龄仅小自己9岁的弟子之器重。1918年,徐新周辑平生得意之印作160方成《耦花壑印存》四册,缶翁亲为撰序赞曰:“精粹如秦玺,古拙如汉碣,兼以彝器封泥,靡不采精撷华,运智抱拙,星周之心力具瘁矣,星周之造诣亦深矣。”(图4-60)

赵云壑(1874—1955),原名龙,改名起,字子云,号壑山樵子、壑道人等。苏州人,名苏州所居曰耕心草堂。寓居上海时,又取斋名云起楼、思寒斋等。云壑年三十,经友人介绍,拜吴昌硕为师,从此书、画、印兼修。印能得缶翁之神而不徒袭其貌,篆法结字参汉《三公山碑》体势,雕镌刀法随意,故能撷缶师精粹而稍出新意,古朴浑厚,人莫能及,时东瀛人士以“缶庐第二”誉之。曾辑《壑山樵人印存》。(图4-61)

吴昌硕以其艺术魅力在吴门培养了不少篆刻人才,也深深影响了整个近现代印坛。其门下弟子众多,私淑仰慕者亦比比皆是,然而,受“吴派”影响又自立门户而别开宗派的当推虞山赵古泥。邓散木在《篆刻学》中称赞说:

图4-61 赵云鹤壑篆刻

学吴而不为吴氏所囿,其惟赵氏一人,岂特青冰蓝水已哉![50]

虞山篆刻自清初林皋传承吴门印派而别创“虞山派”鼎盛之后,已绵延二百载,是吴门篆刻艺术发展的重要组成部分,但乾、嘉以后多受徽、浙两派影响,一时无大家出现。自近代赵古泥一出,又为虞山篆刻谱写了新的艺术篇章。

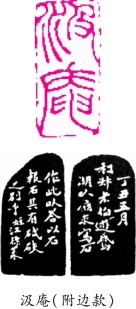

图4-62a 赵古泥篆刻

赵古泥(1874—1933),名石,又名古愚,字石农,号古泥,晚以号行,别号慧僧、石庐,又署泥道人等。常熟西塘市人。赵氏幼年家世寒素,随父少游先生在药肆习业,后善医道,而且能诗文,通小学,喜好金石丹青书法,亦擅刻铜印。赵古泥19岁时随同邑李钟学篆刻,得其指引,遂窥门径。李钟(1869—1938),字虞章,号愚庄,又号古虞,清光绪十三年(1887)诸生,是吴昌硕的第一位弟子,治印力追秦汉,有《旧端居室印存》(即二十八将印谱)。古泥年二十,客常熟城中名儒沈石友(1857—1917)家刻砚铭,断续达十余年之久。而沈石友与吴昌硕称莫逆之交,故赵氏经常寻机向缶翁请教,奋学不倦,技艺乃日进。起初,其印章的布局、线条的圆转、用刀的浑厚都与缶翁如出一辙,但四十岁以后得到罗振玉所印潘祖荫的《郑庵所藏封泥》以及陈介祺印制的一部搜罗秦汉官私印极为丰富的《十钟山房印举》,开始变法,将吴昌硕众多印章中流露出来的一些规律性的东西加以发挥,借鉴封泥、汉砖文字的特点,结合汉隶的方折廉厉,强调章法,注重篆法,自创了一种参差错落、方圆互用且富装饰趣味的印篆,又逐步在刀法、章法等方面建立起一整套“自家须眉”,逐渐摆脱师门束缚而形成了自己独立的篆刻语言体系,别开了新面,形成“新虞山派”,为吴门篆刻竖起了一面新旗帜。(图4-62)赵古泥的弟子邓散木也是这一时期的印坛骁将,其他追随者还有曹石仓、李溢中、濮康安、王辛一、陶飞声、归子振、朱善余、孙静之、汪大铁以及张寒月、赵林(赵古泥之女)等江南一带的印人,形成了一个较庞大的篆刻流派群体。

稍后被“吴派”印风所笼罩的吴门印人还有周梅谷、杨天骥等。周梅谷(1881—1951),原名周容,别号百稥室主。四十以后始问业于吴昌硕,因与同门赵古泥交谊最深,故治印刀法与赵古泥很相近(图4-63),至晚年方有《古吴周梅谷周甲后留存》等谱传世。杨天骥(1882—1958),字千里,号茧庐,笔名东方。杨氏少时治印宗秦汉,既得吴让之、赵之谦两家印谱,从清代流派印章中获益,所作揖让有姿,体貌多样。后获教于吴昌硕,刀法益加雄肆,合其自身勤研篆隶、博涉金石文字,遂名重江南,四方求其印者踵接。(图4-64)

此外,受吴昌硕印风影响又能掺入吴门印派之书卷气、与吴昌硕在师友之间的吴县王大 ,值得一提。

,值得一提。

图4-62b 赵古泥篆刻

图4-63 周梅谷篆刻

图4-64 杨天骥篆刻

图4-65a 王大 篆刻

篆刻

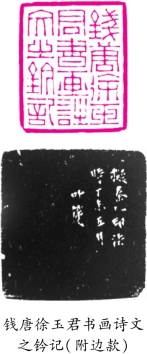

王大 (1869—1924),字冠山,因治斯冰之学,又以铁笔行藏,故号冰铁,并为世人所习称。一署颾山民,所居曰南齐石室、食苦斋、冰铁戡。吴县人,大

(1869—1924),字冠山,因治斯冰之学,又以铁笔行藏,故号冰铁,并为世人所习称。一署颾山民,所居曰南齐石室、食苦斋、冰铁戡。吴县人,大 少居苏州萧家巷,二十余岁移家上海,与郑文焯、廉泉、端方、孙揆均、缪荃孙、章钰、陶湘、蒲华、袁克文、吴永,以及流寓上海的韩国贵族闵泳翊等交善。其印艺一时为官员、儒士、藏家所爱。所辑《冰铁戡印印》多有这些名家的序跋与诗赞,受到高度评价,其好友、久寓吴门的郑文焯将其与吴昌硕苦铁并称为“江南二铁”。冰铁于印所资极广,自古玺、汉印、封泥钟鼎、镜铭、砖瓦、汉魏石刻文字,及文三桥、何雪渔、丁敬身、黄小松、邓石如、赵之谦、吴让之及并世吴缶翁等诸家印法,靡不遍究,游刃恢恢,上下古今,神妙萦于方寸。常于印款中注明“学完白山人”“拟汉官印意”“略似汉泉范背文”“学朱修能法”“戏摹砖文”“取法瓦当文”“仿垢道人”“仿林鹤田”等,还有背拟浙派陈曼生印风的(图4-65),但皆能统一在其印风之下,并时有高论见精神,如“贤者而后乐此”印款曰:

少居苏州萧家巷,二十余岁移家上海,与郑文焯、廉泉、端方、孙揆均、缪荃孙、章钰、陶湘、蒲华、袁克文、吴永,以及流寓上海的韩国贵族闵泳翊等交善。其印艺一时为官员、儒士、藏家所爱。所辑《冰铁戡印印》多有这些名家的序跋与诗赞,受到高度评价,其好友、久寓吴门的郑文焯将其与吴昌硕苦铁并称为“江南二铁”。冰铁于印所资极广,自古玺、汉印、封泥钟鼎、镜铭、砖瓦、汉魏石刻文字,及文三桥、何雪渔、丁敬身、黄小松、邓石如、赵之谦、吴让之及并世吴缶翁等诸家印法,靡不遍究,游刃恢恢,上下古今,神妙萦于方寸。常于印款中注明“学完白山人”“拟汉官印意”“略似汉泉范背文”“学朱修能法”“戏摹砖文”“取法瓦当文”“仿垢道人”“仿林鹤田”等,还有背拟浙派陈曼生印风的(图4-65),但皆能统一在其印风之下,并时有高论见精神,如“贤者而后乐此”印款曰:

汉人凿印,剥落如断纹,纵横如蠹蚀,得自然之妙。近有人有意造作,强为古拙,如稚子学老人语,失其謦縕之真矣。[51]

这与赵之谦、黄牧甫的汉印美学观一脉相承。综观王大 印作,可以“古玺类”“秦汉印类”“仿砖瓦泥封类”“明清流派印类”概分之,可以说现在可见的冰铁印作百分之九十以上都十分精彩,但论其个人风格,除了以“浑古意足”概言之外,很难做出“盖棺论定”的判断。(图4-66)

印作,可以“古玺类”“秦汉印类”“仿砖瓦泥封类”“明清流派印类”概分之,可以说现在可见的冰铁印作百分之九十以上都十分精彩,但论其个人风格,除了以“浑古意足”概言之外,很难做出“盖棺论定”的判断。(图4-66)

图4-66 王大 篆刻

篆刻

总之,就本章而言,如果说清代中后期是吴门印派之余风所及,那么清末民初则是吴门篆刻的转折点。一方面,少数吴门印人仍致力于传承而渐行渐弱,同时又有像杨龙石这样艺术见解较高的文人篆刻家将吴门印派之风格融会到“浙派”等外来印风之中而别开生面,从而为“印外求印”的创作思路提供了更广阔的前景。另一方面,新思想与新的社会环境也给这一时期的篆刻家提供一些新认识,因此,易帜学浙、学皖尤其是清末民初学“吴派”的吴门印人越来越多。此外,艺术品市场经济的调节亦使得一些印人“投其所好”,于是吴门印派在这样的大环境下渐趋消亡,但吴门篆刻自此又有了新的起点与复兴,再加上篆刻完全作为独立的艺术堂皇登上历史舞台,并与当时的吴门书画紧密结合,从而形成了吴门印坛的新亮点,而虞山赵古泥及其“新虞山派”就是这一亮点中的突出代表,并且“江南二铁”之一的王大 学吴又转益多师,也为吴门篆刻的新辉煌埋下伏笔。

学吴又转益多师,也为吴门篆刻的新辉煌埋下伏笔。

【注释】

[1](清)周亮工,《印人传·书黄山程穆倩印章》,见《篆学丛书》上册,北京:中国书店,1984年。

[2](清)胡澍,《〈赵 叔印谱〉序》,韩天衡《历代印学论文选》,杭州:西泠印社出版社,1999年第二版,页606。

叔印谱〉序》,韩天衡《历代印学论文选》,杭州:西泠印社出版社,1999年第二版,页606。

[3](清)赵之谦,《书扬州吴让之印稿》,韩天衡《历代印学论文选》,杭州:西泠印社出版社,1999年第二版,页597。

[4](清)钱泳,《履园丛话·艺能》,中华书局,2006年,页314。

[5](清)汪启淑,《续印人传·袁三俊传》,《篆学丛书》下册,北京:中国书店,1984年。

[6](清)沈德潜,《祭袁繜尊文》,《归愚文钞》卷二十,教忠堂藏版。

[7](清)沈德潜,《题张禹怀印谱序》,《沈归愚诗文全集·归愚文钞余集》卷三,教忠堂藏版。

[8](清)沈德潜,《〈西京职官印录〉序》,郁重今《历代印谱序跋汇编》,杭州:西泠印社出版社,2008年,页255。

[9](清)谢淞洲,《〈西京职官印录〉序》,郁重今《历代印谱序跋汇编》,杭州:西泠印社出版社,2008年,页254。

[10](清)钱泳,《履园丛话·艺能》,中华书局,2006年,页315。

[11](清)徐坚,《印戋说》,韩天衡《历代印学论文选》,杭州:西泠印社出版社,1999年第二版,页290。

[12](清)沈钦霖,《迮碯川君家传》,《松陵文录》卷之十八,同治十三年刻本。

[13](清)石韫玉,《独学庐初稿·诗卷二》,《续修四库全书》第1466册,上海:上海古籍出版社,2002年,页246。

[14](清)石韫玉,《独学庐二稿·诗卷二》,《续修四库全书》第1466册,上海:上海古籍出版社,2002年,页397。

[15](清)石韫玉,《〈历朝史印〉序》,黄学圯《历朝史印》卷一,道光九年(1829)刻本,页5。

[16](清)顾湘,《小石山房印苑》卷十,同治三年(1864)刻本。

[17](清)汪启淑,《续印人传·朱宏晋传》,《篆学丛书》下册,北京:中国书店,1984年。

[18](清)王原祁,《麓台题画稿》,《娄东杂著》,清道光刊本。

[19](清)沈复,《浮生六记》,兰州大学出版社,2004年,页16。

[20](清)汪启淑,《续印人传·释续行传》卷八,《篆学丛书》下册,北京:中国书店,1984年。

[21](清)吕樾,《〈墨花禅印稿〉跋》,释本曜编辑《墨花禅印稿》,乾隆三十七年刻本。

[22](清)陆文启,《〈墨花禅印稿〉叙》,释本曜编辑《墨花禅印稿》,乾隆三十七年刻本。

[23](清)汪启淑,《续印人传·释续行传》卷八,《篆学丛书》下册,北京:中国书店,1984年。

[24](清)江昱,《鹊桥仙·题德源上人印谱》,释本曜编辑《墨花禅印稿》,乾隆三十七年刻本。

[25](清)陆闻叔,《〈问奇亭印谱〉题记》,陆廷槐《问奇亭印谱》,嘉庆十四年钤印本。

[26](清)陆廷槐,《〈问奇亭印谱〉自序》,陆廷槐《问奇亭印谱》,嘉庆十四年钤印本。

[27]罗福颐,《印谱考》,桑行之等编《说印》,上海:上海科技教育出版社,1994年,页784-785。

[28](清)罗振玉,《陶斋金石文字跋尾》编后记,《丛书集成续编》第72册,上海:上海书店出版社,1994年,页589。

[29](清)王芑孙,《吴锡康(晋元)属题印谱》,见《续修四库全书》第1480册,上海:上海古籍出版社,2002年,页394;叶铭,《广印人传》卷四:吴晋元,号锡康,又号一峰山人。长洲诸生,善山水,工刻印,兼精医。

[30](清)王芑孙,《岁暮怀人绝句二十四首》,见《续修四库全书》第1480册,上海:上海古籍出版社,2002年,页438。

[31]《王惕甫夫妇真迹》不分卷,一册,民国二十一年中华书局影印本。

[32](清)郭鮕,《〈种榆仙馆印谱〉引》,韩天衡《历代印学论文选》,杭州:西泠印社出版社,1999年第二版,页572。

[33](清)郭鮕,《题张老僵(谬)印谱》,见《灵芬馆集·灵芬馆诗三集》,嘉庆刻本。

[34](清)郭鮕,《蒋山堂(仁)挽诗》,见《灵芬馆集·灵芬馆诗二集》,嘉庆刻本。

[35](清)张鸣珂,《〈灵芬馆印存〉跋》,见韩天衡编订《历代印学论文选》,杭州:西泠印社出版社,1999年第二版,页573。

[36]见《赵之谦印谱》,上海:上海书画出版社,1979年,页31。

[37]钱太初,《聋石先生印存》摹本前言,苏州市图书馆藏。

[38](清)沈曰富,《杨毅堂先生传》,见《松陵文录》卷十九,同治十三年刻本。

[39]韩天衡主编,《中国篆刻大辞典》,上海:上海辞书出版社,2003年,页230。

[40]钱太初,《聋石先生印存》摹本前言,苏州市图书馆藏。

[41](清)姚煜,《〈小绿天庵遗诗〉序》,见《小绿天庵遗诗》,海宁姚氏古朴山房校印。

[42](清)汪启淑,《续印人传·吴树萱传》卷七,见《篆学丛书》下册,北京:中国书店,1984年。

[43](清)程庭鹭,《辟疆园论印雅集记》,顾沅《今雨集》卷六,页十六,道光己酉重刻本,艺海楼藏版。

[44](清)赵云衢,《印谱序》,见《瀛叔印存》,咸丰三年钤本。

[45](清)杨沂孙,《跋邓山民楹帖》,常熟市博物馆藏杨沂孙手稿。

[46]见俞鸿筹编订《观濠居士遗著》卷下,抄本,常熟市图书馆藏。

[47](清)杨沂孙,《跋甘旭父印谱》,见俞鸿筹编订《观濠居士遗著》卷下,抄本。

[48](清)李猷,《〈可园印谱〉序》,见《可园印谱》,癸丑刻本。

[49]钱君稥,《略论吴昌硕》,见《豫堂手稿》,杭州:西泠印社出版社,2008年,页132。

[50]邓散木,《篆刻学》,北京:人民美术出版社,1979年,页61。

[51]王冰铁刻“贤者而后乐此”印款,见《王冰铁印存》第四册,中华书局,民国十五年十月初版;

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。