陳光宇

(羅格斯大學Rutgers University,NJ)

[提要] 兒氏家譜刻辭(《庫》1506/《英藏》2674)的真僞之辯是甲骨學界久懸未解的公案。本文將一百年以來的正反意見,就行款字體、文字詞句、相關類似刻辭三方面加以整理綜述評論,並簡述艾蘭以顯微鏡觀察所得家譜刻辭爲真的結論。鑒於以物理方法鑑定真僞的客觀性,筆者決定重複艾蘭所作的實驗以便確定家譜刻辭之真僞。除以《庫》1506骨版爲實驗組將其上54個刻字分别放大照相及觀察外,更以真刻與僞刻並存於同一牛肩胛骨版之《庫》1619/《英藏》2512骨版作爲實驗之對照組同時進行顯微鏡觀察照相。筆者發現就骨版裂紋之産生與人爲刻劃先後時間的物理關係,可以區别出四種裂紋。這四種裂紋在家譜刻辭的全版分佈與其在《庫》1619版上真刻的全版分佈幾乎完全相同,而與同版的僞刻則完全不同。這樣以全版刻辭進行觀察分析並以同版已知之真僞刻辭作對照比較所得的數據,爲支持家譜刻辭確爲真品提供了强有力的客觀證據。持僞刻説者所提理由主要仍着眼在“可疑”二字,然而是否可疑,見仁見智,不足以作爲客觀證據。于省吾就文字構形理論所提真品説之理由已經相當堅實,無懈可擊。結合艾蘭所提鑑别真僞的物理準則,再加上本文對《庫》1506及《庫》1619二片牛肩胛骨版的分析數據,筆者以爲兒氏家譜刻辭之確爲真品應是定論,可視爲商代出土之文獻素材。此外,本文也嘗試發掘兒氏家譜刻辭可能含有的學術意義。

[Abstract] The controversy about the authenticity of the Er shi Genealogical Inscriptions engraved on BL1506/YC2674 has lasted for more than a century.Here,we critically review all the issues raised by the two schools of scholars,one for authentic,and the other for forgery.We divided these issues into three categories:(i)styles and format,(ii)epigraphy and orthography,and(iii)other OBI inscriptions related to genealogy or“naming”divination.As physical characteristics detected under microscope offer the most objective evidence,the author also repeated the experiment of Sarah Allan,using BL1506 as the experimental sample,and BL1619,a scapula containing both authentic(dated 1101 BCE)and faked inscriptions,as control.Our findings,in general,support the criteria proposed by Allan in distinguishing authentic inscriptions from faked ones.In addition,we found that there are four kinds of fissures associated with engravings that can be identified on the bone surface of BL1619:three of them,A,Band Ctype,are clearly generated due to the prior presence of the engraving,whereas the fourth one,termed Y type fissure,appears to be independent of the engraving,but causes ragged cracking if the stroke was engraved through or close to the fissure.The distribution of these four types of fissures on the BL1506 is almost identical to that of the authentic inscriptions on BL1619,but completely different from that of the fake inscriptions.Our results,taken together with the work of Yu Xinwu and Sarah Allan,provide unambiguous evidence supporting the authenticity of the BL1506 genealogy inscriptions.Possible significance of the genealogy inscriptions was also discussed.

1.綜 述

1.1 《庫》1506兒氏家譜刻辭及有關簡史

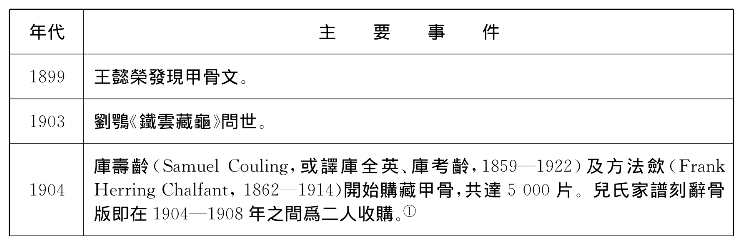

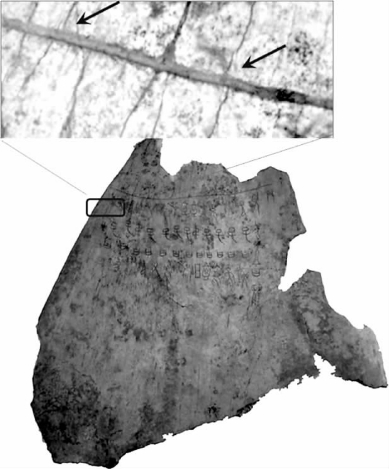

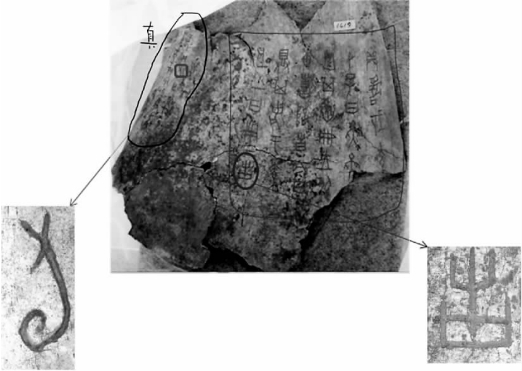

兒氏家譜刻辭(《庫》1506)上下長22、寬22.5釐米,爲一扇形牛肩胛骨的殘存下半部(圖一)。其上刻辭共54字,記載一極爲完整的商代兒氏家族世系,世人稱爲兒氏家譜,全片除右上角的“貞”字外,由右至左十三行,第一行五字,其餘每行四字,排列如下:

刻辭記録兒氏家族13人,其中父子關係11人,兄弟關係2人,共11世代。如果刻辭確爲真品,則此片當爲世界上最早的家譜記録。[1]

圖一 《庫》1506兒氏家譜刻辭正面

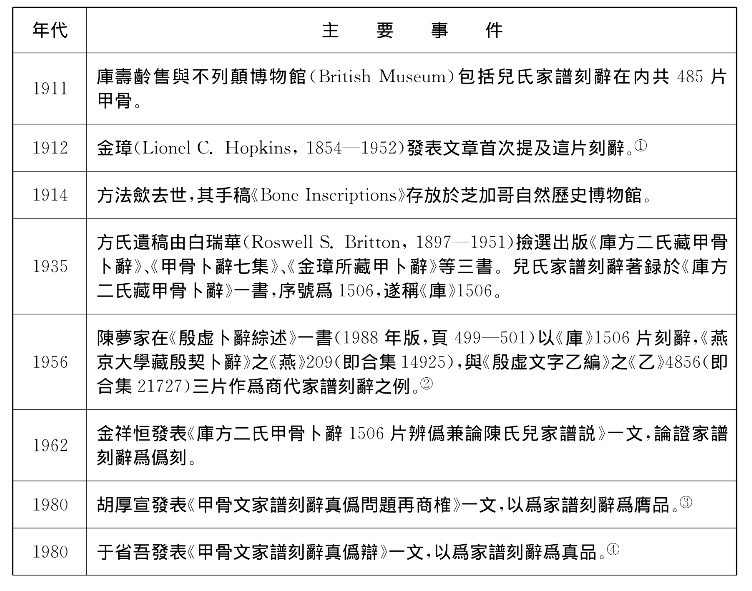

兒氏家譜刻辭由20世紀初面世至今一百多年,現將其收購、著録,及真僞論辯的相關歷史按照年代簡述如下表:

①兒氏家譜刻辭爲庫壽齡、方法歛二牧師在1904—1908年期間購自山東古董商。面世後的歷史可參看如下著述:胡厚宣(1980):《甲骨文家譜刻辭真僞問題再商榷》,《古文字研究》第4輯,頁115—138。張秉權(1988):《甲骨文與甲骨學》,頁364—367。陳夢家(1956):《殷虚卜辭綜述》,北京:中華書局,頁652—653。金祥恒(1962):《庫方二氏甲骨卜辭1 506片辨僞兼論陳氏兒家譜説》,原刊《大陸雜誌》第二輯,收入《金祥恒先生全集》第一册,臺北:藝文印書館1990年版,頁139—192。

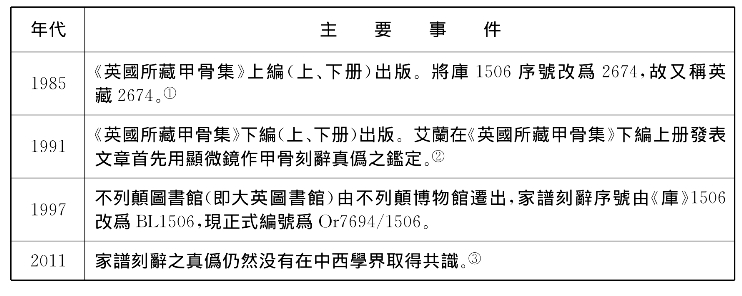

續 表

①最早發表文章提及並討論兒氏家譜刻辭的是金璋。見Lionel C.Hopkins:“A Funeral Elegy and a Family tree inscribed on Bone”(《骨上所刻之哀文及家譜》),in The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 1912及A Royal Relic of Ancient China《中國古代皇家遺物》in《Man》April,1912。

②陳夢家:《殷虚卜辭綜述》,頁499—501。容庚、瞿潤缗:《燕京大學藏殷契卜辭》,哈佛燕京學社石印本,1933年。董作賓:《殷墟文字乙編》,臺北:中研院歷史語言研究所,1948—1953年。陳夢家以《乙》4856爲記述“家譜”的,實爲命名卜辭。

③兒氏家譜刻辭爲庫壽齡、方法歛二牧師在1904—1908年期間購自山東古董商。面世後的歷史可參看如下著述:胡厚宣(1980):《甲骨文家譜刻辭真僞問題再商榷》,《古文字研究》第4輯,頁115—138。張秉權(1988):《甲骨文與甲骨學》,頁364—367。陳夢家(1956):《殷虚卜辭綜述》,北京:中華書局,頁652—653。金祥恒(1962):《庫方二氏甲骨卜辭1506片辨僞兼論陳氏兒家譜説》,原刊《大陸雜誌》第二輯,收入《金祥恒先生全集》第一册,臺北:藝文印書館1990年版,頁139—192。

④于省吾:《甲骨文家譜刻辭真僞辯》,《古文字研究》第4輯,北京:中華書局1980年版,頁139—146。此文就甲骨文字構形論證家譜刻辭爲真品。同期胡厚宣之《甲骨文家譜刻辭真僞問題再商榷》(頁115—138)卻論證家譜刻辭爲僞品。

續 表

①李學勤、[美]艾蘭、齊文心:《英國所藏甲骨集》上編(上、下册),北京:中華書局1985年版。過去學者討論真僞依靠拓片或摹本,迨《英國所藏甲骨集》出版,才能看到清晰的彩照。

②艾蘭:《論甲骨文的契刻》,《英國所藏甲骨集》下編上册,北京:中華書局1991年版,頁203—216。或Sarah Allan:“On the engraving of oracle bone inscriptions”,in Oracle Bone Collections in Great Britain vol.II Part 1,pp.217 245(eds.Sarah Allan,Li Xueqin and Qi Wenxin 1991).

③可參考在先秦網上(http://www.xianqin.org/blog/archives/2031.html)發表的對家譜刻辭的正反意見。

1.2 兒氏家譜刻辭真僞百年之争

庫方二氏,分指庫壽齡及方法歛二人,庫爲駐山東青州英籍浸禮會傳教士,方爲駐山東濰縣美籍長老會傳教士。二人自1903年開始在山東濰縣收購甲骨。兒氏家譜刻辭骨版可能係1904年左右購自濰縣古董商趙執齋或李茹賓,最早由方法斂摹録,見於其手稿《Bone Inscriptions》。1914年方法歛去世,1935年紐約大學教授白瑞華將方法歛摹録的手稿整理成三書開始印行。兒氏家譜刻辭正式著録於《庫方二氏藏甲骨卜辭》一書,序號爲1506。早在1912年金璋即發表《中國古代皇家遺物》及《骨上所刻之哀文及家譜》兩篇文章,介紹這一片刻辭,以其爲中國最古老的家譜記録。[2]但是胡光煒在《書庫方二氏藏甲骨卜辭印本》一文云:“此册所印,獸骨六百七十,龜甲刻辭千十六,鹿角刻辭,都千六百八十七事,爲英人庫全英及美人方法斂所藏,由方氏勾摹傳世,並注明各片之爲甲爲骨及其向背,用功頗勤。惟其中真僞雜糅,膺品之多,駭人聽聞。……庫方二氏皆爲山東濰縣牧師。其所藏率得自古董商人之手,濰縣在中土,本以工製僞器著稱,黎丘之鬼善幻,二氏外人,因易受其誆也。……今試舉册首第一方及册第千八百二十七方爲例觀之,文義皆支離可笑。册中類此者至夥,如千五百零六,千六百零六諸方,多書子曰云云,稽之卜辭,絶無其例,此斷出自村夫俗子之手。”認爲家譜刻辭乃僞作。而作爲編輯出書的白瑞華在《庫方二氏藏甲骨卜辭》序言也説:“此甲骨集爲山東濰縣兩牧師所收藏,兩牧師者,一英人庫壽齡先生,一美人方法斂博士也。1904年至1908年間,二氏即向古董商收購。……因此等均係購自商人也。如鹿角刻文即聚訟紛紜。大獸骨片中,亦頗多令人懷疑者。余於各片,不能一一確言其真僞。”遂啓百年真僞之辯。[3]

1.2.1 僞刻説所提之理由與證據

學者曾發表論文或在其著作中以《庫》1506家譜刻辭爲膺品僞刻的有如下諸人:[4]郭沫若(1930)、明義士(1933)、白瑞華(1935)、松丸道雄、胡光煒(1935)、陳夢家(1940)、董作賓(1940)、容庚(1947)、唐蘭(1957)、金祥恒(1962)、嚴一萍(1978)、胡厚宣(1980)、齊文心(1986)、陳煒湛(1987)、曹定雲(2010)等。膺品僞刻説諸家所持之理由以金祥恒、胡厚宣二位最爲全面。現將其論述分行款字體、文字詞句及類似刻辭等三方面作一總結如下:

(1)行款字體

①貞與横劃問題:形制矛盾,第一,貞,卜問也,卜以決疑,不疑何卜?没有鑽灼痕迹,不是卜骨,何必用“貞”字?第二,此片上下並無他辭,加一長界劃,是畫蛇添足之舉。(金祥恒,1962;胡厚宣,1980)

②同版異體問題:此版重書名字,多爲異體,如吹、雀、 、御等。在卜辭中異體而見同版,甚爲少見。(金祥恒,1962;胡厚宣,1980)

、御等。在卜辭中異體而見同版,甚爲少見。(金祥恒,1962;胡厚宣,1980)

③字體問題:如“子”字爲武乙文丁之形,但 爲武丁子名。(胡厚宣,1980)

爲武丁子名。(胡厚宣,1980)

④私名問題:卜辭稱祖先世系,皆以十干爲名。此版不見干名,名字亦不見於典籍。(胡厚宣,1980)

⑤行款問題:行款呆板,字體粗疏無力,筆劃毛糙粗澀,斷非真品。(金祥恒,1962;胡厚宣,1980;齊文心,1986)

(2)文字詞句

①兒先祖:第一,兒字與甲文所見之兒字不同,多一横劃,不見於其他甲骨卜辭。第二,兒係何人,在家譜係何人之子?卜辭兒無有作兒子之“兒”解者(金祥恒,1962;嚴一萍,1978;胡厚宣,1980;陳煒湛,1987)。第三,卜辭無有“先祖”一詞。(金祥恒,1962)

②弟:弟字於甲骨文中絶無用作兄弟之弟的先例。弟字寫法與後出之《乙編》8816(丙午貞啓弟)及8818(辛巳貞啓弟)之弟同。清末所出之卜辭,如《前》3、32、3隿弗逐(即合集10294),《前》5、17、2弗隿,及《後下》13、2(即《合集》24134)。這些卜辭中的“隿”从矢从繳,字形與“弟”字近似。所以《乙》8816及8818之啓弟之弟是兄弟之弟還是隿射之隿,尚難定論。(金祥恒,1962;胡厚宣,1980)

(3)相關類似刻辭

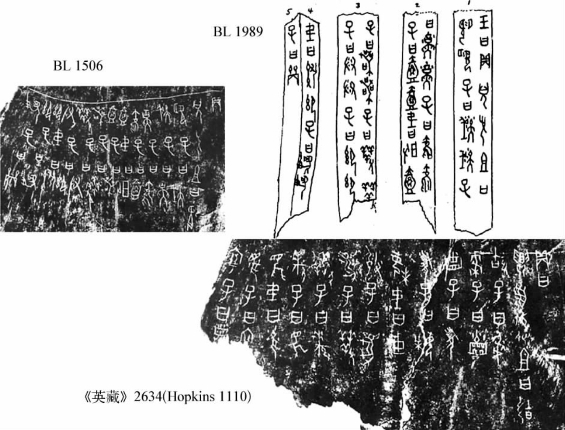

①以此例彼:《庫方二氏藏甲骨卜辭》書中第1989號爲雕花鹿角,其上刻辭除在“貞”字上面多了“王曰”二字外,與《庫》1506完全同文。《庫》1989其雕花爲真,而刻辭爲僞,學者皆無異議。以是推論《庫》1506亦爲僞。另外,金璋所藏Hopkins 1110(即《英藏2634》)有類似之家譜刻辭,[5]其右方有“貞曰”二字,然後由右至左十三行,第一行六字,其餘每行四字,略稱某某祖曰某,某子曰某,或某弟曰某。全辭稱子者十,稱弟者二,與《庫》1506排列形式極爲相似。不過除了“ ”一字外,其他所列人名與《庫》1506所見名字均異。此版上部另有刻辭四行十二字,不成文理,確爲杜撰。此片右下方有“癸巳卜貞王旬亡禍”之句確爲第五期卜辭。兩相對照,“子曰弟曰”之辭,絶對不真。以此例彼,庫方大骨(指《庫》1506)之爲僞,不待煩言。(金祥恒,1962;胡厚宣,1980)

”一字外,其他所列人名與《庫》1506所見名字均異。此版上部另有刻辭四行十二字,不成文理,確爲杜撰。此片右下方有“癸巳卜貞王旬亡禍”之句確爲第五期卜辭。兩相對照,“子曰弟曰”之辭,絶對不真。以此例彼,庫方大骨(指《庫》1506)之爲僞,不待煩言。(金祥恒,1962;胡厚宣,1980)

②子曰殘辭:卜辭有“婦某子曰某”之例,如“壬辰子卜貞婦 子曰

子曰 。婦嘉子曰

。婦嘉子曰 (《殷虚文字乙編》4856,即《合集》21727)”或“乙巳卜貞,婦嘉,子亡若。辛亥子卜貞婦嘉子曰

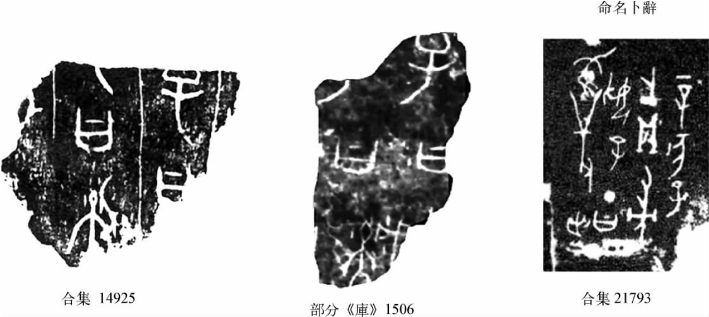

(《殷虚文字乙編》4856,即《合集》21727)”或“乙巳卜貞,婦嘉,子亡若。辛亥子卜貞婦嘉子曰 若”(《粹》1240,《京人》3013,即《合集》21793)。但卜辭從無“某子曰某,某弟曰某”的他例。至於所謂《殷契卜辭》《燕》209(即《合集》14925),雖稱“子曰”,但上下文俱已殘缺。不能成詞。(胡厚宣,1980)

若”(《粹》1240,《京人》3013,即《合集》21793)。但卜辭從無“某子曰某,某弟曰某”的他例。至於所謂《殷契卜辭》《燕》209(即《合集》14925),雖稱“子曰”,但上下文俱已殘缺。不能成詞。(胡厚宣,1980)

③兒氏家譜刻辭所見名字也見於《庫》1576,1598,1604,1621,1624等片,俱屬僞刻,殆出於僞刻者一人之手。(胡厚宣,1980)

1.2.2 真品説學者意見

金璋(1912)、陳夢家(1956)、李學勤(1957,2005)、饒宗頤(1959)、白川静(1962,1972)、島邦男(1967)、孫海波(1965)、于省吾(1978,1980)、張秉權(1988)、艾蘭(1991)、劉正(2008)、李振峰(2011)等學者均曾發表論文或在其著作中以《庫》1506爲真品。[6]其中以于省吾、張秉權的論文最爲全面。真品説諸家所持之理由我們也分行款字體、文字詞句,及相關類似卜辭三方面總結如下:

(1)行款字體

①貞與横劃問題:庫方二氏收購時間在1903—1908年間。如果此片爲膺品,作僞時間至遲不會晚過1908年,其時甲骨學猶未萌芽,作僞者無從知道“ ”字爲貞卜之“貞”,是占卜用字,不能用於紀事卜辭。所以家譜前之“貞”字,不必爲僞刻也不必與家譜有一定的關聯。至於界劃,因爲此片係殘存牛肩胛骨之下半部,安知其上“别無他辭”。同時,就作僞者而言,完全没有必要加此横劃。所以家譜頂上之横綫,不能構成僞刻的證據。(張秉權,1988)

”字爲貞卜之“貞”,是占卜用字,不能用於紀事卜辭。所以家譜前之“貞”字,不必爲僞刻也不必與家譜有一定的關聯。至於界劃,因爲此片係殘存牛肩胛骨之下半部,安知其上“别無他辭”。同時,就作僞者而言,完全没有必要加此横劃。所以家譜頂上之横綫,不能構成僞刻的證據。(張秉權,1988)

②同版異體問題:同文異體即甲骨文所稱“重文”。此片如吹、雀、 、御等字,雖然同版異體,但其構形完全合乎已知甲骨文字之重文規則,如左右對换,鳥隹互换,

、御等字,雖然同版異體,但其構形完全合乎已知甲骨文字之重文規則,如左右對换,鳥隹互换, 字或三羊或四羊等。以當時作僞者之水平,不可能作這些改動而能若合符節,全無差錯。(于省吾,1980)

字或三羊或四羊等。以當時作僞者之水平,不可能作這些改動而能若合符節,全無差錯。(于省吾,1980)

③私名問題:家譜刻辭非關祭祀卜辭,無需以天干爲名。由卜辭“婦某子曰某”之例,如“婦嘉子曰圖”“辛亥子卜貞婦嘉子曰 若”(《合集》21727、21793)可確知商代人物有私名。家譜刻辭所列祖先名字皆爲私名。(于省吾,1980;張秉權,1987)

若”(《合集》21727、21793)可確知商代人物有私名。家譜刻辭所列祖先名字皆爲私名。(于省吾,1980;張秉權,1987)

④行款問題:早年之僞刻甲骨作品多爲拼湊單字短詞而成行列,它們有人工的整齊,但是詞語不成句讀。(陳夢家,1956)此片刻辭排列雖然參差不齊,向左傾斜,但字形自然,伸縮自如,無抵觸扞格之處。(于省吾,1980)

(2)文字詞句

①“先祖”一詞,卜辭罕見。1908年之前所有著録甲骨書籍,不見“先祖”一詞。後來所見卜辭“癸卯王卜貞其祀多先祖……余受有祐王占曰弘吉惟……”(《合集》38731)是作僞者不可能見到的。(于省吾,1980)

②“兒”字在此片非指兒子,亦非私名,應指兒氏家族,其用法一如卜辭所見“兒伯”或“兒人”之“兒”。例如“東 告曰兒伯……”(《合集》03397)及“庚申卜

告曰兒伯……”(《合集》03397)及“庚申卜 貞兒人……”(《合集》07893)。兒字臼内多一劃,乃羨劃。羨劃例子甲文常見。(于省吾,1980)

貞兒人……”(《合集》07893)。兒字臼内多一劃,乃羨劃。羨劃例子甲文常見。(于省吾,1980)

③關於“弟”字,兒氏家譜刻辭作 ,是“弟”字初文,其寫法不見於當時所知甲骨文字,而與後出《乙編》8816、8818所見之“弟”字完全相同,恐不能只以巧合一語帶過。民初出土之甲骨如《合集》10294“癸巳卜王逐鹿隿弗逐”,及《合集》24134“丁酉卜

,是“弟”字初文,其寫法不見於當時所知甲骨文字,而與後出《乙編》8816、8818所見之“弟”字完全相同,恐不能只以巧合一語帶過。民初出土之甲骨如《合集》10294“癸巳卜王逐鹿隿弗逐”,及《合集》24134“丁酉卜 貞多君曰來隿以王曰余其

貞多君曰來隿以王曰余其 ,王,十月”,其上刻辭有

,王,十月”,其上刻辭有 字从矢从繳,似

字从矢从繳,似 ,然實爲“弔”之初字,作“隿”解。在卜辭中均應作爲動詞“隿射”來解。《乙編》8816及8818之“啓弟”之弟是否兄弟之弟,尚不能斷定。但是以《乙》8816爲例,與“丙午貞啓弟”相對應之卜辭爲“丙午貞婦

,然實爲“弔”之初字,作“隿”解。在卜辭中均應作爲動詞“隿射”來解。《乙編》8816及8818之“啓弟”之弟是否兄弟之弟,尚不能斷定。但是以《乙》8816爲例,與“丙午貞啓弟”相對應之卜辭爲“丙午貞婦 ”“丙午貞啓”,啓,婦

”“丙午貞啓”,啓,婦 均爲人名,所以啓弟爲人名的可能性很大。(于省吾,1980)

均爲人名,所以啓弟爲人名的可能性很大。(于省吾,1980)

④此版第三代祖名字爲 ,此字甚奇,一直到1940年《乙編》出版,才於《乙編》69(即《合集》20822)之卜辭“辛未卜于乙亥

,此字甚奇,一直到1940年《乙編》出版,才於《乙編》69(即《合集》20822)之卜辭“辛未卜于乙亥 ……未……

……未…… 今十二月”見到。不能想見作僞者可以在1908年以前可以創造出或杜撰一個甲骨文字,居然與三十年後出土的甲骨文字絲毫不差。(于省吾,1980)

今十二月”見到。不能想見作僞者可以在1908年以前可以創造出或杜撰一個甲骨文字,居然與三十年後出土的甲骨文字絲毫不差。(于省吾,1980)

⑤第四代祖 ,雖然金祥恒認爲作僞者可能據《鐵雲藏龜》8、2而杜撰。但此字與後出的《乙編》1548上的字完全相同,很難想見作僞者可以如此準確地杜撰出與三千年前的甲骨文一模一樣的字。同樣第七代祖

,雖然金祥恒認爲作僞者可能據《鐵雲藏龜》8、2而杜撰。但此字與後出的《乙編》1548上的字完全相同,很難想見作僞者可以如此準確地杜撰出與三千年前的甲骨文一模一樣的字。同樣第七代祖 ,最早見於1937年後出的《綴》2.303與1954年出的《京津》3006。作僞者即使如金祥恒所言據相似之甲文杜撰,居然能與後出的甲文絲毫不差,令人難以想像。第九代祖御之弟名

,最早見於1937年後出的《綴》2.303與1954年出的《京津》3006。作僞者即使如金祥恒所言據相似之甲文杜撰,居然能與後出的甲文絲毫不差,令人難以想像。第九代祖御之弟名 見於《殷契拾掇》415,係1951年出版,也非作僞者所可能預見。第五代祖“壺”在此版寫作

見於《殷契拾掇》415,係1951年出版,也非作僞者所可能預見。第五代祖“壺”在此版寫作 ,此字在家譜刻辭出現三次與甲文

,此字在家譜刻辭出現三次與甲文 同,象壺,釋讀爲壺或壹,也不見於1908年前著録的甲骨書籍。第11代“

同,象壺,釋讀爲壺或壹,也不見於1908年前著録的甲骨書籍。第11代“ ”應該可以看作是“

”應該可以看作是“ ”的異形。甲骨文中,將倒三角形作成菱的例子很多。(于省吾,1980)

”的異形。甲骨文中,將倒三角形作成菱的例子很多。(于省吾,1980)

⑥家譜中許多名字在後出的卜辭中是人名或地名。“吹”見《拾遺》13、4(1925出版)及《甲》2974(1948出版)有“吹入。十一月”,是人名。兒是人名(《前》7、40、2;《後》4、11),也是地名(《前》7、16、2);雀是人名(《乙編》534,《甲編》440),也是地名(《丙》112);啓是人名(《乙》8728),也是地名(《庫》1593); (養)有

(養)有 伯(《乙編》409),也是地名(《乙編》3935);喪是地名(《前》2、20、5);

伯(《乙編》409),也是地名(《乙編》3935);喪是地名(《前》2、20、5); 作人名如子

作人名如子 (《鐵》254、2),也作地名(《乙編》2439)。商代人地常有同名,其間當有密切關係。家譜中名字見於後出卜辭,恐非偶然,不可能由作僞者向壁虚構。(張秉權,1988)

(《鐵》254、2),也作地名(《乙編》2439)。商代人地常有同名,其間當有密切關係。家譜中名字見於後出卜辭,恐非偶然,不可能由作僞者向壁虚構。(張秉權,1988)

(3)其他類似家譜刻辭

①《庫方二氏藏甲骨卜辭》鹿角花雕刻辭(《庫》1989)及金璋所藏Hopkins 1110是兩版類似家譜刻辭。兩版刻辭學者洵認爲是僞刻。作僞者所本的很可能就是兒氏家譜刻辭。(張秉權,1988)

②最早見於容庚等編的《燕京大學藏殷契卜辭》序號爲209(即《合集》14925)其辭爲“……子曰……子曰……”,雖然殘缺,但字體頗大,行款寬舒,與“婦 子曰某”判然有别。其爲家譜一類刻辭是肯定的。同時“婦

子曰某”判然有别。其爲家譜一類刻辭是肯定的。同時“婦 子曰某”等卜辭也證明商代生子會取本名,可與家譜刻辭相印證。(于省吾,1980)

子曰某”等卜辭也證明商代生子會取本名,可與家譜刻辭相印證。(于省吾,1980)

1.3 顯微鏡下的家譜刻辭

艾蘭在1982—1983年最先嘗試利用顯微鏡作系統的觀察比較真僞甲骨刻辭。她總結了五點區分真僞的準則。[7]

(1)僞刻卜辭之刻痕較淺。蓋因所用出土商代龜骨年代久遠,骨質堅硬,不易深刻。在刻槽中還可看見僞刻者以泥土塗抹刻槽的痕迹。

(2)真品的刻槽底部幾乎没有例外是圓的,成U字形;而膺品刻槽底部,没有例外均是尖的作V字形。

(3)作僞者用出土龜骨所作刻劃,刻口較爲粗糙,容易呈鋸齒狀,且會有細小缺損,很不齊整,有時肉眼即可辨識,而商代真品刻槽邊沿刻口均甚齊整。

(4)用顯微鏡觀察,可以分辨刻劃的順序,即所謂筆順。僞刻卜辭之刻劃順序多與書寫文字的筆順相同,而真品卜辭的刻劃順序,幾乎完全不同於一般書寫筆順,並無一定規律。

(5)出土商代的扇形肩胛骨在經過長久歲月的風乾過程後,會順着組織紋理産生一定形式的細微裂痕。如果刻辭是商代所刻確爲真品,那麽因爲其刻槽底部,骨質較爲薄弱,細微裂痕往往容易沿刻辭豎筆的走向産生而呈現在刻槽之下,同時此細微裂痕會再由刻槽槽底繼續延伸。反之,如果是僞刻,則裂紋與刻槽無一定關係;新的刻槽甚至會切斷因風乾産生的細微裂痕。

根據以上準則,艾蘭發現兒氏家譜刻辭,包括“貞”字在内的每個甲骨文字都有如下特徵:刻槽較深,底部均作U形;刻槽邊沿乾淨;刻劃順序與書寫筆順完全不同。這些特徵符合真品刻辭的準則。尤其明顯的是肩胛扇骨上細微裂痕的走向,兒氏家譜上的裂痕順着刻辭豎筆走向而延伸,與僞刻卜辭其豎筆並不與裂痕走向一致的現象判然有别。基於這些觀察,艾蘭的結論是:兒氏家譜刻辭特徵與真品完全一致,而與膺品刻辭的刻槽特徵完全不同。

1.4 目前家譜刻辭真僞的争議

利用顯微鏡觀察刻槽深度及形狀、字口邊沿的平整、筆順及細微裂痕與刻劃走向應該可以作爲判斷甲骨刻辭真僞較爲客觀的準則。再結合于省吾的論證,兒氏家譜刻辭爲真應該已經不成問題。但是與艾蘭一起赴英考察的齊文心在1986年發表《關於英藏甲骨整理的幾個問題》一文,仍然以兒氏家譜刻辭爲僞。其所提主要依據仍然不出上面所舉僞刻説的理由,即“貞”字和“兒”字刻錯、“子”字筆劃拙劣、同一人名字形不同、界劃突兀等。最近曹定雲(2010)依據艾蘭《論甲骨文的契刻》一文所刊家譜刻辭的黑白照片提出與艾蘭相反的結論,曹氏認爲兒氏家譜刻辭爲僞。其所舉理由是照片上顯示的黑色細微裂紋之産生乃是因爲裂痕在先,刻辭在後,因爲刻字之後要塗墨,如果裂痕在先,則墨漬會滲透至裂痕而遠去。[8]此外,宋鎮豪也提出如果利用裂紋與刻痕走向研究,須考慮甲骨出土後接觸到乾燥環境的作用也會産生裂紋,所以並不能以此作爲判斷卜骨真僞的證據。[9]蔡哲茂也以兒氏家譜刻辭很多字看不到刀鋒,行款不整齊,“兒”字契刻多了一横等理由認爲該版應爲僞作。[10]可見目前學界對於家譜刻辭的真僞還没有達成共識。

2.檢驗家譜刻辭真僞的證據綜合論證

兒氏家譜刻辭之真僞不但是甲骨學界百年公案,同時也決定刻辭内容能否作爲商代歷史的原始材料。究竟刻辭是真是僞?筆者認爲有必要就正反雙方所提證據作徹底的檢討。其次,鑒於艾蘭所提五點準則應該可以作爲判定真僞的客觀標準,所以很有必要進行重複實驗,再作一次實物的顯微鏡觀察,提供獨立檢視的數據來檢驗艾蘭的結論,並提出客觀的足以一錘定音的物理證據。

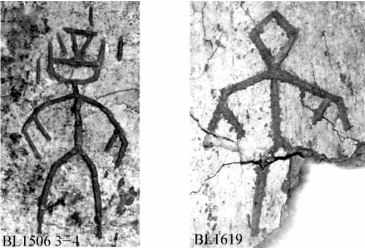

2.1 行款問題檢討

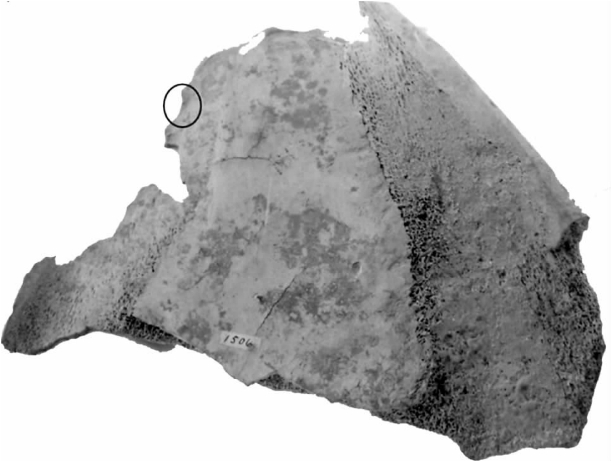

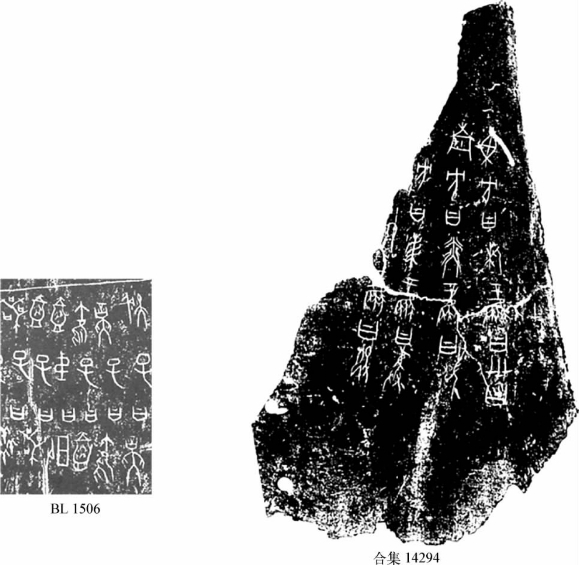

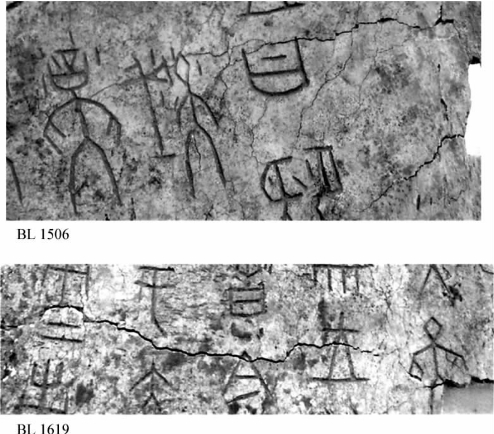

(1)“貞”與横劃問題:主張膺品説的學者恒以“貞”字及横劃之可疑作爲理由之一,以爲記事刻辭居然用“貞”不倫不類。而界劃更是畫蛇添足,多此一舉。對這兩點張秉權做過有力的反駁:首先他以爲決定真僞,不能忽視時間因素。在1910年之前,作僞者不可能認識 爲貞卜之貞。事實上,此片胛骨背面左上角有半個殘留的鑿眼,有灼痕(圖二),所以刻劃的“貞”字可能與此骨原本要作爲卜骨有關。另外,或以爲此片貞字的鼎耳部分刻法與一般刻法不同,啓人疑竇,但此項理由不足以成爲作僞的證據。至於横劃,正是因爲作僞者無需多此一舉加個横劃,可知此横劃不能作爲僞作理由。我們觀察庫方二氏所藏甲骨中的超過百片的已知僞品,幾乎從無加横劃或界劃的例子。再如《英藏》2634(即Hopkins 1110)爲一基本完整的牛肩胛骨,其下部爲僞刻的類似家譜刻辭,確知是1910年前的僞刻。此僞刻家譜的上方、右方均有其他刻辭,也不見作僞者刻上界劃。又如《庫》1619(即《英藏》2512)其僞刻刻辭的上面也不見界劃(圖三)。另外顯微鏡下觀察《庫》1506之横劃,可以清楚看見縱走之裂痕從横劃之刻槽下穿過,或者因爲横劃而略轉彎(圖四),充分顯示横劃與其他骨版上的刻辭一樣是先存在於裂紋産生之前的。因此,横劃不但不能用來坐實僞刻之説,反而可作爲真品説的佐證之一。

爲貞卜之貞。事實上,此片胛骨背面左上角有半個殘留的鑿眼,有灼痕(圖二),所以刻劃的“貞”字可能與此骨原本要作爲卜骨有關。另外,或以爲此片貞字的鼎耳部分刻法與一般刻法不同,啓人疑竇,但此項理由不足以成爲作僞的證據。至於横劃,正是因爲作僞者無需多此一舉加個横劃,可知此横劃不能作爲僞作理由。我們觀察庫方二氏所藏甲骨中的超過百片的已知僞品,幾乎從無加横劃或界劃的例子。再如《英藏》2634(即Hopkins 1110)爲一基本完整的牛肩胛骨,其下部爲僞刻的類似家譜刻辭,確知是1910年前的僞刻。此僞刻家譜的上方、右方均有其他刻辭,也不見作僞者刻上界劃。又如《庫》1619(即《英藏》2512)其僞刻刻辭的上面也不見界劃(圖三)。另外顯微鏡下觀察《庫》1506之横劃,可以清楚看見縱走之裂痕從横劃之刻槽下穿過,或者因爲横劃而略轉彎(圖四),充分顯示横劃與其他骨版上的刻辭一樣是先存在於裂紋産生之前的。因此,横劃不但不能用來坐實僞刻之説,反而可作爲真品説的佐證之一。

圖二 《庫》1506背面。圓圈處爲有灼痕的半個鑿眼

圖三 僞刻骨版幾乎不見有界劃

圖四 《庫》1506之界劃與裂紋

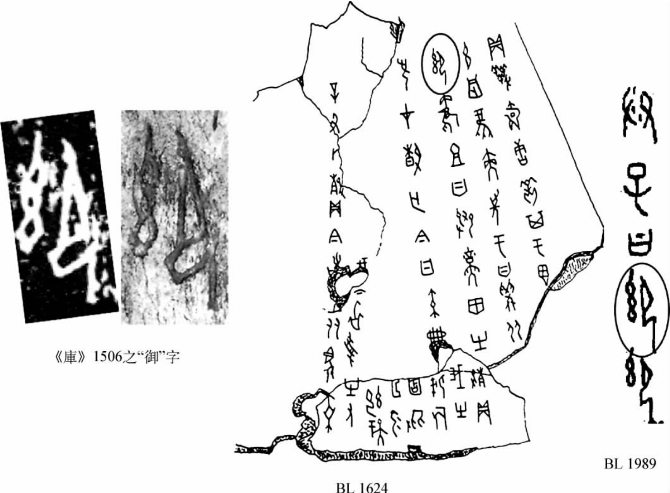

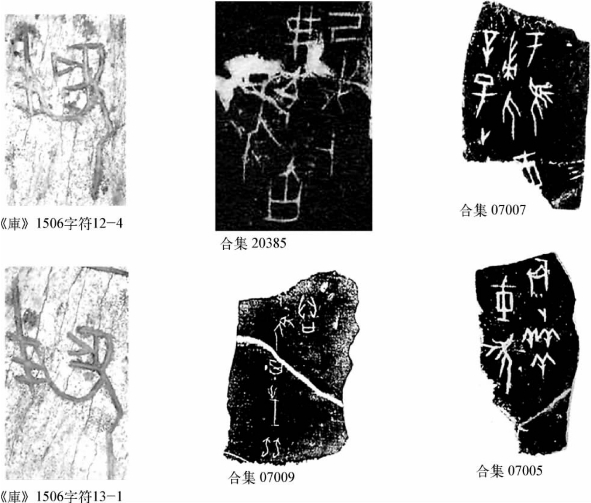

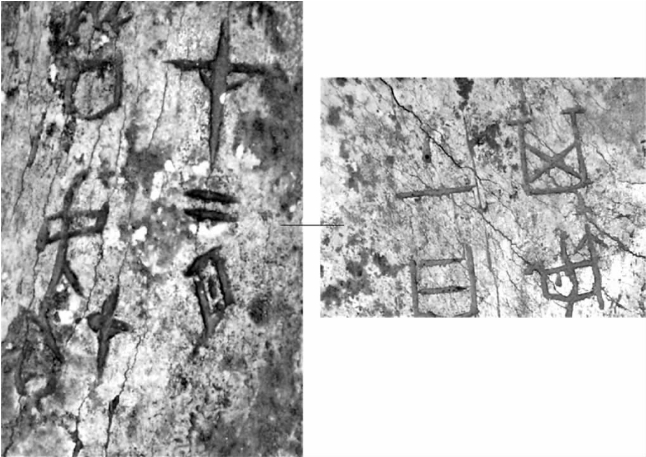

(2)同版異體現象:于省吾指出此片的同名異寫完全符合甲骨文的重文規則,例如左右互調、隹鳥互换等。特别是在1910年之前,作僞者不可能在不知道這些規則的情況下刻出異形而能絲毫不差。主張僞品説的學者以爲此片多見同版異體或同名異寫的現象,與一般所見卜辭不同,不能排除僞作的可能。事實上同名異寫在甲骨文中是普通現象,斷不能將同版異體視爲僞作證據。另外此片一個“御”字(字符10-4,第十行第四字)過去以爲是異體(三個圈),現在以顯微鏡仔細觀察,可知此刻字只有兩個圈,不是異體。但是因爲拓片不清呈現了三個圈,遂誤以爲是異體。有趣的是鹿角刻辭第一個“御”字仍作三個圈,又《庫》1624片的僞刻中“御”字也作三個圈(圖五)。極可能是模仿《庫》1506卻以訛傳訛而誤刻的。

圖五 《庫》1506的“御”字與僞刻辭的“御”字比較

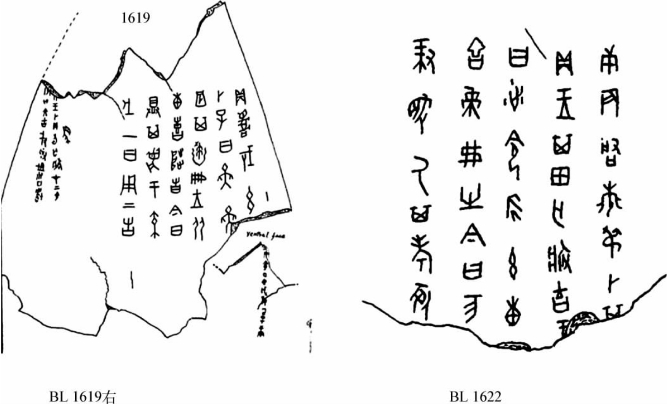

(3)行款問題:主張僞刻説的學者恒以行款呆板、字體粗疏無力來形容家譜刻辭。持此看法者多據拓片而言,實不足以作爲僞刻的證據。而且主觀性太大,因爲同樣的刻辭在主張真品説的學者眼裏則是字形自然、伸縮自如(于省吾語)。事實上我們可以發現1910年前出現的僞刻,特别是字數較多超過三行的僞刻一般都符合陳夢家所謂的呈現出“人工的齊整”的現象,例如圖六的《庫》1619及1622。如果將家譜刻辭與這些僞刻相比較,可以很清楚地看出家譜刻辭與這些已知僞刻的行款字形很不一樣。

圖六 庫方二氏藏甲骨卜辭中的僞刻:人工的齊整

2.2 文字問題檢討

(1)持僞刻説的學者在文字問題方面主要認爲家譜刻辭的用詞用字奇特。特别是“兒”字與卜辭所見“兒”字不同,多了一筆横劃。這一點于省吾已作了解釋。另外“弟”字在甲骨文中是否作爲“兄弟”之“弟”解,可以作進一步的研究,但不足以作爲僞刻的强力證據。特别是“弟”字在家譜刻辭的寫法,从己弋聲,爲前所未見之初文,只見於後出的《乙編》,作僞者無從僞造得一毫不差。另外金祥恒對家譜刻辭的文字可能來源所作的分析,只能看作一種猜測,也不足以作爲僞刻的證據。

(2)于省吾所提的兩個奇字 與

與 ,不但不見於所有1910年前出的著録,也不見於所有的商周銅器。一直到1940年《乙編》出版,才在《乙編》69看到

,不但不見於所有1910年前出的著録,也不見於所有的商周銅器。一直到1940年《乙編》出版,才在《乙編》69看到 字,在《乙編》1548看到从隹的

字,在《乙編》1548看到从隹的 字。雖然金祥恒猜測作僞者可能模仿類似的甲骨文字改造而成,但是如果考慮1910年前作僞者的水平(如圖六的例子)以及當時甲骨學尚在萌芽之際,作僞者能在1904—1908年間幾乎無中生有地刻出兩個完全正確的甲骨文奇字,這樣的可能性應該是微乎其微的。家譜刻辭另外兩個奇字

字。雖然金祥恒猜測作僞者可能模仿類似的甲骨文字改造而成,但是如果考慮1910年前作僞者的水平(如圖六的例子)以及當時甲骨學尚在萌芽之際,作僞者能在1904—1908年間幾乎無中生有地刻出兩個完全正確的甲骨文奇字,這樣的可能性應該是微乎其微的。家譜刻辭另外兩個奇字 與

與 也不見於當時所有的著録,但是與後來出版的甲骨著録上的文字一模一樣。這些例子都是支持家譜刻辭爲真品的强力證據。至於主僞作説學者提到的錯字如

也不見於當時所有的著録,但是與後來出版的甲骨著録上的文字一模一樣。這些例子都是支持家譜刻辭爲真品的强力證據。至於主僞作説學者提到的錯字如 (字符13-1及12-4),其右部所从爲“欠”字,“欠”字口前分叉應指舌,但另一個字符(字符12-4)口前變成一個三角形,所以可疑。事實上甲骨文中的“欠”或“”字,可以看到其口前以分叉或以三角形代表舌的例子。例如《合集》07005、07009之欠,舌作分叉,但《合集》20385之欠,舌作三角形(圖七)。所以家譜刻辭

(字符13-1及12-4),其右部所从爲“欠”字,“欠”字口前分叉應指舌,但另一個字符(字符12-4)口前變成一個三角形,所以可疑。事實上甲骨文中的“欠”或“”字,可以看到其口前以分叉或以三角形代表舌的例子。例如《合集》07005、07009之欠,舌作分叉,但《合集》20385之欠,舌作三角形(圖七)。所以家譜刻辭 字的寫法也符合甲骨文重文的構形,不能説是錯字。

字的寫法也符合甲骨文重文的構形,不能説是錯字。

圖七 《庫》1506字符12-4、13-1與甲骨文“欠”字比較

(3)家譜刻辭的第五代祖 。此字與甲骨文

。此字與甲骨文 近似,但其上多一“魚”符,爲他處所未見。劉釗以爲此

近似,但其上多一“魚”符,爲他處所未見。劉釗以爲此 字象壺,應釋讀爲“壺”。其上之魚形實爲聲符。“壺”古音在匣紐魚部,“魚”在疑紐魚部,韻部相同,聲爲喉牙通轉。[11]不能想像作僞者的杜撰字眼,居然能成爲與上古聲韻學完全符合的形聲字。加魚符以表壺字之聲,可以視爲兒氏家譜刻辭不僞的佐證之一。

字象壺,應釋讀爲“壺”。其上之魚形實爲聲符。“壺”古音在匣紐魚部,“魚”在疑紐魚部,韻部相同,聲爲喉牙通轉。[11]不能想像作僞者的杜撰字眼,居然能成爲與上古聲韻學完全符合的形聲字。加魚符以表壺字之聲,可以視爲兒氏家譜刻辭不僞的佐證之一。

2.3 同類刻辭及其他問題檢討

(1)《庫》1989之鹿角花雕刻辭及《英藏》2634(即《金璋所藏甲卜辭》書中之Hopkins 1110)是兩版類似的家譜刻辭(圖八),學者洵認爲是僞刻,未有二議。鹿角雕花刻辭除了在“貞”字前加了“王曰”二字外,其他文字與兒氏家譜刻辭完全相同。换言之,鹿角刻辭就比家譜刻辭多了“王曰”二字。但恰是這畫蛇添足的“王曰”二字坐實了其爲僞刻的馬腳。鹿角刻辭不可能無中生有,當係完全以家譜刻辭爲本仿刻而成,從而也間接證明家譜刻辭之真。至於《英藏》2634這一片下半部刻辭在形式上幾乎是兒氏家譜刻辭的翻版,也是十三行“某子曰某”。但是錯字不少,不符合甲骨文構形規則,而十三行前另刻“貞曰”二字,不成句讀,遂露出僞刻馬腳。另外,此片上部有四行十二字,更是不成文理,不能卒讀,確爲僞刻。此上下兩段刻辭,刻字之大小及形態極爲相似,極可能係同一人所僞刻,胡厚宣認爲《英藏》2634刻辭之僞,以此例彼,則家譜刻辭亦僞,不待煩言而解(胡厚宣語)。這樣“以此例彼”的推論是經不起考驗的,因爲同樣地,我們也可以説《英藏》2634刻辭之僞,恰可以證明它是仿照家譜刻辭的僞刻。事實上如果我們仔細觀察《英藏》2634刻辭(圖八),便可以發現除行款確實呆板外,文字構形錯誤不少。更荒謬的是連世系排行都發生錯誤(其第6及第7行,某弟曰,某子曰,兩個某,竟然不是同一個人)。將《英藏》2634與《庫》1506刻辭對照,相比之下不能不承認,就文字構形、刻辭文理,及世系排比而言,《庫》1506家譜刻辭確實“達到了無隙可乘、無懈可擊的地步”(于省吾語),《英藏》2634與之相比不能同日而語,完全不能用“以此例彼”輕下結論。

圖八 《庫》1506與《庫》1989及《英藏》2634(Hopkins 1110)比較

(2)關於《合集》14925片,“子曰……子曰某……曰……”,僞刻説者以爲此片雖稱“子曰”,但上下文俱已殘缺,不能成詞,所以不能作爲家譜刻辭之例。或以爲此片實是命名卜辭,與家譜無關。于省吾認爲此片與命名卜辭判然有别,應是屬於家譜一類之刻辭。我們可以由圖九看出,《合集》14925中兩個“子曰”分别作三行排列,第三行的殘字可能是“曰”。該排列與兒氏家譜刻辭的排列極爲相似。相反地,我們所見的命名卜辭如《合集》21793“婦 子曰某”等,不可能做成這樣將幾個“子曰”分置數行的排列。因此,我們認爲《合集》14925很可能是殘缺的某個家譜刻辭。

子曰某”等,不可能做成這樣將幾個“子曰”分置數行的排列。因此,我們認爲《合集》14925很可能是殘缺的某個家譜刻辭。

圖九 《合集》14925與《庫》1506排列相似

(3)持作僞説學者恒言家譜刻辭的名字許多爲不見於甲骨文的怪字,如: 、

、 、

、 、

、 等,而如御、喪、

等,而如御、喪、 等字更是從無作爲人名的先例。這樣的説法已經爲張秉權有力地辯駁。同時我們在所知命名卜辭看到爲子所取私名同樣也罕見於甲骨文,或無有作爲名字之先例。所以,這樣的講法不能作爲作僞的證據。

等字更是從無作爲人名的先例。這樣的説法已經爲張秉權有力地辯駁。同時我們在所知命名卜辭看到爲子所取私名同樣也罕見於甲骨文,或無有作爲名字之先例。所以,這樣的講法不能作爲作僞的證據。

(4)語法學上以“曰”作爲表示“同位關係”的虚詞的例子除了此片家譜刻辭外,還有著名的“四方風”刻辭(《合集》14294)。其辭爲:“東方曰析風曰 ,南方曰因風曰凱,西方曰韋風曰彝,北方曰伏風曰

,南方曰因風曰凱,西方曰韋風曰彝,北方曰伏風曰 。”(圖一〇)如果“四方風”刻辭以孤片出現在《庫方二氏藏甲骨卜辭》之中,可以想像也會有人以爲它是仿《山海經》文例所作之僞刻。

。”(圖一〇)如果“四方風”刻辭以孤片出現在《庫方二氏藏甲骨卜辭》之中,可以想像也會有人以爲它是仿《山海經》文例所作之僞刻。

2.4 關於清末時代的僞刻水平

圖一〇 以“曰”爲同位虚詞的甲骨刻辭

董作賓(1940)以爲《庫》1506與1989鹿角刻辭皆爲膺品,他説:“作僞者已粗通甲骨文義,有《鐵雲藏龜》一書,由其254葉第2片有‘御子 ’,因而悟出御的兒子叫

’,因而悟出御的兒子叫 ,又把子央、子商都排入,又加一些新人物,而造成一個像煞有介事的‘殷王家譜’,害得庫全英花錢買去。”因爲庫方所藏甲骨僞品極多,加上《庫》1506與1989所刻家譜完全相同,於是以此例彼,容易將這兩片均視爲僞品。我們檢視《庫方二氏藏甲骨卜辭》所有確知爲僞刻的114片甲骨,[12]幾乎無一例外,刻辭多是雜湊而成,不合卜辭文理,難以通讀。圖一一所舉兩例足以説明庫方二氏在1904—1908年大量收購甲骨期間,當時僞刻者的水平很低。即使一些依真品款式仿刻的刻辭,也會看到個别完全不合甲骨文構形原則的刻文。如果以這樣的低水平,能够由“御子

,又把子央、子商都排入,又加一些新人物,而造成一個像煞有介事的‘殷王家譜’,害得庫全英花錢買去。”因爲庫方所藏甲骨僞品極多,加上《庫》1506與1989所刻家譜完全相同,於是以此例彼,容易將這兩片均視爲僞品。我們檢視《庫方二氏藏甲骨卜辭》所有確知爲僞刻的114片甲骨,[12]幾乎無一例外,刻辭多是雜湊而成,不合卜辭文理,難以通讀。圖一一所舉兩例足以説明庫方二氏在1904—1908年大量收購甲骨期間,當時僞刻者的水平很低。即使一些依真品款式仿刻的刻辭,也會看到個别完全不合甲骨文構形原則的刻文。如果以這樣的低水平,能够由“御子 ”悟出“御的兒子叫

”悟出“御的兒子叫 ”,然後開始僞造11世代的家譜刻辭,還居然能杜撰出許多當時不可能知道的甲骨文字,而且完全符合甲骨文字構形原則,絲毫不誤,只能説是匪夷所思。

”,然後開始僞造11世代的家譜刻辭,還居然能杜撰出許多當時不可能知道的甲骨文字,而且完全符合甲骨文字構形原則,絲毫不誤,只能説是匪夷所思。

圖一一 清末僞刻的水平

3.三維顯微鏡觀察數據分析

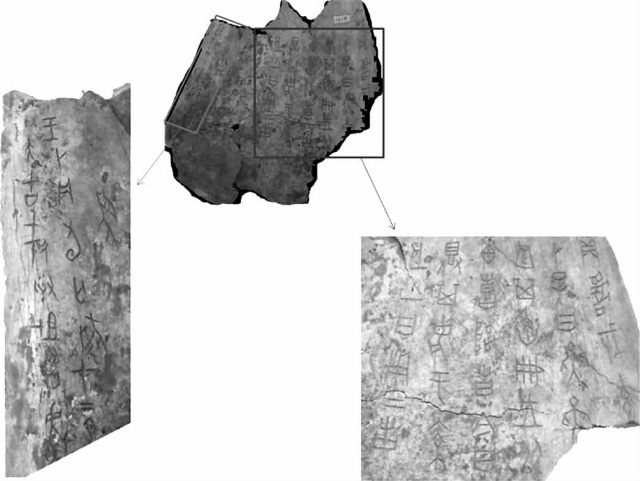

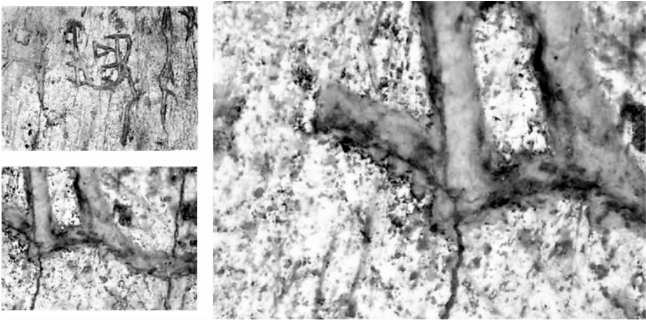

艾蘭首先觀察到扇形牛肩胛骨乾燥之後産生的裂紋走向與刻劃之間的特殊物理關係,並利用這種關係論證家譜刻辭爲真。爲了求證其實驗的真確性,筆者決定重複其顯微鏡觀察實驗。[13]實驗設計除以《庫》1506版爲實驗組利用立體顯微鏡對其進行觀察照相外,並選取《庫》1619(即《英藏》2512或《合集》41724)作爲實驗對照組。《庫》1619左方的兩行刻辭爲真刻,辭云:“癸卯王卜貞旬亡 ?在二月。王占曰大吉。甲辰祭祖甲劦陽甲。”常玉芝將此版與《英藏》2513(即《合集》41695)綴合成一完整的扇形牛肩胛骨(見圖三右)。綴合之後左邊爲完整的一組涵蓋五旬的週祭卜辭,由刻辭可以推知其年代爲帝乙一祀(1101 BCE)。[14]《庫》1619版右邊六行,完全不成句讀,確爲僞刻。所以《庫》1619是一確知真僞刻辭並存的牛肩胛骨版,而且《庫》1619的刻辭部位與兒氏家譜刻辭部位相似,所以利用《庫》1619可以在相同條件之下對真僞刻辭進行同步比較,符合實驗對照組的要求。現以此兩版刻辭所得顯微鏡觀察數據就刻槽深度、字口平整、裂紋走向三方面分析如下。

?在二月。王占曰大吉。甲辰祭祖甲劦陽甲。”常玉芝將此版與《英藏》2513(即《合集》41695)綴合成一完整的扇形牛肩胛骨(見圖三右)。綴合之後左邊爲完整的一組涵蓋五旬的週祭卜辭,由刻辭可以推知其年代爲帝乙一祀(1101 BCE)。[14]《庫》1619版右邊六行,完全不成句讀,確爲僞刻。所以《庫》1619是一確知真僞刻辭並存的牛肩胛骨版,而且《庫》1619的刻辭部位與兒氏家譜刻辭部位相似,所以利用《庫》1619可以在相同條件之下對真僞刻辭進行同步比較,符合實驗對照組的要求。現以此兩版刻辭所得顯微鏡觀察數據就刻槽深度、字口平整、裂紋走向三方面分析如下。

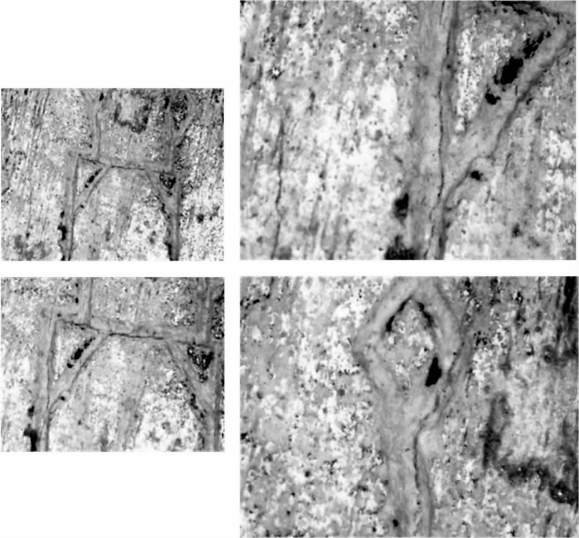

(1)刻槽深度:在圖一二中,我們將兒氏家譜刻辭與《庫》1619版的僞刻作深淺對比。可以很清楚地看到家譜刻辭每個字的刻槽要比僞刻字的刻槽深。一如艾蘭所言,用古代甲骨作僞刻,因爲骨質乾硬,所以刻槽往往較淺。圖一二的結果可以作爲家譜刻辭爲真的佐證之一。

圖一二 刻槽深度比較

(2)字口平整:同樣地,因爲古代骨版乾硬,膠質已失,刻劃時容易在刻口産生細微的碎裂,而真品是契刻在新鮮整治的骨版,刻口便不會産生這種碎裂,所以一般而言,真品刻辭的字口要比僞刻的字口平整。這樣的細微碎裂在顯微鏡下特别容易識别。圖一三是《庫》1619版右邊兩個僞刻字的放大照片,可以看出因爲刻劃産生的鋸齒狀極不平整的字口。再看圖一四,比較同在《庫》1619版上的真刻及僞刻。位於左邊週祭卜辭中的“旬”字其字口相當齊整,而右邊僞刻中的“告”字則明顯可見字口粗糙作細微鋸齒狀。我們再在圖一五中比較兒氏家譜刻辭中的 字(字符3-4)與《庫》1619版中字形略爲相似之僞刻字(字符2-5)。圖一五右側的僞刻字可看見明顯的鋸齒狀字口,而圖左家譜刻辭中的

字(字符3-4)與《庫》1619版中字形略爲相似之僞刻字(字符2-5)。圖一五右側的僞刻字可看見明顯的鋸齒狀字口,而圖左家譜刻辭中的 字則完全看不到這樣的鋸齒狀字口。圖一三及一四的結果證明艾蘭以字口平整鑑别真僞準則之一是可信的。以此準則來看,圖一五的結果有力地顯示家譜刻辭應是商代所刻真品。

字則完全看不到這樣的鋸齒狀字口。圖一三及一四的結果證明艾蘭以字口平整鑑别真僞準則之一是可信的。以此準則來看,圖一五的結果有力地顯示家譜刻辭應是商代所刻真品。

圖一三 《庫》1619僞刻字之字口:字口粗糙呈鋸齒狀

圖一四 《庫》1619左右真僞刻辭字口平整比較

圖一五 《庫》1506與《庫》1619僞刻字符比較字口之平整

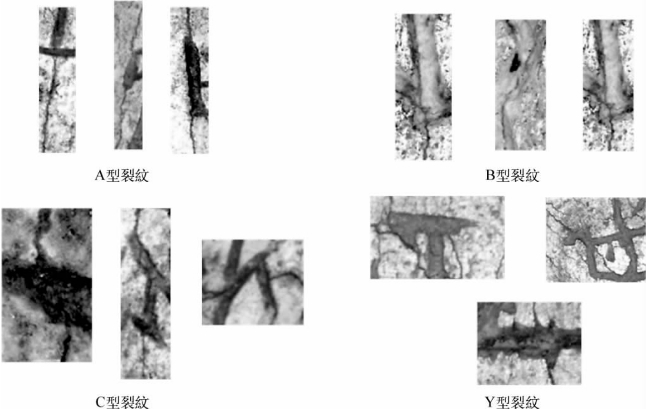

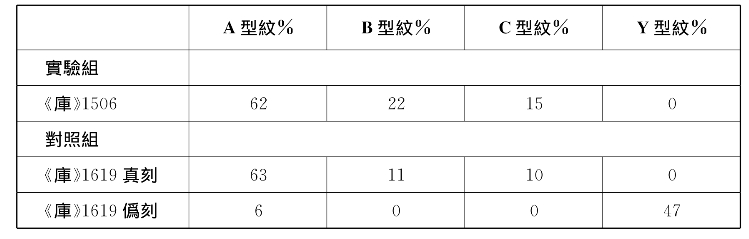

(3)裂紋走向:我們首先以顯微鏡比較觀察《庫》1619版上真刻與僞刻的物理差異,特别注意扇形骨版上細微裂紋的走向與刻劃的關係。艾蘭提出在扇形肩胛骨刻辭爲真時,後起的裂紋常會沿刻辭豎筆成一致走向而穿過槽底。裂紋與刻辭豎筆走向一致,我們稱之爲A型紋,如果刻槽比較乾淨,還可以清楚看見裂紋穿過槽底,我們把可以見之於槽底的裂紋稱之爲B型紋。我們觀察《庫》1619此片左方真刻,可見細微裂紋與刻劃走向一致,這個現象在右方僞刻幾乎看不到(圖一六A)。這樣的區别在放大的顯微鏡下更爲明顯(圖一六B)。我們再以真刻中的“祭”字爲實例(圖一六C),顯微鏡下不但可以看見裂紋與豎筆刻劃走向一致(A型紋),也可以明顯看見刻劃槽底有裂紋穿過(B型紋)。圖一六的結果證明了艾蘭以A、B型裂紋作爲判斷真僞的物理準則經得起驗證。另外除了A與B型裂紋外,有時可以看見刻劃槽底裂紋也會隨着彎曲的刻劃而轉彎,或者因爲刻劃擋路而略爲彎曲轉向。這種裂紋我們稱之爲C型裂紋(見圖一六C右)。除此三種裂紋外,我們注意到在《庫》1619版右方的僞刻,往往因爲裂紋的存在在先,僞刻在後,一些靠近裂紋的刻劃有向裂紋處延伸或擴張的爆裂現象,這樣會影響刻劃的裂紋我們稱之Y型紋(見圖一三右邊)。爲方便識别起見,我們將這四種裂紋的典型例子並列於圖一七。仔細考察這四種裂紋在《庫》1619左右兩組真僞刻辭中的分佈,可得到如表一所列數據。由表一可見A、B、C這三型裂紋幾乎完全不見於右方的僞刻之中,而Y型紋則完全不見於左方真刻之中。

表一 《庫》1619扇形牛肩胛骨刻辭四種型式裂紋分佈[15]

A

型紋:裂紋與豎筆刻痕走向一致

B型紋:裂紋明顯經過槽底延伸

C型紋:裂紋因横筆刻劃轉折方向

Y型紋:刻劃向裂紋延伸或擴張

圖一六A 《庫》1619左右真僞刻辭與細微裂紋

圖一六B 《庫》1619左右真僞刻辭與細微裂紋

圖一六C 《庫》1619左方真刻刻劃與細微裂紋關係

圖一七 四種型式的細微裂紋

表一的結果顯示了全版刻辭的裂紋分佈可以提供一個幾乎是涇渭分明的區分商代肩胛骨刻辭真僞的準則。利用同樣方法我們仔細以顯微鏡觀察《庫》1506家譜刻辭上54個刻字與骨版裂紋的關係。圖一八是兒氏家譜刻辭中可見的A型裂紋,圖一九是典型的B型裂紋,圖二〇是典型的C型裂紋。我們計算各型裂紋在54個刻字的分佈後發現,兒氏家譜刻辭中只見A、B、C三型裂紋而完全不見Y型裂紋,更有意思的是A、B、C三型裂紋在家譜刻辭的分佈比例與《庫》1619左方刻辭幾乎完全一樣(表二)。

圖一八 《庫》1506典型的A型裂紋

圖一九 《庫》1506典型的B型裂紋

圖二〇 《庫》1506典型的C型裂紋

表二 《庫》1506與《庫》1619四種型式裂紋分佈比較

另外筆者在立體顯微鏡下仔細觀察扇形肩胛骨的裂痕或裂紋,發現這些裂紋並非呈黑色,因之也無所謂墨漬問題(見圖一八~二〇)。至於學者認爲一些清末出土的殷墟甲骨因爲地下水位還高,濕度適於骨質保存,所以因風乾而産生的裂紋可以在1904年僞刻之後産生,以是不能以刻劃先、裂紋後作爲真刻的必然證據。這個提法至少在家譜刻辭這片骨版是不適用的。理由如下:(1)家譜刻辭的骨版如果出土時骨質猶存尚未風乾,爲何成半殘缺?(2)比較觀察《庫》1506及《庫》1619兩片骨版的背面,可以很明顯地看出《庫》1506骨版的風乾程度遠超過《庫》1619骨版(圖二一),這表示家譜刻辭骨版出土時不可能骨質猶存,所以上面的裂紋也不可能爲近百年的産物。

圖二一 《庫》1506與《庫》1619背面比較

最後我們將《庫》1506家譜刻辭與《庫》1619骨版的真僞刻辭就刻槽深度、字口平整程度、刻劃與裂紋的物理關係分析,及兩片骨版的風乾程度所作比較的結果列在表三。

表三 顯微鏡比較實驗組(《庫》1506)與對照組(《庫》1619)

我們認爲表三所列的數據與結果爲家譜刻辭確是真刻的論點提供了堅强的論證。再結合艾蘭的五種準則及于省吾對家譜刻辭文字行款的論證分析,我們認爲家譜刻辭確爲真刻的結論應毋庸置疑。

4.兒氏家譜刻辭的學術意義

筆者在《兒氏家譜刻辭之“子”與花東卜辭之“子”》一文中曾引用于省吾及艾蘭的論證,以爲家譜刻辭爲真品,並以之討論“子”在花東卜辭的意義。[16]雖然自信不誤,可是有感百年家譜刻辭的真僞之辯没有定論,對於家譜刻辭能否作爲學術研究的原始資料,學界仍然没有共識,才興起親自以顯微鏡觀察《庫》1506的願望。現在本文不但將百年來對家譜刻辭真僞論述的所有正反意見加以綜合評論,更在艾蘭工作的基礎上,利用立體顯微鏡及高清數碼相片進一步分析殷墟肩胛骨上裂紋與刻劃之間的物理關係,並以所得數據論證家譜刻辭確爲真品。兒氏家譜刻辭沉冤百年,不免令人有“淹芳芷於腐井,棄文犀於筐簏”之感。兒氏家譜刻辭既然爲真,筆者於此拋磚引玉試討論其可能的學術意義。

(1)這件家譜實物年代之早,不僅在中國,而且在世界歷史上也是絶無僅有的。此片非屬王室,可見當時除商王室外,貴族也記載其家族的譜系。此片如果定點在武丁時代所刻(武丁爲商代第10世23王,時值公元前1320年左右),以每一代世系30年計,此片之兒先祖“吹”應在夏末商初之際。這個“巧合”已爲一些學者注意到,並推想兒氏先祖吹可能參與成湯建政事業。[17]

(2)此片可與商代命名卜辭呼應,證明商代王室、貴族多以單字爲私名。其他卜辭如《合集》36509的盂方伯私名爲“炎”,《合集》27902的在犬其私名爲“中”,均可作爲佐證。由此可見《竹書紀年》所記殷王皆有單字私名,如帝乙名羨,般庚名旬等,應有所本。

(3)殷人多以單字爲私名,由命名卜辭可知這些私名在選取之後,可能還要經過占卜決定“若”或“不若”才能使用。由命名卜辭看來,殷人似乎只有生男才要經過占卜命名(婦嘉,子曰某)。雖然就現有資料我們無法知曉殷人如何選取作爲私名的單字,不過應該不外乎以字義、字形,或者字音作爲考量。以兒氏家譜刻辭上13個私名來看,這些作爲私名的單字其字義難明,所以可能字音是殷人取名的主要考慮因素。另外家譜刻辭的名字如兒、雀、啓、 、

、 、喪等在甲骨文中也作地名,所以商代王室或貴族之子命名可能也與封地有關。

、喪等在甲骨文中也作地名,所以商代王室或貴族之子命名可能也與封地有關。

(4)對照殷人以單字爲名,我們注意到文獻上一些上古人名字如蚩尤、顓須、共工、寒浞、不降等,以及周代先祖如不窟、公劉、慶節、皇僕、差弗、毁隃、古公亶父等均不是單字。因爲用字怪異,原意不明,我們猜測有兩種可能:一是先周及其他非殷民族的命名方式與殷人不同,不用單名;一是這些存留於文獻的名字是以漢字記録多音節非殷民族的名字。

(5)此片行款可與四方風刻辭呼應。《周禮·春官·瞽矇》中提及瞽矇“諷誦詩,世奠系”表示了古代瞽有“詩史”職能,即以口傳詩歌記録帝王世系。[18]家譜刻辭與四方風刻辭,兩者皆以“某曰某”的形式表達,一爲四言,一爲七言,頗類似口頭詩歌,所以兩版刻辭可能是瞽史之流將諷誦之世系或知識契刻在甲骨之上的。

(6)家譜刻辭記録十一世代有13個人名,父子關係11人,兄弟關係2人,反映出兒氏世系。因爲每一個世代只列出一子,可見此片所言之子應該不可能只是血緣關係的兒子,而是集合了血緣傳承及世系傳承之子,每一代只能有一個血緣之子具備這個世系之子的身份。所以家譜刻辭之“子”是繼承系統與祭祀系統之子,是承襲家族血緣、祀統與權位之子。另外家譜刻辭在第五代第九代是先弟而子,與殷王室繼承方式相似,表示兄終弟及不但見於王室,也見於非王室貴族。至於兄終弟及是殷代的宗法常規還是宗法制度中的權宜安排則有待繼續研究。[19]

【注释】

[1]兒氏家譜刻辭最先著録於《庫方二氏藏甲骨卜辭》,編號爲1506,遂稱《庫》1506。現藏大英圖書館(British Library),仍沿用BL1506編號,現在正式的圖書館編號是Or7694/1506。此版在《英國所藏甲骨集》編號爲2674,亦稱《英藏》2674。爲方便與過去的文獻對照,本文仍襲用舊稱《庫》1506版或逕稱BL1506。

[2]最早發表文章提及並討論兒氏家譜刻辭的是金璋。見Lionel C.Hopkins:“A Funeral Elegy and a Family tree inscribed on Bone”(《骨上所刻之哀文及家譜》),in The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 1912及A Royal Relic of Ancient China《中國古代皇家遺物》in《Man》April,1912。

[3]關於家譜刻辭真僞之争的詳細記述可參考胡厚宣(1980)《甲骨文家譜刻辭真僞問題再商榷》及張秉權(1988)《甲骨文與甲骨學》頁364—367。所引胡光煒之語係轉引自金祥恒(1962)《庫方二氏甲骨卜辭1506片辨僞兼論陳氏兒家譜説》一文。其中所提千六百零六方恐誤。《庫》1606爲真品,並無“子曰”之詞。

[4]自《庫》1506面世及《庫方二氏藏甲骨卜辭》出版,如下學者曾著文或在著作中以兒氏家譜刻辭爲膺品。Bainhardi,Anna(1914)Frungeschichtliche Orakelknochen aus China,Baessler-Archiv 4,14-28,1914。郭沫若(1930)《中國古代社會研究》。明義士(1933)《甲骨研究》頁29。白瑞華(1935)《書庫方二氏藏甲骨卜辭》。胡光煒(1935)《書庫方二氏藏甲骨卜辭印本》,《圖書館學季刊》9卷,3—4期。陳夢家(1940)《述方法歛所摹甲骨卜辭補》,《圖書季刊》新2卷3期。董作賓(1940)《方法斂博士對甲骨文字之貢獻》。容庚(1947)《甲骨學概況》,《嶺南學報》7卷2期。唐蘭(1957)刊《中國語文》總64期。金祥恒(1962)《庫方二氏甲骨卜辭1506片辨僞兼論陳氏兒家譜説》,《金祥恒先生全集》第一册,臺北:藝文印書館1990年版,頁139—192。嚴一萍(1978)《甲骨學》上册,臺北:藝文印書館,頁418—423。胡厚宣(1980)《甲骨文家譜刻辭真僞問題再商榷》。陳煒湛(1987)《甲骨文簡論》頁210。齊文心(1986)《關於英藏甲骨整理中的幾個問題》,《史學月刊》1986年第3期,頁12—20。曹定雲(2010)《英藏2674家譜刻辭辨僞》,《古文字研究》第28輯,頁169—179。

[5]胡厚宣(1980)文中提到的在英國劍橋大學圖書館所藏金璋舊藏的Hopkins 1110《金璋所藏甲卜辭》一書未見著録,但見於《英國所藏甲骨集》,著録編號爲2634。此片爲肩胛骨(長25公分,寬約19公分),常被引用作爲證明庫1506爲僞刻的“以此例彼”的佐證。

[6]金璋(1912)、陳夢家(1956)言與朱德熙、馬漢麟、張政烺再三討論確認爲原刻,見《殷虚卜辭綜述》。饒宗頤(1959)《殷代貞卜人物通考》,香港大學出版社1959年版,頁740、1173。白川静(1962)《甲骨文集》,頁42。島邦男(1967)《殷墟卜辭綜類》(臺灣大通書局1970年版)及孫海波(1965)《甲骨文編》均引用《庫》1506文字視其爲真刻。于省吾(1978)《略論自上甲六示的廟號以及我國成文歷史的開始》,《社會科學戰綫》1978年創刊號。于省吾(1980)《甲骨文家譜刻辭真僞辯》,《古文字研究》第4輯,頁139—146。張秉權(1988)《一支貴族的世系——兒氏家譜》,《甲骨文與甲骨學》,臺北“國立”編譯館,頁364—371。此文詳述歷史,綜述正反意見,最後提出家譜刻辭爲真品的看法。李學勤(2005)《再論家譜刻辭》,《李學勤文集》,上海辭書出版社,頁143—147,以《庫》1506爲武丁時代的家系刻辭。

[7]艾蘭:《論甲骨文的契刻》,《英國所藏甲骨集》下編上册,北京:中華書局1991年版,頁203—216。或Sarah Allan:“On the engraving of oracle bone inscriptions”,in Oracle Bone Collections in Great Britain vol.II Part 1,pp.217-245(eds.Sarah Allan,Li Xueqin and Qi Wenxin 1991).

[8]自《庫》1506面世及《庫方二氏藏甲骨卜辭》出版,如下學者曾著文或在著作中以兒氏家譜刻辭爲膺品。Bainhardi,Anna(1914)Frungeschichtliche Orakelknochen aus China,Baessler-Archiv 4,14-28,1914。郭沫若(1930)《中國古代社會研究》。明義士(1933)《甲骨研究》頁29。白瑞華(1935)《書庫方二氏藏甲骨卜辭》。胡光煒(1935)《書庫方二氏藏甲骨卜辭印本》,《圖書館學季刊》9卷,3—4期。陳夢家(1940)《述方法歛所摹甲骨卜辭補》,《圖書季刊》新2卷3期。董作賓(1940)《方法斂博士對甲骨文字之貢獻》。容庚(1947)《甲骨學概況》,《嶺南學報》7卷2期。唐蘭(1957)刊《中國語文》總64期。金祥恒(1962)《庫方二氏甲骨卜辭1506片辨僞兼論陳氏兒家譜説》,《金祥恒先生全集》第一册,臺北:藝文印書館1990年版,頁139—192。嚴一萍(1978)《甲骨學》上册,臺北:藝文印書館,頁418—423。胡厚宣(1980)《甲骨文家譜刻辭真僞問題再商榷》。陳煒湛(1987)《甲骨文簡論》頁210。齊文心(1986)《關於英藏甲骨整理中的幾個問題》,《史學月刊》1986年第3期,頁12—20。曹定雲(2010)《英藏2674家譜刻辭辨僞》,《古文字研究》第28輯,頁169—179。

[9]可參考在先秦網上(http://www.xianqin.org/blog/archives/2031.html)發表的對家譜刻辭的正反意見。

[10]可參考在先秦網上(http://www.xianqin.org/blog/archives/2031.html)發表的對家譜刻辭的正反意見。

[11]劉釗(2011)《古文字構形學》,福州:福建人民出版社,頁136。

[12]陳夢家:《庫方甲骨卜辭的僞刻部分》,《殷虚卜辭綜述》,頁652—653。陳氏列出全部僞刻者70片,部分僞刻者44片。

[13]爲親自用顯微鏡觀察兒氏家譜刻辭,筆者得到大英圖書館東方部館長Mr.Graham Hutt(葛翰)及圖書館實驗室Dr.Paul Garside之鼎力協助,於2010年3月17日用一天時間在圖書館的典藏實驗室用立體顯微鏡對將《庫》1506版兒氏家譜刻辭、《庫》1619(《英藏》2512)及其他甲骨片作仔細觀察並放大照相。

[14]《庫》1619(《英藏》2512)與《英藏》2513由常玉芝綴合,見常玉芝:《商代周祭制度》增訂本,北京:綫裝書局2009年版,頁224—225。

[15]表一與表二的數據是以每一組刻辭中含某型裂痕的刻字之百分比計算。一個刻字即使有數個A型裂紋,也只算一次。

[16]陳光宇(2009)《兒氏家譜刻辭之子與花東卜辭之子》,《紀念王懿榮發現甲骨文110周年國際學術研討會論文集》,北京:社會科學文獻出版社,頁164—173。

[17]兒氏家譜刻辭如果是武丁時代的刻辭,則上推11世代,先祖吹當生存在夏末商初之際。這一點在如下論文均被提及:李學勤(2005)《再論家譜刻辭》;劉正(2008)《甲骨文家譜刻辭研究》,《殷都學刊》2008年第3期,頁20—23。陳光宇(2009)《兒氏家譜刻辭之子與花東卜辭之子》。

[18]李振峰(2011)《殷商瞽矇與卜辭的詩體結構》,《出土文獻與古代學術》,頁1—8。

[19]兒氏家譜刻辭之子定爲繼統上的世子,或嗣子,或宗子,與林澐最早提出的在“非王卜辭”中爲占卜主體的“子”是商代家族首腦的尊稱可以相通。見林澐:《從武丁時代的幾種“子卜辭”試論商代的家族形態》,《古文字研究》第1輯,北京:中華書局1979年版,頁314—336;收入《林澐學術文集》,北京:中國大百科全書出版社1998年版,頁46—59。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。