超级有机体的鸟群,是没有鸟王的。

1971年11月15日,刚刚从斯坦福大学加盟INTEL公司4年的第12号员工特德·霍夫,为日本公司的一个项目做出了世界上第一个微处理器4004,这块芯片开创了CPU的历史,从此,人类走进了电脑时代。之所以叫电脑,是因为那个时候绝大多数人对于人脑的理解,人的大脑就像一个中枢控制系统,用来支配人的一切行动,而CPU之于计算机系统,就如人脑一样,中心控制起到了关键的作用,因此简称CPU为“芯片”。

其实,即使是1971年,人类的脑科学技术早已经发现,人脑和CPU的结构完全不同,CPU对于人脑的设想纯属臆测。打开人脑,科学家们惊奇地发现,里面什么也没有。到今天,越来越多的生命科学家认为,人脑其实是一个“超级有机体”,内部不同功能表面相似的脑细胞,在今天还没有完全搞清楚的机制的控制下,超过百亿的细胞形成一个没有中枢控制的具有明确工程的“人脑”。

这种没有什么看得见的控制方式的控制,不似我们看到的心脏,也不似看到的军队的中军帐,更像今天说的“云”,只不过,“云无心”。

其实,云不仅在今天的计算机世界中存在,生物学家经常发现一些有趣的事情,在生物界中,像云一样的超级有机体总是让人们匪夷所思。有人在海岸线上发现成千上万的海龟每到一定的产卵季节会涌向海岸。海龟上岸的时间错开了好几天,吸引了大量的海鸟前来觅食。等小海龟出壳的时候,海鸟们可以饱餐一顿。按照海鸟的食量,海龟们一个也跑不掉。可是,大自然的奇妙在于,海龟们不会被海鸟灭种的。到今天科学家们都没有完全搞明白的机理就是,这些海龟在某种机制的诱导下,选择一个时间出壳,海鸟们自然可以饱餐一顿,是的,一顿,但是吃不完,多数海龟们朝着大海的方向溜之大吉。偶然的时候,海龟同一时间出壳,没有被海鸟吃完,却有很多没有朝向大海的方向,而是爬向了堤岸选择自杀,科学家们发现这些海龟是把灯光当作了月光,等科学家们把路灯全部关掉,海龟们又回归自然。

在上面这个案例中,海龟更像一个在互联网大潮中的网友,月光就是它们的WIFI,你永远不知道网民们下一步会转发什么信息,就如思潮,但是很明显,单个网民是无序的,但作为超级有机体的网民,就像这些海龟一样,表现出的群体智慧超出你的想象。

海龟和网民一样,具有以下特征:个体具有相对一致的行为模式、信息传递充分、没有人喊着口号集体行动,却表现出群体的智慧,人的大脑几百亿个细胞也具备这样的特点,能表现出非常智慧的群体现象,在系统科学中,科学家们称这种现象为“涌现”。

我上课的主要任务是:观察学生,调整进度。

更加奇特的涌现,出现在蚁群、蜂群、鸟群、羊群中。在科学不太发达的年代,我们按照人类的组织模式想象这些弱智的生命群体,称它们为:蚁后、蜂王、领头羊,似乎整个群体复杂的群体行为:蚂蚁的宫殿、蜂群的精密的窝、鸟群空中的奇特形状和流体力学精妙的组合、羊群与狼群的斗法,都是智慧的“村长”指挥的结果,事实上并非如此。就拿蜜蜂群体来说,蚁后的生理机构和一般的工蜂并没有什么区别,小的时候的不同食品决定了它们由姐妹变成了君臣。不断吃蜂王浆变成蜂王的雌性蜜蜂,体型巨大、生殖能力强、被姐妹们照料、甚至失去了行动能力。但是,生物学家们发现,与其称蜂王为“王”,还不如称之为“奴”,因为蜂王根本不具备发号施令的智慧,蜜蜂们使用一种类似“蚂蚁算法”的东西进行沟通交流,自动组织成为一个超级有机体,这里没有王,只有群体,完成造巢、移窝、觅食、战斗等复杂的社会活动。

发现学生们沟通不足,我让竞争对手的他们互相偷取对方的作品。

关于超级有机体的研究已经进行了超过50年。科学家们发现,一旦有洪水爆发,在南美和非洲的蚂蚁们会首先得到“云预感”,自动向蚁后靠拢。蚂蚁们可没有人类复杂而又不稳定的道德系统。蚂蚁头脑中有一种自私的基因,沿着蚁后的气味(不能确定)快速靠拢,跑得越快的,就越接近蚁后,跑得越慢的,就越在外围,蚂蚁们迅速形成了一个球团,自私的本性让它们紧紧拥抱,球团越聚越大、越聚越紧。等大水来了,靠近蚁后的蚂蚁一点也淹不着,而在最外围的蚂蚁却最先死去。等大水退去或者蚁团靠岸,活着的蚂蚁快速散去,该干啥干啥:造巢、移窝、觅食、战斗,开始了新生活。

蚂蚁的组织,让人们重新认识了人类的组织。管理学家和社会学家们发现,人类历史中所谓的集权的机械似的组织方式,也并不能总显示优势,在大多数时候甚至显示其劣势。在南美的印加帝国,当初面临欧洲移民的入侵过程中,由于有国王这种中枢神经的存在,使得几乎亡种,原因很简单,一旦失去了中枢控制的印第安人,就完全失去了组织能力,只要把国王杀死,数百万的印第安人就毫无组织能力,完全被人宰割。而印加部落中有一个阿帕奇部落,由于没有中枢系统控制,在以后的200年里给入侵者造成了极大的麻烦。苏联这个国家,按照集权管理模式建立了庞大的控制系统,然而这种控制系统却是不稳定的和低效的,面对着外部的竞争和内部的矛盾,迅速解体。

发挥学生的自发团队能力,效果往往出乎意料。

组织行为学家发现,以机械的和集权的CPU模式控制的组织,可以非常高效地完成简单明确的组织目标,但如果在外部环境复杂多变、组织目标不明确的情况下,就非常不稳定和低效。天下之事,合久必分、分久必合,在创新和规范性的矛盾中,人类周期性的分合,恰恰是自我调整和优化的智慧选择。

中国教育,集中力量办了几十年的大事,标准化地培养了简单和明确的现代化人才。然而在高端和创新性人才方面,却摔了一个大跟头,也许就是如此。扯了这么远的组织行为学和生命体,和云什么关系呢?和教育什么关系呢?旁观者君这就进入正题。

学生的作品和协作。

腾讯的张小龙开发出来微信的第8个月,就有3亿用户,到现在已超过6亿用户。我们注意到,这已经成为人类历史上用户最多的一个产品。这个产品几乎没有做什么宣传,大家都使用的原因是它很好用。在2013年的时候,我在美国的匹兹堡打开手机第一次使用微信,已经能发现很多周边的中国人了,到了2014年2月我到匹兹堡打开微信,发现周边有一半美国人在使用微信。微信就像月光一样,很自然地照耀在我们思潮的大海,而我们在网络世界就像一个个刚出壳的海龟,到时间会不约而同地爬向大海深处。

问题来了,实际上,没有人教我们使用微信,微信连一个像样的产品说明书也没有,我们似乎天生会使用它,就连我2岁的女儿也会天生打开手机,打开微信,找到妈妈。

网络世界的学生,已经变成了一个个海龟,他们只认识月光,不认识妈妈。

从2007年开始,我在“网络工程管理”这门课中尝试使用网络进行教学。最早,我使用开源的MOODLE和SAKAI把我多年心得的课件放上去,再后来我放上去我所有的研究成果,再后来我把企业全部的真实案例放上去,再后来我发现,我这些东西原本可以不要,也可以不那么认真,因为在网络世界中,我发现教师越弱势,学生越聪明。

整个投标现场同样出自学生之手,邀请产业界评标,我并不参与。

在2015年,我做了最大胆的实验,我尝试教学生自己根本不会的一些技能。我把18周的课程分成三段:前6周为知识段,讲解OSI七层结构和网络原理,第6周就进行在线考试,考试在几千道题库中进行抽取,学生其实不用我教,也能背会这些东西,教课的目的是引起学生对于网络的兴趣,这就像我是母海龟下了一个蛋,其他的就不用管了。

第二阶段,我安排了6周让学生们做各种各样的网络基础实验:水晶头的制作、交换机的配置、DOS命令的熟悉、VLAN的划分、端口的聚合。这些东西我以往每年教课,非常辛苦地实现熟悉命令,学生们也手把手看我,学习时间很少,效果也很差。2015年,我的这个课程班144个学生陡然增加了一倍,再也无法驾驭。我于是将实验指导书和实验视频用微课形式发给学生,不再教学生,只是在12周的时候现场考试,结果所有的学生全部过关,比以往好很多。

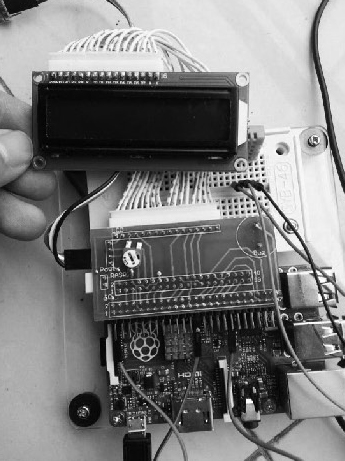

学生们设计了它,采集温度、湿度、刷卡、门禁、可视化、监控。

最惊奇的是第三阶段,我发现学生们对过去的技能和纯理论的技能毫无兴趣,但对最新的知识和技能乐此不疲:树莓派、物联网、创客、网站、机器人、3D打印等等。但是这些我都不会。于是我找一些公司合作,网上也收集了一些资料放到SAKAI平台,让14个学生一个小组,完成每个人一个任务的小组协作,最终完成软件、硬件、设计、概念、标书制作、工程质量、数据库、课程中心、数据可视化的招投标环节。一共6周,学生们让我大吃一惊,这些涵盖极广的知识与技能,学生们互相帮助,全部完成了任务。在预答辩的现场,每个小组的同学都能完成真实的系统和不同的物联原型展示,根本不亚于我在卡内基梅隆大学所看到的美国顶尖学生的作品。而我,这些东西根本不会。

云无核,教有形。虽然这些东西我已根本不会,但是我有网络工程20年的高管经验,动用社会的资源搭建了一个基于云的资源配置系统;我在基础的支持方面,给学生一个在线课程和在线实验的基础开源平台;在学生学习方面,我充分调动学生们的积极性,让企业老总在最后一次课程评判学生的作品;更加重要的是,学生们使用全世界的知识系统,通过国内的资源和国外的资源,结交朋友,快速地学习会了我都不会的技能。

由此,我就想到了一个问题:在信息完全的云世界,教师和学生会发生什么变化呢?我想,教师会和学生完全不是一个专业了。在西安欧亚学院,我看艺术学院的课程,百十个学生按照小组在一个很大的空间自由组织任务学习,而隔壁的20多个老师用摄像头在观察着学生的行为,并适当调整进度。我看见有一个时间,所有的老师都很焦急,因为他们发现学生出现问题了,他们不能确定学生是否能自己解决这些问题,教师是否要干预进程。这种教学方法,与我的方法非常类似。

在现代网络世界,每个学生的手机就是一个信号系统,他们连成一个网络,相互影响。作为老师,最重要的启示就是给学生适当的任务和环境,让他们形成自组织的生命体,教师成了观察者而不是参与着,学生们在信息可达的情况下,会展现出今后踏入社会所需要的协作能力、组织能力、学习能力和群体智慧。

每个小组的任务是为学校设计一个创客空间并完成系统原型。

卡内基梅隆大学的有些老师,课就是这样教的。

2005年,我家有了一片地,小小一亩,在上海也算极为难得,我种上了葡萄。那年,葡萄丰产,我想酿葡萄酒。就在那年,我发现淘宝网上已经有人专门卖葡萄酒引、酒罐子、生产器具和葡萄防鸟罩。这一切只为我这种自己家偶然种葡萄酿酒的人准备的,当年这个葡萄淘宝店只服务于我这样的大城市“葡萄创客”,在没有云的时代,根本没有这个市场。今天,你如果在网上找这样的店,已经有几百家,服务于全国几万个葡萄发烧友。在这些发烧友的葡萄酿酒俱乐部中,是没有老师的,但比起有老师的年代,大家装备和效果远远更加专业和高效。

这门课,我每学期补贴3万左右,对比起来,中国那么多教改,是不是在浪费钱?

那么,在中国的教育界,社会所需要的越来越细和越来越多的专业中,我们的老师还教得了吗?如何教呢?我们的葡萄园,又会发生哪些变化呢?

云无核,教有形,云时代的大学老师,怎么你还想当“鸟王”?

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。