第二节 集分平衡——集权与分权的动态平衡

政治发展过程中集权与分权的矛盾,给各发展中国家带来了重大的挑战。集权与分权之间的协调,成为各国政治体制变革的关键。各国政治体系要适应经济社会发展的要求,首先就必须容纳和协调好集权与分权,从而形成具有活力的政治体系,促进政治民主化和政治稳定。因此,“要保证集权和分权共存,除了有一定的制度机制和政策措施保证外,还要做到适度的集分平衡”。[49]而要做到集权与分权的动态平衡,其前提首先就是将集权限制在一定范围之内,为分权设置底限。

一、分权的底限

凡事皆有度,物极必反正是这个道理。集权与分权亦然。如果为了实现集权与分权的动态平衡,有必要为集权设置上限,同时,还必须为分权设置底限。艾德加多·波宁哥在分析拉丁美洲民主的前景与挑战时指出:“分权和权力下放指责任、权威和资源由政府移转到广义的私人部门,包括非政府组织,和由中央政府移转到地方或省(州或地区级政府),是增加民主参与过程的必要部分。然而,关于这些发展的步调和范围必须小心,以避免这些过程产生意外、相反的效果,其可能的形式包括无效率的增加、恩庇循私和腐败。”[50]这也正如王绍光在分析中央与地方关系时所说:“分权并不意味着无限制地分权。实行市场经济不能否认政府在经济中的必要作用,行政放权也不能将应由中央政府承担的职责一古脑下放给地方政府。”[51]因此,讨论分权的底限不仅是个有意义的学术问题,而且是个重大的实践问题。过度地集权导致专制独裁,过度的分权则会导致国家分崩离析。

1.分权的结构限度

任何一种权力的行使,都离不开一定的权力结构体系。尽管亚里士多德早在二千多年前就曾区分过政治体系的三种重要功能,可那时并没有发展出分权化的现代政治体系。亚里士多德认为,一切政体都有三个要素,作为其构成的基础。“三者之一为城邦一般公务的议事机能(部分);其二为行政机能部分——行政机能有哪些职司,所主管的是哪些事,以及他们怎样选任,这些问题都须一一论及;其三为审判(司法)机能。”[52]但这并不等于现代政治体系的立法、行政与司法三权分立,因为在亚里士多德所处的年代,这三种机能的区分主要是功能上的,而不是结构上的。这三种权力有时甚至是由同一机构如公民大会来行使。分权是政治发展的必然要求,现代政治体系与传统政治体系相比,其重要的区别就在于现代政治体系是一种权力分化的多元的政治体系。这种权力上的分化在政治体系上的表现就是政治结构的分化。因此,政治发展理论普遍认为,现代政治发展的一个主要方面就是结构分化。阿尔蒙德指出:“观察美国或任何一个现代国家的社会生活,都可发现大量的经济、宗教、文化和明显带有政治性质的组织。如妇女选民同盟、民主党、美国国会、国内收入署、第五巡回上诉法院等都是政治组织,其中每个组织都是一个具有明显政治目的的结构。”[53]然而,结构的分化不是无限度的。

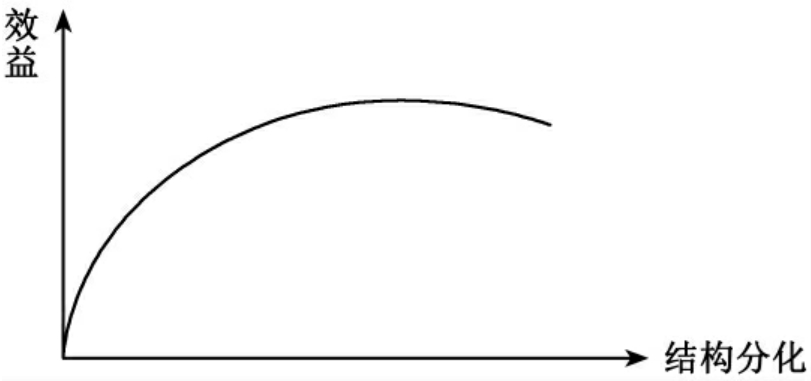

首先,从横向来看,结构性分权不得超出有效协调的范围。从亚里士多德对政体要素的三分,到洛克、孟德斯鸠对权力的三分,再到中国革命先行者孙中山先生对权力的五分,我们可以发现,权力的分割绝不是可以随意划分的——结构分化不得超出有效协调的范围。无论是权力的三分还是五分,其目的都是为了使整个政治体系保持大体的平衡与持续稳定有效。从当今世界各国权力体系的结构划分来看,大体上仍然没有超出孟德斯鸠所区分的范围。因为从国家权力划分角度来看,立法、行政与司法的相互独立与制衡有效地适应了整个世界社会经济现代化发展的要求。当然,随着社会经济的发展,政治体系必须有更进一步的结构分化。阿尔蒙德指出:“增强分化程度意味着把个人纳入更为专业化的角色,并创造出能指导他们担当这些有限角色的引导模式。这种分化的优点是,它使每个人集中精力很好地完成一项细小的工作。”但他同时还指出:“分化的优点同时也带来了问题。最一般的看法可能就是协调问题。创立专门角色的,可能意味着要由执行相同任务的人组成各种分支部门。但是根据多种多样的分化标准,这些分支部门各不相同,或者会面临不同的地理和技术环境。这样的单位愈多,它们的分化程度就愈高,协调它们活动的问题也就愈复杂。”[54]因此,由结构分化所带来的效益在结构分化超出一定程度时就可能出现不升反降的趋势(如下图)。

其次,从纵向上看,结构性分权的层次一般以三级为宜。对于一个现代民族国家尤其是大国而言,不仅需要有横向的分权制衡,而且需要有纵向的分权。即使是单一制国家,地方政府也不完全是中央政府的复制品。然而,地方政府的设置以多少层级最为恰当?是否地方政府的层级越多就越有助于民主政治发展或国家的治理?层级过少,缺少必要的纵向分权,中央政府的负担就会过于繁重。而层级过多,一则会带来严重的官僚主义弊病,加重公民的赋税负担;二则会导致信息失灵。无论是自上而下的政策传达,还是自下而上的民情反馈,都会因政府的层级过多而失真,最终导致整个政治体系运转的不畅。纵观世界各国,在中央与地方的权力结构体系中,一般以三级政府设置为最为适宜。在美国是联邦政府——州政府——地方政府三级,在法国是中央政府——省政府——地方政府三级。而在权力的纵向划分上,主要涉及的是中央政府与州或省级政府之间的权力划分。当然,世界各国政府层级的设置会因各国的具体国情而定,这种三级设置原则只是一种经验总结,并非放之四海而皆准的真理。对于广大发展中国家而言,要实现政治发展,就必须深入基层,动员群众,将其整合进民族国家建设进程中来。因此,通过设置基层政权将国家权力深入由传统家族、部落等传统势力盘踞的基层社会,就是其政治发展的必然要求。然而,这种基层政权的设置层级也应该是有限度的,层级过多,信息的传递就会产生“瀑布效应”。[55]

2.分权的功能限度

一般认为,无论是横向的分权还是纵向的分权,都是为了实现权力的相互制约。事实上,分权不仅是民主政治发展的需要,而且也是提高政府效能的需要。如何确定分权是否超出了底限,不仅要看其是否符合民主政治的要求,而且要看其是否与政府效能的发挥相适应。分权的功能不仅在于实现民主,而且在于实现效能。尽管不可能像王绍光在分析中央政府与地方政府之间的财权划分那样明确地提出一个百分比数字来衡量分权的底线,但我们应明确的是,分权的功能是有限的。

首先,分权的民主功能限度。简单说来,民主就是人民当家作主。但要保证人民正确地当家作主,并不是一件易事。因为“民主的合法性本身并不要求限制权力。一种受限制的权力在反对或抗拒另一种权力时,人民至高无上的权力(不存在反对的权力)却会成功地变成一个无限权力的来源”[56]。为了使人民不至于无意中自己伤害自己,分权成了民主的必需。然而,分权制衡并不等于民主,要想使民主有效运转起来,还必须依靠各权力部门的通力合作。这正如萨托利在分析民主国家中议会内部委员会的运作时所言:“在每个委员会中,委员会系统的运作是以相互延期补偿(或交易)为基础,作为系统它又是以主要受预期反应指引的边际报酬为基础。”[57]因为在委员会式的面对面的小团体中,总是获胜的多数有可能会促成经常失败和受挫的少数派转向激进,延缓议程,进行刁难,而不是采取合作的默契态度,这样民主机制就可能陷入僵化而无法运转。因此,分权对于实现民主政治是必须的,但并不是权力分立愈复杂,民主就愈完备。分权可能防止民主走向专制与暴政,但并不一定保证民主的有效运转。而民主的有效运转关键还需要各权力部门的合作,如果权力分化越复杂,合作也就越困难。因此,分权制衡可能有效解决民主机制中权力的异化问题,但不能有效地解决民主机制中权力的运行问题。

其次,分权的效能功能限度。一般认为,一种分权制衡的政治体制有利于实现民主,但不利于该体制效能的发挥。事实上,无论是代议分权还是地方分权,都是为了适应社会经济现代化发展的要求。一定程度的分权恰恰是为了提高政治体制的效能以适应社会经济现代化的需要。随着社会经济现代化的发展,传统的立法、行政、司法三者合一的专制政体明显不符合时代发展的要求。在现代社会,任何一个单一的机构都没有能力同时履行立法、行政、司法等职能。社会经济越发展,对政治体制的要求就越多。政治机构要有效处理好社会经济发展所提出的各项任务,分权在所难免。在现代化发展初期,资本的所有者比较分散,每个资本所有者所拥有的资本额一般都比较有限。要确保每个资本或大多数资本的所有者能够获得经济上的“平均利润”,必须在几乎相同的政治条件和机遇下进行利益竞争,代议分权民主政治体制就成了现代化初期自由资本最为理想的选择。[58]议会中委员会的折中与妥协看似是以牺牲决策效率为代价,实际上是自由资本获得“平均利润”最为有效的方式。随着资本主义的发展,政府的经济干预职能急剧扩大,“政府的‘过重负担’已对中央政府的地方观点形成直接的(而且经常是戏剧性的)冲击,并使得中央和地方之间的任务必须作出新的分工”[59]。这种新的分工就是不论是中央还是地方,都倾向于地方分权。因为对中央政府来说,可以通过分权将大量的社会公共事务交给地方管理,从而减轻负担;对地方政府来说,通过扩大地方自主权,更好地调动本地居民参与地方公共事务管理,履行自身的职能。这种地方分权一是为了实现民主政治参与的需要,也是为了提高整个政治体系效能的需要。不论中央如何集权,也不能处理所有的社会公共事务。而且与中央高度集权体制相伴而生的是官僚主义、机构臃肿,职责不清和效率低下。将其一部分交由地方政府处理,既有利于减轻自身负担,也有利于整个政治体系效能的提高。

然而,通过分权来提高政治体系的效能也是有限的。众所周知,分权的另一面就是协调问题。当分权超出了有效协调的范围时,分权所带来的政治体系的效能就化为乌有了。其一,不是任何一种权力的分权都能促进政治体系的效能,有些权力例如军事权就不能分开来行使。其二,不是在任何历史阶段分权都能促进政治体系效能的提高。根据世界各国现代化发展的规律来看,在现代化发展的初期,代议分权有助于提高政治体系的效能,而到现代化发展的中期,代议分权则不适应垄断资本的发展要求,让位于行政集权,以提升政治体系的效能。到了现代化后期或进入后现代社会,由于行政集权对于有效解决政治体系的效能也是有限的,再度横向代议分权几乎不可能,通过地方分权以提高政治体系的效能成为必须。然而,完全指望地方分权来解决后现代社会政府繁重的公共事务也不太现实,中央下放给地方的权力只能是有关于地方公共事务的权力。因此,分权在一定历史时期能促进政治体系效能的提高,但这种功能也是极为有限的。

总之,尽管分权是当今世界各发达国家政府改革的潮流,分权也曾造成了欧洲资本主义发展的奇迹[60],但对于当今各发展中国家而言,过度的分权会导致政治体系民主与效能的双重丧失,甚至会导致国家的分崩离析。各发展中国家在为集权设定上限的同时,也应该注意分权的底线。这正如薄贵利所言:“在中央与地方合理分权体制下,中央集权的上限是:不能导致国家领导人个人的过分集权和独断专行,也不能导致某一国家机关的过分集权和独断专行;下限是:不得侵犯和剥夺地方的自主权,不得侵犯和剥夺企事业和社会团体的合法权益,不得侵犯和剥夺公民的合法权益。地方分权的上限是:在政治上,不得危及国家的统一主权和领土完整,不得损害国家统一的政治、法律制度,不得损害中央的合法权威;……下限是:不得侵犯和剥夺公民的合法权益,不得侵犯和损害企事业单位的合法权益,不得侵犯和损害社会团体和社会中介组织的合法权益。”[61]

二、集权的限度

一个国家或地区要实现政治发展,一定的权力集中是必要的。亨廷顿认为:“一种政治体制首先必须能够创制政策,即由国家采取行动来促进社会和经济改革,才能成功地处理现代化面临的问题。”[62]然而,维尔认为:“我们不可能只是不加提问地接受这样一种观念:权力不断集中于内阁和总统手中是不可避免和无法制约的。就算因为某些现代社会的军事、社会和经济需要的假设,更多的权力或某些类型的权力集中于这些手中也许不可避免,我们还是应当问一问什么权力、多少权力在集中以及如何有效限制它们这样一些问题。”[63]一定的行政集权和中央集权是一个国家或地区实现政治发展的前提,但如果走向高度集权,则有可能背离政治发展的基本目标。

首先,行政集权不能摆脱政治部门的控制。

随着时代的发展,立法、行政及司法三权之间的分权制衡往往不足以解释一个现代政府的运作。19世纪末20世纪初,“英国和法国的议会制政府理论以及美国的‘进步运动’的特点就是要求在立法部门和政府之间建立‘和谐’,这一要求伴随了一种新的‘分权’,政府的政治性部门和官僚制之间的分权”。[64]这一“政治”与“行政”之间的区分打开了行政自主的大门,但不能忽视的是,“政治”与“行政”区分的背后是“主权”与“治权”的分离。而“主权”应当控制“治权”,“政治”应该控制“行政”。

美国政治学家古德诺认为,“政治与政策或国家意志的表达有关,行政则与这些政策的执行相关”。“政府的民治程度越低,国家意志的执行功能与表达功能之间的区别就越小。”[65]因此,政治与行政的分离是民治政府的前提,但这种分离并不是完全相互独立,而是必须在政治与行政之间求得协调一致。然而,如何求得这种协商一致则是另一个难题。古德诺认为:“为了在国家意志的表达与执行间求得这种协调,就必须或者牺牲掉国家意志的表达机构的独立性,或者牺牲掉国家意志执行机构的独立性。……最后,民治政府要求执行机构必须服从表达机构,因为后者理所当然地比执行机构更能代表人民。”[66]因此,尽管随着发达资本主义国家行政权力的急剧扩张,行政集权的速度在加快,但其普选权的范围也在不断扩大,公民政治意志表达和直接的政治参与范围也在不断扩大,行政集权并没有超出政治性部门的控制。

在广大发展中国家和地区,集权是必要的。但为了加强行政集权,往往是行政支配政治而不是政治支配行政。对此,有学者提出,政治的归政治,行政的归行政。事实上,政治与行政的分离并不意味着政治与行政的互不相干,而且政治与行政这两种功能也不可能分别委派给不同的机构分开来行使。目前,许多发展中国家在面临诸多政治性问题的时候通常采用“行政吸纳政治”的方式,以缓解政治性危机,从而维护政治发展的另一大目标——政治稳定。从短期效果来看,这有利于为其政治发展赢得相对稳定的社会环境,但“行政吸纳政治”的空间也是有限的,行政机构不可能无限地扩大。从长远来看,这种“行政吸纳政治”的方式并不符合民主发展的方向,政治与行政一定程度的分离是民主政府的前提。

总之,广大发展中国家在加强行政集权的同时,应当注意不能超出政治性部门的控制。当然,这种政治对于行政的控制也不能超出一定的限度。“要想不失去民治政府,在很大程度上要看我们是否有能力防止政治对行政施加过大的压力,以防止控制行政的政党利用行政来不正当地影响公共意志的表达。”[67]另外,政治对行政的控制也并不是全盘否定行政集权,只是行政集权不能超出政治性部门的控制。“因为只有行政在一定程度上被集权化了,才能达到政治与行政功能之间必要的协调。”[68]

其次,行政集权不能损害最基本的民主体制。

西方发达国家是在自由资本主义充分发展的基础上发展到国家垄断资本主义的,因而资本的理性化程度较高,资本本身并不直接控制国家政权。西方发达国家加强行政集权的同时,国家政治结构仍然保留着代议分权民主的议会制度和公民普选制度,而且公民权利也在随之进一步扩大。所以它们加强了行政集权,但并不会从根本上损害民主体制。而在广大发展中国家,由于没有自由资本主义的充分发展,财富往往比发达国家更为集中在少数家族或寡头手中,资本直接控制政权运作。所以,在不少发展中国家,更多地是以国家的名义实行私人垄断,国家政权甚至成了少数家族或寡头谋取私利的工具。这些大的家族或寡头对政权的控制最直接有效的就是控制执政党、军队或行政机关,而不是代议机构。刚刚被军人政变赶下台的泰国他信集团即是如此。在他信执政3年后,他的家人在泰国商业杂志《金钱与银行杂志》和朱拉隆功大学联合推出的“泰国500大富豪”排名中占据了压倒性的优势:平通他·西那瓦,他信的二女儿,财产180亿泰铢(约合45亿美元),位列榜首;班纳颇·达玛旁,他信的大舅子,150.27亿泰铢,占据次席;盘通泰,他信的儿子,110亿泰铢,位居第四;他信最小的妹妹位居第六十五,妻子位居第三百二十一。他信家族财富的暴涨,开始引发曼谷知识界和部分民众的质疑,终于在最近一年中发酵为数十万人的“倒他”游行。[69]因此,从许多发展中国家的现实情况来看,它们的领导人往往身兼数职:通常既是大资本、大财团的直接掌控者,又是国家行政首长、党魁、军队首脑或宗教领袖。这就造成了一些发展中国家在实行集权的同时往往抛弃了民主。它们的集权往往超出了行政集权民主的范围。

再次,中央集权不能危害地方权能的发挥。

一个民族国家的政治发展的第一步,就是建立起有效的中央政府。但并不是要建立起一个“天下之事无大小皆决于上”的高度集权的政府,中央集权必须有一定的范围和限度。恩格斯指出,中央集权也不是将所有的权力集中于中央,中央集中的只是普遍性的权力。他指出:“既然集权是集中在一个中心,既然这里的一切都是汇集在一个点上,那么集权的活动必然应当是有普遍意义的,它的管辖范围和职权就应当包括一切被认为是有普遍意义的事情,而涉及这个或那个人的事情则不在内。”[70]

随着现代化的发展,无论是单一制国家还是复合制国家,中央政府在国家经济社会事务中所发挥的作用越来越大。社会突发性事件的频繁增多也要求中央政府作出迅速有效的反应,而这就必须要求一定程度的中央集权。对于发展中国家而言,要集中全国的力量促进现代化的发展,就必须努力防止地方主义的干扰。但同样要注意的是,在中央集权的同时还应设法调动地方的积极性。恩格斯说:“为了中央而牺牲各省并且建立丝毫也不比门阀贵族和金融贵族统治更公正、更合理的寡头统治,一个地区的贵族的统治,那它自然就在制造不公正。”[71]毛泽东在1956年著名的《论十大关系》一文中,就专门论述了中央与地方的关系。他指出:“我们的国家这样大,人口这样多,情况这样复杂,有中央和地方两个积极性,比只有一个积极性好得多。我们不能像苏联那样,把什么都集中到中央,把地方卡得死死的,一点机动权也没有。”“为了建设一个强大的社会主义国家,必须有中央的强有力的统一领导,必须有全国的统一计划和统一纪律,破坏这种必要的统一,是不允许的。同时,又必须充分发挥地方的积极性,各地都要有适合当地情况的特殊。”[72]

另外,中央集权并不是将权力集中于中央的某一个人或特殊的利益集团,而是代表整个国家的中央政府本身。因为政治发展不仅意味着国家能力的增强、权威的提高,它还意味着国家权威的合理化。韦伯认为,国家权威的基础主要有三种纯粹的类型:一是合理的性质:建立在相信统治者的章程所规定的制度和指令权利的合法性之上,他们是合法授命进行统治的;二是传统的性质:建立在一般的相信历来适用的传统的神圣性和由传统授命实施权威的统治者的合法性之上;三是魅力的性质:(建立在)非凡的献身于一个人以及由他所默示和创立的制度的神圣性,或者英雄气概,或者楷模样板之上。[73]一个国家的政治发展过程,也是一个国家权威基础的转换过程。现代国家的权威既不基于传统的性质,也不基于魅力的性质,而是基于合理的性质。也就是说,现代国家能力的增强及权威的提高,是建立在其制度的合法性基础之上的。因此,加强中央集权,并不是将权力集中于中央的某一个人或利益集团,而是集中于中央政府本身,即中央机关。对此,恩格斯曾明确指出:“国家集权的实质并不意味着某个孤家寡人就是国家的中心,就像在专制君主政体下那样,而只意味着一个人位于中心,就像共和国中的总统那样。就是说,别忘记这里主要的不是身居中央的个人,而是中央本身。”[74]

事实上,中央与地方的权力并不完全是此消彼涨的对立关系。在政治发展过程中,从政治体系的权力总量来看,它是一个不断增加的过程。在中央权力增长的同时,地方权力也可能随之增长。现代政治体系与传统政治体系比较,无论是其中央还是地方,其权力都要大得多。因此,加强中央集权并不一定是将地方的所有权力都收归中央。在发展中国家,地方政府与中央政府一样,往往苦于缺乏权力。因此,发展中国家在加强中央集权的同时,不能同时危害地方政府权能的发挥。“如果国家权力制度的发展以牺牲多样性和相对自治性地方制度变化为代价,那么不可能预期民主制文化将会出现。”[75]

总之,从世界各国的政治发展历程来看,一定程度的集权是必要的,但是集权过度就会物极必反。无论是资本主义国家,还是社会主义国家,都有过沉痛的教训。对于资本主义国家而言,法西斯主义的横行不仅给德意日本国人民带来了灾难,还给全球带来了无法挽回的损失。这正是广大发展中国家在其政治发展过程中必须避免的。

三、集权与分权的动态平衡

集权有限度,分权也有底线。如何将集权与分权限定在其限度之内,则是一个非常难以掌控的问题。这正如维尔所言:“我们不准备接受政府可以以‘效率’为由或其他任何理由而变成单一的、无分工的、铁板一块的结构,我们也不能接受可以允许政府成为由纯粹实用关系而偶然发生的简单凑合。”[76]我们所追求的是集权与分权的动态平衡。

1.建立和完善政党制度,实现代议分权与行政集权的平衡

对发达国家而言,不论是代议分权还是行政集权,其前提都是民主。在当今世界广大发展中国家和地区,民主始终是脆弱甚至是缺乏的。它们不可能像发达国家一样经历充分的代议分权民主再过渡到行政集权民主。因为任何选择都是现实的,既基于国内社会经济发展的现实,也基于国际环境发展变化的现实。现代化的压力迫使它们往往选择了行政集权,却抛弃了民主。但诚如古德诺在分析政治与行政的关系时所言:“一方面为了保证国家意志的执行,政治必须对行政进行控制;另一方面,为了保证政府的民治性和行政的高效率,又不能允许这种控制超出其所要实现的合理目的。”[77]而要实现政治与行政或者说代议分权与行政集权之间的动态平衡,关键在于建立和完善现代政党制度。

“现代化起步较晚的国家会同时面临着现代化起步较早的国家在一个相当长的历史时期内渐次遇到的各种各样的问题,这是一个特殊的难点。不过,同时面对许多问题既是一种挑战,也是一种机会。它至少使这些国家的精英分子能够选择自己需要优先处理的问题。”[78]如果行政集权势不可挡且迫在眉睫,那么最关键的就是想方设法控制行政集权不至于走向专制。行政组织过分强大会使民主政府不可能存在,而行政组织过分弱小会使政府因缺乏有效的管理而解体。因此,要实现代议分权与行政集权的平衡,如果不能在体制内找到,就必须到体制外即政党那里找到这种平衡。一方面通过政党竞争,保证公民意志得到有效表达,通过在议会内部政党之间的政策辩论,实现政治对行政的有效控制;另一方面,通过执政党掌管国家政权,尤其是行政机关,又不至于使行政完全听命于政治从而保持相对独立性。因为,“一个强有力的政党体制有能力做到两条,第一条是通过体制本身扩大政治参与,从而达到先发制人并使紊乱或革命的政治活动无法展开,第二条是缓解和疏导新近动员起来的集团得以参与政治,使其不至于扰乱体制本身”。[79]这样既保证了民意的充分表达,又保证了行政集权不至于伤及民主制度本身。古德诺在其《政治与行政》一书中十分赞赏英国的议会内阁体制。认为内阁对议会负责,议会对人民负责,这就保证了人民意志的表达并对行政实现了有效控制。而内阁由首相领导执行国家意志,首相兼党魁、政府首脑于一身,又有利于保证行政效率。事实上,联结政治与行政的并不是内阁的行政集权,而是政党。政党通过选举获得议会多数席位而执政,成为联系议会与内阁的桥梁。在美国那样的总统制国家,总统和议会分别选举产生,行政机关与立法机关之间并不是完全的隶属关系,因此,更加需要有体制外的政党进行协调。

然而,与英美发达国家不同的是,有些发展中国家并没有政党,到目前为止,没有政党的发展中国家有24个。有些发展中国家的政党并不是平衡政治与行政、代议分权与行政集权之间的桥梁,而是代替政治与行政。派伊在批评近代亚洲国家的政党时说:“亚洲国家既不能因为没有政党而把事情搞好,也不能因为有了政党而把事情搞好。就历史而言,政党之被引进亚洲国家,似乎解决了很多问题,但也制造了许多问题。”[80]因此,建立起现代政党制度就成为广大发展中国家政治发展的关键。

总之,对于发展中国家和地区而言,要实现政治发展的基本目标,必须建立起代议分权民主的基本框架,在代议分权民主的基本框架内实行一定程度的行政集权。而要实现代议分权与行政集权的动态平衡,必须不断完善现代政党政治。政党作为公民意志有组织的表达最为有效的工具,通过竞选执掌国家政权,从而成为联结政治与行政、代议机关与行政机关的桥梁。通过建立起相对完善的政党制度,发展中国家既可以保住代议分权的民主架构,又可以有效地确保行政集权不至于走向专制独裁。

2.中央与地方关系法治化,实现中央集权与地方分权的平衡

就一个国家或地区的政治发展而言,中央与地方的关系随着政治发展的不同阶段不断有所调整。历史发展到今天,随着全球化的进一步扩展,任何一个国家或地区都不可能脱离世界总的发展趋势而另辟蹊径。普尔认为,在以往的一百年中,不同的政治发展模式出现了一个共同的倾向,那就是向福利国家迈进。而在向福利国家迈进的过程中,就中央与地方关系来说,正在创造一种新的平衡。[81]林尚立在分析西方国家政府间关系发展的趋势时也指出:“虽然西方各国经济和社会发展状况、政府间关系的性质以及政治与行政传统均有所差异,但面对现代社会政治、经济和文化发展所提出的共同问题,西方各国在处理集权和分权问题时的指导思想是比较一致的,即在充分保证中央政府对地方政府的有效控制和协调的前提下,力求实现集权和分权的适度平衡。”[82]广大发展中国家虽然大多数还处于政治发展的初期阶段,但在中央与地方关系问题上,集分平衡也是其最佳途径。问题的关键是如何实现这种集权与分权的适度平衡。权力可以被集中,也可以被分散,但权力的集中与分散并不是随意的。

一方面,它必须符合权力本身的性质。孙中山先生在《中华民国建设之基础》一文中曾指出中央集权制与地方分权制的偏颇。他认为权之分配,不应以中央为对象,而应以权之性质为对象。他说:“夫所谓中央集权或地方分权甚或联省自治者,不过内重外轻、内轻外重之常谈而已。权之分配,不当以中央或地方为对象,而当以权之性质为对象。权之宜属于中央者,属之中央可也;权之宜属于地方者,属之地方可以。例如军事外交,宜统一不宜分歧,此权之宜属于中央者也;教育卫生,随地方情况而异,此权之宜属于地方者也。”[83]密尔在论及地方行政的原则及其职能时也强调,中央集权应与地方分权相结合。他提出三条基本原则:首先,一切纯属地方的事务——一切仅涉及一个地区的事务——应当归地方当局负责。其次,有关人身及财产安全、个人之间的公平审判等社会的头等重要的事情即关乎政府的首要目的的事情,都应置于中央监督之下。再次,中央应当监督地方,在极端的情况下有权解散地方议会或将地方行政长官免职,但无权作出新的任命,或停止地方机关的工作。[84]

另一方面,它还必须符合该国或本地区政治发展的实际。在当今西方国家的中央与地方关系的调整中,普遍存在这样一个趋势:“联邦制国家,像德国和美国,鉴于功能上的原因,变得较为中央集权化;而中央集权制的政府,如法国、西班牙或英国,则被迫将部分权力勉强地转移到地方或省级政府与中央集权的最高层政府之间,处于中间一级的新的地区性实体。”[85]这也就是说,一个国家在调整中央与地方关系时究竟采用何种策略,应基于其本身的国情。“现代的中央与地方的关系,只能理解为是一种过去和现在的结合。一个国家内部所出现的紧张是它早期的形成、发展和适应性变化的产物。”[86]因此,研究中央与地方的关系,就不得不求助于历史与现实的结合。

纵观世界各国,在政治发展过程中发达国家能轻易调整好的中央与地方的关系,对于发展中国家来说却是望尘莫及。其根本的原因就在于发达国家法治的完备。美国的建国之父们着力于建立一个有效的中央政府,但并不是建立一个高度集权的中央政府,尽管美国在其后二百多年的历史中中央政府的权力大大扩展。“政府的力量是保障自由不可缺少的东西;要想正确精明地判断,它们的利益是不可分的;危险的野心多半为热心于人民权利的漂亮外衣所掩盖,很少用热心拥护政府坚定而有效率的严峻面孔作掩护。”[87]因此,美国1787年宪法通过明确规定中央政府的权力的方式来划分中央与地方的权能关系。在今天看来,当时美国中央政府的权力算不上是中央集权,但它足以有效地维持中央政府的有效运转,又维持了美国地方自治的传统。因此,对于广大发展中国家而言,要实现中央集权与地方分权的动态平衡,并不是简单的权力的收放问题,而应该建立在本国社会经济发展与政治发展的基础之上,充分考虑到权力本身的性质,促进中央与地方权力配置的制度化、法治化。

总之,“如果应该由中央政府行使的权力相当一部分落到了地方政府手中,就是跌出了分权的底线;反之,如果应该由地方政府行使的权力相当一部分却集中在中央政府手中,就是超出了集权的上限。无论分权或集权都应适度,超出集权的上限或跌出分权的底线都是同样不可取的”。[88]而要保证中央集权与地方分权都不超出各自的限度,通过法治化规范与调整中央与地方的关系是其最为有效的途径。

【注释】

[1][英]M.J.C维尔:《宪政与分权》,苏力译,三联书店1997年版,第1页。

[2]王绍光:《分权的底限》,中国计划出版社1997年版,前言第1页。

[3]《马克思恩格斯全集》第41卷,人民出版社1982年版,第396页。

[4][美]阿尔蒙德:《发展中的政治经济》,载塞缪尔·亨廷顿等编:《现代化:理论与历史经验的再探讨》,上海译文出版社1993年版,第362页。

[5][美]塞缪尔·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,王冠华等译,三联书店1989年版,第130页。

[6][古希腊]亚里士多德:《政治学》,吴寿彭译,商务印书馆1965年版,第109页。

[7][美]加里布埃尔·A.阿尔蒙德、小G.宾厄姆·鲍威尔著:《比较政治学:体系、过程和政策》,曹沛霖等译,上海译文出版社1987年版,第80~81页。

[8][英]安德鲁·韦伯斯特:《发展社会学》,陈一筠译,华夏出版社1987年版,第90页。

[9]《马克思恩格斯全集》第21卷,人民出版社1965年版,第453页。

[10][美]塞缪尔·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,王冠华等译,三联书店1989年版,第131页。

[11][美]戴维·米勒:《布莱克维尔政治学百科全书》,中国政法大学出版社2002年版,第604页。

[12][美]塞缪尔·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,王冠华等译,三联书店1989年版,第32页。

[13]王沪宁:《比较政治分析》,上海人民出版社1987年版,第235~236页。

[14][美]塞缪尔·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,王冠华等译,三联书店1989年版,第132页。

[15][德]汉斯-于尔根·普尔:《欧洲现代化与第三世界》,载塞缪尔·亨廷顿等编:《现代化:理论与历史经验的再探讨》,上海译文出版社1993年版,第312页。

[16][英]奈杰尔·哈里斯:《第三世界的裂变》,改革出版社1991年版,第217页。

[17]薄贵利:《集权分权与国家兴衰》,经济科学出版社2001年版,第97页。

[18]《列宁选集》第3卷,人民出版社1972年版,第211页。

[19]田穗生等:《中外代议制度比较》,商务印书馆2000年版,第1页。

[20][英]洛克:《政府论》(下篇),叶启芳、瞿菊农译,商务印书馆1964年版,第89页。

[21][法]孟德斯鸠:《论法的精神》(上册),张雁深译,商务印书馆1961年版,第156页。

[22][英]M.J.C维尔:《宪政与分权》,苏力译,三联书店1997年版,第19页。

[23][英]J.S.密尔:《代议制政府》,汪瑄译,商务印书馆1982年版,第80页。

[24]参见[英]埃弗尔·詹宁斯:《英国议会》,商务印书馆1959年版,第2页。

[25][德]汉斯-于尔根·普尔:《欧洲现代化与第三世界》,载塞缪尔·亨廷顿等编:《现代化:理论与历史经验的再探讨》,上海译文出版社1993年版,第323页。

[26]施雪华:《政治现代化比较研究》,武汉大学出版社2006年版,第420~430页。

[27]转引自孙哲:《权威政治》,复旦大学出版社2004年版,第346页。

[28]邢来顺:《迈向强权国家——1830—1914年德国工业化与政治发展研究》,华中师范大学出版社2002年版,第179页。

[29]许多发展中国家实行的往往不是真正意义上的行政集权制,而是政党集权、军人专制独裁甚至君主专制,在此,为了区别于代议分权民主体制,将其全部归入行政集权制,因为无论是政党、军人,或者君主,大多是以集中行政权力,压制政治性机关即民意机关的权力而实行统治的。

[30]徐济明、谈世中主编:《当代非洲政治变革》,经济科学出版社1998年版,前言第1页。

[31]施雪华:《政治现代化比较研究》,武汉大学出版社2006年版,第420~430页。

[32]赵永茂:《中央与地方权限划分的理论与实际》,台湾翰芦图书出版有限公司1997年版,第3页。

[33]L.J.Sharpe,Decentralist Trends in Western Democracies,London:Sage Publication,1979,p.20.

[34][美]塞缪尔·亨廷顿、琼纳尔逊:《难以抉择——发展中国家的政治参与》,华夏出版社1989年版,第1页。

[35][美]塞缪尔·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,王冠华等译,三联书店1988年版,第367页。

[36]林尚立:《国内政府间关系》,浙江人民出版社1998年版,第148页。

[37][英]詹姆斯·布赖斯:《现代民治政体》,张慰慈等译,吉林人民出版社2001年版,第933页。

[38]参见[美]戴维·伊斯顿:《政治生活的系统分析》,王浦劬译,华夏出版社1999年版,第六章。

[39][英]詹姆斯·布赖斯:《现代民治政体》,张慰慈等译,吉林人民出版社2001年版,第134页。本引注根据英文原文,对译者的译文稍有改动。

[40]燕继荣主编:《发展政治学:政治发展研究的概念与理论》,北京大学出版社2006年版,第115页。

[41]王绍光:《分权的底限》,中国计划出版社1997年版,第1~2页。

[42]王绍光:《分权的底限》,中国计划出版社1997年版,第25页。

[43]赵永茂将其概括为国家绝对主权论、中央集权论、国家统合论、政治同质化论、中央补助政策论、新联邦主义、区域规划发展论、国家化政策论、总体经济论等九种。参见赵永茂:《中央与地方权限划分的理论与实际》,台湾翰芦图书出版有限公司1997年版,第57页。

[44]John Gyford Steven Leach and Chris Grome,The Changing Politics of Local Government,London:Uncoin Inc.,1989,pp.247-249.转引自赵永茂:《中央与地方权限划分的理论与实际》,台湾翰芦图书出版有限公司1997年版,第62~63页。

[45]林尚立:《国内政府间关系》,浙江人民出版社1998年版,第144页。

[46][英]伊夫·梅尼等主编:《西欧国家中央与地方的关系》,朱建军译,春秋出版社1989年版,第5页。

[47]林尚立:《国内政府间关系》,浙江人民出版社1998年版,第155页。

[48]陈鸿瑜:《政治发展理论》,台北桂冠图书股份有限公司1995年版,第145页。

[49]林尚立:《国内政府间关系》,浙江人民出版社1998年版,第166页。

[50]艾德加多·波宁哥:《拉丁美洲民主的前景与挑战》,载刘军宁主编:《民主与民主化》,商务印书馆1999年版,第255页。

[51]王绍光:《分权的底限》,中国计划出版社1997年版,第61页。

[52][古希腊]亚里士多德:《政治学》,吴寿彭译,商务印书馆1965年版,第215页。

[53][美]加里布埃尔·A.阿尔蒙德、小G.宾厄姆·鲍威尔著:《比较政治学:体系、过程和政策》,曹沛霖等译,上海译文出版社1987年版,第61页。

[54][美]加里布埃尔·A.阿尔蒙德、小G.宾厄姆·鲍威尔著:《比较政治学:体系、过程和政策》,曹沛霖等译,上海译文出版社1987年版,第70、71页。

[55]“瀑布模式”原是多伊奇用来分析在国际事务中精英引导舆论形成时所用的生动比喻。但其所揭示的却是信息的传递无论是自上而下还是自下而上,都会在每一个横向层面上(瀑布潭)中被打断和改造。参见Karl Deutsch,The Analysis of International Relations,Englewood Cliffs,N.J.Prentice-Hill,1968,pp.101-102.

[56][美]乔·萨托利:《民主新论》,冯克利、阎克文译,东方出版社1998年版,第217页。

[57][美]乔·萨托利:《民主新论》,冯克利、阎克文译,东方出版社1998年版,第261页。

[58]参见施雪华:《政治现代化比较研究》,武汉大学出版社2006年版,第422~425页。

[59][英]伊夫·梅尼:《西欧国家中央与地方的关系》,朱建军等译,春秋出版社1989年版,第8页。

[60]保罗·肯尼迪认为,由于欧洲中世纪的地方自治和分权,使得欧洲特别是西欧不存在可以有效遏制商业发展的统一权威,没有哪个中央政府可以通过改变政策重点而造成某一特定产业的兴衰,没有繁重的税收对商人和企业家的掠夺,从而导致了在各城市之间或较大王国之间的原始的军备竞赛,从而促进了技术的发展。这在当时的中国、印度及其他文明古国那里都不存在。参见[美]保罗·肯尼迪:《大国的兴衰》,蒋葆英译,中国经济出版社1989年版,第33~36页。

[61]薄贵利:《集权分权与国家兴衰》,经济科学出版社2001年版,第219~220页。

[62][美]塞缪尔·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,王冠华等译,三联书店1988年版,第127页。

[63][英]M.J.C维尔:《宪政与分权》,苏力译,三联书店1997年版,第10页。

[64][英]M.J.C维尔:《宪政与分权》,苏力译,三联书店1997年版,第6页。

[65][美]F.J.古德诺:《政治与行政》,王元译,华夏出版社1987年版,第10页、第9页。

[66][美]F.J.古德诺:《政治与行政》,王元译,华夏出版社1987年版,第14页。

[67][美]F.J.古德诺:《政治与行政》,王元译,华夏出版社1987年版,第70页。

[68][美]F.J.古德诺:《政治与行政》,王元译,华夏出版社1987年版,第69页。

[69]《他信:“首富总理”沉浮录》,载《南方周末》2006年10月5日第一版。

[70]《马克思恩格斯全集》第41卷,人民出版社1982年版,第396页。

[71]《马克思恩格斯全集》第41卷,人民出版社1982年版,第394页。

[72]《毛泽东著作选读》下册,人民出版社1986年版,第729、730~731页。

[73][德]马克斯·韦伯:《经济与社会》(上卷),林荣远译,商务印书馆1997年版,第241页。

[74]《马克思恩格斯全集》第41卷,人民出版社1982年版,第397页。

[75][美]V.奥斯特罗姆等编:《制度分析与发展的反思——问题与抉择》,王诚等译,商务印书馆1992年版,第15~16页。

[76][英]M.J.C维尔:《宪政与分权》,苏力译,三联书店1997年版,第10页。

[77][美]F.J.古德诺:《政治与行政》,王元译,华夏出版社1987年版,第21页。

[78][美]塞缪尔·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,王冠华等译,三联书店1989年版,第368页。

[79][美]塞缪尔·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,王冠华等译,三联书店1989年版,第380~381页。

[80]Lucian W.pye,“Party Systems and National Development in Asia”,in Joseph Lapalombara and Myron Weiner(eds.),pp.369-398.转引自陈鸿瑜:《政治发展理论》,台北桂冠图书股份有限公司1995年版,第201页。

[81][德]汉斯-于尔根·普尔:《欧洲现代化与第三世界》,载塞缪尔·亨廷顿等编:《现代化:理论与历史经验的再探讨》,上海译文出版社1993年版,第323页。

[82]林尚立:《国内政府间关系》,浙江人民出版社1998年版,第164页。

[83]孙中山:《民权与国族——孙中山文选》,曹锦清编选,上海远东出版社1994年版,第240页。

[84]参见[英]J.S.密尔:《代议制政府》,汪瑄译,商务印书馆1982年版,第215~220页。

[85][德]汉斯-于尔根·普尔:《欧洲现代化与第三世界》,载塞缪尔·亨廷顿等编:《现代化:理论与历史经验的再探讨》,上海译文出版社1993年版,第323页。

[86][英]伊夫·梅尼:《西欧国家中央与地方的关系》,朱建军等译,春秋出版社1989年版,第3页。

[87][美]汉密尔顿等:《联邦党人文集》,商务印书馆1980年版,第5页。

[88]王绍光:《分权的底限》,中国计划出版社1997年版,第28页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。