1867年之后,奥地利之外的德意志地区就剩下南部的四个邦国还游离在联邦之外,这四邦是巴伐利亚、符腾堡、巴登、黑森—达姆斯塔特。统一南德的阻力在于拿破仑三世治下的法国。

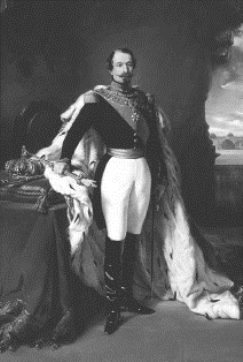

拿破仑三世(1808~1873)

拿破仑三世原名是路易·波拿巴,拿破仑的弟弟路易的儿子,其母是拿破仑的继女(即约瑟芬之女)。在拿破仑帝国崩溃之后,路易·波拿巴长期在外流亡。此人虽然才能与伯父相去甚远,但是极有野心,企图继承拿破仑的事业,建立一个新帝国。1848年法国发生了革命,七月王朝被推翻,路易·波拿巴回国参加选举。他自封是拿破仑的继承人,又做了很多充满诱惑力的许诺,最后以绝对优势当选为总统。1852年12月,路易·波拿巴政变成功,加冕为皇帝拿破仑三世(二世的称号留给了拿破仑早夭的儿子罗马王),法兰西共和国也就摇身一变成为法兰西第二帝国。

拿破仑三世是一个典型的投机分子,好大喜功,爱慕虚荣,到处伸手,总想在国际上扩大法国的威望和权势,特别是他这个皇帝当得有些名不正言不顺,自己也颇为心虚,所以非常在意公众舆论,总想做出惊天动地的大成就以博得民众崇拜,为自己的皇位增加合法性。下面的这则小故事说明了那个时代出身的重要性:

拿破仑三世称帝之后,照例各国都要发贺电。按照欧洲王室文书来往的习惯,君主之间互称“君主和亲爱的兄弟”,毕竟,欧洲的王室之间都有着千丝万缕的联系,它们是一个有着共同利益、共同理念,甚至共同血统的封闭的小团体。但是,沙皇尼古拉一世决定要羞辱一下拿破仑三世,因为他认为,拿破仑家族永远无权充当“君权神授”的君主,他们是“篡位者”。所以,尼古拉就打破惯例,故意称拿破仑三世为“君主和亲爱的朋友”,用“皇帝路易·拿破仑”的称号代替“皇帝拿破仑三世”,以此来表达对这个平民而非正统出身的皇帝的蔑视。

正因为没有那些正统出身的君主的天然合法性和底气,拿破仑三世就更要追求功名,追求荣誉。

19世纪60年代,视威望为生命的拿破仑三世遭遇了两个重大挫折:一个是眼睁睁地看着普鲁士飞速地强大起来却没有得到任何补偿,第二是侵略墨西哥失败。所以,此时的拿破仑三世比任何时候都更需要提升自己的威望。他不能允许德国统一,因为这会削弱法国的力量,妨碍法国在欧洲称霸。在他的阻挠之下,南德四邦留在了联邦之外。他主张南德另外成立联邦,实际上就是要在法国的控制之下。当时法国掌握着斯特拉斯堡这个要塞,法国军队随时可以长驱直入南德诸邦,所以它们不敢和拿破仑三世翻脸。1868年,拿破仑三世狂妄地宣称:

只有俾斯麦尊重现状,我才能保证和平;如果他把南德意志邦拉进北德意志联邦,我们的大炮就会自动发射。

所以,德国要想最后统一,就必须要和法国打一仗。

当时总体形势对普鲁士是有利的。英、法在海外的争夺非常激烈,英国不愿意法国在欧洲进一步扩张,所以希望普鲁士的实力得到加强以牵制法国。对俄国,俾斯麦开出的价码是支持俄国废除1856年的《巴黎条约》有关黑海中立化的条款,这对俄国非常有吸引力,因为黑海中立化使俄国不能在黑海拥有舰队;而法国支持波兰起义、反对修改黑海中立化条款则让俄国耿耿于怀;法国和奥匈帝国接近、奥匈帝国在巴尔干半岛的推进又引起俄国的不安。这一切,使俄国站在了普鲁士的一边。意大利因为教皇国被法国占领,不仅国家统一尚未最后完成,首都也不能迁到更具号召力的罗马,所以决不会帮助法国。奥匈帝国虽然最有可能站在法国一边,但是内部矛盾重重,其领土又被普、俄、意三国包围着,它的皇帝也认为,这场战争法国一定会获胜,等法国打得差不多了奥匈再参战。如此一来,在未来的战争当中,将不会有哪个国家帮助法国对付实力已经今非昔比的普鲁士。

现在,万事俱备,只欠一个开战的借口。这个借口也很快就找到了。1868年9月,西班牙发生革命,女王被推翻,逃往法国。西班牙人准备把王位献给普鲁士霍亨索伦家族的利奥波德,此人是普王威廉一世的远亲。但是,威廉一世反对利奥波德接受王位,认为西班牙几十年来一个革命接着一个革命,一个外来的王室很快就会威信扫地,不可能坐稳王位。但是俾斯麦对此很有兴趣,所以鼓动西班牙再三提出请求。最后,威廉一世同意了。1870年7月3日,消息传到法国,引起了爆炸性的反应,法国的报纸和民众掀起了抗议浪潮,他们要求普鲁士撤回候选人,否则就兵戎相见。7月9日,拿破仑三世派驻柏林大使去埃姆斯温泉,与在此疗养的国王进行了四次会晤。在国王的劝说下,7月12日,利奥波德宣布放弃西班牙王位。

威廉一世(1797~1888)

至此,事情已经解决。但是法国国内不依不饶,出现了狂热的战争叫嚣。7月13日早晨,法国驻柏林大使接到本国外交大臣指示,紧急要求普王接见他。威廉一世决定把接见安排到晚上,他想和俾斯麦派来的使者先商量一下。可是法国大使特别任性,把国王堵在了公园里,非让他保证在将来永远不赞成霍亨索伦家族的成员登上西班牙的王位。这个要求实在是太过分了,完全想挑起战争,或者让普鲁士蒙受巨大耻辱。威廉一世当然拒绝了法国大使的无礼要求。可是大使纠缠不休,当天晚上还想再见国王提出这个问题。一位侍从副官告诉大使,国王认为这件事已经结束,已没有什么可对他说的了。国王让外交部的官员把这件事电告俾斯麦,允许他把此事转告新闻界和驻外使节。

事情发展到这一步,按理战争的危险已经过去。可是,俾斯麦要的不是和平,他希望法国人干蠢事侮辱普鲁士人,激起他们的民族感情,让他以普鲁士拯救者的身份对法国进行一场民族战争。在埃姆斯的谈判让俾斯麦心情非常郁闷。13日晚上,他与总参谋长老毛奇、陆军部长罗恩在一起喝闷酒,突然接到从埃姆斯发来的急电。他发现这个电报可以派上用场,就把电报做了巧妙的修改,使它具有了侮辱法国和最后声明的性质。电文本来是这样的:

……他(国王)决定不再接见贝内代蒂伯爵(法国大使),并通过副官转达现在无法告诉他更多消息。

俾斯麦把它改成:

……国王不愿再次接见大使,令值日副官转达无可奉告更多消息。

他把改过的电文给老毛奇和罗恩念了一遍,老毛奇说,“语调变了,原来听起来像是退兵号,现在就像是迎战的号角。”俾斯麦估计,电文一发表,午夜就会传遍巴黎,将起到“红布对高卢牛的作用”。果不其然,加工过的电文在法国引起了狂怒,巴黎的群众开始鼓噪了,原来被禁止的《马赛曲》又高唱了起来,并且高喊着“战争万岁,打到柏林”的口号。而普鲁士人则欢呼俾斯麦对法国人挑衅所做出的回答。两边的民族主义情绪都陷入了一种歇斯底里的状态。拿破仑三世被彻底激怒,7月15日,法国议会通过战争拨款。法国军人扬言,8月15日到柏林给拿破仑三世过生日。7月19日,法国正式对普鲁士宣战。

从当时普法两国的力量对比看,普鲁士在武器方面并不占优势。普鲁士步兵装备的是从1841年开始使用的撞针枪,而法国步兵所用的是后膛枪,可以瞄准到1200米,为针发枪的2倍。但是,法国却缺乏一个有效的参谋本部,这是双方最致命的差距。当战争爆发时,法国参谋本部的军官们都是一些只会耍笔杆子的人,年轻的与军队完全没有接触,年长的都忙于例行公事。对此,法国驻柏林的武官斯多夫中校在1868年2月25日的报告中大胆预言:

一旦战争爆发,在普鲁士的各种优势中,最重要的却莫过他们的参谋本部的军官团。我们根本无法与之比较。在下一次战争中普鲁士的参谋组织将为其制胜的最重要因素。

果然,以老毛奇为首的普鲁士参谋本部对战争做了精心准备,拟定的作战计划非常周密,对一切可能预见到的困难都制定了克服的办法。他们对法国铁路的运输能力调查得一清二楚,发给普军的莱茵河与巴黎之间的地图,比法国人的还准确。普鲁士为了把军队迅速运到前线还修了战略铁路。后勤工作安排得井井有条,从肩上扛的来复枪到口袋里的手帕都准备好了。普鲁士人甚至连法国可以动员的兵力、军队的集中地都做出了非常精确的估计。虽然法国的后膛枪要优于普鲁士的撞针枪,但普鲁士修正了自己在大炮上的弱点,后膛装弹的铁炮在速度和炮火的准确性上都要优于法军。

反观法国,虽然首先宣战,但战争准备一团混乱。战斗打响之后,普鲁士人在边境地区集中了38万人,而法国只有22.4万人,法国的士兵找不到军官,大炮没有炮弹,马匹没有马具,军粮供应不足,军官甚至没有必要的地图。所以,这完全是一场一边倒的战争。

9月2日,法军在色当惨败,皇帝成为俘虏。9月4日,巴黎发生革命,法兰西第二帝国被推翻。之后,普军长驱直入,9月19日包围巴黎。1871年的1月28日,法国政府向德国投降,签订停战协定。之后,巴黎工人在3月18日起义,在28日成立了人类第一个无产阶级专政的政权——巴黎公社。

就在普鲁士大军在战场获得节节胜利的时候,德国的统一也最终完成了。1870年11月25日,俾斯麦与南德四邦缔结了联合条约,实现了德国统一。1871年1月18日,普王威廉一世在凡尔赛宫镜厅举行了加冕称帝仪式,德意志第二帝国诞生。1701年的这一天,是勃兰登堡—普鲁士由选侯变成王国的日子,170年之后,王国又变成了帝国。而当年修建了凡尔赛宫的路易十四绝对不曾想到,他所钟爱的镜厅居然被另一个国家的皇帝作为加冕的地方,而那个国家在路易十四时代还完全是一盘散沙,是他的马蹄可以随意践踏的地方。

为了表彰俾斯麦对德国统一所做出的巨大贡献,德皇威廉一世送给了俾斯麦一份特殊的生日礼物——一幅油画。油画所展现的场景就是1871年1月18日在巴黎凡尔赛宫镜厅所举行的德国皇帝登基仪式。皇帝希望能够在这幅画中突出俾斯麦的个人形象,所以画师就给俾斯麦画上了白色的制服。

结束普法战争的《法兰克福条约》于1871年5月10日签订。这是一个非常苛刻的条约,内容如下:

(一)法国把阿尔萨斯和洛林的大部分割让给德国。这两个省在历史上属于神圣罗马帝国,但在17、18世纪相继划归法国,已经成为法国重要的工业区。

(二)法国向德国赔偿50亿法郎,年内交付10亿法郎,其余在3年内交清。

(三)在赔款付清之前,德军对法国三分之一的领土实行占领,法国负责供应占领军的给养。

普法战争和《法兰克福条约》的影响极其深远。如此难看的失败、如此屈辱的条约严重地挫伤了法国人的民族自尊心,让法国人对德国产生了无法调和的仇恨,从此法德成为宿敌,陷入了冤冤相报的恶性循环。法国一心要复仇,而德国则千方百计要孤立、削弱法国,双方都要寻找盟友。在此后的30年当中,以德、法为核心,欧洲逐渐形成了两大对立的军事集团,并最终导致一战爆发。

普法战争以及此前普奥战争的速战速决还导致了当时欧洲人的一种错误认识:工业化时代的战争将是短促的、相对不那么痛苦的。若干年之后,欧洲国家带着这一乐观心态走进了第一次世界大战。而事实完全相反。武器的进步提高了战场的杀伤力,铁路的使用可以集中更多的部队、在更大的范围内供应军队,大众政治的兴起则使战争成为全民族的战争。最终,工业化时代的战争变成漫长、残酷的总体战。只是由于俾斯麦出色的领导才能、普鲁士杰出的参谋本部、它的军队的作战技巧以及对手的无能,才使普法战争和普奥战争成为速决战。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。