1.政治极化:冷战后美国对外战略的政治运作机制

进入20世纪90年代,随着苏联解体和两极体系的终结,维系“后越南战争”时代自由国际主义战略共识的最后一支力量不复存在,这一战略最终走向瓦解。相应地,由国内社会联盟格局日趋显著的“对等极化”特点所决定,二战后美国对外战略演化的第二阶段——两党“合作”与“制衡”并存的过渡期——宣告结束,美国对外战略背后的政治运作机制由此进入以“政治极化”或“弱总统、强国会”为核心特征的第三个阶段。毫无疑问,这一机制的确立意味着国内政治冲突已成为美国外交的主要驱动力。

从某种程度上讲,围绕对外战略而产生的国内政治冲突使民主、共和两党从自身利益出发,对冷战终结这一重大历史事件的认知出现巨大差异。在民主党看来,“单极时刻”的到来为美国提供了一个绝好的进行战略收缩的机会,使得政府可以将主要精力及资源用于国内社会改革和经济复兴。然而在共和党看来,“单极时刻”则意味着可以更为自由地进行地缘战略扩张(如向中东、欧洲和东亚等战略要地),强化其霸权地位。[37]在这一背景下,两党在对外战略问题上的极化趋势便不可避免,并且在冷战结束后呈现出日益加剧之势。[38]

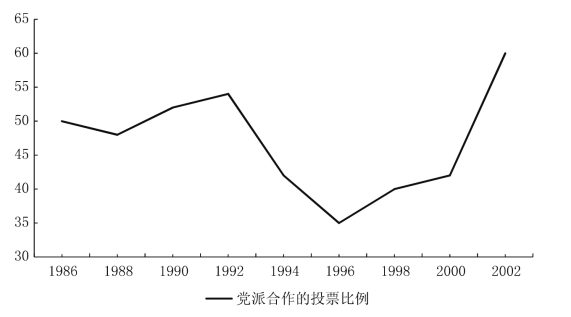

例如,1991年美国国内围绕海湾战争而引发的党派分歧,可谓冷战后美国政治不断极化的最初表现或“预演”。在参议院授权使用美国军事力量将伊拉克逐出科威特的投票中,支持仅以52∶47的微弱优势胜出,投票结果体现出鲜明的党派“划线”特点。[39]尽管美国在海湾战争中取得令人印象深刻的胜利,但这种胜利并未转化为总统乔治·沃克·布什(George H.W.Bush)赢得连任的筹码。图4-3清晰地表明,两党在对外战略上的“跨党派投票”比例在20世纪90年代前半期经历了一次骤然下降,以至于到第一百零四届国会(1996—1997年)时,这一比例已降至二战结束后的最低点。针对冷战后两党在对外战略制定过程中所体现出来的以利益冲突为基础的相互制衡行为,民主党参议员、时任参议院少数党领袖的汤姆·达施勒(Tom Daschle)曾于1996年指出,“冷战给美国施加了强大的促使两党合作的外部压力,推动了自由国际主义战略的形成……然而现在的悲剧在于,两党间的合作已经越来越成为一种历史记忆”。[40]

图4-3 1986—2002年两党在外交政策上的“跨党派投票”占比(单位:百分比)

资料来源:由Congressional Quarterly以及The New Republic统计数据绘制。

具体而言,冷战后民主党人几乎完全将自身的对外战略观念建立在自由国际主义中强调国际制度和多边合作的部分,同时对该战略的另一个重要方面——对美国力量的积极运用——开始产生越来越明显的排斥。例如,无论是1993年出现美军人员伤亡后迅速从索马里撤军,还是1999年科索沃危机期间主要依靠北约盟友的集体干预和空袭行动实现自身目标,在整个20世纪90年代,克林顿政府对于美国军事力量的运用始终表现出一种较为犹豫的态度。又如,与军事力量运用形成鲜明对比,克林顿政府对于签署《全面禁止核试验条约》和《京都议定书》等多边性国际条约和规范却表现出较大的认同与热情。但遗憾的是,共和党控制的国会却对该类合作毫无积极性,参议院不仅在此期间拒绝批准以上条约,还声称克林顿此举损害了美国的国家主权并有违国家利益。[41]正如布什政府时期担任美国驻联合国大使的约翰·鲍顿(John Bolton)在2000年指出的,“‘全球主义者’的主张将会给美国的利益造成巨大损失……使得美国的政策灵活性和国际权力严重受限。”[42]

如果说克林顿政府的对外战略总是朝着多边主义、国际制度与国际合作靠拢,那么布什上任后美国的对外战略却迅速转向了军事主义和单边主义。例如,在时任美国国防部长、新保守派的著名代表人物唐纳德·拉姆斯菲尔德(Donald Rumsfeld)主导的所谓“新军事革命”下,美国的军费开支在9·11事件后急剧增加:到2005年,美国的军费规模比2000年猛增近70%。[43]又如,在白宫和国会都被共和党人控制的情况下,布什时期美国对于多边主义和国际合作表现出极其显著的排斥心理:布什政府不仅拒绝加入《京都议定书》和《反弹道导弹条约》(Antiballistic Missile Treaty),而且拒绝北约在阿富汗和伊拉克问题上提供军事援助,同时绕开联合国及安理会的授权单独采取行动。总之,布什及其幕僚公开地对国际制度与多边合作表示出怀疑和否认的态度,力图通过单边主义式的对外扩张使得“单极时刻”发展为一种美国主导的“单极世界”。[44]

布什的上述对外战略主张及其行为在美国国内引发了来自民主党主流势力的强烈反弹。早在2000年进行总统竞选时,布什曾声称自己将成为“一个团结者,而非分裂者”。[45]然而事实上,他的外交政策却距“中间道路”越来越远,其目的并非弥合党派分歧,而是将其作为政治工具,进一步巩固自身在保守派支持者中的地位。[46]此外,按照斯奈德等学者的研究,布什政府的极化立场还可以发挥一种在美国政治中常见的“楔子议题”(wedge issue)的作用,即通过突出国家安全议题的重要性和紧迫性,使其单边主义和军事主义的对外政策对中间选民甚至一部分民主党的国内支持者产生吸引力和号召力,以此实现对竞争对手的“分而治之”(divide and rule)。[47]因此,与罗斯福和杜鲁门致力于构建国内共识相反,布什以国内政治冲突作为实现个人政治利益的工具,不得不说是在极化了的国内社会背景下最为理性的选择。例如,在2004年的总统选举中,布什将其竞选议题集中于恐怖主义威胁和国家安全,声称如果民主党赢得选举,美国将会“迎来一场灾难。”[48]无独有偶,副总统理查德·切尼(Richard Cheney)也公开地对民主党进行尖锐批评,以赢得选民对共和党的支持。在一次演说中,他甚至称“如果我们作出了错误的选择,那么美国就会再一次被恐怖主义袭击。”[49]在这次选举后,英国著名杂志《经济学人》(Economist)一针见血地指出,“美国政治的分裂程度在这一代人里是无法超越的。”[50]此后,在2006年的国会中期选举中,布什以几乎相同的论调称,如果民主党获胜,那将是“恐怖主义的胜利和美国的失败。”[51]最终,当民主党在中期选举中赢得国会多数地位时,美国政治的极化与冲突愈发加深。正如《华盛顿邮报》当时的一篇文章所指出:“民主党在中期选举中的胜利加剧了共和党温和派的衰落,同时进一步巩固了保守派对于共和党的主导”。[52]因此,此次选举导致的最直接结果是,共和党在意识形态上的“一致性”达到历史上的最高点;与此同时,民主党中的自由派也开始不断伸张其来自民粹主义的力量,这就使得民主党领袖正在被一股强大的力量不断向“左”的方向推动。[53]这样一来,两党在意识形态上的“重叠”几乎消失不见。例如,在政治实践中,2007—2008年第一百一十届国会就伊拉克战争问题进行投票时,众议院的201名共和党议员中仅有17人主张美国撤军,而两院的民主党人中却有95%支持设立一个明确的撤军时间表。总之,根据一项被广为引用的数据,此时美国国会的两党极化已达到近一百年来最为严重的程度。[54]

2.国家中心视角:冷战后美国对外战略的研究路径

上一节已经指出,随着冷战后两极格局的瓦解,国际体系压力作为美国对外战略干预变量的作用急剧衰减,两党围绕对外战略进行稳定合作的外部“黏合剂”不复存在。在这一背景下,两党及其各自代表的社会力量自越南战争后在外交上逐步深化的利益分歧成为美国对外战略背后的唯一决定因素,以“政治极化”为特征的政治机制随之取代了冷战时期的“党派合作”以及“合作—制衡”成为后冷战时期美国外交的运作模式。由于体系因素的大幅弱化,国内政治斗争发展为美国外交的核心动力。基于此,无论是体系中心视角还是体系—国家视角都无法反映出这一时期美国对外战略的演化逻辑,因而一种国家中心的理论视角是把握该阶段美国对外战略实践合乎逻辑的研究工具。

1993年克林顿入主白宫时,美国在军事、经济和政治等领域都是当之无愧的全球唯一超级大国。军事上,军费开支超过2 800亿美元,不仅相当于中俄两个大国总和的三倍,而且超过其所有盟友的总和。[55]经济上,美国的经济规模占全球总量的四分之一,是排在第二位的日本的近三倍。政治上,是世界上唯一一个拥有全球性利益的大国。因此,冷战后的国际体系为美国所提供的战略行动空间达到史无前例的广度,体系变量对于美国外交的影响已微乎其微,其战略选择几乎完全取决于国内社会和政治因素,尤其是政治领导人所代表的正在趋于“两极化”的社会联盟的利益诉求。

毫无疑问,克林顿政府和小布什政府都认识到冷战后美国对外战略面临的上述新背景,不约而同地将外交视为服务其国内政治目的的一种工具。就克林顿而言,早在竞选总统期间,便公开宣称要利用冷战结束带来的“和平红利”,将施政重点放在解决国内经济和就业问题上,[56]外交问题至多只能排在第二位。[57]当然,从维护美国的全球战略利益和霸权地位的根本目标出发,克林顿时期的美国并未回到孤立主义,而是进行了战略收缩,或者用一些学者的话说,运用了“选择性干预”战略等更为低成本的方式维护美国在世界上的“一超”地位。[58]因此,这一战略变迁鲜明地反映出民主党及其所代表的东北部/太平洋沿岸社会联盟的利益偏好,即“要黄油不要大炮”。

克林顿政府的战略收缩在实践中的体现有多个方面。例如,在军事开支问题上,扣除通货膨胀的因素,1998年美国的军费总额较1988年减少约1 000亿美元,这一点成为20世纪90年代美国总体上趋于战略收缩最有力的证明。[59]又如,克林顿在海外干涉等问题上更倾向于采用多边外交等成本更为低廉的方式行动,从而使得美国的联邦开支可以主要用于民主党所倚重的社会项目。[60]

与克林顿相反,同样处于冷战后美国“单极时刻”的共和党总统布什却采取进攻性外交或“大棒”(big stick)式的扩张政策,力图强化美国的全球霸主地位,进一步拓展其全球利益。因此,布什时期美国对外战略选择的这种“突变”无法从国际体系因素中找到答案,而只能从国内政治中发现其蕴含的根本逻辑。正如前文已反复论述的,布什政府的单边主义战略主要反映的是共和党及其所代表的美国南部/中西部社会联盟的外交利益;同时,布什政府通过利用9·11事件将国家安全议题置于内政外交的首要位置,还可以使民主党人在外交上处于被动的防守状态,由此争取到更多中间选民甚至一部分民主党支持者对于这一战略的认同。[61]归根到底,进攻性对外战略服务于布什及其所在党派的政治利益。

在实践中,布什政府的扩张战略同样体现在多个方面。例如,在最具象征意义的军费开支领域,1999年美国的军费规模仅占联邦总开支的16%,到2008年时,这一比例已上升到21%;与此同时,布什时期美国在军事人员方面的经费开支(除两场战争以外)也较2000年增长了40%。[62]又如,布什政府对于多边合作与国际制度表现出极为明显的排斥态度,在上文提到的各类国际条约、多边国际组织和国际制度等领域都无一例外地按照自身利益和意愿一意孤行,仅在共和党人最具热情的自由贸易问题上能够接受多边谈判,当然这种接受是以美国主导为前提的。[63]

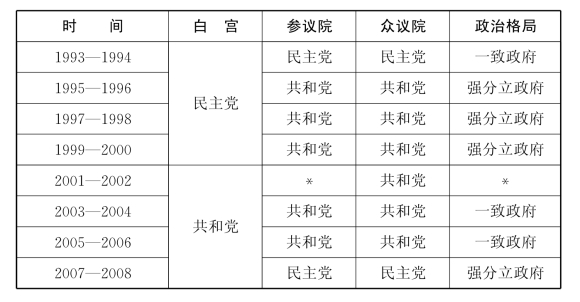

总之,通过回顾冷战后美国对外战略在克林顿和布什两任总统治下的巨大差异,同时考虑到国际体系结构并未发生根本变化,只能以国内政治和社会视角切入,才能找到上述变化背后的动力、逻辑与根源。因此,在“权力制衡”或“弱总统、强国会”的政治运作机制下(见表4-1),对于美国外交实践的研究便应采取国家中心的视角。接下来,将以上述理论和方法为基础,对在后冷战时代自由国际主义战略瓦解的背景下,美国对外战略实践所呈现的内在矛盾进行更为具体的解读。

表4-1 1993—2008年美国“分立政府”与“一致政府”的统计

注:“强分立政府”指的是,白宫被某个政党控制,国会两院被另一个政党控制的局面;如果说白宫和国会中的某一院被某个政党控制,国会中的另一院被另一政党控制,则为“弱分立政府”;表中表示在该届国会中多数党的归属发生过多次更改。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。