1.1.1 从山寨到创新

“你不理财,财不理你”这句话对中国普通消费者而言可谓再熟悉不过了,金融机构的投资顾问、理财经理们最喜欢拿这句话来“忽悠”你投资,可无论大家如何吹嘘资产配置、主动管理或被动管理,那些运用复杂金融工具合成的或难以理解其投资策略的基金或其他金融产品却始终难敌一个看起来最好理解的中国特色“土鳖”——银行理财产品。在理财产品已走入千家万户,我们已逐渐熟悉它的存在的当下,回过头看,理财产品到底是如何产生的呢?

时间回到20世纪90年代,那时中国的现代金融业开始萌芽,金融机构也如雨后春笋一般萌芽发展——既然有了金融机构,自然也就要创造金融需求:融资的需求与生俱来,所有的企业都需要融资,赌徒们也需要融资,可投资的需求却不那么明显,于是创造需求就成了金融机构迫切的任务。

远道而来的外资金融机构在这里就当起了老师——利用存款+期权的交易结构,它们创造了新型的外币理财工具:结构性存款。而这个交易结构直到现在仍在使用,只是现在由于理财与自营、信贷业务必须完全分离,在当时存款全部用于银行本身的模式上出现了变化,这是后话,此时不表。

结构性存款非常简单,当你看好某个资产,却又不想承担太大风险的时候,就可以去买入期权——由于你是买入期权,所以亏得最多也就是个期权费,而结构性存款的妙处就在于,它用你存款本金的利息去付了期权费,所以当你看错,亏的时候你亏不了本金,而当你看对的时候,你却又有不少收益。这可是个简单又好用的理财交易结构。

被“点醒”了的中资银行们开始崭露头角,并像中国汽车行业那样,开始了从模仿到创造的“灿烂长征路”:1995年,如今的个人理财业务霸主招商银行大旗一挥,率先试水银行个人理财业务,而次年原中信实业银行(现中信银行)广州分行就成立了私人银行部,成为中资银行中首个将个人理财业务作为独立业务进行经营管理的银行。不过,对彼时的银行而言,个人是资金的来源,是负债,是抽水机,不是利润中心,利润核心依然是企业,是机构。那时候的理财,更像是私人银行业务中的一块,而非如今面向普罗大众的金融服务。

一方面银行这端,理财不是业务重心,不受重视,另一方面客户这端,中国人不安情绪严重、金融知识也比较缺乏,推出面向大众的理财业务确实也赚不了几个钱——比如你让农村信用社的员工给前来存钱的农户讲解一款看涨挂钩未来国际黄金现货价格的结构性存款理财产品,最高可赚10%,最差情况也就是没有收益但本金安全,客户铁定会给你一个白眼并告诉你别跟我废话我要存5年定期。

进入新千年之后,这种局面实际上也没有什么好转,但中国加入WTO使国力逐渐强盛,人民收入及财富与日俱增还是为银行理财业务的大爆发埋下了伏笔,只是当时并没有人看得到——还是外资金融机构带来了新的思想。针对与日俱增的出国留学、投资、贸易,外资金融机构开始在汇兑上下功夫,而这也是极为简单的交易结构:客户向你卖出一个汇率期权,收取固定的期权费,如果客户赌对了就赚钱,如果客户赌错了其所持有的资金就会被兑换为指定货币,客户本来也有需求,所以亏了没啥,赚了亦可,留学金融又创造了新的理财产品。

不过,我们本书的主角,银行理财产品真正的爆发在2004年。

刚刚从互联网泡沫破裂和9·11袭击中恢复过来的美国,带来了巨大的全球消费需求——而刚进入国际贸易大赛中的新兴种子选手中国,正饱受产能过剩的煎熬,你卖我买,两国很快就看对了眼。贸易剧增的同时,带来了大量的财富,拉动经济飞奔的同时也拉高了通货膨胀,所以,当人们计算实际利率的时候,他就会发现银行存款根本没法覆盖通货膨胀,存钱等于亏钱。

普罗大众有了钱,进入WTO开了眼界又有了金融知识,当时股票依然低迷无法承接大量资金,理财需求嗷嗷待哺,银行理财产品终于要登上历史舞台。

2004年,光大银行发行了第一只真正意义上、自主研发自主创新、带有明显中国特色的人民币理财产品:“阳光理财B计划”,一个影子银行巨兽破壳而出。

而2005年底,为了配套理财业务的发展,中国银行业监督管理委员会发布了《商业银行个人理财业务管理暂行办法》和《商业银行个人理财业务风险管理指引》。当你回头观察这两份最初的银行理财业务监管意见的时候,特别是和现在银监会《商业银行理财业务监督管理办法》进行对比的时候,你会发现当时的监管手段依然比较稚嫩,对投资风险的监督手段不多,主要还是集中在了门槛准入和销售合规性管理上——这显然是简单借鉴了外国资产管理业务监管模式,没有考虑到中国特色的银行“刚性兑付”传统。

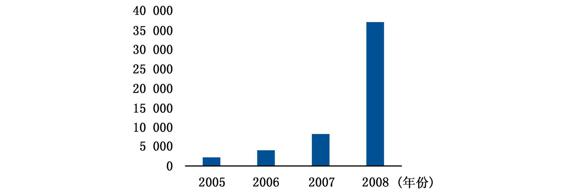

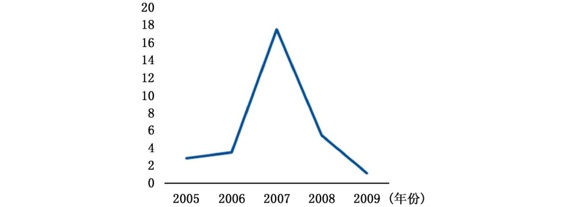

不过,有法可依也就意味着业务模式受到了认可,银行理财业务终于迎来爆发。在2005~2008年这四年中,我国境内商业银行机构发售理财产品规模分别为2 000亿、4 046亿、8 190亿和37 000亿元(见图1.1.1),年度增长率分别为292%、105%、100%和352%。不仅仅资金规模,理财产品的产品数量也展现出了同步增长,这四年间,发售的产品数量分别为598个、1 354个、3 044个和6 732个(见图1.1.2),理财产品发行数量连续3年实现了100%以上的增长,其中增长最快的莫过于人民币产品,其所占比例从2004年的11.40%,发展到2008年的75.06%。银行理财第一阶段的跨越式发展终于出现,而这些跨越都是由一个简单的想法带来的:影子银行。

资料来源:Wind数据库。

图1.1.1 2005~2008年我国理财产品规模(亿元)

资料来源:Wind数据库。

图1.1.2 2005~2008年我国理财产品数量(个)

什么是影子银行?就是不是银行但其业务模式却为银行业务的金融机构。那什么又是银行业务呢?说穿了银行业务就是资产与负债错配,投资人跟存款持有人一样,获得固定的存款/理财收益,金融机构则赚取资产与负债之间的息差。

影子银行将中国的资产管理业务彻底简单化了,作为投资者,你不需要去预测未来一年里恒生指数或国际金价的走势,你只需要知道,买了这个理财,3个月后你会拿到合同约定的收益——你甚至都不需要知道你的钱最后投去了哪里。这就让资产管理产品彻底地“存款化”了,也基本消除了资管业务的任何门槛。

在2008年初,一份来自法国安盛保险集团的调查报告显示,在未来10年我国个人理财业务市场将以年均30%的速度增长,大约40%的私人客户将持有4种以上的金融理财产品,同时我国的个人理财市场会成为继美国、日本和德国之后极具发展潜力的国家。各家商业银行将以各具特色的理财服务和产品吸引各类投资人的关注,我国理财市场的迅速发展将快速改变我国银行业在全球理财业务市场的竞争地位。

银行理财业务蓬勃发展,故事就会一直美好下去吗?

当然不是,2008年三季度,金融危机来了。

1.1.2 乘着建设的东风

2008年,席卷全球的金融危机不仅冲击了全球的资本市场,而且让世界经济也就此转向——高增长低通胀的“完美时代”谢幕,接踵而来的是愈发疲弱的经济增长和愈渐混乱的政治形势。A股从6 124点飞流直下至1 662点的惨痛记忆仍在所有行情软件的K线图里,基金损失惨重,银行理财产品自然也是未能幸免。史无前例的金融危机对我国商业银行的理财产品的影响主要表现在理财产品增速、产品预期收益率以及产品期限这三个方面,从数据趋势上可以看到非常明显的转向。

在2008年前,每年发行的理财产品数量的增速都保持在100%以上,而经历了2008年的金融危机洗礼,2009年发售的银行理财产品数量为7 915个,相对于2008年发售的理财产品仅仅增加了17.57%,增速出现了大幅下滑。其中按照投资标的来看,以股票为投资对象的理财产品增速下滑最严重,2004~2007年以股票为标的的投资对象的理财产品数量分别为1个、2个、42个和764个,然而2008年和2009年相关产品数量连续两年负增长。这表明由于金融危机的洗礼,以及中国股市的暴跌,导致理财资金的投资标的趋于保守了。

再从预期收益率上来看,理财产品的预期收益率经历了2004~2007年上涨,在2008年迎来了拐点。以一年期平均收益率来看,从2004年的3%增加到2007年的6.5%,而2008年下降到了3.9%。从高收益率产品数量比例来看,预期收益率超过8%的产品所占比例由2005年的2.84%增长到2007年的17.05%,然而2008年下降到了5.42%,2009年进一步缩减到1.14%(见图1.1.3)。这些预期收益率下降的趋势显示了经济周期对理财产品的重要影响力。

经历2008年的金融危机,经济开启了下行周期,而金融危机的打击却是两方面的:银行理财产品投资资产亏损受到打击不说,客户财富也大为缩水,风险偏好收缩转向了防守,短期理财开始逐渐吃香而中长期理财则逐渐萎缩,被大家抛弃,直到新的机会来临。

资料来源:Wind数据库。

图1.1.3 2005~2009年预期收益率>8%的比例

资料来源:Wind数据库。

图1.1.4 2005~2009年六月期内产品所占比例

面对受到冲击极为严重的实体经济,2009年中央决定开启一揽子财政刺激计划——为了刺激经济,绕过“地方政府不许举债”而生的地方融资平台登上历史舞台,成为如今实体经济的中坚力量,2009年也成为中国经济增速的转折点,股票、商品、房地产等资产价格开始稳定回暖,实体经济也逐渐升温,失业等问题也被控制住了。

回暖的可不光是这些——银行理财也从冬眠中恢复了。

追根溯源,如果说2004~2007年银行理财业务加速运转的原因是影子银行的模式受到了客户的认可和追捧的话,那么2009年开始银行理财的第二次“暴走”则是因为另外一个创新,一个基于投资端而不是运营端的创新。

这就是2013年被中国银行业监督管理委员会官方命名的资产:非标准化债权资产(简称非标资产)。

什么是非标资产?简单来说,就是利用信托公司或证券公司的特殊目的载体将一笔融资变成一笔投资。信托公司和证券公司等资产管理机构,通过应收账款买卖、股权注入和回购或信托贷款等方式,将一笔融资业务转变为一个可供投资的金融资产,银行买入这个金融资产,将资金通过这一系列复杂的交易结构最终放到融资人的手上——而不管什么交易结构,银行到最后只会像贷款一样承担信用风险,而不是作为交易媒介的股权或资产投资风险。

你看,就这么解释起来,都非常复杂。

如果说仅仅投资于流动性好的股票和债券的资金池模式还称不上真正的影子银行的话,非标准化债权资产的出现就可以算得上是影子银行的进化完全体了——拨开这些复杂的交易结构,你看到的非标准化债权的本质还是一笔贷款融资。

为什么非标资产会产生?这与当时的监管结构密不可分:2009年一揽子救市计划之后,经济逐渐恢复,但刺激也带来了房价飞涨和通货膨胀的副作用,地方政府的债务也越滚越大,控制房地产和地方政府的融资欲望已迫在眉睫——很快,银监会开始限制银行资金投入房地产行业,并拟定了地方融资平台名单,限制地方融资平台从银行获得贷款。

不过,要知道建设这件事跟银行业务也是一样的,一条高速公路或一个产业园区真正回本可能需要5年甚至7年,而贷款一般则为3年,资产和负债之间存在着天然的期限错配。所以这厢银监会关掉了资金供给,可工程没完,融资需求依然旺盛,银行只能通过复杂的金融交易结构设计,绕道投资业务来规避监管,给房地产和地方融资平台注入资金。

由于非标业务不同于传统信贷受到基准利率的掣肘,可以以完全市场化的价格进行交易,导致后金融危机时代,地方政府和房地产公司不得不接受超过10%的融资条件,而这也为银行创造了巨额的利润。非标业务再也不是以前小打小闹的边缘产品,银行同业部、理财部也不再是以前那个每天线上线下借借资金平平头寸的养老部门,它们成为业务支柱和利润中心。

非标准化债权资产的固定收益是如此之高,而风险却是如此的“低”——至少看起来如此之低,加上大量银行原有客户贷款受到限制,融资需求得不到满足,银行开始把大量理财资金配置到了非标资产上,在极端情况下非标资产在整个理财资产中的占比甚至超过了50%。

可非标资产之所以非标准,就因为其交易结构复杂多变,信用风险的评价没有统一的标准,也缺乏可以交易的途径,换句话说,就是一堆持有至到期的资产。但银行理财的负债端,却往往比银行本身更脆弱:较之存款,银行理财产品的综合期限较短而成本较高,这也意味着如果把大量理财资金投入到没有流动性、期限较长的非标资产之中,银行理财的流动性必然会出现问题。

问题很快就要来了。

1.1.3 监管归位

当银行理财投资了太多非流动性资产(这些资产通常也来自于银行自己的客户)时,银行理财必然会向银行自营寻求流动性的补贴——在上一节里我们提到的具有中国特色的银行“刚性兑付”传统在此处发生了作用:银行视理财如自身,而非另一个风险隔离的特殊目的载体,而其“影子银行”的业务模式自然也无法让理财产品的购买者做到权责对应,种种特色导致了银行理财对银行自营流动性的蚕食。

而当银行理财向银行自营寻求流动性补贴的时候,整个金融系统的流动性就会出现问题——在2012年末和2013年初,银行理财收益率的不断上移,也说明了这样的情况:银行理财持有了太多的非流动性资产,不得不以提高收益率的方式来吸引资金,维持流动性的稳定和资产负债的平衡,同时投资收益率更高的非标资产,维持银行的利润水平。

这样的反馈系统一会导致金融系统越来越多的资金沉淀在非流动资产,整个系统的流动性变得更加脆弱,二会给实体经济带来越来越重的债务负担,加重了实体经济的信用风险,两个后果都会削弱金融市场的稳定性——回过头看,我们有理由相信,监管机构是想明白了这个道理后,于2013年3月出台了之后血洗债市的8号文——《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》。8号文不光给了非标资产一个准确的定义,同时也为银行理财投资非标资产设置了种种限制,包括了“非标债权”占比不得高于理财总量的35%或上年总资产的4%。

不过,监管的回归似乎来得太晚,某种程度上,8号文和之后央行的“敲打”共同构成了2013年“钱荒”和后“钱荒”债券熊市的发生契机:由于流动性严重缺乏的银行理财已经开始向银行本体借用流动性,导致了银行自营的流动性紧张,加剧了金融系统资金面的脆弱,自然也无力承担任何小的“敲打”——当然,先有了不确定性的基础,才会有风险的发生,在“钱荒”事件上,苛责中国人民银行或监管机构,倒不如责问整个金融系统的贪婪和短视。

8号文还有一个重要的意义在于,2005年银监会开始正式监管理财业务以来,一直针对的是销售合规和准入门槛,对风险更大的投资管理则一直没有涉及,8号文的出台,既是对银行过分投资非流动性资产行为的叫停,也释放了监管机构进入银行理财业务投资管理领域的信号。

马不停蹄,2014年银监会又迅速出台了35号文——《中国银监会关于完善银行理财业务组织管理体系有关事项的通知》,最重要的一件事便是执行自营与理财、理财与理财严格分离的“栅栏原则”,这是在2008年金融危机后国际金融监管体系不断提起的监管原则:很多专家确信,金融机构业务之间缺乏严格分离的“栅栏原则”是导致金融风险突破金融机构自身及监管机构估计的主要原因。

“栅栏原则”堵住了金融风险从一端向另外一端蔓延——贝尔斯登和雷曼兄弟便是死于这样的风险蔓延。银监会的目的很明确:要让银行理财成为真正的“卖者有责,买者自负”的资产管理业务,而非如今调节监管指标,逃避监管机构的“影子银行”,不过,要走到这一步还有很长的距离。

但至少,通过2013年8号文和2014年35号文,监管机构郑重宣布它们归位了。

话又说回来,确立了“栅栏原则”、限制了非流动性资产投资之后,银行理财市场并没有因此而收缩,反倒是因为实体经济回报率逐渐下滑,银行理财业务进一步突飞猛进了起来。

经历了两次火箭冲刺后,银行理财终于按下了第三级火箭的点火开关,而这引发银行理财进一步膨胀的要点就是——“外包委托投资”,就是大家常说的委外。

8号文的总量限制和实体经济的不断疲软,让优质的非标资产逐渐稀缺起来,银行不得不将资金投往“老朋友”债券市场,而另一方面实体经济的投资回报率不断下滑,也让众多财富从实体中析出,透过理财产品投入到金融市场里,债券大牛市由此拉开序幕。

债券的大牛市对银行理财而言有好有坏,好的是银行理财已经投资的债券就赚了大钱,坏的是债券收益率不断下行,已经无法覆盖理财资金成本了——为了各种各样的目的,但最主要的是成本转嫁,银行理财想到了委外。

这是理财业务发展的第三次浪潮,“委外”。委外既是非标这一银行最熟悉的领域被限制后银行不得不做的选择,也是债券牛市发展到后期银行理财这一“影子银行”为了维持息差主动的调整。

只不过这样的选择,到底是对是错,我们后文再做分析,此时不表。

1.1.4 银行理财发展的宏观基础

从中国整体经济发展来看,改革开放以来,中国经济进入了快速发展的通道,尤其进入21世纪,中国加入WTO,并逐步成为世界贸易一流玩家之后,中国GDP保持了十多年的高速增长态势。而随着中国经济水平的提高,人们可支配收入也在迅速增加,在2000年国民可支配收入就已达到了9.9万亿元人民币, 2014年更是增长到了63.2万亿元,从存量财富上说,中国人也急需资产保值增值的金融手段。

由于新千年前中国缺乏良好的社会保障体系以及特殊的发展形势,导致中国居民及企业保有存款的比例较高,而消费和投资的比例则相对较小——不管彼时中国人是什么心态,至少“用脚投票”,对存款之外的金融产品,它们是没有那么信任的。所以,从这个角度上说,股票市场再热乎,占全国财富的比例也是较小的数字,基金也是注定在新千年卖不好的——但这么高的存款比例,则说明“影子银行”理财产品所提供的类存款服务是注定卖得好的。

新千年后,虽然伴随社会保障体系的建立和房地产市场的火热,人们存钱的比例降低了不少——不过随着国家财富的不断积累,人民财富也在迅速膨胀,导致国民存款依然处于高位,与存款类似的银行理财的市场前景依然是广阔得无边无际。

除了中国整体经济的发展、蛋糕越做越大带来的总体效应,通货膨胀率的变化也一定程度上催生着理财产品市场的发展。

通货膨胀说的是商品以及服务价格普遍上涨的现象,我们通常用消费物价指数CPI来衡量,而由于我们投资理财的目的都是为了保值增值,通货膨胀率自然也就成了投资理财收益率的基准线:低于CPI,你的钱就贬值了,高于CPI才能说你的资产是增值了。

熟悉宏观策略投资的朋友们肯定清楚,遇到通货膨胀的时候,最好的应该是去购买大宗商品、房地产这类高风险资产,或者是购买浮动利率的衍生品,用以获得较高收益。但对于一般居民及企业来说,这类资产的操作和判断要求难度偏高:当然,买房除外。

但受到流动性和资金规模的限制,很多居民和企业在买房之余,只能选择购买固定利率更高的理财产品来保住自己的资产不受通货膨胀的侵蚀:这就带来了“存款换理财”的趋势——另一方面,储存货币资产,很多时候也是为具有较高投资回报率的资产储备现金而付出的一定机会成本,一旦当经济不景气,实体经济回报率下滑甚至为负的时候,富人和企业就不会再选择储存现金或投资,资金会直接投入到收益率较高、流动性较好的银行理财产品之中,正如我们看到经济下行期很多上市公司会从股市募资后购买理财产品那样,这也会带来另一个层面上的“存款换理财”。

这也解释了为什么银行理财这一资管产品会在经济下行时期受到追捧:人们会因风险偏好的收缩而增加固定利率的存款储蓄,保障资金的安全性,理论上减少个人理财产品的购买从而减少了个人理财产品的销售数量——不过,由于银行理财这一特定的“刚性兑付”性质,理财产品成为存款的完美替代,自然也不会有所缩减。

因此,虽然从理论上说,在通货膨胀情况下居民对个人理财产品的需求将会持续走高;而在通货紧缩情况下,对个人理财产品的需求将会减少。但实际上,由于银行理财特殊的与银行存款的互相转换互相竞争的特性,理财产品并不会像教科书那样和CPI呈现出正向的变动——而仅仅有通货膨胀带来理财需求暴增这一个特性。

回顾一下和理财产品有替代效应的存款利率、银行理财与CPI的变化。从1999年开始,我国CPI已经有复苏的趋势,由CPI与理财需求的关系可以看出,这促进了居民资金向理财产品市场的转移。由于通货膨胀的步步紧逼,人们对于存款以外的理财方式产生了极大的渴求,这也才催生了本土银行在理财业务上“从山寨到创新”的积极变动。

资料来源:Wind数据库。

图1.1.5 1990~2015年中国GDP(亿元)

资料来源:Wind数据库。

图1.1.6 1990~2015年国民可支配收入(亿元)

资料来源:Wind数据库。

图1.1.7 1990~2014年国民总储蓄(亿元)

资料来源:Wind数据库。

图1.1.8 1995~2015年通胀水平

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。