应该说,任何性质的政治中的政治传播,都同时存在政治宣传、政治沟通和政治营销。但是,不同的政治体制,不同的政治生态,不同的政治发展阶段,三者之间的关系模式以及由这种模式决定的政治传播整体的姿态和势能是不尽相同的。三种模型图示如下:

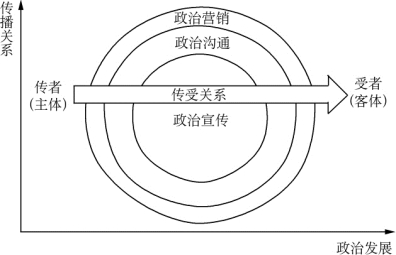

图17-1所示的以政治宣传为核心的政治传播,政治基于威权,传播关系基于“主—客”二分。这种政治传播对于政治共同体合法性的建构和维系,天然性地依赖于其根基性政治理想的意识形态,以及这种意识形态的历史穿透力。意识形态通过持续而强大的政治传播过程成为政治场域乃至整个社会的政治思维方式、话语路径和叙事框架。这种模式中也有政治沟通,但是相对处于辅助地位。若有政治营销,大体也只是一种理念。

图17-1 以政治宣传为核心的模式

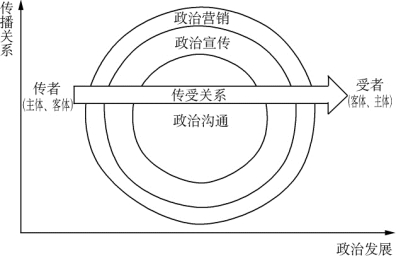

图17-2所示的以政治沟通为核心的政治传播,政治基于民主,传播关系基于主体间性。这种政治传播立足于现实政治中的民主运行理念和多元政治诉求,其对于政治共同体合法性的建构和维系,所依赖的核心资源更多的是可操作的政治制度安排和业已取得的政治绩效。这一模式也并不能完全脱离必要的政治宣传,在全球化浪潮中也难免存在政治营销的因子和因素。

图17-2 以政治沟通为核心的模式

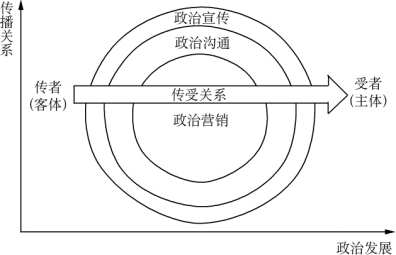

图17-3所示的以政治营销为核心的政治传播,政治基于竞争,传播关系基于“主—客”二分。这种政治传播对于政治共同体合法性的建构和维系,依赖于现有政治价值的交换和交易,以及对未来政治和社会治理的承诺。在其运行过程中,资本和媒介将逐渐成为权重最大的变量。

图17-3 以政治营销为核心的模式

政治传播的基本形态与基本运行模型仅是我们分析现实的政治传播所需要的一种理论范式和思维理路,当用它分析现实的政治传播实践时,还需还原于具体的历史情境之中,予以具体切实的分析,切忌机械而生硬地乱扣帽子、妄下结论。

【注释】

[1]黑格尔.法哲学原理[M].范扬,等,译.北京:商务印书馆,1982:253.

[2]施拉姆指出:“传播是社会得以形成的工具。传播(Communication)一词与社区(Community)一词有共同的词根,这绝非偶然。没有传播,就不会有社区;同样,没有社区,也不会有传播。使人类有别于其他动物社会的主要因素是人类传播的特定属性。”(施拉姆,等.传播学概论[M].陈亮,译.北京:新华出版社,1984:2-3.)

[3]施拉姆,等.传播学概论[M].陈亮,译.北京:新华出版社,1984:4.这也正是“传播”必须由哲学、政治学、社会学、历史学等诸多学科来说明的原因。

[4]施拉姆,等.传播学概论[M].陈亮,译.北京:新华出版社,1984:32.

[5]在这部著作中,麦格雷指出:“客体、社会关系和政治秩序,是传播的题中应有之义”“传播首先是文化事实和政治事实,其次是技术事实。”他尖锐地批评了20世纪末至21世纪初,互联网、新技术和新经济飞速发展所带来的传播学研究的“技术决定论”的死灰复燃。他认为这种对传播的研究偏离了社会与政治的轨道,是传播研究的“回归客体”式的“不可能的倒退”。(参见麦格雷.传播理论史——一种社会学的视角[M].刘芳,译.北京:中国传媒大学出版社,2009:4.)

[6]麦克劳德,等.政治传播效果范畴的再审视[M]//布莱恩特,兹尔曼.媒介效果:理论与研究前沿.石义彬,等,译.北京:华夏出版社,2009:161.现在,西方一大批学者基本上是以“媒介”为核心来理解和界定政治传播的。英国著名政治传播研究专家布赖恩·麦克奈尔在对诸多学者的观点进行了一番梳理后,把政治传播简洁地归纳为“关于政治的有目的的传播”,他在对这种理解的进一步诠释中,特别强调了“竞选”与“媒介”的地位。参见麦克奈尔.政治传播学引论[M].殷琪,译.北京:新华出版社,2005:4.

[7]转引自麦克奈尔.政治传播学引论[M].殷琪,译.北京:新华出版社,2005:扉页.

[8]伯内斯在为宣传的正当性所做的辩护中认为:“宣传的价值正在于尽其所能达成组织与个体、群体之间的相互理解。”(伯内斯.宣传[M].胡百精,董晨宇,译.北京:中国传媒大学出版社,2014:150.)据此,他提出宣传的机制在于简化民众的选择:“如果人们必须卷入艰深复杂的经济、政治和道德方面的数据资料,对所有问题进行考量,他们就会发现自己什么结论也得不出来。我们已自发达成共识,允许一种隐蔽的治理为我们筛选数据、凸显重点,最终让我们的选择被缩小到可操作的程度。”(伯内斯.宣传[M].胡百精,董晨宇,译.北京:中国传媒大学出版社,2014:150、36.)

[9]伯内斯.宣传[M].胡百精,董晨宇,译.北京:中国传媒大学出版社,2014:52.

[10]埃吕尔在1962年出版的《宣传:塑造态度》一书中提出该观点。鉴于国内尚无该书的中文译本,可参考刘海龙的相关研究。(参见刘海龙.宣传:观念、话语及其正当化[M].北京:中国大百科全书出版社,2013.)

[11]当然,无论在资本主义政治的发展过程中,还是在社会主义政治的发展过程中,政治宣传既发挥了积极的正面的作用,也产生了严重的负面影响。但是,从实践角度分析批判其负面作用与在学理上肯定其正当性并不矛盾。

[12]王绍光.中国公共政策议程设置的模式[J].中国社会科学,2006(5):89.

[13]学者林之达曾把政治宣传概括为“意志性过程”,比较准确地说明了政治宣传的单向性、主观性和灌输性的特点。(林之达.宣传科学研究纲要[M].成都:四川省社会科学出版社,1988:46-47.)

[14]我国学者俞可平甚至认为,政治沟通涵盖了政治传播:“我更愿意把Political Communication译成‘政治沟通’,只在特定场合下才译为‘政治传播’。”参见俞可平.政治传播、政治沟通与民主治理[J].现代传播,2015(10):73.

[15]米勒,等.布莱克维尔政治学百科全书[M].邓正来,译.北京:中国政法大学出版社,2002:547.

[16]若再进一步细分,目前关于政治沟通的理解主要有三种观点:第一,把政治过程本身看作一个政治沟通过程,亦即把政治沟通视为一个完整的政治运行过程;第二,把政治沟通理解为宏观的政治过程中的一个领域、层面,或者具体运行方式,仅指政治生活中“政治信息”的流动、流通、传播方式;第三,直接把政治沟通视为大众传媒的信息传递过程,认为大众传媒是政治沟通的主要方式和沟通管道。显然,第二、三种理解都突显了“大众媒介”在政治沟通中的重要地位和作用,可以说是“以大众媒介为中心”的政治沟通观。

[17]从深层次分析,政治营销包含与“民主”和“市场”相关联的两个“二律背反”。第一,政治营销是现代政治民主化的产物,它有力地推进了政治民主化。但与此同时,政治营销却使“政治”越来越专业化、精英化、商业化。伴随着这“三化”,民主越来越“窄化”,走向了“不民主”甚至“反民主”。第二,一方面,政治营销的存在前提在于政治的“市场化”,没有市场化、商品化,就没有政治营销;但另一方面,政治的“公共本性”是排斥市场化、商品化的。若政治与经济完全“合二为一”,反过来会扭曲甚至摧毁政治本身。当把政治完全视为“商品”的时候,政治营销就有可能误入歧途,成为一种在充满利益算计和交易的环境中玩弄政治的伎俩。

[18]关于“政治传播主体”的界定与分类,参见荆学民.政治传播活动论[M].北京:中国社会科学出版社,2014:34-92.

[19]伯内斯.宣传[M].胡百精,董晨宇,译.北京:中国传媒大学出版社,2014:53.

[20]“新宣传”一词最早在伯内斯的理论中被用来指代宣传的“新手段”(参见伯内斯.宣传[M].胡百精,董晨宇,译.北京:中国传媒大学出版社,2014:53.),后来被法国哲学家埃吕尔继承并全面扩展为“整体宣传”的新宣传理论。受埃吕尔影响,美国学者阿什德和约翰逊把“新宣传”的思想从国际政治领域进一步扩展到社会层面,认为“旧宣传”由国家来操作,而“新宣传”则由组织通过现代公共关系来操作。(参见DAVID A,JOHN M J.Bureaucratic propaganda[M].Boston:Allyn and Bacon,1980.)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。