第五章 建立自己的评价体系

“大师”与“我”同在

摄影在今天可以说是现代社会的一种语汇,它有着文字般的交流作用,尤其在传达信息上很多时候甚至超越文字,一个“现实”的形象会毫无保留地将自身的结构材质呈现在人们的眼前,人们通过图片了解商品信息已是现实生活的一部分。在前面我们提到过:有创见性地运用技术手段是广告摄影应该追求的目标,但是首先要对这种特殊的“语言”有所把握,对特别的语汇有所了解,才可以自如地运用它。了解这特别的“语言语汇”的一个途径就是观看了解那些成功的“大师”作品。为什么在大师上加上引号呢?我们在这里提到的大师并非特指某人或着某几个人,而是指那些出色的广告摄影作品。这些作品本身就能够在各方面给我们提供借鉴:用光的奥妙、独特的视角、创造性的智慧,从而拓宽我们的眼界与思路。

(一) 清晰度

图82 JORG FRITSCHE

摄影自从它降临世界,追求图片中景物的清晰度就是拍摄成功与否的重要标准,在绝大多数的广告摄影中,照片的清晰度是一个最基本的技术指标,因为对于受众,一个产品本身的质量印象是通过摄影术中的这一环节来体现的,抑或是一个人物形象都需要照片有非常高的清晰度来提升视觉的感受力。所以“清晰”一直以来都是广告摄影本身品质的一个体现。照片的清晰程度主要是由光学镜头的设计与制作质量、摄影师的使用这两部分决定的。镜头是一个不可改变的物质条件,好的优质镜头会带给摄影师自信。但是恰当地使用也是至关重要的因素,还包括光的因素。我们可以从图82中体会一下“清晰”的力量,如果你的观察足够仔细话就会发觉:有一条边是模糊的,是不是摄影师的疏忽呢?不是的,那条边是摄影师有意挑选安排在那的。那么可以让所有的部位都达到同样的清晰吗?一般情形下不能,因为镜头的清晰是由光圈、对焦焦点、第一片镜片距被摄体的距离三部分决定的。理论上光圈越小,景深就越大(清晰范围),拍摄时你是否有效地利用了景深(把对焦点放在对象物体的那一点上)。对焦点说是点,实际上它是决定了对象一个平面的清晰度(和相机成像面平行),景深是对焦点前和后的清晰范围的称谓。但是当第一片镜片(镜头)离物体很近时,一切都会改变:使用再小的光圈,镜头都无法提供上面提到的规律性的景深,这一特点任何相机都无法回避。因此在照相机抵近物体进行拍摄时,把对焦点放在物体的那一点非常重要,因为关系到景深覆盖的空间是否合乎你的要求。要想获得一张清晰的广告摄影照片,首先要了解自己手中的相机,其次要选择好对焦点。

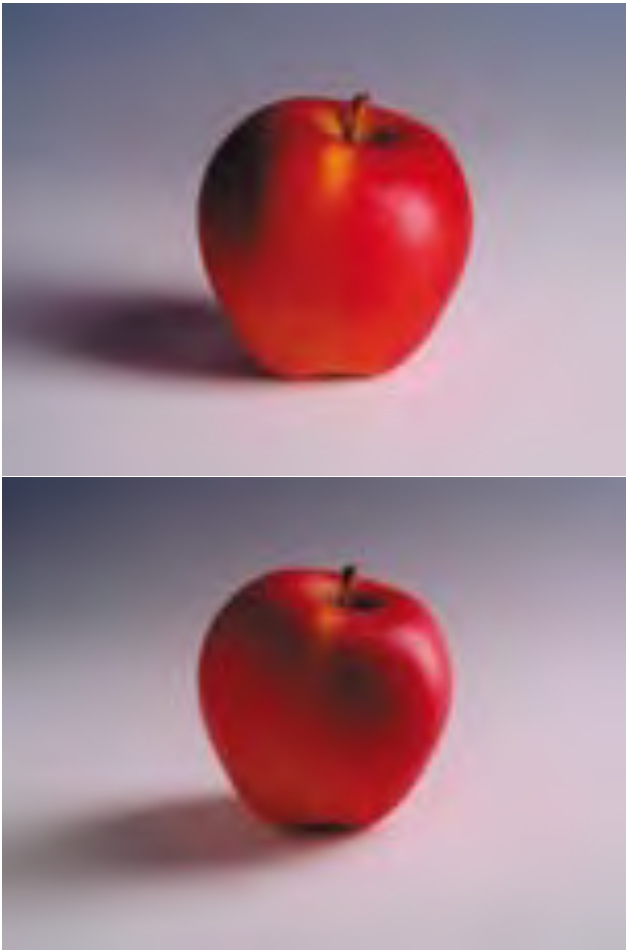

任何一个品牌型号相机及镜头的景深表现,都可能与它的同类相机在表现上有所不同(不同品牌、型号),因为各个品牌系列的相机产品和与其匹配的镜头设计标准不同,因此了解自己使用的相机是非常必要的准备。前面提到了广告摄影对清晰度的要求,在一个比较长的时间里都不曾改变过,在今天或未来大多数情形下这一点也不会有根本性的改变。但是随着新产品的涌现速度的倍增,广告的量也是水涨船高,周期越来越短,无形中也对广告的表现形式有了更多个性化的要求。当然,对广告摄影的表现形式的要求也是趋向多样化。如图83、图84,有意令广告产品的某一部分模糊,借此体现出运动感,或体现出一种人享用产品时的感觉。图83中的啤酒看上去有种饮酒后微醉的感受。这种有意以“模糊”作为表现手段,最著名的要说1944年罗伯特·卡帕拍摄的美军在诺曼底登陆的照片了。在此之前新闻摄影同样追求照片的清晰度。那一张无意中拍摄的战地摄影,开启了摄影表现的新视角。第一张以模糊的方法表现产品的广告照片是什么时候,已无法考证,但是今天这种方法在广告摄影中也是常规方式之一,尤其是那些带有一定运动性质和属性的产品。如图85、图86中饮料,产品本身就具有“运动”的特性。“运动”不意味着只有体育运动,“青春、活力”在某种意义上也是有着运动的特性。

图83 JORG FRITSCHE

图84 AFP PMM

图85 DAVID ZIMMERMAN

图86 载《装潢设计·商业摄影》 中国美术学院出版社

(二) 构图的运用

任何一种视觉艺术形式,都无法不谈到构图。在这里所谈到的构图,更多的是源自于西方绘画实践积累,而后逐渐丰满起来的构图观念。中国的艺术也同样有类似的艺术方法的观念,中国艺术绘画谈论构图的概念叫经营位置,与西方艺术不尽相同。作为摄影影像技术产生自西方,在影像美学追求与表现规律上与西方绘画同出一脉。本书在前面提到过透视的概念,这一视觉表达方法(透视)的发现结合油彩是在文艺复兴时期,令人类第一次可以完美地在两维平面上表达三维空间感受。这套艺术表达方法加上与其相配合的艺术理论,形成了一个相当严谨的逻辑体系。影像术可以说是西方艺术史中现实主义的超级延伸,同时也引发了新的艺术观念与表现方法的变革。影像术由于自身的基础特征,大多的时候还是以“传统”的审美规律为根本,也有背离传统的选择,目前的实验性摄影就是某种程度上意图颠覆审美“传统”的活动。

构图是有“规则”的。所谓规则是一些能够得以验证的、某种程度上能够被复制的视觉规律,而另一个极端的方式则是以打破规则为规则的,所以,构图有时候好像又显得无章可循、无法把握。正如韦斯顿所言:“好的构图只不过是观看事物的最好方式。”任何意图寻求放之四海而皆准的构图规律与运用方式,都只会束缚自己的手脚,拍出某种意义上“合格”却很可能平庸的摄影作品。那么,摄影师该听任自己的直觉,让直觉引领自己恣意妄为,走到哪儿算到哪儿吗?绝对不是的!通过韦斯顿的话我们可以体会到:要符合人的视觉。这里提到的构图规律是人的视觉规律,而我们面对的对象都是个性化的个体,一种构图使得此图拍摄成功了,不能保证用在另一物体上也能成功,因势利导才是根本。

当摄影成为一种职业,我们需要依据可靠的规律来引导直觉,如果真有直觉的话,那就是大众心理审美规律。所谓知己知彼,百战不殆,只有了解了规则,你才能打破规则。

形象与背景说到构图就涉及形象与背景之间的辩证关系。在相对纯净的背景中表现一个物体,如图87,我们会很容易观察到它的外形特点、颜色、质地,等等。而在一些相对复杂的环境中我们的视觉也同样拥有这样的自然能力。如图88,也验证了格式塔心理学派为我们提供这样的规律:“我们的知觉系统有分离和区别个别物体的明显能力。在由基底中区分图形时,我们也把孤立的视觉成分分配给要求它们代表的物体。”通俗地说,就是我们的眼睛有分辨、识别物体的本能,当眼睛在观看的同时,大脑把得到的信息给予看到的物体形成概念。因此在拍摄过程中,如何处理好拍摄对象和衬景之间的关系,决定了观众能否获得照片中的关键信息。当被拍摄物体被确定之后就会出现另外一个问题,在这个4∶3的画框内,它应该处于哪个位置呢?这取决于形态的具体特征和照片要表达什么样的意图,以及这种意图是趋稳定感的,还是具有运动感的。

空间摄影术天生就是为了描绘三维空间而出世的,但只是限于在二维空间范畴里。在面对一个立体物时,只是记录一个影像和“唤起人们对立体的印象”不是同一回事(如图89)。前一种情况属于纯粹记录行为的结果,而后一种是要求摄影师有意识地使用常识的结果。非常关键的一点是:我们感觉到空间是在于深度(纵深感)的体验。能不能在图片中充分地表达出这一深度对于摄影者是一种考验。广告摄影中往往涉及一些在现实生活中非常小的物体,如衣扣(如图90),表现这样小的物体的立体感,要取决于你对表达深度的要点掌握多少。有五个决定性因素:

图87 NORA SCARLETT

图88 SANDI FELLMAN

图89 RAMON GIOVANNI

透视 由于教育的因素,近大远小这一判断空间的常识深植于我们的潜意识当中。在我们斜角度观看一个立方体时,除了与眼睛水平面垂直的两条线之外,其余的线有汇聚现象并伴随着近大远小的现象,这是提示眼睛立体空间的符号。如图91,注意图中衬板的视觉作用。

重叠 当照片中有两个以上的物体需要表现时,我们以被叠加的物体为远(如图92)。

图90 FRANCESC BARCELONA

图91 载《世界传奇广告摄影》 吉林摄影出版社

结构梯度 物体本身结构的不断重复增加并形成某个方向的汇聚,这是暗示深度行之有效的方法(如图93)。

空气透视 利用照明造成的阴影,对深度感觉的影响也是非常关键的因素(如图94)。

照明 由于灯光的安排或者烟雾形成的视觉阻挡也是深度暗示的一种体现(如图95)。

图92 SILVIA BOTTINO

图93 SANDY LEE 图94 TXOMIN SAE 图95 STEVE CAVALIER

(三) 色彩的运用

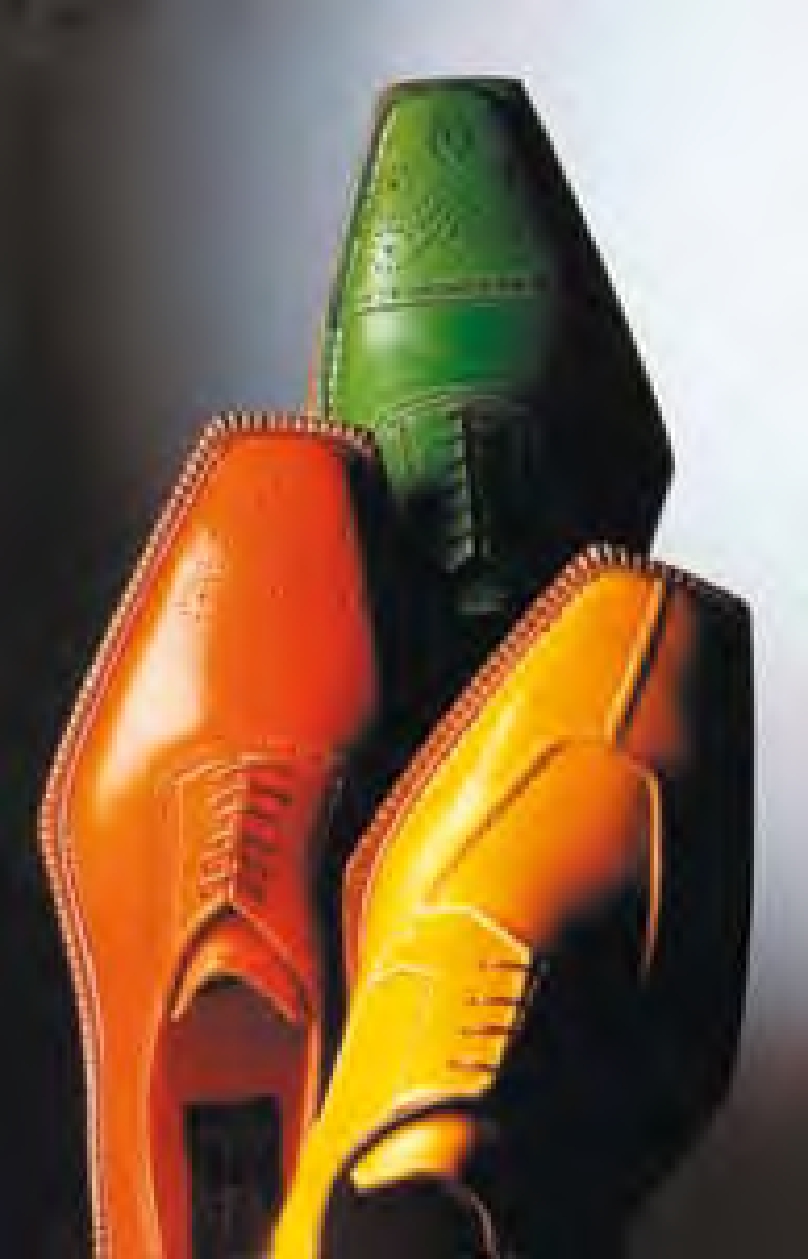

摄影自进入彩色时代以后,摆脱了黑白摄影的单调与沉重(只是针对黑白摄影的一个侧面),令我们的视网膜变得愈发“绚丽多彩”了。随着摄影在各个经济文化领域中扮演起各不相同的角色,广告摄影的天地也更大了。彩色摄影不但重现了拍摄对象在现实中的完整的本来影调,同时也赋予了除光与影之外的另一表现手段——色彩。摄影中的色彩运用除了颜色(物质性颜料)的意义之外,最具特色的要算是由光、材质(物体)、色三位一体带来的不同于之前的任何媒介的效果。除了色彩学中关注的对比、谐调、统一这些人类传统审美要求之外,最不同的是对材质的表现要求。同样的红色在平面设计中的体现,与依附于物体影像的体现很不一样。运用“色彩”作为创作主要手段,基本上是在三个方向上寻求变化:对比、统一、协调。这三个概念实际上始终都伴随着任何一幅彩色画面,只是存在侧重点不同而已。恰当地运用好对比(如图96、图97)的前提是对比因素(色彩)之间的面积、位置有一个得当的空间与比例关系。目前还没有一个现成的数据化的优势比例关系供我们使用,但是通常不好的关系是:色彩面积对比比例相似或者相近,这实际上是色彩学原理中就已有论证的。对比色彩的位置安排关键是如何处理好视觉中心的问题(视觉中心并不是指画面的几何中心),因为对比关系通常会容易引起视觉关注,一旦对比关系的位置并非视觉中心时,就要谨慎处理好它们。具体的方法是以用光、曝光作为修正手段。统一作为主要表现手段时,切记要避免单调,过于“安静”,否则容易造成死气沉沉的感觉。协调这一概念非常容易与统一混淆起来,协调针对的是多色之间的调和问题,而能够令多样色彩平稳地

图96 ASRAIS.A.

图97 ROGER CORONA

处于同一平面中的方法是:令它们的明度相近或相似,就是让每一个色彩共同拥有同一个因素。也许是材质、也许是光、也许是附加另一物质(如图98)。色彩是非常容易为视觉所注意到的元素,恰当地构建出既强烈又能够和谐的色彩关系的影像,对传达广告信息是十分有益的方法。

图98 BRUNO VAUTRELLE

(四)影调的运用

摄影是光影的艺术,影调的处理直接影响照片的风格。这一点在黑白摄影方面体现得尤其明显。通常泛泛地谈到影调时指的是整体影像关系,并不针对影像中的某一部分。但是整体也必然来自于局部的集合,从局部或单个物体的影像来讲影调,就是必须具备黑、白、灰三个大的色阶区别(更细致的区分,如亚当斯他归纳出由黑到白10阶递进的影调)。,这是视觉最基本的要求。如何把握比例的分配则是由每个摄影者认识与理解、兴趣与爱好来决定的。一般来说,影调把握越细腻,表现出的影像也就越加丰富动人。但是事无绝对,最关键的还是恰当两个字。在影调分阶递进的基础上,图片整体影调大致有这样的分别:

高调 通常指以白色或者接近白色的浅色为背景和基调,突显主体。其特点是可以省略掉复杂的影调关系,令画面简洁干净,视觉中心显著。为了避免画面中过于生硬的投影,建议采用小光比照明,或者打底光。高调照片,天然带有一股女性的柔和气质,宛如一位正值妙龄的少女,并不需要过多的修饰与陪衬。使用这一调子的前提是,主体物必须具备精彩的细节和层次,否则,容易显得空洞和苍白(如图99、图100)。

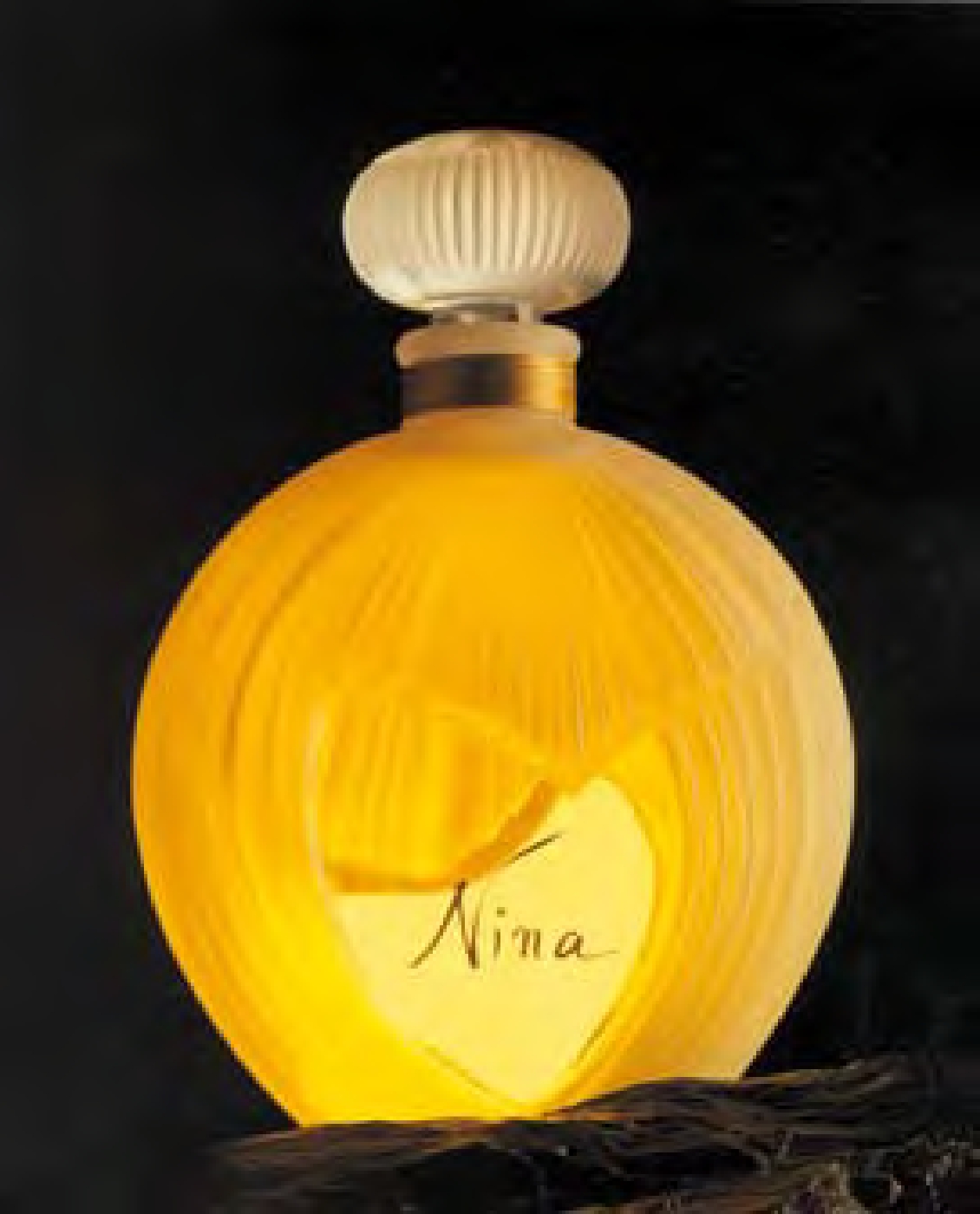

低调 以黑色或深色为背景和主色调。从某种角度来说,低调和高调有类似的地方,那就是可以消除不必要的细节。两者的区别在于:白色是清除,黑色是隐藏。隐藏即有而不显现,因此显示出其神秘特质,具有吸引人去一探究竟的魅力。它仿佛一杯陈酒,散发着醇厚的芬芳。拍摄时多采用侧光,再以逆光或侧逆光勾勒其轮廓。大光比照明使得沉寂的画

图99 MARC.HENRI THEURILLAT

图100 A.SEQUEIRA

图101 LEON OBERS PUBLICITSFOTOGRAFIE

图102 ENRIC MONTE

面仿佛有了点睛之笔,稳健中透着勃勃生机(如图101)。

中调没有高调那么“轻”,也没有低调那么“重”,由不同程度的灰色调组成。影调渐变柔和的中调,带有一种雍容华贵的气质,是商品广告摄影中应用最广泛的。由于在画面中最亮的“白”和最暗的“黑”之间有着丰富的灰色层次,画面看起来更精美、细腻,充满影调之美。拍摄时可进行不同光比的尝试。光比较大,则暗部少了层次;光比较小,则亮部少了层次。很难下结论说什么样的光比将导致拍摄的失败。一方面是其中有偶然的因素;另一方面,一张略显失误的照片,正好避开了中调照片可能导致的弱点:过于平庸和面面俱到,从而使个性得到彰显(如图102)。

(五) 灯光的运用

在摄影图片中,任何物体的空间位置由于光这种可变因素介入,所得到的结果都会随着光的变化而变化。改变光的位置、光的强度、光的色彩都可以带来不一样的照片。不过,并非用光越复杂、越多效果就会越好。相反,优秀的图片用光都是很简练的,用光数量(光位)取决于物体上光的反应及整体效果。在广告产品摄影当中用光有这样几种基本方式:

图103 余源

顶光这个概念只是提供出光的基本位置,在结合了被摄体之后,就存在用光与被摄体之间的角度关系。光向被摄体后方移动就会形成带有逆光成分的顶光,向前方(相机位置)移动,就会形成接近正面光的顶光,物体的本身结构和摄影者意图拍摄的部位,令光的位置需要做出这样或那样的修正。顶光在广告产品摄影中是经常使用的一种光位,它比较接近我们日光条件下观看物体的映像,视觉上有熟悉的感觉,更容易被接受。这是把顶光作为主光的情形。顶光作为主光照明,一般是用漫射光性质的光源直接照射,或者由溢光灯照射,反光板提供照明。当顶光作为辅光使用时,往往是用来描绘物体的轮廓的轮廓光来使用的,顶光在被用来作轮廓光时大多是采用前面提到的溢光灯或者聚光灯。如图103中的为散光灯,即在灯前加用柔光罩的效果。(如图104)

图104 SALOMOF.

图105 余源

侧光侧光的使用率在广告摄影当中是比较广泛的,以物体与相机平行的平面为准180度的范围内,除去正面方位之外都是侧光的空间位置。侧光很多时候是被用来作为主光使用的,因为在这范围内的光照角度(单灯)(如图105),可以大致描绘出物体的整体面貌,并且近似生活中的窗前光,显得比较自然生动,容易被接受。但是有如此大的布置光位空间范围,应该放在什么位置上更好呢?关键要真正了解自己需要什么效果,在前面的观察章节中已经谈到相关内容。广告摄影需要懂得评估所面对物体上光的表现。切记在打开灯时不要把自己头脑中的“想象”忘得一干二净,应该在现有的条件下,仔细观察物象是否符合自己的想象。侧光在作为辅光使用时,一般相对于主光来说比较弱,其作用在于辅助主光表现物体的立体感。侧面辅助光使用时要注意的是光比的控制。(如图106、图107)

底光底光主要是作为辅助光来使用的(如图108),底光,顾名思义是处于拍摄物体的下方的光。使用时一般都需要照片中是亮底效果,或者局部照亮物体底部。这需要一层既能承受物体重量又要具有透光性的物质作底版,同时改变底灯的光线性质即令其变为漫射光,只要在相机中不会看到

图106 ANGFL BECERRIL

图107 FREDERIC MARSAL

图108 余源

灯源发光点即可。若是局部需要底光,可以在底版上铺设一层不透光的纸或者布(如图109),并在上面挖掉所需透光的部分即可。使用这种光线的一般用于拍摄需要表达通透感的物品,如玻璃制品、水果等,不透光的物品较少使用这种光,使用的话一般是用来营造某种气氛的。

图109 FRANCISCO PRATA

背景光 背景光与底光相似,也是辅光性质。它不直接作用于物品上,是向背景投射的光线(纸或布)。背景光一般需要聚光性质,即能够在背景上投射出某种形态的灯(形态看需要)。达到这一要求就要在溢光灯上加上聚光罩或者塑光遮片(如营造百叶窗效果),没有条件的可以自制聚光罩,只要达到上面所说的用光效果即可(如图110、图111)。

图110 学生作品

图111 学生作品

图112 余源

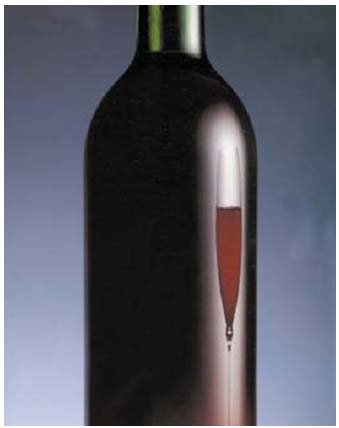

逆光 逆光效果在普通摄影当中时常被运用。逆光非常动人的地方是在被摄体上形成光亮的轮廓。那么,这不是和前面讲到的轮廓光相同吗?在日光条件下只要阳光不在头顶上,上午与下午的日光都会让我们捕捉到迷人的逆光效果,但是在影室中使用人工光源拍摄出物体轮廓光却并非易事,因为人工灯具是没有太阳的亮度和辐射范围,还要避免灯头及灯杆出现在相机取景器中。由于营造轮廓光的灯位置活动区间较小,因此没把它放在此节中详述(如图112)。在广告摄影中,逆光一般会作为主光出现,适用的对象比较突出的有玻璃制品、器皿、化妆品等。在需要照片有一个白色的背景时也使用这种光。塑造这种效果的基本上是漫射光(带柔光箱的电子闪光灯)。没有条件的朋友,可以在灯前放置一块带有散光性的布或者纸来改变光的性质,这一散光层和灯要有一定的距离,只要在散光层看不到明显的灯点即可。同时可安排若干支灯形成这种逆光,这样光照会比较均匀(如图113、图114)。

图113 ED LOHMAN

图114 CARLOS AGUAD0

(六)创作意念

创意是一个目前非常令人着迷的话题,尤其体现于设计或者相关行业,当然包括广告摄影,在这里我们也不可避免地谈到它。创意在我们的感觉当中似乎无所不在、无所不能,只要你拿起某一类工具描绘出一个画面,当中就自然地存在创意,创意似乎太容易就可以获得了。首先需要明确一下创意的概念。“创”应当理解为创造、开创。什么是创造?创造意味着一个具有崭新意义的,有别于以往常态中的同类。而“意”则应理解为意图或者意念,也就是说是人脑海中的想法。综合起来就是创造性的意念或者意图。这只是从文字概念上来理解。在视觉艺术当中,必然是以各自不同领域中的形式语言体现出这一概念,同时还有一个必须的条件:能够被他人所理解和领悟。

达到这一要求在视觉艺术领域中是比较困难和复杂的。我们回顾西方艺术史就会发现:似乎每一个对艺术表现卓有贡献的艺术家,在当时都是不被人理解,而他们创造的艺术得到认同或说是理解往往都在他们身后的一段时间。由此我们似乎可以引申出“有创造性的东西在当时都是不被理解的”这一判断。公正地讲,这一判断是非常狭隘地把焦点集中于这些相对极端的范例的结果。因为在那些极端的例子周围,还有很多在当时就被肯定的艺术家范例,可以在艺术史中以他们为点,横向寻找就能够体会到。除了上述的这一现象之外,还有一个被忽略的因素就是艺术发展的历史阶段。艺术史(人类审美史)以18、19世纪为一个分水岭,之前人类的审美意识与审美标准是趋同居多的状态。趋同是指以地缘、国家、民族、这样不同的地区人群概念为基础。原因在于社会经济发展水平以及当时的交流障碍,使得人类的目光更多地集中于本地区。当工业化浪潮来临,西方社会经济飞跃。其后伴随西方帝国行为在全球蔓延时,人类的审美意识与审美标准都发生了巨大的变化,这一变化是全球范围的变化,包括殖民者与被殖民者、掠夺者与被掠夺者双方的文化(包括艺术)互相冲击、互相渗透。此后人类的审美向着多元化的方向发展,人们的视野也变得更开阔更宽容。这一过程当然不是短时内达到的,其间的艺术与审美的变化也是一个渐变的过程。在这个由单一过渡到多元的过程中,创意在视觉艺术中经历了它的鼎盛时期。从绘画艺术发展到行为艺术,旧时的贵族艺术过渡到了今天的平民艺术,创意帮助艺术从神坛走到了民间。在今天全球经济、文化日益一体化的趋势之下,以为可以轻松获得“创意”是非常不现实和不自知的表现。这样讲是否就意味着放弃创造的理想呢?当然是“不”。创造的欲望始终是人类完善自我的最佳方式。谈论这许多只是希望创意不会在我们的认识中变得轻浮,创意是智慧的火花,是一个人常识、经验、技艺、感受的结晶。把创意理解为创作的意念的简称更贴切些。

那么优秀的意念在以影像为基本表现方式的广告摄影当中,应该表现成什么样子呢?首先需要意识到这是“为广告的摄影”,广告是这一摄影形式的终极目的。而广告又是什么呢?而今不同类型的广告我们都并不陌生,诸多类型的广告它们共同的核心是什么?它纵有千般变化,最关键的是“信息”,运用方法使得更多的人们获知某一“信息”就是广告。摄影是广告众多渠道之一。这信息可能是某一件产品,也可能是某一种社会伦理观念,也可能是某一企业、政府机构、个人的社会形象,等等。摄影图片呈现给视觉的是现实中的一瞬,广告摄影就要在这一瞬中以恰当的意念与技术传导出信息。而传导是否成功,就要看公众在短时间内对它的反应与理解程度。为什么是短时?现代都市中的生活是一个有着过高信息量的生活,现在的广告和类似广告的东西实在太多了,人出于本能保护自己的目的会自觉排斥很多信息。面对这样的态势,越发要求拍摄行为的目的性要非常强,有针对性地实施拍摄。

(七) 动静皆宜

平稳构图的不动之动

平稳的构图是我们接受起来非常自然的方式,令我们联想到什么?封闭式、黄金分割、不等边三角形、平衡、求全、对称等的构图,给人安稳、安定的感觉,也是商品广告摄影经常采用的构图方式。我们都知道,运动是绝对的,静止是相对的,安静的画面给人不真实、稍纵即逝的感觉。根据格式塔心理学的观点,看似安定的画面中的静止事物仿佛蓄势待发。在稳定的环境中彰显产品的细节,也正因为构图的稳定,使画面具有一种特殊的张力,给人呼之欲出的感觉,这就是平稳构图的不动之动。

凝固的节奏

动态构图,通常为不安、开放式、失衡、缺失、切割、偏离、倾斜形等等构图,给人以动荡的感觉。这类构图方式近年来颇受年轻摄影师及客户青睐。原因在于它适合于体现年轻、时尚的物品和主题,符合年轻人反传统、叛逆并乐于接受新鲜事物的特性。相对于平稳构图的不动之动,动态构图的运动感更直观,并具有煽动性,而且它也因为独特的视角,容易吸引眼球,同样适合于制造活泼、幽默以及戏剧性的效果。动态构图的特点鲜明,仿佛一首曲子进行到中途戛然而止,停顿在某一瞬间,而之前的旋律似乎仍余音袅袅,之后的旋律却因不可知而陷入一种超现实的空灵状态,使充满动感的空间一下子进入真空。它又像一张表情丰富的脸,夸张却充满创造性。

选择构图方式,就像量体裁衣

形式服从内容,这是老生常谈了。这是一个张扬个性的年代,受众或者说消费者,对格式精美图片的敏感度降低了,相应的,感动、惊奇、刺激、快乐的门槛也越来越高。作为初学者,多进行一些不同的尝试,说不定会有出人意料的效果出现。比如在多采用稳定构图的酒类摄影广告中采用动态构图,会令人产生“年轻人喝的酒”的感觉,少了稳重和古板,也避免了通常酒类摄影作品给人的高不可攀的感觉。在这里要提醒诸位:反弹琵琶有一定的风险性,毕竟,不是所有的人都爱在大冬天里吃冰激凌。了解拍摄对象的特点和用途,再选择构图方式,是适得其所还是反其道而行之,就悉听尊便了。

(八)优秀广告摄影必备的因素:明确的主角、恰当的布景、质感的体现、与众不同的创意

在进行广告摄影或者其他类别的摄影的学习之初,难以避免地会存在一些困惑和茫然,这种情形的产生源自于对新事物的陌生。首先面对的就是需要动手操作机器设备,包括照相机、灯具、支撑架、测光表,等等。在这一番稍嫌复杂的操作之后的目的是拍一张漂亮的广告摄影照片。但是努力的结果是不是能够获得成功是不确定的,这就关系到你是否了解应该怎样做才能获得一张优秀的广告照片。应该具备哪些条件、注意些什么,才不至于使努力付之流水。首先,应对广告摄影建立起一个从视觉感官到理性分析的判断标准。什么样的照片才是一张优秀的产品广告摄影照片?这对后续学习的深入和展开有非常重要的作用,在观摩他人作品时也更有利于吸收他人的成功或失败的经验,在自己的拍摄中或拍摄后有利于检讨拍摄过程中存在的疏漏,如此逐渐地从感、识,两方面积累经验,最终达到能够自如地驾驭各种题材和设备。视觉经验和拍摄经验在广告摄影中起着非常重要的作用。

需要明确,对图片的要求在广告运作中是不相同的(前文提到广告的形式有很多)。既然需求不同,随之而来的是照片的面貌也不一样,评价的标准就不会是同一种标准。这里所谈论的标准只适用那些广告对象为产品(小型日用商品为主)、以独幅形式或多幅形式进行发表使用的广告图片。需要摄影师对产品进行有意图地摆放,通过设计运用灯光比、物体质感的对比、色彩对比、形态形体对比以及塑造它们之间的和谐关系,对主题产品加以表现的广告图片。

一幅好的广告摄影,一定要有好的主角

这看起来似乎是个无聊的问题,什么是“好”的主角?这个“好”并非是要在拍摄对象当中,挑选出它们当中的品相好的某一个来,也不是指照片要拍成通常意义上的“好看”的意思。任何一张图片的拍摄都存在有“为什么”这个问题的,广告图片同样需要提供出答案。这不是说要令你的广告照片显出深刻的含义来,一张风景照可能对拍摄者是有意义的,因为觉得那好看或觉得美,但是它可能对其他人没有任何欣赏意义。但是广告图片则不同,它必须在普遍(起码是某一群体)视觉中有认同感。被拍摄的产品在图片中呈现“最佳”状态,对于广告是非常重要的,也是摄影师需要牢记的。一件产品的形貌得到充分的表现并且符合影像美的基本要求,图片意念与照片使用目的相一致才是前面提到的“好”。拥有良好的设备及工作环境加上旺盛的热情,并不能够保证一个”好”的影像的产生。

首要的就是你的作品表现的主题是什么。就一幅产品广告图片来说可能出现两种情况:一、没有衬托物品(如图115),二、有衬托物品(如图116)。前一种情况较单纯,但并不见得好处理,因为画面中的形象单纯导致视觉的关注度较高。这种方式主要是运用灯光的技巧和对被表现物品品质的想象力,后一种相对复杂,更需要理性面对。因为人的注意力容易被陪衬物分散。二者情况不同,前一种情形似乎容易操作。但其实不然,拍摄对象明确,但表现是否足够“好”,能够做到令受众一目了然地体会到主体物的品质却不是能够一蹴而就的。后一种情形由于主体物以外有其他物品的参与,首先在选择陪衬物和灯光效果的控制上显得复杂些,因为光的影响,极易导致物品间的视觉层次出现主次不分或颠倒的情形。其次就是拍摄现场的视觉感容易左右拍摄者对照片高要求的判断。这种在现场改变初衷的情形,有时会产生非常好的作品,有时则是相反。初学者尤其需要注意:理性的观察和判断是广告摄影必需的一种素质。

图115 SANDY LEE

图116 SANDY LEE

图片“主角”的视觉地位是首要被关注的,我们可以从受众的角度去体验一下:一幅本意是为表现产品的图片,观看后却无法获悉此产品的制作材料是什么,制作工艺如何以及与同类有什么不同。再比如一幅从色彩到影像都很绚丽的照片,而令受众产生出图片的意图是什么、为什么要拍这张照片等等这类疑问时,意味着广告主的投入和拍摄者的劳动都化为乌有,对于拍摄者也显然是一种尴尬(若是艺术表现则是另一个范畴的问题)。这决不是把责任推向受众欣赏水平就可以解决了的。由此,需要在拍摄构思到完成拍摄的过程中始终明确照片的主角是谁,这也是广告摄影最基本的要求。

在照片的构思阶段,一定要多从受众的角度对自己的“创意”(想法)进行检讨,看是否在第一时间就能够令人体会出你未来的作品中所要传达的信息,并且能令人有继续关注了解照片中表现的是关于哪一类、哪一个款式甚至型号的产品。意图达到此种效果,首先的一点就是主角突出,能够令人一目了然。不管它的环境是否出色,也不要令主体的视觉位置受到干扰。否则图片本身的功能就无法保证。如图117这幅照片的意图是想拍摄“神窖老酒”,但是这一意图由于陪衬的物体在图面中所占据的面积过大,视觉上比较之下,主角在整幅图片的视觉面积只相当于十几分之一,虽然主体的摆设占据了中心位置,但是,广告主体依然欠缺——可视度。作为广告摄影不能假定受众在一幅作品前寻找目标。另外就是环境的布置,虽然画面中陪衬的物体是有意要塑造“神”的感觉,但三个道具各自的特征都非常强烈、鲜明,而它们各不相属的属性也同样鲜明。如果延续这一拍摄意图,那么需要选择三个衬物中一种为主,构成衬托环境。此图中的色彩以及灯光安排还是非常可取的,有很强烈的戏剧效果,有利于塑造“神”的感觉。同样的主体我们再看这一幅(如图118),虽然图中的主体与上幅相同,主体的成像面积比较上一幅则大大提高了,但左右两个小木雕实在无法想象它们与酒的关系是什么,而且它们本身就已经是完整的商品了。如果想营造出与酒本身相关的历史感、文化感,也应首先确定这是怎样的历史,而不是随意摆放一些自己感兴趣的物品。整体光线的把握及整幅色彩的安排上显得过于沉郁,从实际的图片使用角度考虑,不利于商品的市场形象塑造。

图117 学生作品

练习题:

(1)选择一只家庭中使用的玻璃杯作为拍摄对象,不要使用复杂的背景环境,只使用纯色的背景纸或布,通过摆放的方法、布光的方法进行拍摄。

(2)还是选择玻璃杯,但是需要若干只,拍摄时只以其中一个为主,其他作为陪衬进行拍摄。其他的杯子一定需要一种有意的摆放方式。

图118 学生作品

注:在广告摄影中,“好的”主角是不可或缺的,但也有例外的时候,视照片内容而定。有这样一类广告照片,它所面对的产品不是拍摄一属性鲜明的产品,而是为了配合文案,拍摄一种更多强调感觉的照片(如图119),没有特别地指向更为具体的哪一款饮品。比如我们看到的图片,可以看出这是具有纯自然水果的饮料。这个概念强调的是纯自然,非“人为添加或配置”。我们从图片看到到光线的布置也同样具有这一概念的感受,焦外成像上也隐约给人以果园的感觉。

图119 RENATO MARCIALIS

物体的特性是否被表达彻底

广告照片中的每一个产品都具有自己独特的形态、功能、质感,而这些因素都可能是此产品特性的体现。作为照片的使用者或拍摄者都希望产品被表现得卓尔不群(尤其是在同类产品中),但是哪些才是它独特的面呢?在产品同质化现象非常普遍的今天做到这一点是要花费些精力的。产品的特性一方面体现在产品自身,另一方面需要通过所有可行手段,人为的赋予它个性(如图120,图121)。首先是关注产品是否具有外在的特点,既然是特点就是和同类相比较而言的,若特点并不突出,就要通过从产品的衬景或特别的用光着手。不论从何种角度表现,需要明确的一点就是:产品的质感需要保障。质感对人们接受产品信息是非常关键的,同时质感对视觉感官影响也是非常大的。质感是由光作用于物体,并由物体本身特有的物理因素形成的有别于其他物体的反射光。在拍摄中,一物体的质感得到恰如其分的表现,除了光的因素以外,就在于由它周边物体的衬托对比来达到。眼睛得到充分的刺激在于对比,有对比才能使我们关注到此物体和彼物体的区别。模糊的质感对比,会令产品的影像受到程度不同的损害。对比是表现物体特性时的重要手段。如图122中的金属瓶与背景中揉皱的牛皮纸的搭配,就是一种注意到质感对比的体现。大家会注意到金属的质感因背景的衬托会显得非常突出,皱纸的出现也令整张照片显得别致。当然这也并非一张完美的照片,一些细节被忽略了:如牛皮纸高度在瓶肩部位重合是此图当中一个小纰漏。另外瓶体左右两条亮线的宽度相等,也是造成照片的遗憾之处。

图120 JOE FELZMAN STUDIO

图121 RIMI JANSEN FOTOSTUDIO B.V

图122 学生作品

练习题:

(1)选择表面光滑的金属制品为主体,以表面粗糙的金属材料为陪衬物进行拍摄。需要留意主体与衬物间色彩、明度、形态的关系。

(2)选择饼干为主体,玻璃为衬板进行拍摄,需要留意玻璃板的边缘在成像上的形态和画面中的空间位置。

物体的环境布置得当吗

主角与陪衬物体之间的大小、位置、彼此间属性的呼应,对拍摄时视觉观察的影响是举足轻重的。成像的大小固然与取景时的选择有关,但也要注意一点:你给予一个物体以衬景时,摆放是否得当也能够左右主体成像的大小。在拍摄中有这样一种现象,当你摆放好物品和衬物之后,物品与衬物的大小比例关系,会左右拍摄者的取景和构图,令你难以对其进行得当的取舍(这属于视觉心理的范畴,有兴趣的读者可参照此类著作加以研究)。比如说画石膏像“大卫”,很难想象会选择在8K纸上完成。摄影也一样,当图123中的衬物百合花如此与首饰一起放置时,基本上已经注定了拍出的效果会怎样。而图124的摆放方式较之上一张则好多了,从照片整体效果上来看,立体感、空间感更强,影调的表现也更细腻。

另外,物体与衬物之间在特性上是否相属?通俗地讲:它们是一伙儿的吗?这一点对照片的成功与否起着非常关键的作用。人对所见的物体及其相关联的物品有一个基于日常生活逻辑的判断标准,瞬间我们会有结论。比如工业产品中的剃须刀与蔬菜,这两者就相去甚远,一般情况下就不能把这两者互为陪衬。而同样是刀具,把剃须刀换成厨用刀具(如图125),物品间的属性就显得很和谐。我们的生活习惯以及文化背景、思想观念会为我们在选择被摄主体的陪衬物品时提供选择的原则,这也同样成为我们评价时的一部分标准。

注:一切标准都可能在时间的流逝中发生变化,尤其反映在今天,文化的多向性渐渐地成为理念上的习惯。尤其自“后现代主义”之后,一种奇特而有趣的现象是,过往生活中诸多的不协调在今天成为新的协调,一些传统的界限被打破。这一点非本书的重点,只是在此提醒读者,没有绝对的标准,所有的标准,随时代的变迁都可能改变。

练习题:

(1)选择一种文具作为主体,在选择陪衬物时最好不要选择直接关联的物品。比如铅笔与纸张的关系。

(2)选择某种刀具为主体,选择花为衬物进行拍摄。两种物体差别很大,关键是看选择物品的对应关系。

图123 学生作品

图124 学生作品

图125 学生作品

图126 PLETER MILLARO

图127 TIM SIMMONS

这幅照片有“创意”吗

把这条放在最后,是依据在现实当中广告摄影被客户或设计师的关注次序而设立的。评价一幅作品时是不会照本宣科地逐条逐条来进行的,这样排列是为了使叙述上更清晰。创意应是各设计门类当中最不可思议的和跳跃无形的思维活动。一般来讲,在一个领域当中做同一件事,最出乎人们的意料之外,又能够在情理之中的举动,是最富有创意的(如图126、图127)。但不是所有的创作者在面对所有的题材上都可以做到这一点,也不是所有的事情都具有可以产生好创意的基础条件。并非主观能动方面努力的够与不够,而是条件(拍摄者当时的思维状态,被拍摄物品的可发展性)是否具备。创意的极致表现也不代表普遍性,如果一个非常独特的甚至怪异的创意不被接受,在作品问世的当时也是没有现实意义的。而毫无创意可言的照片,给人的感觉是沉闷、呆板、缺乏光彩和缺少被关注的价值。因此评价一幅照片是否具有创意,是综合了常识、风俗、观念、形式语言(形态、色彩、质感、比例)等诸多因素的一个综合性的标准。如图128,我们很快就可判断出在图片中呈现的是何产品,但同印象中的又确有不同,上面分明是棵胡萝卜,只稍许瞬间就会明了它所要传导出的意图指向。如图129、图130,这是两幅上世纪80年代某打印产品公司的广告,透过两幅画面我们可以体会到该企业产品的技术优势,连这些小动物都会被其产品的逼真效果所迷惑。虽具有夸张的成分,但却有其逻辑上的合理成分,很特别,而且主角——打印产品的表现不会因为衬物的超常令它的信息受损。并非是所有的广告摄影都要像上面图片中显示的那样才是创意,也完全可以是以纯粹的画面形式感入手。如图131、图132,图中可以体会到两张图片都是以色彩对比、平面中图形间的关系作为主要表现手段,并无更深含义的体现,但我们可以感受到它们所带来的视觉冲击力。

图128 BRUNO VAUTRELLE

图129 ADVERTISING 图130 ADVERTISING

图131 载《装潢设计·商业摄影》中国美术学院出版社

图132 PAULO DE ALMEIDA BRAGA

广告摄影首先是因有实际使用的需要才会存在,信息的传导需要通过创意能够使得它们被大多数人所接受。作为普通人,在画面具有某种深意却又可以被愉快地理解时,是很容易接受其中所携带的信息的。但是纯粹的视觉方面(色彩与图形)的构成具有冲击力时,其负载的信息同样会很快被接受(如图133)。而人们的接受能力与接受的趣味,也是处于不断的变动当中的,这就需要拍摄者的拍摄意图能够在两者之间取得平衡,这就要求摄影师不单有优秀的技术,还需要关注社会主流情趣的变化。

练习题:

(1)选择一种产品为主体,从画面中的形态或颜色的角度进行拍摄。

(2)选择一种产品为主体,以间接方式表达产品的性能为目标。尽量以比喻、联想的方式进行自己的拍摄。

图133 陈明烽

(九)学习阶段作品的分析

这一节主要关注处于学习阶段的拍摄者的一些作品,并在观赏这些作品的同时,体会前面讲到有关广告摄影的各个环节。这些作品跨越了上世纪90年代初至今十几年的历史,从这些作品中不但可以看到有关技术与技巧的运用发展,还可以看到摄影拍摄者群体性的审美情趣的变迁。需要说明一点就是审美情趣不存在先进与落后,时尚并不是广告摄影视觉审美的不二标准。希望读者不会以此观点看待这些作品。我们的教学方式与方法,也在这段时间当中不时地发生着变化,当然本书的作者也在其中成长变化。

图134 学生作品

作为学生阶段的广告摄影行为有这样几个特点:

1.“唯美”倾向较重。所谓“唯美”指拍摄者从选择拍摄题材时,就以自己认为的“有效果”为准则。在前面的章节已经谈论过,这种选择标准是不能够对掌握广告摄影有什么实质性帮助的,同时也是与真实工作情形相悖的。另外体现在拍摄过程中:自己的预想与现场呈现出的效果之间无法进行有效的评价。为什么说是“有效”呢?现实中出现这种落差时,拍摄者往往会不自觉地执着于自己脑海中的画面。比如曾经有这样一个例子:一位同学在一杯水的液面上,感受到了自己观看湖面日落时的景象(图134),非常兴奋地拍摄下来,但是照片出来后却完全不同于他自己当初的感受,令他觉得非常失望和不解,因为当时他的注意力欺骗了他,他看到的那一点在整体影像所占的比例也就百分之一。当按照自己预想的效果摆设物品、布置灯光、测光后,是不是真的能够呈现出自己所希望的效果?这种现场评价对于拍摄者是很重要的,预想与现实之间或多或少都会存在不同的地方,原因是多方面的。现场呈现出的情况可能是好于预想也可能差强人意(很多时候),是现场修正还是改变思路,所依赖的就是这样的判断力。如图135,首先我们很快就会发觉最上面的苹果有“穿帮”现象,从背后支撑苹果的支架投影投在了背景上。其次上面的苹果成像与下面的比较明显差了很多,原因是上与下的物体不在一个成像面上(上面的苹果在焦点以外),再有就是上下物体成像面积落差过大。而这三点应该都是比较容易发觉的,但却没能在拍摄段避免而留下遗憾。这也是体现了具备“想象”能力的必要性,“想象”不只限于拍摄前,对于显现于眼前的物象的想象对判断也同样重要。

图135 学生作品

2.拍摄意念上受制于各种媒体已刊载的广告摄影作品的影响。实际上上面所提到的选择题材问题中也有这样的因素。通过观赏作品作为学习的方法是无可争议的,只是不要被这些作品左右自己的拍摄意念,应该在拍摄思维方面培养起独立性。起初的拍摄一定会有许多问题不尽如人意,只要有充分的心理准备(学习拍摄的决心)和细心客观地观察自己作品存在问题的能力,就会在不断的拍摄中逐渐地完善自己的综合能力。观赏在拍摄前(不是拍摄准备期)与拍摄后都是很好的充实方法。

3.三维的物体在转化为二维的影像时,忽略立体感的塑造。一方面是由于影像的视觉经验不足,另一方面是对影像与现实之间的差异没有足够的认识,想当然地认为物体本身的立体现实会自然转化为立体感的影像。还有一个可能的原因就是传统的影响,在拍摄当中有个现象:同学都会不约而同地一再要求提高灯的亮度,实际是因为现场观看时显得“清晰”“透亮”,分毫毕现。这种“清晰”和影像需要的清晰不是一回事,往往它带来的是影像的平面感(如图136)。可以观察一下照相馆的人像作品(非证件照)就会发觉,大多人物的脸上很少有阴影,显得非常明亮,五官分明清晰,但是整体上缺乏立体感,这种现象实际上是由市场要求决定的,是民众集体审美要求的体现。作为人像摄影民众喜欢是其存在的先决条件,但作为广告摄影对象的目的(信息传播)不能忽略立体感的塑造,以影像表达立体感是物体、拍摄角度、光三个因素彼此作用的结果,在拍摄角度观察物体需要有受光面与背光面的区别,就是明与暗两个概念的体现才可能表现出立体感。至于光的强度是否充分,明与暗的对比是否得当,需要通过测光表来协助判断,依靠眼睛的现场感受是不可能判断出闪光灯强弱的。

图136 学生作品

4.日常生活中的常识不能自觉地带入到拍摄行为当中。在拍摄时,常识是对面前的现场作出判断的依据。比如想要表现玻璃的通透感,可能起初没有考虑得很详细,想当然地给器皿搭配个深色的背景。因为在我们的印象中玻璃是明亮的,似乎黑色恰好给明亮一个很好的衬托,当图片拍摄完成后就会发现,深色的背景“吃掉”了部分器皿的形态(如图137、图138),被拍摄的玻璃体的形态已变成残缺不全。我们可以辨别万物——关键的是物体的轮廓在起作用。上两幅的问题是,完全忽略了玻璃显而易见的特点是——透明。这虽不需要特别的提示,但却恰好出现了“视而不见”的现象。而且在成像上器皿上形成很多令人看起来不愉快的光斑,整体效果显得非常琐碎。面对类似的情形,大多的初学拍摄者会

图137 学生作品

图138 学生作品

表现出不理解。实际上在此时只要令自己冷静下来,常识就会帮助你发觉问题的所在。还有一个带有普遍性的现象:人类的眼睛是一个自动变焦镜头,它的适应光线变化的能力是极其强的。当它观察光线暗淡甚至很黑的地方,只要一会儿的工夫,黑暗地方的景物就会清晰起来(视觉感受)。当它转向明亮的地方,同样的视觉感受就会重复一次。人类眼睛的这种适应明暗的能力照相机是不具备的,但是在很多时候我们想当然地以为,相机也同样拥有这样的能力。这现象提醒我们,相机是一个有宽容度概念的机器。在我们摆设好一个场景后,对于画面中明与暗两部分影调,拍摄者要评估两者的差别有多大。即便是在有测光表辅助的情况下,因为获得照片的途径是现有的彩色扩印系统,扩印系统的宽容度较之照相机还要低,所以以整体的眼光观察现场中的画面部分是很关键的环节。

5.不习惯以草图的方式固定自己的拍摄意念。从我所接触到的初学者,他们大多数不习惯画草图,其中一部分人是因为自己很了解自己的拍摄意念,一部分人是抱着在现场随机拍摄的念头。其实当自己挑选了拍摄的物品时,一般就会在脑海中有了大致的拍摄意图,但是这意图只能是不确切的、模糊的。在广告摄影的拍摄中并不像在纸上勾画自己脑海中的形象那么直接便利,如果不勾画出自己照片的草图,是无法意识到很多的细节问题的。而这些细节是关系这一张照片是否能够拍摄成功。比如物品的支架大小与形状,是否需要异型的小型反光板,特殊效果的营造方法,背景使用纸、布或者其他什么物质,是否需要助手帮助,等等,还包括照片整体效果上的考虑(构图、色彩、光线),这些是无法凭空想象的。不做这样准备的拍摄往往会导致拍摄结果听命于运气。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。