也许此刻最不适合听的歌便是《李雷和韩梅梅》,然而却竟不厌其烦地听起来。跟着李雷和韩梅梅的人教版英文教材一起成长起来的一代,居然在十年后对英文感到十分吃力。兴致勃勃地赶去听牛津大学教授的讲座,几乎云里雾里的一个小时将没有位置便席地而坐的热情浇了个透心凉。当我还在念小学的二十年前,我能很快学会每一个英文单词的发音,次次英文考试都接近满分。初高中时代也因为英文成绩的突出让我对自己充满信心,尽管那时候的数理化永远都是拉低班级平均分的那一个。我以后是一定要学英文的,要去有广袤牧场的澳大利亚,要去有慈爱黑人保姆的美国,要去威廉常常说起的加拿大,要去盛产绅士的英国……我这样近乎做白日梦一样的捱过了曾经极其漫长的中学时代。也许那时候也有过快乐的,是在操场上背过的疯狂英语,是在威廉的外教课上憧憬过的美丽时光,是在日记里写下的青春的秘密,是意外收到小纸条脸红后的青春的悸动,是曾一起彻夜常聊过的怎么也不厌倦的话题,是你十几年前写的信我依然宝贝一样地珍藏至今。旧书里偶然滑落你曾大费周章为我找到的四叶草,那时候你只是不想让我忍受大家都有只有我没有的沮丧和尴尬。等我渐渐成长起来,才发现后来的后来我再也没有遇到一个如你一般的人了。于是你成了我此生最好的朋友,谁也无可取代。也许,已经做了妈妈的你早就忘了这十几年前的小事了吧,可是我却一直记得,并且始终珍藏。

曾经背过的英文单词,曾经见到外教能自如交流的英文口语,在学了十年俄文后成功地全部还给了对我在英文上发展充满期待的恩师们。高考失利带来的阴影几乎笼罩了我整个的大学时代,在复读与求其次之间,选择了后者。对必须学习的俄语深恶痛绝,性格的孤高常常让我与周围的人和事格格不入。看不到未来,找不到努力的方向,让我恍恍惚惚地就过完了大一的生活。如果不是我的俄文老师,那个退休后被学校返聘回来的慈爱的老太太,如果不是她同我语重心长的那一次交谈,我不知道此刻我会在哪里?还会在一所重点大学的图书馆里写下这些满满的都是感恩的文字吗?还会有多年后那么多美丽的经历吗?收到硕士录取通知书的第一刻,我便打电话给她,她说为我高兴,更为我骄傲。电话那头的我早已经泪流满面。我常常想起每次的俄文课她都给我鼓励,那个曾经一读俄语就会惹得大家哄堂大笑的姑娘,在她老人家最温厚的鼓励中渐渐成长起来。后来我在俄罗斯的一座小城打国际长途给她,和她说那座小城美丽的花楸树和白桦林,说我的黄头发蓝眼睛的学生,说我的来自美国和德国的邻居,说小城里穿高跟鞋涂口红的慈爱的俄国老太太,说那里奇怪的奶油馅儿的饺子……电话那头她老人家也同我一起喜悦。也许,她老人家慈爱的光辉早已经将大学时代的阴影全都冲散了吧。

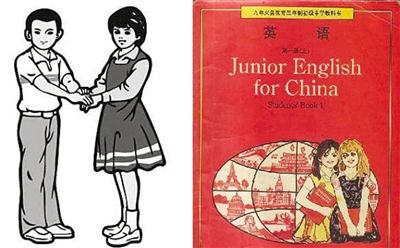

在被迫放弃英语的十年后,俄语的语法建构早已经将英语冲击到九霄云外。我开始因为可以同说俄语的人交流感到快乐无比。想起几年前和美国的邻居也是用俄文交流度过了整整一年。我已然忘却了没有学成英语的遗憾,就像忘记英文的文法结构一样。偶尔也还会想起已经做了David或者Jim爸爸的William,想起他曾说过的那句“She is my favorite student!”,想起听着“李雷和韩梅梅”的长大的中学时代,只是不再有那么多遗憾,因为所有的遗憾都是成全。

以后我也想写一首歌,名字就叫《阿廖沙和喀秋莎》,记录下属于我们俄语人的АБВГ。东方俄语发黄的书页,盒装的磁带,曾经密密麻麻的已经有些褪了颜色的笔记。踏着厚厚白雪穿过白桦林,路过橡树林去读书的安东,战火中永生的青年军官,还有创造了航天奇迹的加加林,历史悠久的莫斯科,充满魅力的彼得堡,姑娘们都想嫁的普金,泛滥的伏特加,不怕严冬的北极熊,敢爱敢恨即使经济不发达也要挺直腰杆绝不屈服权威的战斗民族。

那么,阿廖沙和娜达莎的故事怎样了?我还没想好。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。