在前一小节,我们了解到应用2002—2005年的数据揭示,总体样本和农村样本的婆媳同住显著地降低了女性老年人的死亡风险。但是,在第四章的所有小节中,我们都看到,使用2002—2011/2012年的数据,同住的单独作用基本上都表现为降低了老人的死亡风险,但都不显著(如表4.8、表4.10和表4.12),这里面除了各种控制因素的不同以外,是否还由于使用数据不同所致?另外,对于同住这一因素,在第四章亲子代际关系的分析中虽然是作为一个控制变量出现,但我们得到结论说它在研究代际关系时也是一个重要的变量,且与子女同住下各种代际关系对老人健康长寿的保护作用更为明显。因此,在这一小节,我们使用2002—2011/2012年的数据,单独对婆媳同住是否对女性老人的死亡风险构成了影响做一个深入的探讨。另外,在此小节,将使用倾向值加权的分析方法,同时考虑加入frailty因子,以得到婆媳同住对女性老人的死亡风险更纯净的影响。

一、婆媳同住变量分布

由于要考察婆媳同住,这里只保留了女性样本。另外,由于2005年失访的老人不能提供更多有用的信息,这里将这部分老人进行了删除。同时,考虑到独居或住在养老院的女性老人不与家人同住,这里也进行了删除。通过剔除一些缺失值、不适合的填答个案,最终纳入统计模型的基期样本量为4 268个。关于老年人的死亡情况,2002年中有1 738位老年人在2005年调查之前死亡,有697位在2008年调查之前死亡,有282位在2011/2012年调查之前死亡。因此在观察窗口期,共有2 717位老年人死亡,882位在世,669位失访。

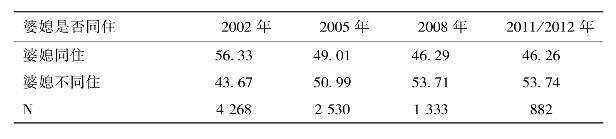

通过统计,从2002年开始到2011/2012年的调查为止,各次调查的子代支持情况如表5.4所示。

对于婆媳同住变量的形成,与上一小节相同,我们将女性老年人所回答的目前同住的人中,与女性老年人的关系为“子女配偶”且其性别为女性的筛选为婆媳同住,编码为1,其他为0。在本样本中,在各个后续调查存活的女性老年人中,婆媳同住的情况如表5.4所示。

表5.4 2002—2011/2012年调查中婆媳同住情况单位:%

从表5.4可以看出,样本中婆媳同住的比例呈现逐年下降的趋势,从2002年的五成多降至不到五成。这一趋势与之前学者们的研究结果相一致。

考虑到与子女同住决定因素的不同,媳妇作为一个进入家庭的后来者,婆媳是否能共住在同一个屋檐下,除了老年人的一些人口特征和健康状况以外,还与婆媳双方的性格特征和权力地位有关,例如那些性格随和、爱干净且在家庭中地位较低的女性老年人比较得到媳妇的认可,愿意与之同住一室。结合问卷的情况,这里加入了女性老年人的性格、自己做主和爱干净3个变量。性格变量由原来问卷中的问题“不论遇到什么事您是不是都能想得开?”设有6个选项:1.很想得开;2.想得开;3.一般;4.想不开;5.很想不开和8.无法回答。这里将“8.无法回答”进行了删除,同时将1和2项合并为“乐观”,编码为1;将3~5项合并为“悲观”,编码为0。自己做主变量由原问卷中的问题“您自己的事情是不是自己说了算?”得到。原问题有6个选项:1.总是;2.经常;3.有时;4.很少;5.从不和8.无法回答。同样,这里删除了“8.无法回答”项,将1和2项合并为“是”,编码为1,3~5项合并为“否”,编码为0。爱干净变量由原问卷中的问题“您是不是喜欢把东西弄得干净、整洁?”得到。该问题原来有6个选项:1.很喜欢;2.喜欢;3.一般;4.不喜欢;5.很不喜欢和8.无法回答。这里,同样对“8.无法回答”进行删除,另外将1~2项编为1是、0否。其他变量的设置与前一小节相同,在此不再赘述,详见表5.5所示。同样,基于不同的年龄阶段和城乡样本下的婆媳同住与否可能会对女性老人的死亡风险造成不同影响,本小节也分年龄和城乡样本对婆媳同住对女性老人死亡风险的影响进行深入分析。

本小节中,除了教育、房主、城乡和患慢性病以外,其余变量皆为时变变量。

表5.5 2002年婆媳同住变量分布情况单位:%

从表5.5可以看到,2002年总样本中婆媳同住的比例超过半数,但低龄样本婆媳同住比例只有四成多而高龄样本这一比例为六成多。从城乡来看农村婆媳同住比例较城市的高5%左右。从年龄分布来看无论总体还是城乡,高龄老人所占的比例都在六成以上。从婚姻状况来看虽然总体和城乡比例在两成多,但低龄样本有配偶的比例较高,约高达六成,而高龄样本这一比例不足一成。受教育方面总体比例为两成左右,而低龄样本和城镇样本的这一比例几乎分别是高龄样本和农村样本的两倍。房主为后代的总体比例在七成左右,但在高龄老人和农村老人中这一比例较低龄老人和城镇老人的高。在性格特征方面,总体来看有超过七成的老人性格乐观,但城镇老人比农村老人稍微乐观一点。在自己做主方面,总体有超过半数的老人能够自己的事情自己说了算,但是在这一比例上低龄老人明显比高龄老人高出15%左右、城镇老人明显比农村老人高出10%左右,说明随着年龄的增高,老人们的地位有所下降,农村老人尤为如此。从爱干净的比例上看,几乎都有将近八成的老人爱干净,但是低龄、城镇老人略比高龄、农村老人爱干净一些。在健康状况方面,总体上有三成的老人在日常活动能力上受损,但是低龄老人的这一比例只有6%左右而高龄老人超过四成,城镇老人日常活动能力受损的比例略比农村的高4%左右。患慢性病的比例都在六成以上,但城镇老人患慢病的比例稍比农村老人的高。在健康自评上总体比例在50%左右,但城镇老人的这一比例略比农村老人的高。在身体锻炼和参加社会活动上,虽然总体上有两成多的老人当前锻炼身体、接近一成的老人参加社会活动,但低龄老人和城镇老人在这两个项目上明显比高龄老人和农村老人积极。

二、婆媳同住对女性老年人死亡风险的影响

这一小节,我们将要考察总样本和分样本下的婆媳同住是否对女性老人的死亡风险造成了影响以及造成了怎样的影响。

这里,我们先就媳妇帮助是否对老年人的死亡风险起到显著作用做一个统计检验,同时做相应的Kaplan-Meier生存函数图,随后在倾向值加权的基础上做Cox回归分析,以期得到婆媳同住对女性老人死亡风险影响的净效应。

从卡方检验的结果来看,总体样本、农村样本和城镇样本中,婆媳同住变量在0.001水平上显著。低龄样本下的婆媳同住在0.01水平上显著、高龄老人样本在0.1水平上不显著。通过做相应的Kaplan-Meier生存函数图,得到图5.2(a)~(e)的结果。其中字母a~e分别指来自总样本、低龄、高龄、农村和城镇样本下的婆媳同住对老年人死亡风险的Kaplan-Meier生存函数图。图5.2中的(a)、(b)、(d)和(e)揭示,总样本、低龄、农村和城镇样本下的婆媳同住的女性老人的死亡风险更高。图中的(c)显示婆媳是否同住对于高龄女性老人的死亡风险几乎没有什么差别。

图5.2 总体及分样本婆媳同住生存函数图

(a)总体样本;(b)低龄样本;(c)高龄样本;(d)农村样本;(e)城镇样本

同样,由于两两的统计检验并没有控制其他变量,无法得到婆媳同住对女性老人死亡风险的净影响,因此,下面也将社会人口特征、健康状况以及生活方式等变量分模块逐步引入模型考察这些因素对老人死亡风险的影响作用。

在做Cox回归之前,考虑到女性老人的年龄、性格、权力大小、卫生习惯和身体状况对婆媳同住会造成较大影响,因此,将2002年调查中女性老人的年龄分组、性格、自己做主、爱干净、日常生活自理能力、患慢病和健康自评共7个变量对婆媳同住做logit回归,得到相应的倾向值。然后做ATE和ATT加权后的回归分析。通过对比加权前后样本的分布,我们可以看到加权前在年龄、性格、自己做主和日常活动能力变量上存在显著的不平衡,而通过ATE和ATT加权,这7个变量都得到了平衡,见表5.6。

表5.6 2002年加权前后影响婆媳同住的协变量的平衡情况总样本

注:N=4201;+<0.1;∗<0.05;∗∗<0.01;∗∗∗<0.001。

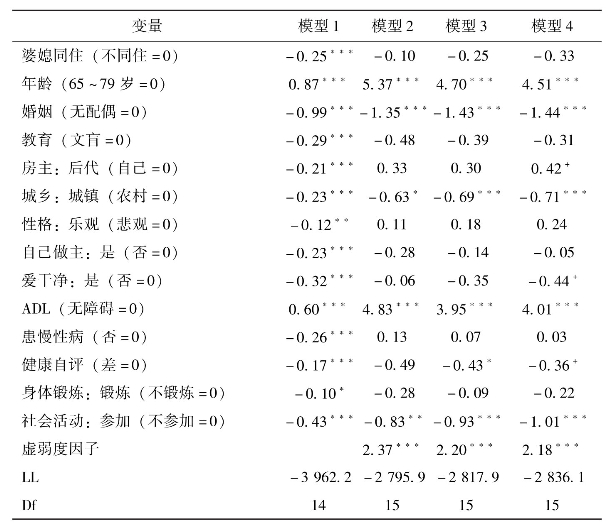

样本平衡以后,接下来我们做Cox回归分析。与前面的分析类似,这里也采取逐步加入控制变量的方法,同时做有无考虑个人层面的frailty的Cox回归分析。这里同时也给出了加权前后的回归结果,见表5.7(为了节省篇幅这里只列出部分模型结果,也没列出标准误)。表5.7中各模型设置如下:模型1是总体样本下包含婆媳同住、控制变量加权前的模型;模型2是总体样本下包含婆媳同住、控制变量、虚弱度因子加权前的模型;模型3是总体样本下包含婆媳同住、控制变量、虚弱度因子ATE加权的模型;模型4是总体样本下包含婆媳同住、控制变量、虚弱度因子ATT加权的模型。

从表5.7可以看出,加入了一些控制因素但没有加入frailty因子之前,模型1中婆媳同住显著地降低了女性老年人的死亡风险,具体表现为与媳妇同住的女性老年人的死亡风险是不与媳妇同住的78%。当考虑了frailty因子以后,模型2中婆媳同住虽然从系数的方向看是降低了女性老年人的死亡风险,表现为与媳妇同住的女性老年人的死亡风险是不与媳妇同住的91%,但不显著。模型2中的frailty因子显著地增加了女性老年人的死亡风险。另外,我们看到,尽管模型1和模型2中绝大多数变量系数方向不变,但模型1中全部显著的14个变量在加入frailty因子后只有5个显著,并且加入frailty因子之后绝大多数变量系数的绝对值有所提高。另外,模型间检验的结果表明加入了虚弱度因子的方程更能拟合数据。

表5.7 2002—2011/2012年婆媳同住对女性老年人死亡风险的影响总样本

注:+<0.1;∗<0.05;∗∗<0.01;∗∗∗<0.001;为节省篇幅,LL值只精确到小数点后1位。

当进行倾向值加权之后,可以看到,无论是ATE加权还是ATT加权,婆媳同住变量都降低了女性老人的死亡风险,但不显著。在ATE加权后的模型3中表现为与媳妇同住的女性老年人的死亡风险是不与媳妇同住的78%,在ATT加权后的模型4中表现为与媳妇同住的女性老年人的死亡风险是不与媳妇同住的72%。对比加权前同样加入了虚弱度因子的模型2,可以发现,加权前婆媳同住对女性老年人的死亡风险的作用比ATE加权下高估了13%(=91%-78%),而在ATT加权下高估了19%(=91%-72%)。这里,我们更关注干预组的平均干预效应,因此,这里重点报告ATT加权后模型4的结果。ATT加权后,除了教育、性格、自己做主、患慢性病和锻炼身体这5个变量不显著以外,其他变量都在0.1水平上显著。在社会人口方面,80岁及以上组的女性老年人的死亡风险是65~79岁的9 080%、有配偶的女性老年人的死亡风险是没有配偶的24%、房主是后代的女性老年人的死亡风险是房主为自己的153%、城镇女性老年人的死亡风险是农村的49%。女性老年人的性格特征变量只有爱干净在0.1水平上显著,具体表现为爱干净的女性老年人的死亡风险是不爱干净的65%。在健康方面,日常自理能力受损的女性老年人的死亡风险是日常自理能力没有受损的5536%、自评健康好的女性老年人的死亡风险是自评差的70%。在生活方式方面,经常进行社会活动的女性老年人的死亡风险是不经常进行社会活动的37%。

为了检验倾向值加权后结果的稳健性,本研究还进行了敏感性分析。我们将参照类“婆媳不同住”类扩大至独居或住在养老院的女性老人,结果显示婆媳同住的女性老人的死亡风险是不同住的87%,但仍然没有在0.1水平上显著,说明了上述结果的稳健性。

虽然上述结果没有在0.1水平上显著,但从系数的方向来看婆媳同住的女性老人较婆媳不同住的老人的死亡风险低,因此这里也进一步印证了假设8。

前面的描述性分析揭示,不同年龄段和城乡下的婆媳同住情况有所不同。下文我们将分年龄样本和城乡样本就婆媳同住对女性老人死亡风险的影响进行分析。

同样,这里我们对低龄、高龄、农村和城镇4个子样本分别做倾向值加权前后的回归分析。对于低龄和高龄样本,我们将2002年调查中女性老人的性格、自己做主、爱干净、日常生活自理能力、患慢性病和健康自评共6个变量对婆媳同住做logit回归,得到相应的倾向值。然后做ATE和ATT加权后的回归分析。通过对比加权前后样本的分布,我们得知低龄和高龄样本加权前在自己做主和日常活动能力变量上存在显著的不平衡,而通过ATE和ATT加权,在这6个变量上都得到了平衡。对于农村和城镇样本,我们将2002年调查中女性老人的年龄分组、性格、自己做主、爱干净、日常生活自理能力、患慢性病和健康自评共7个变量对婆媳同住做logit回归,得到相应的倾向值,然后做ATE和ATT加权后的回归分析。通过对比加权前后样本的分布,我们也得知城乡样本加权前在年龄分组、性格、自己做主和日常活动能力变量上存在显著的不平衡,而通过ATE和ATT加权,在这7个变量上都得到了平衡。

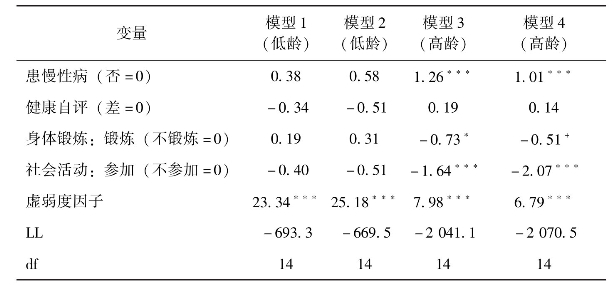

这里,我们更关注干预组的平均干预效应,以及加权前婆媳同住变量对女性老人死亡风险的影响,因此,这里只列出包含一些控制变量和frailty因子情况下的Cox回归结果和ATT加权后的结果。分低龄、高龄样本下的倾向值加权前后Cox回归的部分结果见表5.8所示。

表5.8中各模型设置如下:模型1是低龄样本下包含婆媳同住、控制变量、虚弱度因子加权前的模型;模型2是低龄样本下包含婆媳同住、控制变量、虚弱度因子ATT加权的模型;模型3是高龄样本下包含婆媳同住、控制变量、虚弱度因子加权前的模型;模型4是高龄样本下包含婆媳同住、控制变量、虚弱度因子ATT加权的模型。

表5.8 2002—2011/2012年婆媳同住对女性老年人死亡风险的影响——低龄和高龄样本

续表

注:+<0.1;∗<0.05;∗∗<0.01;∗∗∗<0.001;为节省篇幅,LL值只精确到小数点后1位。

从表5.8可以看出,在加入包含frailty因子的所有控制变量以后,低龄样本的婆媳同住表现为增加了老人的死亡风险,同住下女性老人的死亡风险是不同住的162%,但是不显著。在ATT加权以后,低龄样本的婆媳同住也表现为增加了老人的死亡风险,同住下女性老人的死亡风险是不同住的206%,但是也不显著。在加入包含frailty因子的所有控制变量以后,高龄样本中的婆媳同住表现为降低了老人的死亡风险,同住下女性老人的死亡风险是不同住的87%,但是不显著。在ATT加权以后,低龄样本的婆媳同住也表现为增加了老人的死亡风险,同住下女性老人的死亡风险是不同住的102%,但是也不显著。总的来看,无论是低龄样本还是高龄样本,婆媳是否同住对女性老人死亡风险作用相差不大。但是,如果没有在样本平衡的基础上做倾向值加权分析,尽管控制了包含frailty因子的所有控制变量,低龄样本中婆媳同住对女性老人死亡风险的影响作用会低估44%(=206%-162%)、高龄样本中这一比例会低估15%(=102%-87%)。同样,为了做敏感性检验,我们将参照类“婆媳不同住”类别扩大至独居或住在养老院的女性老人,得到的结果显示婆媳同住下低龄女性老人的死亡风险是不同住的155%,但没有在0.1水平上显著;婆媳同住下高龄女性老人的死亡风险是不同住的120%,也没有在0.1水平上显著。这些结果说明了上述结果的稳健性。

城乡样本下的倾向值加权前后Cox回归的部分结果如表5.9所示。

表5.9 2002—2011/2012年婆媳同住对女性老年人死亡风险的影响——城乡样本

注:+<0.1;∗<0.05;∗∗<0.01;∗∗∗<0.001;为节省篇幅,LL值只精确到小数点后1位。

表5.9中各模型设置如下:模型1是农村样本下包含婆媳同住、控制变量、虚弱度因子加权前的模型;模型2是农村样本下包含婆媳同住、控制变量、虚弱度因子ATT加权的模型;模型3是城镇样本下包含婆媳同住、控制变量、虚弱度因子加权前的模型;模型4是城镇样本下包含婆媳同住、控制变量、虚弱度因子ATT加权的模型。

从表5.9可以看出,在加入包含frailty因子的所有控制变量以后,农村样本的婆媳同住表现为降低了老人的死亡风险,同住下女性老人的死亡风险是不同住的60%,但是不显著。在ATT加权以后,农村样本的婆媳同住也表现为降低了老人的死亡风险,同住下女性老人的死亡风险是不同住的97%,但是也不显著。在加入包含frailty因子的所有控制变量以后,城镇样本中的婆媳同住表现为降低了老人的死亡风险,同住下女性老人的死亡风险是不同住的64%,但是不显著。在ATT加权以后,城镇样本的婆媳同住也表现为降低了老人的死亡风险,同住下女性老人的死亡风险是不同住的82%,但是也不显著。总的看来,婆媳是否同住对城乡女性老人死亡风险作用相差不大。但是,如果没有在样本平衡的基础上做倾向值加权分析,尽管控制了包含frailty因子的所有控制变量,农村样本中婆媳同住对女性老人死亡风险的影响作用会低估37%(=97%-60%)、城镇样本中这一比例会低估18%(=82%-64%)。同样,在敏感性检方面,我们将参照类“婆媳不同住”类扩大至独居或住在养老院的女性老人,结果显示婆媳同住的农村女性老人的死亡风险是不同住的92%,但没有在0.1水平上显著;婆媳同住的城镇女性老人的死亡风险是不同住的83%,也没有在0.1水平上显著。这也说明了上述结果的稳健性。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。