吴恩裕是学界著名的才子,治学所涉领域之多令人有目不暇接之感。

笔者供职于中国政法大学法学院法理学研究所已二十多年,对本所前辈自然有所阅读。令人不解的是,本所先贤王名扬在行政法学界赫赫有名,法理学界包括本校、本院乃至本所师生却对其在本所经历鲜有提及。无独有偶,本所另一位先贤吴恩裕在学界也是大名鼎鼎,法理学界包括本校、本院乃至本所师生也很少提及。有感于此,笔者愿意花时间做点功课,尝试走近这位先贤。从笔者供职的法学院法理学所的角度看,本文可视作《阅读王名扬的另类视角》的姊妹篇。

(一)

笔者近日新入手吴恩裕的几部旧作,先从《唯物史观精义》谈起。

吴著《唯物史观精义》一书初版于1948年6月,由上海观察社发行,发行人为储安平。该书两年之内出了7版,被列入《观察丛书》,由此可见其受欢迎的程度。

夏和顺著《老报人的故事》(花城出版社2012年版)一书载有《储安平年表简编》,摘录相关信息如下:储安平1909年11月5日,出生于江苏宜兴,储家原是宜兴望族。1936年,在德国报道柏林奥运会后赴英国,考入伦敦大学政治经济学院政治系,师从著名的费边社理论家哈罗德·拉斯基教授。1945年春,任湖南《中国晨报》主笔。赴重庆任中英文化协会秘书。不久创办《客观》周刊,任主编。1946年春,离开重庆,发表告别读者启事,《客观》周刊从第13期起改由吴世昌主编。9月1日,在上海创办《观察》周刊,取得空前成功,销量一度达10万份。1948年12月25日,《观察》遭到查封,储安平因提前赴北平免遭牢狱之灾。1949年9月,参加第一届全国政协会议,是新闻界候补代表。11月1日,《观察》在北京复刊,改半月刊,发行量一落千丈,储安平仍任主编。1950年5月,中共中央决定将《观察》改为《新观察》。

据王玉明编《中国法学家辞典》(中国劳动出版社1991年版),吴恩裕(1909—1979),当代政治学家,法学家。辽宁沈阳人。1928年入东北大学哲学系,1933年毕业于清华大学哲学系。曾任北平《晨报》文学、哲学副刊《思·辩》主编和《文哲月刊》主编。1936年去英国留学,在伦敦大学政冶经济学院研究院从事研究工作,获政治学博士学位。1939年回国后任重庆中央大学政治系教授、北京大学政治系教授。1952年调任北京政法学院教授。后任北京大学法律系教授、中国社会科学院政治学研究所研究员兼负责人。

对照阅读可以发现,吴恩裕与储安平有三同:同庚(1909年);同学(1936年入英国伦敦大学政治经济学院并师从拉斯基);同业——出任过期刊主编。

查阅吴恩裕哲嗣吴季松著《我的父亲吴恩裕》一书所附《吴恩裕著作简目》,在储安平担任主编——也是其一生中最为重要的的事业——的《客观》、《观察》和《新观察》等杂志上,吴恩裕发表过《负生偶记》、《法律、道德与大众需要》和《唯物史观精义》(以上发表在《观察》上)、《关于曹雪芹》(《新观察》)。

笔者自己发现的吴恩裕在《客观》上发表的论文有:《关于奥斯丁主权说的讨论》(萧公权、吴恩裕)、《改进中國政治的两个问题》、《拉斯基教授从学记》(上、下)、《搜书鬻书記》、《一个历史的敎训》和《认识政治与认识民主》等。说明在储安平主编《客观》期间,两人已经过从密切,文字来往频繁。

《观察》是储安平事业的顶峰,吴恩裕是列在《观察》封面上的撰稿人。笔者发现的吴恩裕的文章有《自由乎?平等乎?》、《社会契约论》(书评)、《家庭关系·政治关系·民主政治》、《论人性与私产》、《国家与道德》、《自由乎?平等乎?》、《法律、道德与大家利益》、《一个历史的教训》、《马开维里代表思想选集》(书评)、《社会契约论》、《读胡适之先生校足本密尔自传书后》等等,足以显示这位封面上的撰稿人不是浪得虚名。

以上考证既显示了吴恩裕与储安平的不一般关系,也说明吴著《唯物史观精义》由储安平的观察社发行是事出有因。

(二)

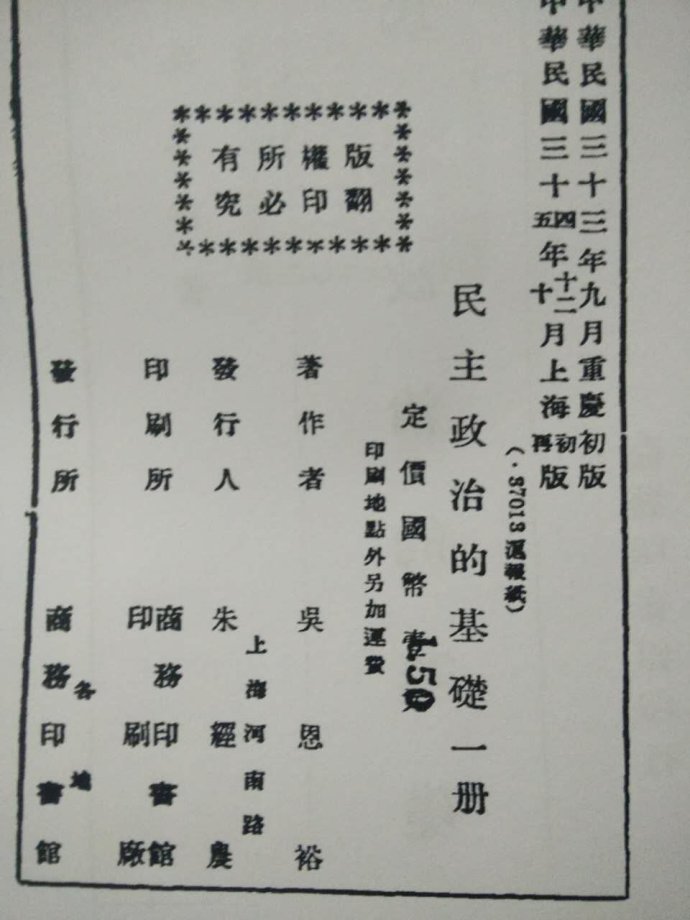

新入手的吴恩裕著《民主政治的基础》一书是翻印本,原书系商务印书馆1944年初版于重庆。

吴恩裕与商务印书馆的渊源极深。业内人士都知道,商务印书馆资深编辑骆静兰是吴恩裕的夫人,吴恩裕1949年后的很多书也是由商务印书馆出版。其实,早在吴恩裕与骆静兰成婚之前,吴就与商务印书馆多有来往。比如吴著《民主政治的基础》,就是由商务印书馆于1944年出版,《政治学问题研究》也是由商务印书馆于1948年出版。

笔者初步检索商务印书馆出版的《东方杂志》,吴恩裕至少发表过如下文章:《英国民主思想的新趋势》(《东方杂志》1944年第40卷第22期,以下略)、《对于政治的认识与态度》、《法治与中国政治改进》、《对于民主的新认识》、《“两个世界”是否必须对立》、《历史·哲学·逻辑与政治思想的研究》、《自由主义与社会主义的新趋势》、《亚理士多德“政治论”中的政治理想》、《政治学的对象问题》、《马开维里论人性·政治·道德及法律》、《论国家观念》、《人性私产与国家》、《希腊城市国家没落后的政治思想》、《亚理士多德论政治实际》、《国家目的问题》等等。

以《民主政治的基础》而论,附录收录了两篇论文,其中之一是《论专家与通人》。起因是雷海宗在《大公报》发表《通人与专家》星期论文,引起了辩论。《新评论》主编储安平嘱为撰稿。论文可视为吴恩裕与清华校友雷海宗的直接对话。有意思的是,吴恩裕喜欢对话,而且经常与清华校友对话。比如第一节提到的《关于奥斯丁主权说的讨论》,实际是吴恩裕与校友萧公权的对话。笔者参编的《楼邦彦法政文集》收录了吴恩裕与清华校友楼邦彦的一篇对话《用和平方法能否实现社会主义?》,只是两位校友分别用了笔名“负生”和“炳章”,一般读者不易发现。

(三)

第三部旧书一般读者不大关注,故能以低价入手。吴恩裕著《批判资产阶级国家学说》,平明出版社1953年版,编者为潘际坰、黄裳。

该书有“作者附言”:正文七篇除《旧国家学说怎样滥用了逻辑》一篇外,都是1950到1951年断续发表过的短文。附录两篇中马克思所著《论边沁和功利主义》译出后刊登在《新建设》杂志(费青为主编),马克思所著《论康德和政治的自由主义》一文没有发表过。

编者黄裳于1979年撰有《从吴恩裕逝世想起》一文(见《黄裳文集》,上海书店出版社1998年版),资料珍贵,不妨抄录如下:

“听到吴恩裕同志逝世的消启,感到十分突然,同时也为老一辈《红楼梦》研究者之一的离去而深感憾惜。听说他是在写完最后一篇论文,还没有来得及加上篇末的句号时就掷笔长逝了,这就尤其使人叹惋。应该说,他是死在自己的战斗岗位上的。

其实吴恩裕同志的研究《红楼梦》,并不是他的本行专业。我和他只见过一面,建国初期我代表报社到他北京简陋的住处去访问时,也不是约的有关《红楼梦》的稿子。但在这以后,他以一个业余研究者的身份,努力发掘,提供了有关曹雪芹的许多重要资料。这是一些雪芹同时朋辈的诗文著作,是研究《红楼梦》作者的第一手珍贵文献。这是一些不为人所重视的无名文士的作品,有些还是稿本,极易散亡的,由于他的努力而保存下来了,至今也还是研究者一直引用的重要典据。

后来他又不断努力,进行了更深入的调查研究和搜辑工作,还写了以曹雪芹为主要人物的故事、小说等。他是一个勤奋的人。虽然他的一些新发现和研究成果至今还没有一致的看法,但谁也不能否认他的工作热情和成绩。

不能不想到,三十年来《红楼梦》研究曾走过了一条怎样曲折的道路。有一个时期,有关《红楼梦》的作者、家世,版本……的探讨是被看作并非纯正的研究方向,其至是带有资产阶级的不光彩印记的。被讥为‘繁琐考汪’,还要算是十分委婉的批评。一部《红楼梦新证》被看作曹寅的年谱,也是一个例子。今天研究者的大量援引讨论‘脂胤斋批’,更是过去所不能想象的。这是一种奇怪的、但谁也不愿指出的现象。如果脱离了具体的时代背景,包括作者的身世与家史,一位忠实于唯物主义的文学研究者又怎样进行工作呢?‘知人论世’的要求又怎样实现呢?

但人们还是有着清醒的实事求是的本能,寂寞的研究工作坚持下来了,就在十年浩劫中间也不曾完全中断。今天,研究的事业就理所当然地更加兴旺起来。

此外,还有一种值得注意的现象,那就是在多年来的《红楼梦》研究工作中,隐隐存在着两种倾向,也许可以简单地概括为‘破’与‘立’。这并不恰切,但或者可以暂且借来加以说明。好像有些研究者经常提出一些新的见解或发现,另一些研究者就总是要来驳难反对,也就是有些人在‘立’,另一些人就来‘破’,几乎已经成为一种常见的现象了。

这是学术研究中经常出现的正常现象,原不必大惊小怪。它也是大有好处,完全必要的。没有这样的争辩,真理就不会越来越明。有关《红楼梦》的许多问题都出现了这样的争论。例如曹雪芹的卒年问题,曹雪芹的两幅画像问题,大观园有无原型的问题,以及近年来吴恩裕所发现的据说是曹雪芹的佚稿、遗物的问题等等。

学术上的争论是会产生不同的学派的。每一学派都应该有自己的作为核心的思想,以及围绕着它而逐渐形成的体系。这是一种常识。不过,随时出击,对一些‘新说’表示反对、进行驳难,成为争鸣的一种风气与特征以后,正常的学术讨论就往往被一种不健康的气氛所笼罩了。

即以吴恩裕所提供的有关《废艺斋集稿》的材料而论,论争双方都已发表了文章反复论辩,看来迄今也还不可能得到一致的明确结论。作为一个读者,我在初读时,对所谓雪芹自撰序文是颇出意外的。在我看来,曹雪芹不大可能写出这样的文字。在清人文集中,这样水平的作品恐怕连二三流也说不上。但仅以这样的推断论文,大约和鉴定古书画的情形相似,很不容易说服对手。那首《自题画石诗》的情况也一样。评论一首诗的高下真伪也不是容易的事,但我还是相信风格、气韵这些近于虚无缥缈的艺术标准的,它有时比其他方法还更准确。

也许是应该运用更细致的方法来论定真伪的吧。在学术问题上.有时只有等待实证出现才能最后得到解决,现在的情形就是这样。这时可以存疑,可以辩难,也可以暂且存而不论。但事先就暗示这是伪品,甚至是捏造,怕是不妥当的。有许多迹近无聊的争论,大抵也都与此相类。有一定功力的研究者,把许多精力花在这里,并不能说就会显示讨论的兴旺。

以上所论,还不包括盛气凌人、棍帽交加、唯我独是的一种。那效果就更不好,或简直不好算是讨论。

有关曹雪芹自己及其家世、交游的材料是非常稀少的,许多研究者都在努力探索、寻求,希望多少能找到些什么,吴恩裕是努力者之一。多年来我们仿佛看到这样一种现象,一些人从广阔无垠的矿坑里摸来摸去,有时摸出一块什么,当然不一定是金块,黄铜也说不定的;另一些人则蹲在坑边,手握锤柄,摸出一块就敲碎一块。这情景是有些可笑的,意气之争往往超越了平心静气的探讨,好像也并不利于工作,这起码在我们外行人看来是如此。我们自然希望这种情景能有所改变。”

黄裳提到《红楼梦》研究,这是一个大题目,还是打住为好。

(四)

回到本文开篇提出的问题。

笔者在《阅读王名扬的另类视角》一文里已经提到了法理学所先贤王名扬,为使本文内容连贯,不妨照录部分内容如下:

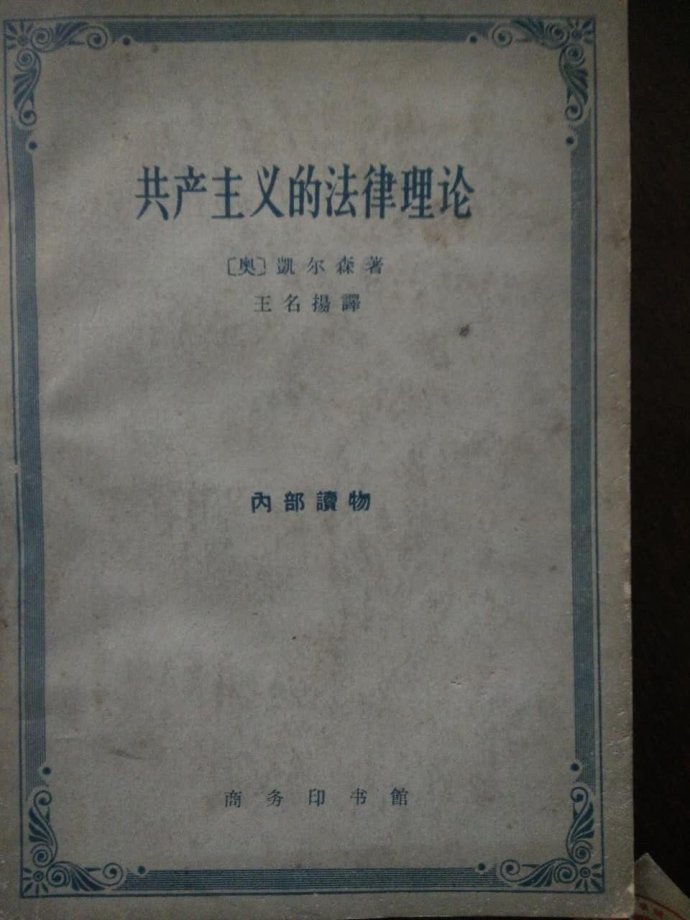

笔者近来对供职的法大法学院法理学所的历史略有阅读,知道(王名扬)先生实际加入的是北京政法学院法理学教研室(当时名为‘国家与法的理论教研室’,建校以来名称至少变化过四次以上)。关于先生在北京政法学院‘国家与法的理论教研室’期间(1958至1963年)的经历和学术活动,除了先生的个人简介略有提及外,笔者未发现其他文字。先生自述于1962年离开北京政法学院,《全集》作者简介写的是1963年,详情如何还有待进一步研究、笔者了解到的情况是:1958年教研室的同事有鲁直、吴恩裕、程筱鹤、张鑫、张浩、杨伯攸、周树显等。先生的《译作、教材汇编》一书收录了先生完成于1962年的《共产主义的法律理论》译作(译自凯尔森,商务印书馆1962年版)。与当时的多数译作一样,该译作缺少译者的相关信息(如译者序、译后记之类),因此无从了解先生翻译时的心路历程。当年的商务印书馆为该书写有‘出版说明’,里边透露了一些信息:‘这两本书(按:指凯尔森1948年的《布尔什维主义的政治理论》和1955年的《共产主义的法律理论》)都是毒素很大的反面教材。前者已由本馆翻译出版。书前附有译者吴恩裕同志所写的《凯尔森‘纯粹法学’反马克思主义的实质及其手法》一文,对凯尔森的纯粹法学作了较为全面的分析批判,对他的滥用形式逻辑的手法亦予以揭露,读者可以参考。’‘出版说明’还对该书内容做了介绍。

值得注意的是,吴恩裕和王名扬彼时都供职于北京政法学院的‘国家与法的理论教研室’,两本书又都是由商务印书馆于1962年出版,翻译的又是同一作者的著述,这就绝非偶然性可以解释了。此外,商务印书馆的资深编辑(后出任副总编)骆静兰是吴恩裕的夫人,也是政治学专业出身(潘汉典先生的《君主论》的责任编辑就是骆静兰)。笔者以为,商务印书馆的‘出版说明’即使不是出自骆静兰之手,至少也与骆静兰有直接关系。

笔者的上述考证虽然只是个人兴趣,但并非没有意义。

先生在北京政法学院的‘国家与法的理论教研室’的工作经历以及与吴恩裕的同事关系,说明《共产主义的法律理论》一书的翻译不是突发奇想,也是事出有因。另一方面也说明,先生不仅对行政法学有精深的研究,对法理学也有相当的积累,这也有助于我们更好地理解先生的学术背景。

中国法制出版社2004年再版了的王名扬《共产主义的法律理论》一书,但该书既无源自商务印书馆原译著的介绍,也无其他编辑信息,笔者的个人阅读体会是,最好阅读1962年商务印书馆的原译著。”

阅读吴恩裕写于1961年的《凯尔森“纯粹法学”反马克思主义的实质及其手法》(载凯尔森著《布尔什维主义的政治理论》,吴恩裕译,商务印书馆1962年版)一文,可知吴恩裕不仅阅读了凯尔森的相关论述,对西方法学的总的情况也相当熟悉。需知吴恩裕在英国伦敦政治经济学院的博士论文导师是拉斯基,论文题目为《马克思的政治思想》,论文被导师称为“我所见到的最短的、最好的博士论文之一”。吴恩裕自己将论文译出并由商务印书馆于1945年出版。在其“自序”中,吴恩裕提到该书的出版得到冯友兰、萧公权、张奚若、浦薛凤和钱端升诸先生的鼓励;在国立中央大学任教期中,张汇文(按:王名扬导师之一)、李泰华两兄殷勤的勉助也有助于译稿的完成。

笔者供职的研究所(之前为教研室)1958年前后的名称为“国家与法的理论教研室”,本所两位先贤吴恩裕和王名扬分别翻译了凯尔森的“政治理论”和“法律理论”,实实在在是本职工作。

(五)

笔者于一年前(2015年4月12日)曾发过一篇“微信”,题为《学术的生命力》,其中提到:吴恩裕先生曾多年工作于本所,1956年出版的《北京政法学院第一次科学讨论会论文集》第一篇就收录了吴先生的论文《中国国家起源问题》,该文于同年由上海人民出版社出版了单行本。在单行本“后记“里,作者提到该文曾与张锡彤(曾任政法教师)、顾颉刚、张政烺等讨论。文中注释99个,有史记、尚书、礼记等古籍,有李济等的考古报告,有王国维、吕振羽、翦伯赞、范文澜的著述,也有恩格斯、柯斯平的译著。当年该文被评为一等奖。

……先生1978年还曾在所里工作(按:可能有误,待考),后调入社科院,1979年12月病逝于书桌前。

“真正的学术作品不会随风而逝,时间是检验学术作品最好的试金石。”一年前笔者这样认为,一年后的今天笔者的看法依然如此。

(来自新浪微博:静静的白天鹅)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。