【摘要】:变异性状能通过再生植株有性繁殖传递给后代,这是突变最有力的证据。通常核DNA突变会产生孟德尔式分离,而叶绿体和线粒体DNA的突变则是母性遗传方式。培养细胞在离开选择剂后的稳定性。在无选择压力的培养基上继代培养2~3代后原有变异仍不消失者,否则不是突变。Jacobs等于1987年根据生化和遗传基础以及在农业上的应用价值,对细胞培养获得突变体进行分类。

筛选出来的变异是能遗传的变异,抑或是性状不稳定的后生改变(epigenetic changes),这是突变性状筛选成功与否的关键。

1)判断标准

以Maliga于1976年和Widholm于1977年提出的判断标准综合为4点:

(1)遗传方式。变异性状能通过再生植株有性繁殖传递给后代,这是突变最有力的证据。通常核DNA突变会产生孟德尔式分离,而叶绿体和线粒体DNA的突变则是母性遗传方式。

(2)变异的频率。突变的频率一般都低于10-5(多位点的突变除外)。

(3)培养细胞在离开选择剂后的稳定性。在无选择压力的培养基上继代培养2~3代后原有变异仍不消失者,否则不是突变。

(4)具有与基因产物改变密切相关的生化机理。如通过一种酶的氨基酸顺序的改变,或是一种氨基酸生物合成控制酶改变了对有关氨基酸类似物的反馈敏感性等,均可作为基因突变的证明。

2)分类标准

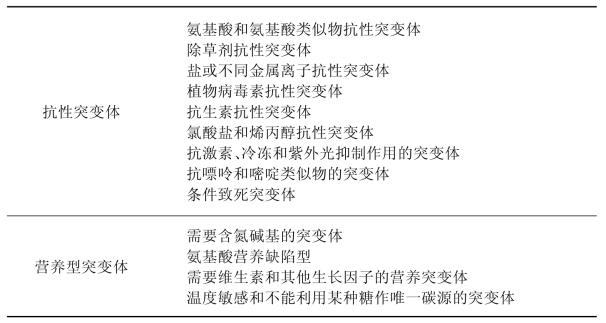

(1)Jacobs等于1987年根据生化和遗传基础以及在农业上的应用价值,对细胞培养获得突变体进行分类(见表6.2)。

表6.2 培养细胞突变体按遗传、代谢、性状的分类

(续表)

(2)缪树华于1990年根据分离突变体的程序(或方法)对突变体进行分类(见表6.3)。

表6.3 按分离突变体的程序(或方法)对突变体的分类

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。