太湖流域地跨江浙沪两省一市,约3.2万平方公里,四周高,中间低。流域中部是由太湖及淀泖地区组成的碟形洼地,西南部和西部为浙江天目山区和江苏宜溧山区,北部是沿江高地,东部和东南部是吴淞高程4米以上的冈身及杭州湾滨海平原。[10]流域内的水源主要来自西部茅山、天目山的溪流,经苕溪、荆溪等汇入太湖,再经由下游苏松地区的吴淞江、娄江、白茆河、黄浦江等宣泄河道进入东海。正因为中部地区地势低洼、水网密集,所以水利问题的焦点是汛期洪水如何及时排除,从而防止其可能产生的危害。因此,宋代以降至民国前期,从政府到民间的视野,似乎一直在太湖水系的排泄工作上。[11]

历代以来,宣泄河道的缩小、淤塞都会对全流域的水文环境造成影响。《禹贡》所言“三江既入,震泽底定”中的东、中、北“三江”至明代均已严重淤积甚至完全湮灭,以致太湖下游水灾不断。黄浦江形成后,太湖的大部分洪水分三支汇入黄浦江上游,流向东海。一支在竖潦泾南,名为大泖港,承金山、平湖来水;另一支是横潦泾西的斜塘,承泄吴江、昆山、青浦来水;第三支也在横潦泾西,称为圆泄泾,承接浙江嘉兴、嘉善和青浦南部来水。20世纪初建成的横亘于整个太湖流域的沪宁、沪杭甬两条铁路,虽以遇水建桥为原则,但在实际建设过程中,施工方为节省建桥费用而缩减、堵塞了不少河道,尤其以横穿斜塘、圆泄泾等黄浦江上游河道的沪杭甬铁路最为严重,诚如下文所言:

铁路告成,开东南交通之利,举凡人民,靡不称便。惟利之所在,害亦有时而因焉,其始也伏于不觉,历久乃知其为大患者,莫屠家村港为铁路筑断若矣。[12]

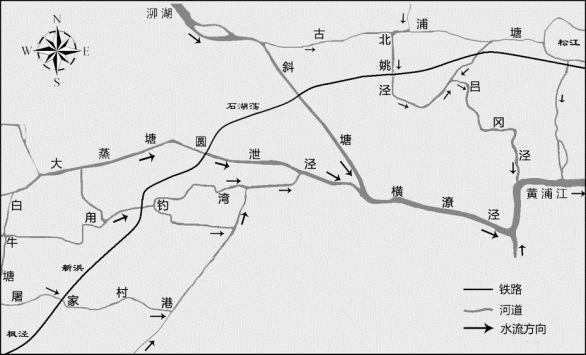

屠家村港位于圆泄泾西南,沪杭甬铁路石湖荡站与枫泾站之间(现名向荡港,位于今上海市松江区新浜镇境内,参见图7-1),河面宽61米[13],“为苏浙接壤间巨流之一,亦为西北发源各水趋浦要道”[14]。1907年沪杭甬铁路施工时,商办苏省铁路股份有限公司(以下简称苏路公司)工程师徐士远认为当地河道众多,“屠家村港似无关碍”[15],遂以节省筑路经费为由将该港填塞,并直接在原来的河道上建造路基,如同水中筑坝。同时,在该港南500米处建一小桥(第44号桥),“使坝断之水改向桥而流”。但该桥桥孔宽不足3米,水流湍急,一遇大雨则水量骤增,无法“畅泄屠家村港之水势……致伤低洼农田”。[16]

图7-1 沪杭甬铁路松江段示意图

水利的兴废通常都发生在乡村地区,其间产生的利弊又勾连整个地域社会各方面的利害关系,而每次水旱大灾的发生,不但揭露了水利方面的荒怠情况,而且其严重性又总是反复引起官绅阶层的高度关注。[17]1913年,嘉善士绅施咨吾就已向商办全浙铁路有限公司(以下简称浙路公司)提议,要求拆除屠家村港坝改建桥梁,“俾水得以通畅,以弭水患”。后虽经嘉兴六县县议会联合会议决,但“终未得达目的”。[18]

1921年夏,江、浙、皖、鲁等多个省份发生了严重水灾[19],时人惊叹“为从来所未见”[20],屠家村港“五月至八月间者,则水量骤增,宣泄不及”[21]。当年秋,嘉善县枫泾镇士绅姚文泽与北洋国会议员张世桢(海盐人)在上海共谋解决屠家村港问题的方法。他们认识到“非合两省人士起而力争,恐杭、嘉、湖、松四属永作鱼之叹”。于是两人先请督办苏浙太湖水利工程局(以下简称太湖局)总办王清穆设法展开交涉,同时张世桢联络徐志摩的父亲徐光溥。徐“慨然而起议”,认为应“推一声望重者,领衔藉策进行”。[22]此时曾任北洋国务总理的孙宝琦正由京抵沪,徐氏即邀请其出面担任领袖。10月底,孙宝琦、蒋百里、顾维均、钱新之、耿道冲等以及姚、张等19人联名向浙江省长沈金鉴请愿,通过其与交通部协商并饬令沪杭甬铁路管理局(以下简称路局)“拆坝建桥,以资宣泄”。[23]

同月,嘉善士绅汪山等人上书沈金鉴表达了相同意愿,呈文中提到铁路工程师决意筑坝时,“当地士绅群望铁路速成,不与争论”。1911年水灾爆发时,他们多次准备请愿,但因“会逢光复,怀而未发”。直至1921年大水泛滥,“公民等不能为曲突徙薪之谋,自不得不于焦头烂额之后,呼吁于钧座之前”。[24]但这与孙宝琦等人呈文中关于铁路初建时枫泾士绅“苦于疏浚白牛荡之经费难筹,亦遂赞同筑坝”[25]的说法不相一致。笔者认为,地方士绅的这种表达或可视作他们为博取官方同情而表达的为革命做出“牺牲”的精神。

11月,姚文泽又直接致信沪杭甬铁路管理局局长任传榜,认为“改建大桥,方为妥善”。[26]随后,前述施咨吾之子,枫泾区自治委员会施充亦呈请浙省官厅转请路局办理,并登报“征求各方人士,一致力争”。[27]同月,交通部即令沪杭甬铁路管理局“兼顾路局及水利,速议办法”。[28]12月9日,浙江省长公署致函交通部,认为该部饬令路局办理已过多日,而当前正值冬季枯水期,“正可及时改筑”,因此希望该部尽快核定并转令路局办理,“以免转瞬开春水涨,贻误要工”。[29]同时又致函路局希望“赶速勘议复部,免误要工”,并表示“如不早日修办,明年若再发水,实无以对地方”。[30]路局一面于30日通过杭州站回复省长公署称尚在勘察之中,一面于31日由任传榜派员偕同工程处副工程司洪嘉贻前往勘察。新建桥梁“长须二百二十英尺,用费当在三十万左右”,次日洪嘉贻等将相关情况“呈报局长核示遵行”。[31]

此后,仍有地方官绅就此事不断呼吁,如1922年1月11日,枫泾士绅郁崇光呈请松江县署转江苏省、交通部。[32]春,太湖局会同两省代表视察后致交通部称“情形相符,应请查照施行”。[33]5月12日,在“太湖流域防灾会”的成立大会上,嘉善士绅汪山提出“对于太湖流域防灾会之建议”,着重分析了“坝断酿灾之原因与筑桥防灾之方法”。[34]

1922年3月8日,任传榜致姚文泽称,路局已先后派遣养路工程司麦劳尼(J.C.Molony)及洪嘉贻等多人前往勘察,结果一致认为堵塞屠家村港“亦有妨水利,自非改建桥梁不可”。[35]而改修桥梁后,“不惟上流水患可以减免”,邻近桥梁如45、46号两桥“急流影响所及,当亦能减缓也”。但最大的困难在于建桥所需费用(包括下文所述的北姚泾改建工程)达“二十四万元之巨”。[36]此外,由于沪杭甬铁路的经营管理权实际上被英国建立的铁路金融投资机构中英银公司(British &Chinese Corporation)掌控,所有工程事务均在英国籍洋总管兼总工程司克礼阿(A.C.Clear)的“职权之内”,中方局长无权直接处理,因此麦劳尼等表示改建之事“须由局长商令总工程司筹划办法,方可进行”。[37]

3月26日,交通部批复路局的勘察报告,饬令路局尽快筹集屠家村港建桥工程费。[38]但任传榜表示“局款支绌,难以兴修”,故再向交通部请示办法。[39]孙宝琦、耿道冲、徐光溥、钱新之、张世桢等闻讯后即联名上书交通总长叶恭绰称:“屠家村港坝后,损失何啻千万……但大部经费支绌,亦为宝琦等所深知。”因此他们提议由部饬令路局仿照救济华北五省旱灾之例,于铁路客、货票中“带征桥捐,以资建筑”,具体带征办法如下:

一、沪杭线客票、货票自十一年七月一日起,至十二年九月三十日止,援照北五省旱灾例,带征十五个月附捐,提作建筑屠家村港桥梁,以畅水流。

二、是项附捐由江浙绅商呈部核准照征,应由交通部函聘江浙公正绅商四人襄理建桥事宜。

三、征得之捐逐月月终由洋总管移交华总管,会同部聘绅商存入本国殷实银行,其存据由局长保存,一俟开工需款,即应会同四绅盖章提取。

四、拆坝建桥及购买田地等一切设施,由华、洋各工程师会同部聘绅商参酌办理,务使路政、水利双方兼顾。[40]

他们根据任氏所言“每月带征约可得二万”计算,15个月所获钱款足够支付建桥所需的费用且“尚有敷余”。他们还从情感角度出发,认为“北方旱灾,害在一时;浙西水阻,害在百世。想彼江浙旅客必肯捐暂时之票价,拯屡创之灾黎”[41]。

4月,路局请示交通部是否可将“附收赈款”之收入作为造桥经费。[42]但得到的答复是赈款由“赈务处指定之银行存储,听候赈务处拨用”,交通部不能擅自使用。同时,洋总管克礼阿和车务总管韦燕(C.L.G Wayne)也认为附加赈款“于营业上大有影响”,反对加征。21日,省长公署致交通部表示“附收赈款如难拨用,应请饬局仍在营业收入项下设法筹拨,克期兴工”。交通部遂令路局自筹工款,但任传榜表示“路款支绌”,仍请交通部拨款。[43]

鉴于汛期将至,而建桥经费问题迟迟得不到解决,6月16日浙江省长公署再致交通部称此案事关“浙省农田水利,万难缓办”,请求“迅另设法拨款办理”。交通部回复明确表示“部库空虚,力与愿违”,但已指令路局“熟察情形,权衡缓急,一面通盘计划,设法妥筹公款,一面就近与贵省长暨各公团洽商最善办法”。该部希望交涉双方“彼此互相谅解,工程可望次第施行”。[44]7月27日,克礼阿在与考工股主任李垕身经过实地考察后,向任传榜提出建设屠家村港桥、在海盐至乍浦附近设闸将洪水导入杭州湾以及沿线地区“大行浚河”3项解决泄洪问题的庞大计划。[45]但在当时交通部“陷于破产”之窘境[46]和路局连年亏损[47],工程费用尚无法解决的情况下,上述计划更无异于纸上谈兵。但克礼阿仍表示屠家村港桥应“从速筹办,自属不容稍缓”,虽经费紧张,但“仍当积极筹划,并拟择其易举者先事筹”。[48]

1922年夏秋,浙江全省遭遇了“壬戌”特大水灾[49],治水工作刻不容缓,但屠家村港改建“事已经年,卒无影响,而浙绅等对于兹事之进行,仍不稍懈”——9月间,两位浙江籍前国务总理孙宝琦、钱能训直接与交通部磋商,最终通过了向沪杭甬铁路客、货车票征收附捐的方案,并由交通部饬令路局照办。但与此同时,浙江督军卢永祥因筹办浙江水灾急赈也准备征收客、货票附捐,“而客、货票又不能同时附征是项捐款”。任传榜“殊觉左右为难”,征收附捐一事再度拖延。因此,徐宗溥等人赴杭向卢氏商议,最终卢同意“急赈附捐以三个月为限,以后附捐,应归建桥之用”,并通知路局照此办理。“于是经年不决之问题,已告成功”[50]。1923年2月1日,加征附捐开始施行,但不久由英国人把持的路局洋账处再次“发生异议”,认为应停止征收。3月23日孙宝琦等致电交通部称“按该项加征,与路政毫无妨碍”,呈请交通部向中英银公司说明情况,要求“仍照原案加征办理”。[51]

为了加快建桥的步伐,1923年春任传榜赴北京参加交通部路政会议时,徐光溥亦同时前往并向总长吴毓麟“详陈其利害及不得不改建之故”。吴氏“为之动容”,遂当面嘱咐任氏回沪后“从事兴工焉”[52],并从赈款中拨出5万元。5月,交通部核准由路局工程司估计工程价格并编造预算书。[53]6月汛期再度来临时,卢永祥直接派徐宗溥前往路局与任氏商谈,同时张世桢致信路局“催赶速办理,以期早日动工”。[54]7月,交通部与路局再度磋商筹款办法,最终决定“将此项工程改归路办,所有经费亦由路款筹拨”。[55]8月初,交通部派荷兰籍顾问方维因(H.Van der Veen)和技正孙谋二人会同路局人员前往勘查,任氏亦邀集姚文泽与徐光溥“讨论进行办法”。3日,方、孙、姚、徐4人乘车至该港及北姚泾实地查勘。[56]为密切联络,由孙宝琦致函交通部委任姚、徐二人担任咨议员,以便往来接洽。方、孙二人回交通部报告,“报告达部,遂得成议”,总长高洪恩同意照办。[57]

9月12日,交通部表示“速办”改建工程。[58]当月,交通部批准屠家村港桥“招标承办”[59],工程正式启动,新建的铁路桥被编为第43号桥,长66米。[60]因桥梁用钢标准问题,招标过程稍有拖延。[61]开工后,因1924年秋爆发的江浙战争而一度停工。到1925年4月,“所有该桥之桥椿工程,均已建筑完固”,桥面钢梁向外国订购,19日运抵枫泾,5月26日起桥面工程启动。[62]铁路工程处请姚文泽、徐光溥二人监督施工,并准备“于该桥竣时,电请两省绅耆暨当道派员察勘验收,以昭慎重”[63]。7月2日,该桥建成通车,9月间开挖被堵塞的屠家村港,30日所有工程完工。[64]至此,“竭两省人士之心力,历时四五载,靡费数十万,函件往来,累然盈尺”[65]的屠家村港“拆坝筑桥”事件终于圆满解决。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。