5.2 节能建筑设计基本原理

5.2.1 建筑传热的方式

建筑物内外热流的传递状况是随发热体(热源)的种类、受热体(房屋)的部位及其媒介(介质)围护结构的不同情况而变化的。热流的传递称为传热,传热的方式可分为辐射、对流和导热三种。

(1)辐射传热。它是指以电磁波的形式把热能由一个物体(发热体)传递给另一个物体(受热体)的现象。

由于物体具有一定的温度,其表面便发射出电磁波,这种电磁波射至另外物体的表面,即转化为热。邻近的两物体,相互发射波长不同的电磁波,高温物体发射的电磁波主力波长较短,低温物体发射的电磁波主力波长较长,两者不断进行热交换,由于物体的热辐射与其表面的热力学温度的四次方成正比,因而温差越大,由高温物体向低温物体转移的热量就越多。人与周围环境始终存在热交换,冬天靠窗坐时,感到特别冷;屋顶保温不好,冬冷夏热,均因热交换量加大的缘故。不同的物体,向外界辐射放热的能力不同,一般建筑材料,如砖石、混凝土、油漆、玻璃、沥青等的辐射放热能力很强,而有些材料,如铝箔、抛光的铝,则很低。利用材料辐射放热的不同性能,达到建筑节能的效果。

(2)对流传热。它是指具有热能的气体或液体在移动过程中进行热交换的传热现象。

在采暖房间中,采暖设备周围的空气被加热升温,密度减小上浮,临近较冷空气,密度较大下沉,形成对流传热;在门窗附近,由缝隙进入的冷空气,温度低、密度大,流向下部,热空气则由上部逸出室外,在外墙和外窗内表面温度较低,室内热空气被冷却,密度增大而下降,热空气上升,又被冷却下沉形成对流换热。

对于采暖建筑,当围护结构质量较差时,室外温度越低,则窗与外墙内表面温度也越低,邻近的热空气迅速变冷下沉,散失热量,这种房间,只在采暖设备附近及其上部较暖;外围特别是下部则很冷,当围护结构质量较好时其内表面温度较高,室温分布较为均匀,无急剧的对流换热现象产生,保温节能效果较好。

(3)导热。它是指物体内部的热量由一高温物体直接向另一低温物体转移的现象。这种传热现象是两直接接触的物体质点的热运动所引起的热能传递。一般来说密实的重质材料,导热性能好而保温性能差;反之,松散的轻质材料导热性能差而保温性能好。

通常把热导率较低的材料称为保温材料,把热导率在0.05瓦/(米·开)以下的材料称为高效保温材料。

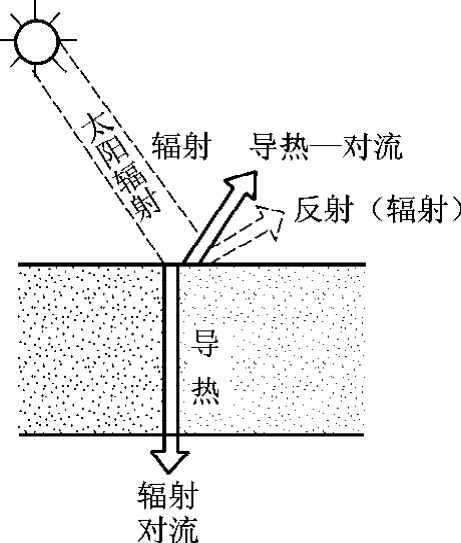

建筑物的传热通常是以辐射、对流、导热三种方式同时进行,综合作用。以屋顶某处传热为例,太阳照射到屋顶某处的辐射热,其中20%~30%的热量被反射;其余一部分热量以导热的方式经屋顶的材料传向室内,另一部分则由屋顶表面向大气辐射,并以对流换热的方式将热量传递给周围空气,如图5.2所示。

5.2.2 建筑得热与失热的途径

冬季,采暖地区建筑的正常温度是依靠采暖设备的供暖和围护结构的保温,以及建筑的得热量与失热量的平衡得以实现的,可用下式表示:

建筑物总得热=采暖设备散热+

建筑物内部得热+太阳辐射得热

非采暖区的房屋建筑,当采暖房屋有采暖设备时,总得热同上式;当没有采暖设备时,总得热为建筑物内部得热加太阳辐射得热两项,一般仍能保持比室外日平均温度高3~5℃。

图5.2 屋顶传热示意

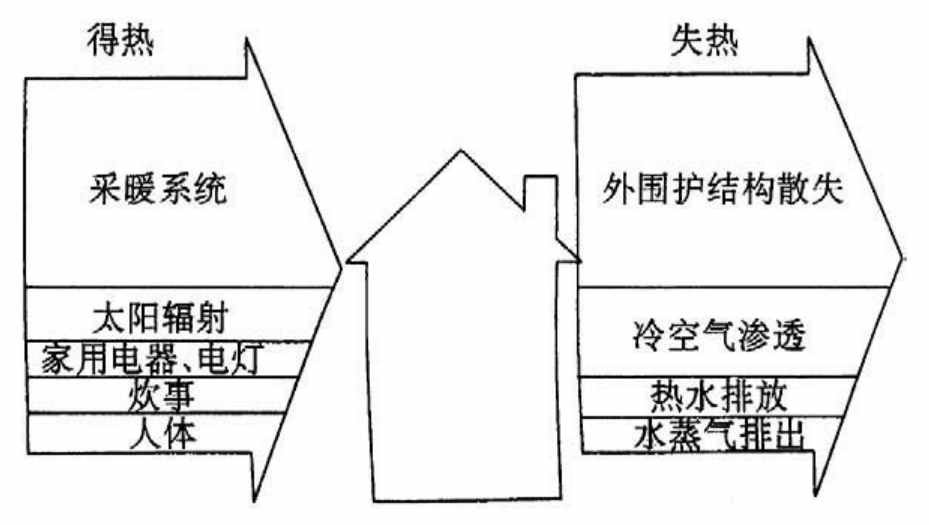

建筑的得热和失热的途径及其影响因素是研究建筑采暖和节能的基础。其基本情况如图5.3所示。

图5.3 建筑得热与失热因素示意

1)建筑得热途径

在一般房屋中,热量来源有以下方面。

(1)系统供给的热量。主要有暖气、火炉等采暖设备提供。

(2)太阳辐射热供给的热量。阳光照射,透过玻璃进入室内所提供的热量,普通玻璃透过率高达80%~90%,北方地区太阳入射角低达13~30℃,南向房间得热量最大。

(3)家用电器发出的热量。家用电器如电冰箱、电视机、洗衣机、吸尘器及电灯等发出的热量。

(4)炊事及烧水散发的热量。

(5)人体散发的热量。一个成人散热量约为80~120瓦。

2)建筑失热途径

一般房屋建筑中,散失热量的途径有以下方面。

(1)通过外墙、屋顶和地面产生的热传导损失,以及通过窗户造成的传导和辐射传热损失。

(2)由于通风换气和空气渗透产生的热损失。其途径有门窗开启、门窗缝隙、烟囱、通气孔以及穿墙管缝空隙等。

(3)由于热水排入下水道带走的热量。

(4)由于水分蒸发形成水蒸气外排散失的热量。

5.2.3 建筑保温与隔热

1)建筑保温

(1)围护结构。围护结构是指建筑物及其房间各面的围护物,分为透明和不透明两种类型。不透明围护结构有墙、屋面、地板、顶棚等;透明围护结构有窗户、天窗、阳台门、玻璃隔断等;按是否与室外空气直接接触,又可分为外围护结构和内围护结构,与外界直接接触者称为外围护结构,包括外墙、屋面、窗户、阳台门外以及不采暖楼梯间的隔墙和户门等,在不需特别指明的情况下,围护结构即为外围护结构。

(2)建筑保温。建筑保温是指围护结构在冬季阻止室内向室外传热,从而保持室内适当温度的能力,它是指冬季的传热过程通常按稳定传热考虑,同时考虑不稳定传热的一些影响。

提高建筑的保温性能必须控制围护结构的传热系数K,应选择传热系数较小、热绝缘系数较大的围护结构材料。对于外墙和屋面,可采用多孔、轻质且具有一定强度的加气混凝土单一材料,或由保温材料和结构材料组成的复合材料。对于窗户和阳台门,可采用不同等级的保温性能和气密性的材料。

2)建筑隔热

夏季,如果屋顶和外墙隔热性能不好,屋顶和外墙内表面将产生大量辐射热,使室内温度升高,人体热量散发困难,体温增高,感到酷热难熬,而且对于隔热不良的房屋,进入室内的热量过多,将很快抵消空调制出的冷量,室温仍难达到舒适程度。

(1)建筑隔热。建筑隔热通常是指围护结构在夏天隔离太阳辐射热和室外高温的影响,使其内表面保持适当温度的能力。隔热针对夏季传热过程,通常以24小时为周期的周期性传热来考虑。

(2)建筑隔热性能的评价。隔热性能通常用夏季室外计算温度条件下,围护结构内表面最高温度值来评价。如果在同一条件下,其内表面最高温度低于或等于240毫米厚砖墙的内表面最高温度,则认为符合隔热要求。

5.2.4 建筑气密性

建筑气密性是指建筑外围护结构阻止空气流通的严密程度。由于受到外界空气流动及建筑物内外温差的作用,开启的门窗及各种孔洞、缝隙的存在,则产生内外空气流通,即外界冷空气进入房间,并迫使室内热空气外流,引起换气转移和建筑物的通风换气。

建筑气密性指标主要由室内换气次数确定。

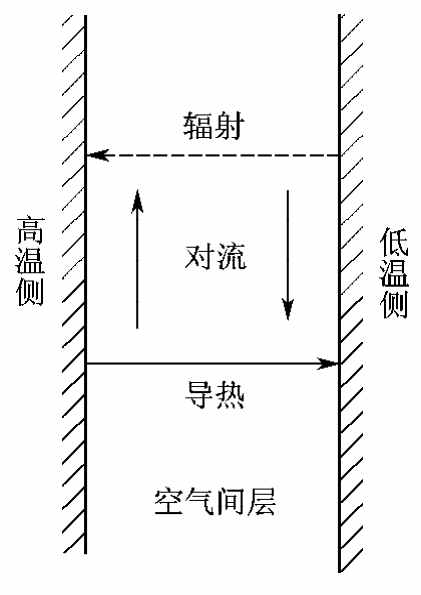

5.2.5 空气间层的传热

将“空气”作为隔热材料的特殊作法,由于空气具有良好的隔热性能,在隔热设计中常采用。其隔热原理是通过降低传热达到隔热的目的。空气间层内,导热、对流、辐射三种传热方式并存,但主要是内部的对流换热,以及间层两侧界面间的辐射换热,如图5.4所示。

图5.4 空气间层传热

影响空气间层传热的因素:①空气间层的厚度;②热流的方向;③空气间层的密闭程度;④两侧的表面温度;⑤两侧的表面状态。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。