14.4 城市环境卫生设施规划

城市环境卫生设施是指具有从整体上改善城市环境卫生、限制或消除生活废弃物危害功能的设备、容器、构筑物、建筑物及场地等的统称。城市环境卫生设施规划设置必须从整体上满足城市生活垃圾收集、运输、处理等功能,贯彻生活垃圾处理无害化、减量化和资源化原则,实现生活垃圾的分类收集、分类运输、分类处理和分类处置。

《城市环境卫生设施规划规范GB 50337—2003》将城市环卫设施分为环卫公共设施,环卫工程设施和其他环卫设施3大类。环卫公共设施包括公共厕所、废物箱、垃圾收集点等;环卫工程设施包括垃圾转运站、水上环境卫生工程设施、生活垃圾无害化处理场、生活垃圾堆肥厂、生活垃圾焚烧厂等;其他环卫设施包括进城车辆清洗站、环境卫生车辆停车场等。

不同城市具体情况不同,其所具有的设施各不相同,如有的城市(上海)由于其特殊的地理情况具有水上转运站,而一般的城市不建该环卫设施。一般城市都具有垃圾转运站,转运站的布局规划问题有一定的通用性。

14.4.1 城市环卫公共设施规划

1.垃圾收集点

生活垃圾收集点应满足日常生活和日常工作中产生的生活垃圾的分类收集要求,生活垃圾分类收集方式应与分类处理方式相适应。

1)垃圾收集点垃圾量预测

生活垃圾收集点收集范围内的生活垃圾日排出量计算公式如下:

![]()

式中 Q————收集点收集范围内的生活垃圾日排出量,t/d;

R————收集点收集范围内的居住人口,人;

C————预测人均生活垃圾日排出量,t/(人·d);

A1————收集点收集范围内的生活垃圾日排出量不均匀系数,A1=1.1~1.5;

A2————居住人口变动系数,A2=1.02~1.05。

生活垃圾收集点收集范围内的生活垃圾日排出体积计算公式如下:

式中 V————生活垃圾日排出体积,m3/d;

Dav————生活垃圾平均密度,t/m3;

A3————生活垃圾平均密度变动系数,A3=0.7~0.9;

Vmax————生活垃圾高峰日排出最大体积,m3/d;

K————生活垃圾高峰日排出体积变动系数,K=1.5~1.8。

2)垃圾收集点容器数量预测

生活垃圾收集点所设置的垃圾容器数量计算公式如下:

![]()

式中 N————生活垃圾收集点所设置的垃圾容器数量,个;

A4————生活垃圾清除周期,d/次,每2日清除一次A4=2,每日清除一次A4=1,每日清除2次A4=0.5,以此类推;

E————单个垃圾容器的容积,m3/个;

B————垃圾容器填充系数,B=0.75~0.9。

生活垃圾收集点的垃圾容器或垃圾容器间的容量按垃圾分类的种类、生活垃圾日排出量及清运周期计算。

3)垃圾收集点规划要求

(1)生活垃圾收集点的服务半径不宜超过70m,生活垃圾收集点可放置垃圾容器或建造垃圾容器间。

(2)医疗垃圾等危险废弃物必须单独收集、单独运输、单独处理。

(3)生活垃圾收集点位置应固定,既要方便居民使用、不影响城市卫生和景观环境,又要便于分类投放和分类清运。

(4)市场、交通客运枢纽及其他产生生活垃圾量较大的设施附近应单独设置生活垃圾收集点。

2.废物箱

废物箱是设置在公共场合,供行人丢弃垃圾的容器。废物箱一般设置在在道路两侧以及各类交通客运设施、公共设施、广场、社会停车场等的出入口附近。废物箱的设置应满足行人生活垃圾的分类收集要求,行人生活垃圾分类收集方式应与分类处理方式相适应。

废物箱规划设置间距:设置在道路两侧的废物箱,其间距按道路功能划分商业、金融业街道为50~100m;主干路、次干路、有辅道的快速路为100~200m;支路、有人行道的快速路为200~400m;车站、码头、广场、体育场、影剧院、风景区等公共场所,应根据人流密度合理设置。

3.公共厕所

公共厕所是城市公共建筑的一部分,是为居民和行人提供服务的不可缺少的环境卫生设施;是城市发展及其规划中确定的公共产品,它反映了一个城市和地区的管理水平和文明生活方式。城市公共厕所布局规划应符合该地区社会经济发展和环境特征,与区域总体风格相协调。根据CJJ 27—2005《城镇环境卫生设施设置标准》、CJJ 14—2005《城市公共厕所设计标准》和GB 50337—2003《城市环境卫生设施规划规范》中相关公厕设置标准,结合城市不同区域人口密度实际情况,确定公共厕所设置密度。

1)规划布局选址

(1)广场和主要交通干路两侧。

(2)车站、长途客运站、码头、展览馆等公共建筑附近。

(3)风景名胜古迹游览区、公园、集贸市场、大型停车场、体育场附近及其他公共场所。

(4)新建住宅区及老居民区。

独立式公共厕所与相邻建筑物间宜设置不小于3m的绿化隔离带。在满足环境及景观要求下,城市绿地内可以设置公共厕所。

2)规划设置数量

(1)根据城市性质和人口密度确定。城市公共厕所平均设置密度应按每平方公里规划建设用地3~5座选取;人均规划建设用地指标偏低、居住用地及公共设施用地指标偏高的城市、旅游城市及小城市宜偏上限选取。

(2)根据人口数量确定。城镇一般按城镇常住人口每2500~3000人配套1座公共厕所。

(3)根据服务半径确定。主干道、次干道、有辅道的快速路公共厕所设置的间距为500~800m,支路、有人行道的快速路公共厕所设置的间距为800~1000m。主要繁华街道公共厕所的距离宜为300~500m,流动人口高度密集的街道宜小于300m。一般街道公共厕所之间的距离以750~1000m为宜。新建居住区为300~500m,未改造的老居住区为100~150m。街巷内建造的供没有卫生设施住宅的居民使用的厕所,按服务半径70~100m设置1座。

3)建筑面积规划指标

公共厕所建筑面积应根据人口流动量因地制宜,统筹考虑。可根据周围具体情况尽可能结合公建和生活区统一布置,建筑面积规划指标规定如下。

(1)新住宅区内公共厕所:6~10m2/千人。

(2)车站、码头、体育场(馆):15~25m2/千人。

(3)居民稠密区公共厕所:20~30m2/千人。

(4)广场、街道公共厕所:5~10m2/千人;

(5)商业大街、购物中心:10~20m2/千人;

(6)城市公共厕所建筑面积一般为30~60m2。

4)其他要求

公共厕所的用地范围是距厕所外墙皮3m以内空地为其用地范围。如受条件限制,则可靠近其他房屋修建。有条件的地区应发展附建式公共厕所,其应结合主体建筑一并设计和建造。

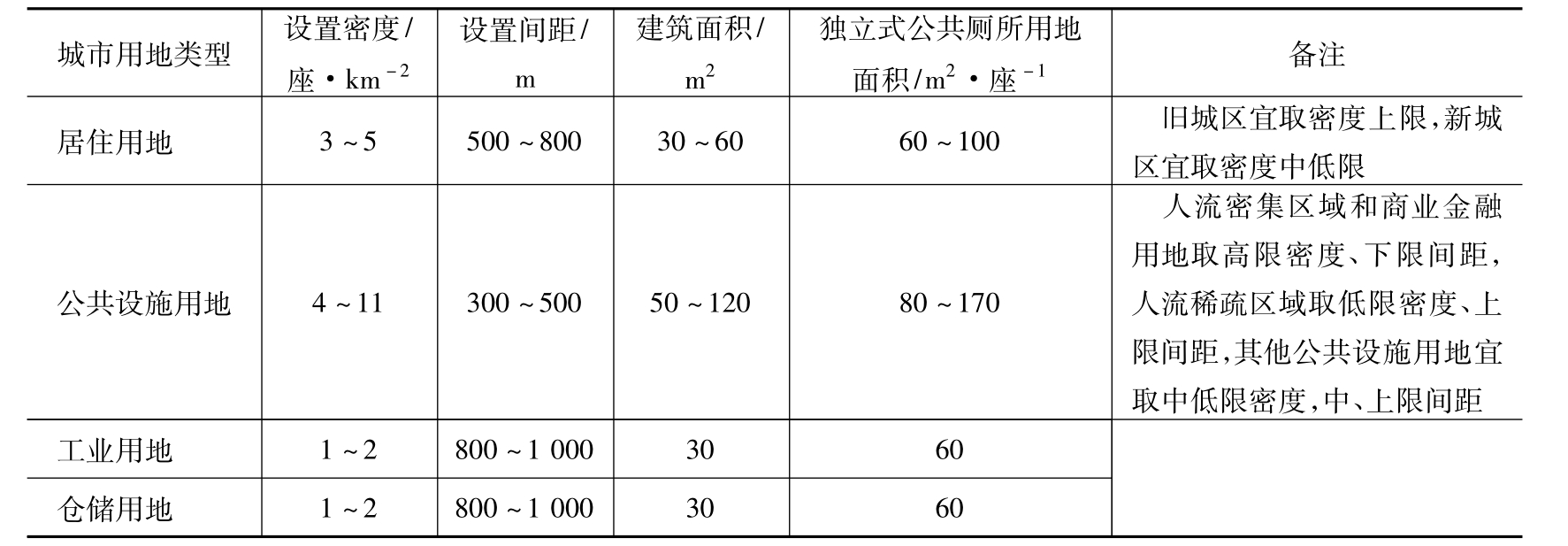

各类城市用地公共厕所的设置标准采用《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337—2003)中的规定,应按表14-3控制。

表14-3 公共厕所设置标准

注:1.其他各类城市用地的公共厕所设置可按:

(1)公共厕所建筑面积根据服务人数确定;

(2)独立式公共厕所用地面积根据公共厕所建筑面积按相应比例确定。

2.用地面积中不包含与相邻建筑物间的绿化隔离带用地。

公共厕所的附近和入口处,应设置明显的统一标志。

公共厕所的粪便严禁直接排入雨水管、河道或水沟内。在有污水管道的地区,应排入污水管道。没有污水管道的地区,须建化粪池或贮粪池等排放设施。在采用合流制排水系统而没有污水处理厂的地区,水冲式公共厕所的粪便污水,应经化粪池后方可排入下水道。

14.4.2 城市环卫工程设施规划

1.垃圾容器和垃圾容器间

垃圾容器指储存垃圾的垃圾桶,垃圾容器间是指存垃圾容器的构筑物,可以独立设置,也可以依附于主体建筑。供居民使用的生活垃圾容器以及袋装垃圾收集堆放点的位置要固定,既应方便居民和不影响市容,又要利于分类收集和机械化清除。垃圾容器间的服务半径宜小于70m。

医疗废物及其他危险废物必须单独存放,不能混入生活垃圾之中。

2.垃圾压缩站

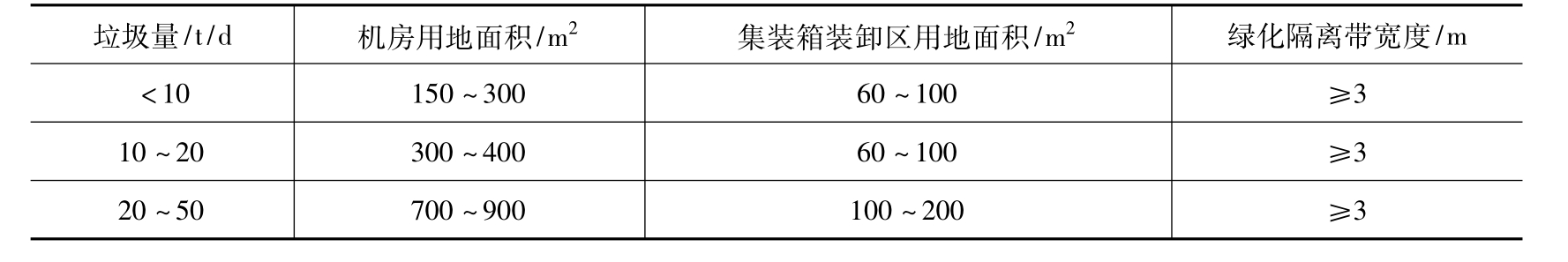

采用垃圾袋装、垃圾上门收集的城市,为减少垃圾容量和垃圾容器间的设置,集中设置具有压缩功能的垃圾收集点,称为垃圾压缩站。垃圾压缩站的服务半径以500m左右为宜。垃圾压缩站四周距住宅至少8~10m。压缩站应设在通畅的道路旁,便于车辆进出掉头。其用地指标见表14-4。

表14-4 小型压缩收集站用地指标

![]()

注:①以上用地面积不包含绿化隔离带用地和垃圾分类作业用地。

②超过上述处理能力的小型压缩收集站用地应根据实际情况另行考虑。

3.垃圾转运站

垃圾转运站作为城市垃圾收集和处理系统的重要环节,应该从全局的角度合理规划,总体协调,转运站规模适中,设备配置合理,同时符合运营管理的需要。

1)选址要求

(1)应符合城市总体规划和环境卫生专业规划的要求。

(2)转运站宜靠近服务区域的中心或生活垃圾产量多的地方。

(3)转运站应选择交通运输方便的地方,不宜设在公共设施集中区域和靠近人流、车流集中的地区。

(4)大、中型转运站应按区域布置,作业区宜布置在主导风向的下风向,站前布置应与城市干道及周围环境相协调。

(5)有铁路及水运便利条件的地方,当运输距离较远时,宜设置铁路及水运垃圾转运站,转运站内必须设置装卸垃圾的专用站台或码头。

2)垃圾转运站设置标准

垃圾转运量小于150t/d为小型转运站,转运量在150~450t/d范围为中型转运站,转运量大于450t/d为大型转运站。小型转运站每2~3km2设置一座,用地面积不宜小于800m2。垃圾运输距离超过20km时,应设置大、中型转运站。

垃圾站的垃圾转运量可按公式(14-1)计算。

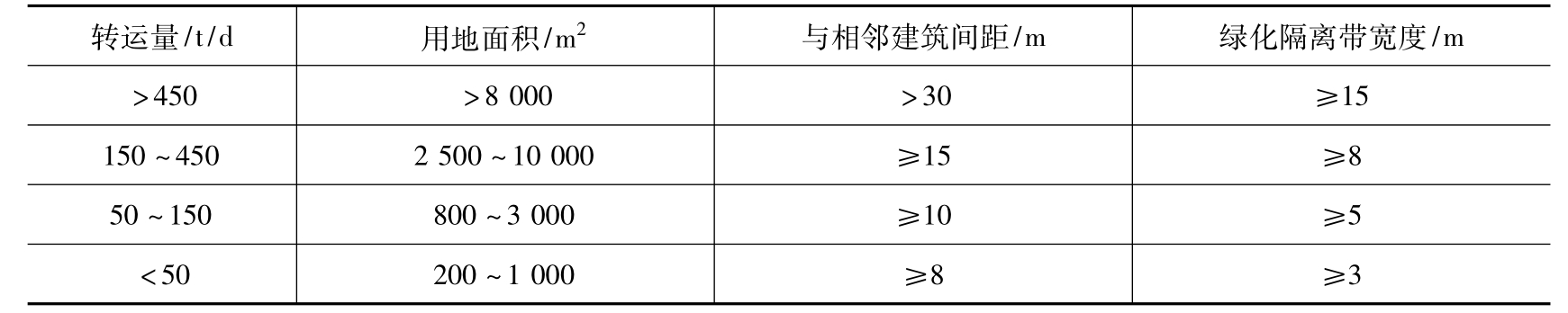

根据《生活垃圾转运站技术规范》CJJ47—2006的规定,生活垃圾转运站设置标准应符合表14-5的规定。

表14-5 生活垃圾转运站设置标准

注:1.表内用地面积不包括垃圾分类和堆放作业用地。

2.用地面积中包含沿周边设置的绿化隔离带用地。

3.二次转运站宜偏上限选取用地指标。

供居民直接倾倒垃圾的小型垃圾收集转运站,其收集半径不应大于200m,占地面积不小于40m2。

3)污染防治措施

灰尘及恶臭气治理:在转运站运营过程中,垃圾车的装箱、卸料过程中产生的灰尘;垃圾在站内暂时停留因发酵等原因产生的恶臭气,应该通过严格控制垃圾停留时间,要求垃圾车卸料和装箱作业均应在室内或半封闭状态下进行等,减少对周围环境的影响。

转运站产生的污水有职工的生活污水,车辆、设备、场地的清洗污水,垃圾转运装箱过程中产生的渗沥液及雨水。站内排水系统应采用分流制,污水不能直接排入城市污水管道,应设有污水处理装置。转运站内的绿化面积为10%~30%。

转运站的噪声主要来自车辆进出站时的行驶噪声和处理转运垃圾设备噪声。主要治理措施是对作业设备和液压系统的泵及驱动电机座、泵及风机的机座设置减震垫;选用低噪声风机或带消音装置的风机;对泵站、液压站、风机站等建筑采用隔音门窗,墙壁铺设吸音板等措施。

4.垃圾堆肥、焚烧处理场

处理厂应设置在水陆交通方便的地方,可以靠近污水处理厂,便于综合处理污泥。在保证与建筑物有一定隔离的前提下,处理厂应尽量靠近服务中心。

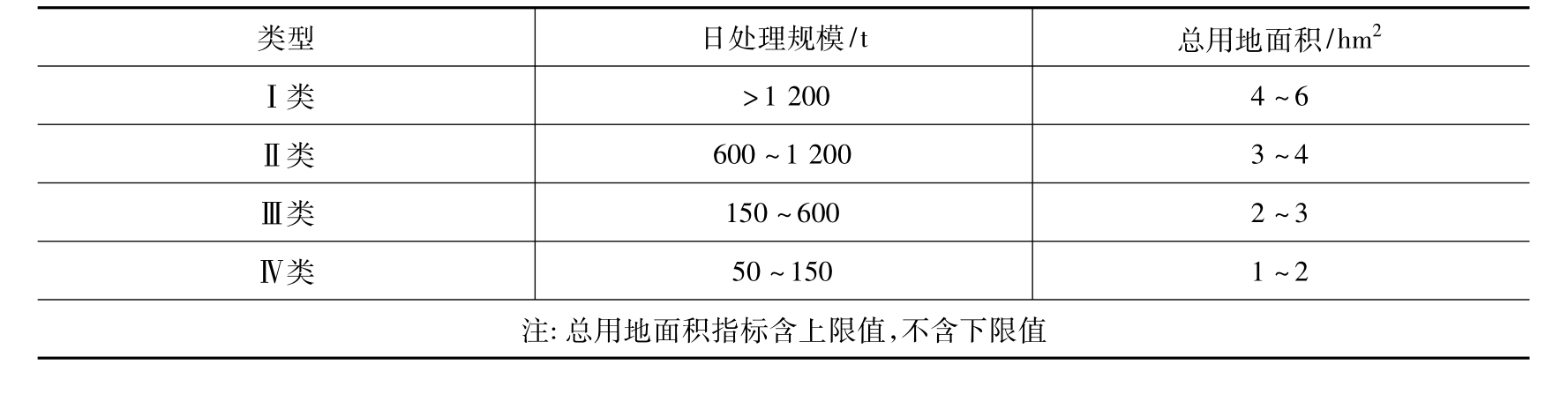

处理厂用地面积根据处理量、处理工艺确定(见表14-6)。

表14-6 垃圾堆肥、焚烧处理场用地标准

![]()

生活垃圾焚烧厂用地面积不应小于1hm2,其中绿化隔离带宽度应不小于10m并沿周边设置。其分类及用地面积也可参照表14-7。

表14-7 生活垃圾焚烧厂用地标准

5.垃圾卫生填埋场

垃圾卫生填埋场的场址对城市布局、交通区位、项目的经济性等都有一定影响。场址选址应最大限度地减少对环境的影响并尽可能减少投资费用。

1)垃圾卫生填埋场的场地选择

卫生填埋场的场地选择应考虑以下因素。

(1)区位条件:生活垃圾卫生填埋场应位于城市规划建成区以外、远离居民密集地区。规范规定,距大、中城市城市规划建成区的距离应大于5km,距小城市城市规划建成区的距离应大于2km,距居民点的距离应大于0.5km。应设置在夏季主导风向下方,距人畜居栖点800m以上。

(2)生活垃圾填埋场场址不应选在城市工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物(考古)保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内。

(3)生活垃圾填埋场选址的标高应位于重现期不小于50年一遇的洪水位之上并建设在长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外。拟建有可靠防洪设施的山谷型填埋场并经过环境影响评价证明洪水对生活垃圾填埋场的环境风险在可接受范围内,前款规定的选址标准可以适当降低。

(4)生活垃圾填埋场场址的选择应避开下列区域:破坏性地震及活动构造区,活动中的坍塌、滑坡和隆起地带,活动中的断裂带,石灰岩熔洞发育带,废弃矿区的活动塌陷区,活动沙丘区,海啸及涌浪影响区,湿地,尚未稳定的冲积扇及冲沟地区,泥炭以及其他可能危及填埋场安全的区域。

(5)生活垃圾填埋场场址的位置及与周围人群的距离应依据环境影响评价结论确定并经地方环境保护行政主管部门批准。

2)垃圾最终处置场用地面积

应按下式计算垃圾最终处置场用地面积:

![]()

式中 S————最终处置场的用地面积,m2;

365————一年的天数;

y————处置场使用期限,a;

Q1————日处置垃圾量,t/d;

D1————垃圾平均密度,t/m3;

Q2————日覆土量,t/d;

D2————覆盖土的平均密度,t/m3;

L————处置场允许堆积(填埋)高度,m;

c————垃圾压实(沉降)系数,c=1.25~1.8;

k1————堆积(填埋)系数,与作业方式有关,k1=0.35~0.7,平原地区取高值,山区取低值;

k2————处置场占地面积利用系数k2=0.75~0.9。

3)其他规划要求

(1)规模及使用年限。依据垃圾的来源、种类、性质和数量确定可能的技术要求和场地规模。应有充分的填埋容量和较长的使用期,一般不少于15~20年。

(2)绿化隔离。填埋场用地内绿化隔离带宽度不应小于20m,并沿周边设置。填埋场的四周宜设置宽度不小于100m的防护绿地。填埋场封场后应进行绿化。

(3)污染物控制。生活垃圾填埋场污染物控制按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889—2008执行。

6.水上环境卫生工程设施

水上环境卫生工程设施主要是指水上垃圾(粪便)转运设施,可分为垃圾码头和粪便码头两种类型。

1)垃圾码头

垃圾码头应设置在临近江河、湖泊、海洋和大型水面的城市,可根据需要设置以清除水生植物、漂浮垃圾和收集船舶垃圾为主要作业的垃圾码头以及为保证码头正常运转所需的岸线。

垃圾码头综合用地按每米岸线配备不少于15~20m2的陆上作业场地,周边还应设置宽度不小于5m的绿化隔离带。采用集装箱中转运输的垃圾码头,若需要附设垃圾压缩装箱功能的,其作业用地参照垃圾转运站用地标准。

2)粪便码头

粪便码头综合用地的陆上作业场地可以参照垃圾码头的用地,即每米岸线配备不少于15~20m2的陆上作业场地,绿化隔离带宽度不得小于10m。

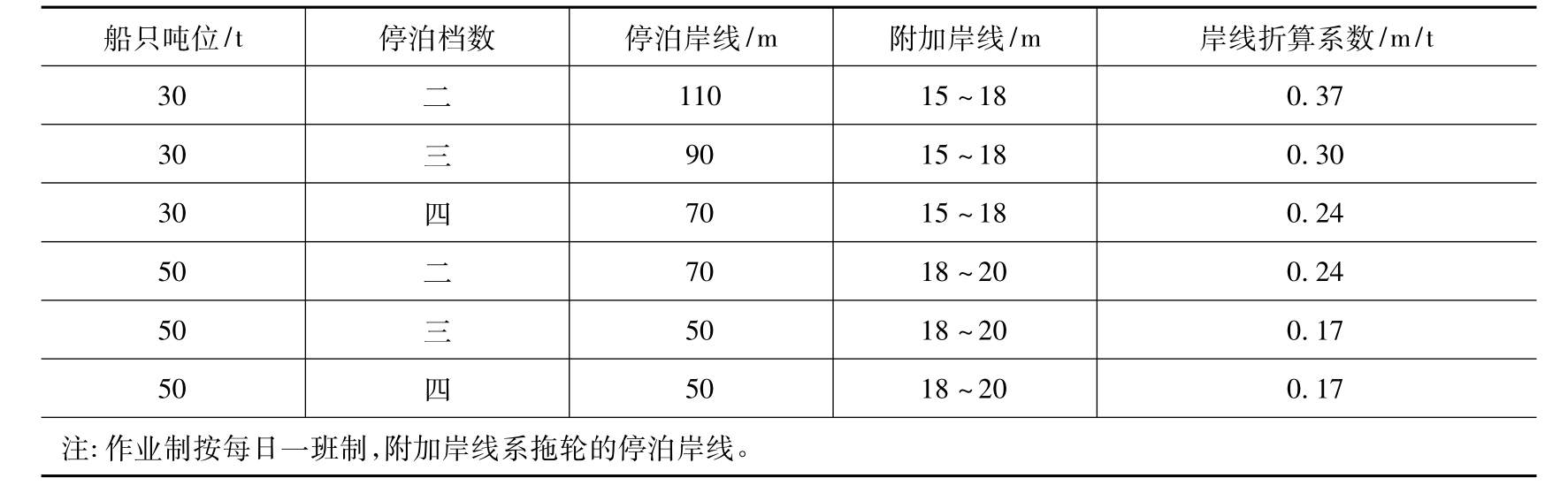

垃圾、粪便码头所需要的岸线长度应根据装卸量、装卸生产率、船只吨位、河道允许船只停泊档数确定。码头岸线由停泊岸线和附加岸线组成。当日装卸量在300t以内时,按表14-8选取。

表14-8 垃圾、粪便码头岸线计算表

当日装卸量超过300t时,码头岸线长度计算采用下式,并与表14-8结合使用:

![]()

式中 L————码头岸线计算长度,m;

Q————码头垃圾或粪便日装卸量,t;

q————岸线折算系数,m/t,见表14-8;

I————附加岸线长度,m,见表14-8。

7.气力收集系统垃圾收集站

气力收集系统垃圾收集站设置在地下,行人不会看到。垃圾收集站没有异味。当收集站的垃圾收集满了后,由带有装卸装置的卡车将收集器取走,并补充一个新的垃圾收集器。整个过程只需要十几分钟。气力收集系统垃圾收集站用地指标参照表14-9。

表14-9 气力收集系统收集站用地指标表

14.4.3 城市其他环卫设施规划

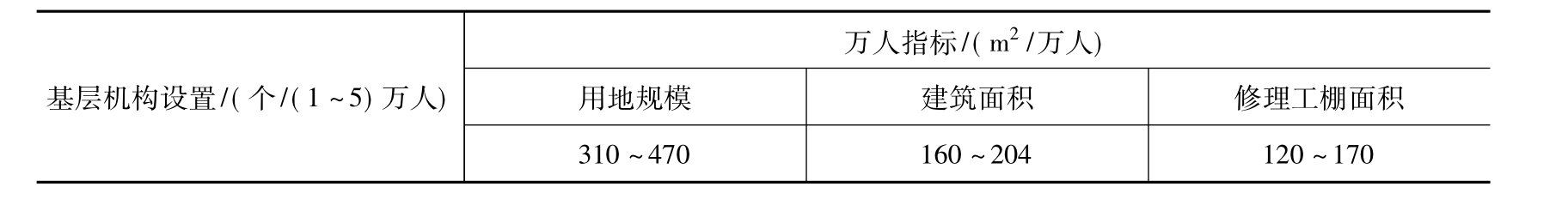

1.城市卫生基层机构的用地

凡在城市或某一地区内负责环境卫生的行政管理和环境卫生专业业务管理的组织称为环境卫生机构。

环境卫生基层结构的用地面积和建筑面积按管辖范围和居住人口确定(表14-7)。

表14-7 环境卫生基层结构和用地标准

2.环境卫生车辆停车场

大、中城市应设置环境卫生车辆停车场,其他城市可根据自身情况决定是否设置环境卫生车辆停车场。

环境卫生车辆停车场的用地指标可按环境卫生作业车辆150m2/辆选取,环境卫生车辆数量指标可采用2.5辆/万人。

3.环境卫生清扫、保洁人员休息场所

环境卫生清扫、保洁人员休息场所的面积和设置数量,一般以作业区域的大小和环境卫生工人的数量计算(表14-8)。

表14-8 环境卫生清扫、保洁工人作息场所设置标准

![]()

4.车辆清洗站

大、中城市的主要对外交通道路进城侧应设置进城车辆清洗站并宜设置在城市规划建成区边缘,用地宜为1000~3000m2。

在城市规划建成区内应设置车辆清洗站,其选址应避开交通拥挤路段和交叉口,并宜与城市加油站、加气站及停车场等合并设置,服务半径一般为0.9~1.2km。

5.水域保洁作业管理基地

水域保洁作业基地按14km/座的密度设置,岸线长度按150~180m布置,陆上用地面积按1000~1200m2控制,并应设生产和生活用房。

水域保洁管理基地按航道分段设管理站,使用岸线每处按120~150m布置,陆上用地面积按1000~1200m2控制。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。