城市发展与治理中的社区参与——印度经验

普拉波哈特·库玛尔·达塔 孙晔璐 译(1)

摘要:近些年来,治理和发展中的社区参与已取得了相当大的成就。在印度自由化的进程中,1992年的两个宪法修正案第一次通过制度化的方式鼓励公民参与,特别是参与治理和发展进程。从广义上讲,印度城市地区的参与有五种不同模式。本项研究表明,联邦政府等组织中缺乏对促进参与的有效激励,期待公民自身所能发挥的作用亦是如此。鉴于印度的多样性,任何统一的自上而下的社区参与模式都可能是无效果的。在国家制定社区参与制度性框架前,需要社区的政策参与。

关键词:社区发展;治理;公民社会

“尽管个体的自由与力量差异巨大,但集合在一起就可以有所成就。”——罗伯特·钱伯斯

序论

当今时代的民主化在发展与治理领域创造了新一轮的社会参与浪潮。以人为中心的发展概念与面向发展式的思维的参与之间存在内在联系。它建立在一个强烈的信念之上,这种信念认为人们有潜力去分辨什么是最适合他们的。普通公民参与治理是人类最基本的自由之一(Jean Dreze,Amartya Sen,2001)。

然而,公民在社区决策制定中的参与并不是一个全新的想法。其根源可以追溯到古希腊与罗马的城邦时期,在那里,民主作为最原始与直接的形式已运行了相当长一段时间。人们可能还记得,当先驱从底比斯到达时,他被问及应该把从国王克瑞翁那里带来的消息传达给谁时的场景。特修斯,这位雅典国王回答说:这个国家不服从一个人的意志,它是一个自由的城市。国王是这里的人民,每年轮流统治。我们不会向财富赋予特殊权力;穷人的声音掌握着平等的机会。(Satyajit Singh,Pradeep K.Sharma,2007)。

随后,在欧洲和美洲,代议制政府逐渐兴起,与之相伴的是,社区直接参与政府的运作变得不再可能。奇怪的是,在这种所谓的强大的民主国家中,公民的角色被减少至仅存在于阶段性选举中的投票,和政策制定中的消极同意。在瑞士这些较小的国家,还有宪法设计的公投、倡议和召回等机制,使得政府在选举和给予公民与政府互动的机会之间,对公民负有责任。

最近几年,特别是由于在发展管理中已明显无法有效提供产品和服务,治理与发展中的社区参与在发展中国家取得了相当的成就。新兴的善治概念的中心思想,就是公民参与。20世纪90年代,新一波的参与浪潮引发了一系列宪法修正案与法律变化,使许多发展中国家机构兴起,确保了公民的参与,这些举措在许多国家存在不同形式,其中包括:

(一)完善法律框架

菲律宾:地方政府法(1991)

印度:第73和第74宪法修正案(1993)

洪都拉斯:城市法(1990)

玻利维亚:公民参与法(1992)

纳米比亚:地方政府法(1992)

乌干达:地方政府法(1997)

坦桑尼亚:地方政府法(1992)

(二)一些国家的机构渠道参与

坦桑尼亚:沃德发展委员会

津巴布韦:村庄发展委员会

乌干达:抵抗理事会和委员会

印度:革兰氏议会和区委员会

尼泊尔:村庄发展理事会

哥伦比亚:监督委员会

玻利维亚:警惕委员会

有人可能会说,社会并不是同质的。我们生活的社会存在着尖锐的分化,社区也是如此。我们的社会中,社区按种姓、阶级、性别等进行了划分。在这种情况下,社区参与,并不一定意味着整个社会的参与,而是只有一部分的参与。

然而,事实是,社会各界积极参与,对于建立一个强大的社区是至关重要的。首先,仅仅是个人参与,就可以促进个人的尊严和自我满足;其次,它能开发社区内公民的个人精力和资源;最后,公民参与提供了一种特殊的洞察力、信息、知识和经验,这有助于提高社区解决方案的合理性。解决最终问题的重点是,要在社区里消除缺陷(Cahn,Edgar S.,Jean Camper,1968)。

在民主国家,社区参与在许多方面都可以发挥作用。公民参与社区事务并不是目的,它是实现其他目标的手段。参与有许多优点,可概括如下:

●提高公共服务的效率

●确保民主问责制

●促进民主价值观

●提高治理的透明度

●作为社会审计工具

●使管理对人更加敏感

●开发不同政治制度

●确保扶贫项目更好地实施

●使程序、计划、行动和领导合法化

●导致更好的决策

(三)城市治理中的公民

城市社区并不是一个同质的整体。每个城市或城镇都因其有所不同的组成,而具有不同的历史和文化民族精神。在印度社区尤其如此。印度社区被不同的信仰、不同的经济水平和性别认同划分开来,这些因素都被民主政治系统所接受、认可与重视。公民参与可能随着适当的利益表达组织机构的建立而兴起。社区中可能存在一个中立的群体,但更加重要的是这样一个群体,需要被组织起来。

(四)社区参与模式

仔细观察印度城市的实际状况,它表明社区参与可能有五种不同的模式,如宪法批准的区委员会,法定的西孟加拉国邦立法委员会,计划确定的三层社区发展社会——Swama Javanti Sahari Rozgar Yojana计划,以活动为基础的贫民窟管理委员会(SWMC),社区教育委员会,自发演进的公民委员会。其中四个可以被视为是国家发起的模式,而自发的社区活动,则经常被国家模式所接受和利用。

第一种模式起源于1992年的宪法第七十四修正案。原宪法除了将问题遗留给邦政府外,并未对城市治理赋予太多的注意力;第二个模式由各邦联自行立法决定,因此在不同邦联之间差异较大。例如,西孟加拉国邦市政法中有只有关于成立受益人委员会的理念,而在印度比哈尔和奥里萨这两个地方,则没有相关立法;第三种模式是一种指导方针的产物,该方针针对某一特定的方案实施目的而设立。在印度独立的第五十周年,印度推出了一项针对贫民窟的新项目,即Swarna Jayanti Sahari Rozgar Yojana。该计划的指导方针适用于贫民窟社区发展的形成,并将其视为SJSRY项目的实施工具;第四模式是具体的工作。例如,在国际发展部的指导下,英国政府支持加尔各答城市服务方案,规定了贫民窟组建的委员会在这个项目下创建维护财产的需要。在一些邦联,如卡纳塔克邦、卡拉拉邦、马哈拉施特拉邦、西孟加拉国邦,公民在途径发展与治理的过程中,创造了自己的社区机构。

印度城市中社区参与的兴起与发展

从历史上看,印度城市早在20世纪50年代就开始尝试社区参与。面对发展成果的不公平分配所导致的差距扩大,社区参与扶贫项目的实施开始被普遍认为是减少贫困的有效武器。因此,1958年,在福特基金的帮助下城市社区发展(UCD)计划开始实施,其目的是随着社区的积极参与,改善城市中穷人的生活质量。

类似的社区建设与群众参与想法得到了七个五年计划的推动,重点改善贫民窟居民的生活条件。随后,1985年,城市贫民基本服务项目(UBSP)率先成立。该项目第一次强调了改善贫困中的穷人的参与。该计划旨在改善和提升城市贫民的生活质量,特别是要为妇女和儿童提供更好的基本服务获取渠道。城市地方机构(ULBs)全面负责方案的实施。

Swarna Jayanti Sahari Rozgar Yojana(SJSRY)计划第一次考虑到社区的参与,并在印度独立50年之际开始在所有城市地方机构实行。ULBs是通过一个三层次委员会推行这个项目而特别设立的组织,它的成员包括来自低于贫困线家庭的妇女。这个指导方针预计,在一个特定的地方居住和生活在贫困线以下的家庭,将成立一个委员会,即邻里集团(NHG),并选择自己的代表,即居民社区志愿者(RCV)。所有来自于不同地区的居民社区志愿者会形成一个区级机构,即邻里委员会(NHC)。邻里委员会由四个干事,即主席、副主席、秘书和财务主管组成。在镇一级机构顶层设有包括了区医院的“社区发展协会”(CDS)。这些妇女组织须在两个重点领域来实行此项目,即地区发展和个人发展。NHGs需要在自己的领域开展规划下实施和监督。其中,包括发展技能的培训,设立服务中心,安排银行贷款和政府补贴,设立节俭和信任的社会,以及子女入学。NHGs向NHC汇报,NHC则向CDS汇报。CDS审查的计划提案必须由城市贫困消除小组或类似于ULBs的机构批准。该妇女协会推动扶贫项目的实施,很可能在两个方面产生预计的效果。它将赋予妇女权力,使她们能够在自己的环境中发挥规划者的作用,并获得成就。

2005年JNNURM新推出的市区重建计划中,社区参与变得相当重要。为了获得JNNURM计划带来的收益,每个城市都需要制订城市发展计划(CDP),而在这个计划中,必须包含社区咨询。准则规定了成立国家技术咨询小组(NTAG)和国家级技术咨询小组(SLTAG),以向国家与邦联层次的委员会和城市当地组织提供建议,这些建议包括争取社区参与,确保透明度和问责制,吸引居民参与提供服务和治理的方法和手段。其他可供参考的重要条款包括:在每个负有重建任务的城市帮助建立自愿性的技术队伍,通过区委员会、区人民院和自愿技术队伍动员民间社会的支持和争取公民参与。亚洲参与研究所(PRIA)已经准备了详细研究社区参与的社区参与工具。一些Madhurai和斋浦尔市政公司这样的ULBs已经成立了市技术咨询小组和城市义工技术队伍动员,以动员公民社会的支持。

印度设计了一个标准的拉吉条例草案,旨在为社区参与构成一个包括地区人民院(AS)和地区委员会(WC)的两层结构。联邦政府正在考虑该法案,作为社区的中介组织提供给AS。标准法案提供的AS边界,则包括所有已登记的选民,和属于一个或一个以上(不超过5个)连续投票站的当地居民。每个AS应有一个代表被指定为区人民院代表。任何已登记的选民有资格在自市政府选举结果公布的四周内,提交他/她的提名。AS代表将成为当地WC机构的成员。

计划中的WC将包括:①代表区的一个市政代表作为主席;②区内公民社会代表不超过10人,并通过市政机构提名;③WC内不低于2/3的成员应为该区人民院的代表。很明显,区内选出的成员将会执掌WC,也因此会导致所有的WC成员都被提名的这一业已存在的状况。不用说,这将促进基层民主,为公民社会组织的参与WC运作铺平道路。

通过宪法修正案而正在制度化的社区参与

20世纪90年代昭示了印度民主权力下放的曙光。第73和第74次宪法修正案的制定为更广泛与深入的地方层面的公民参与创造了新的空间。第74次宪法修正案的目的即是通过在人口超过30万的城市地区的区和区委员会,使公民参与制度化,以确保在基层公民参与公共事务。修正案为公民通过地方政府——市/区委员会的两级机制积极管理和发展参与开辟了新的道路。前者是包括民选代表(议员)在内的市级,后者则是由区级提名的组织。参与起草了第74届CAA的K.C.Sivaramakrishnan(K.C.Sivaramakrishnan,2006)指出:

“它提供了一个框架,使公民可以参与城市治理。它包含了一个有利的机制,市议会的权力下放到区和社区。”他认为,“这个平台将使一个区的公民成为一个小组,讨论关系到他们区的问题”。

印度情况的变形和偏差

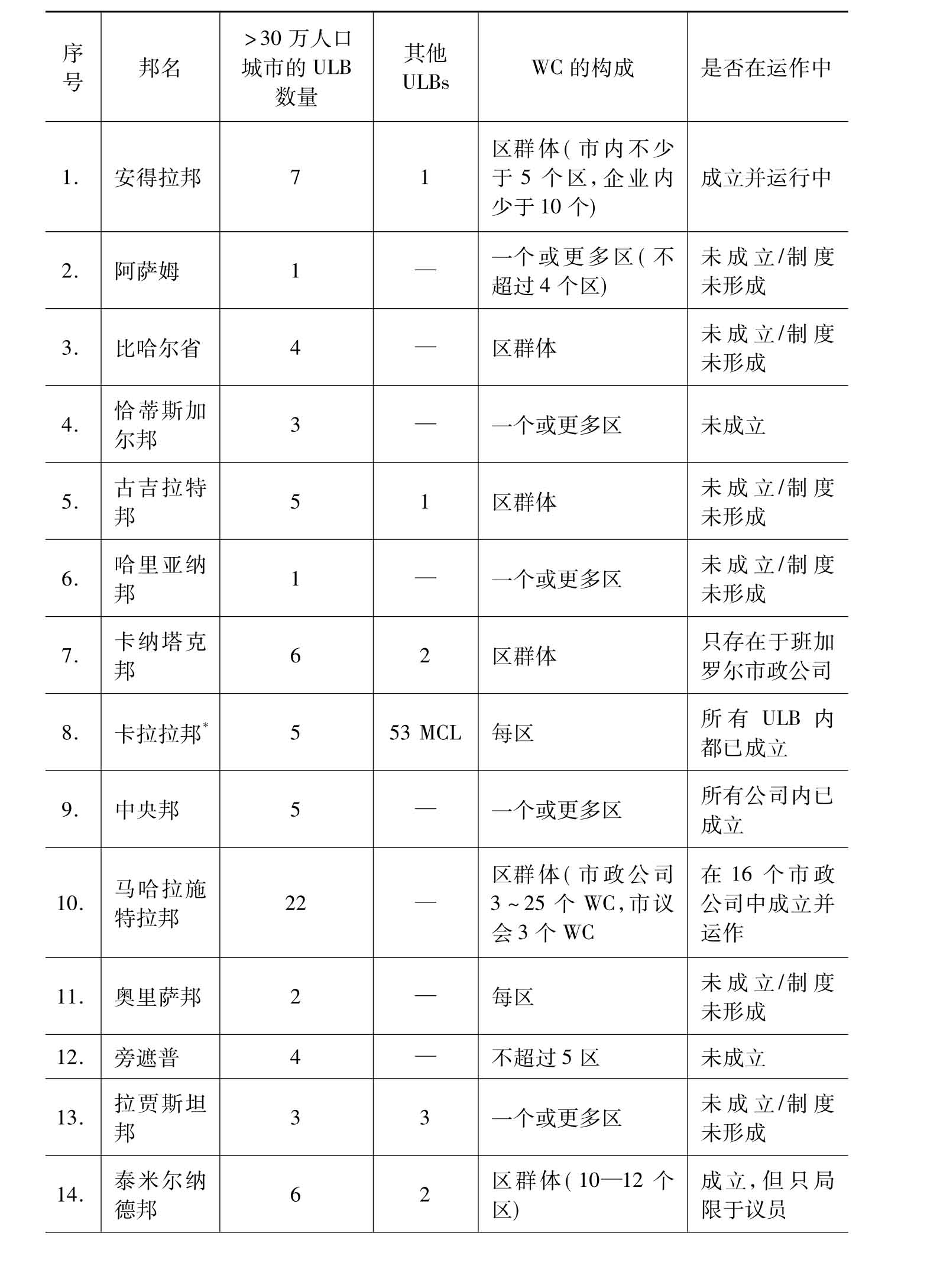

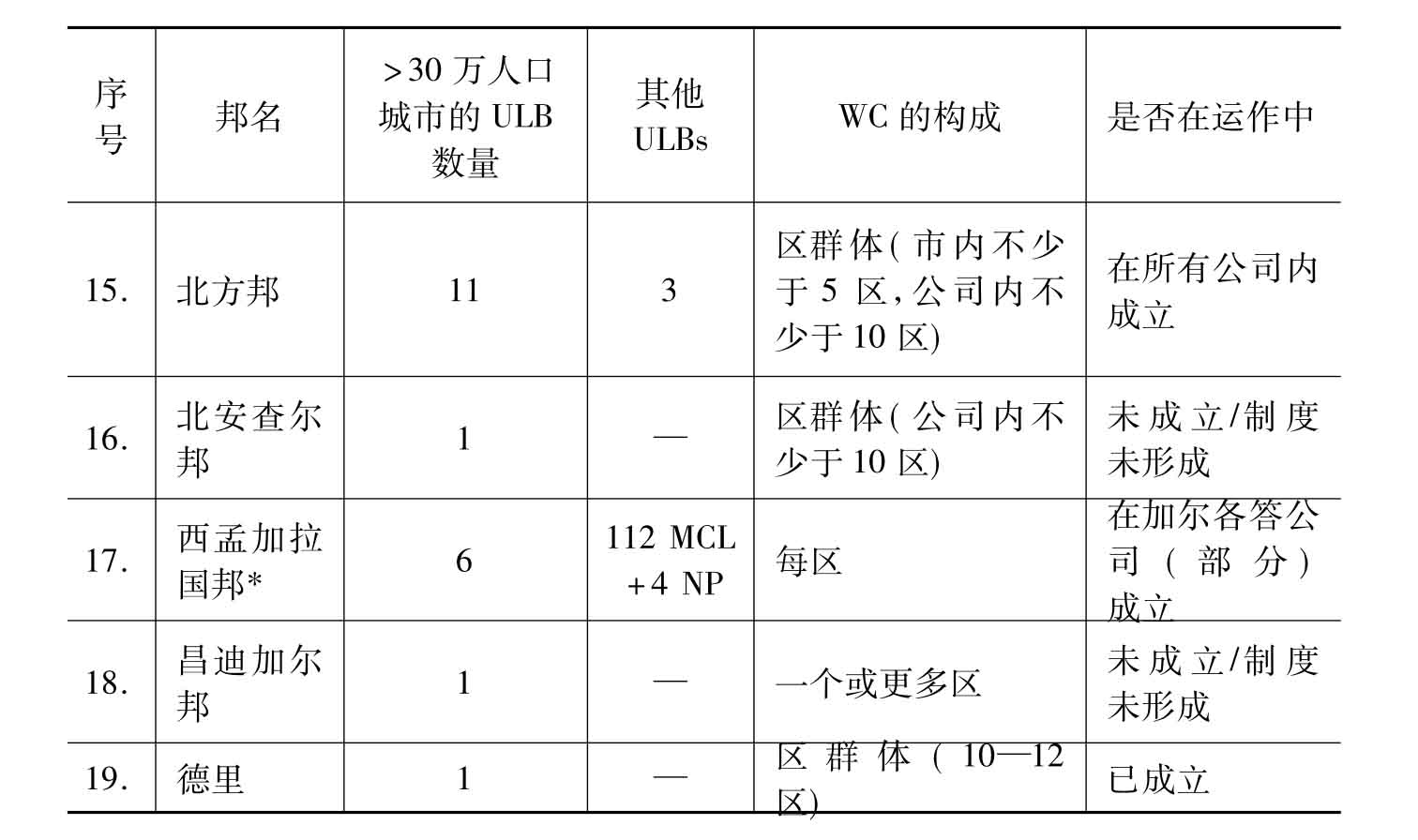

然而,除了卡拉拉邦和西孟加拉国邦,印度的经验一般都并不成功。实际上,在全国大部分地区,城市社区公民参与治理和发展仍然相距甚远。在应该成立WC的19个邦与地区中只有9个,即安得拉邦、德里、卡纳塔克邦、卡拉拉邦、中央邦、马哈拉施特拉邦、泰米尔纳德邦、北方邦和西孟加拉国邦满足了这一要求。在卡纳塔克邦,迄今只有班加罗尔市政公司成立了WC。WC的规则在阿萨姆邦,古吉拉特,哈里亚纳邦,奥里萨邦,旁遮普邦和拉贾斯坦邦尚未形成。表1试图描述不同邦中WC的运行状态。

表1 WC运行状况

(续表)

注:(a)在拉克沙群岛,D&N Haveli和阿鲁纳恰尔邦无城市机构;(b)第74宪法修正案在梅加拉亚邦,米佐拉姆和那加兰邦不适用;(c)朋迪榭里锡金,贾坎德邦和查谟和Kashmit不进行选举;(d)果阿,特里普拉邦,曼尼普尔,喜马偕尔邦,A&A岛,达曼和第乌无人口超过30万的城市机构。缩写:MCL-市议会-不论大小的ULB总数[来源:Nagarpalika Update July-August,2004]。

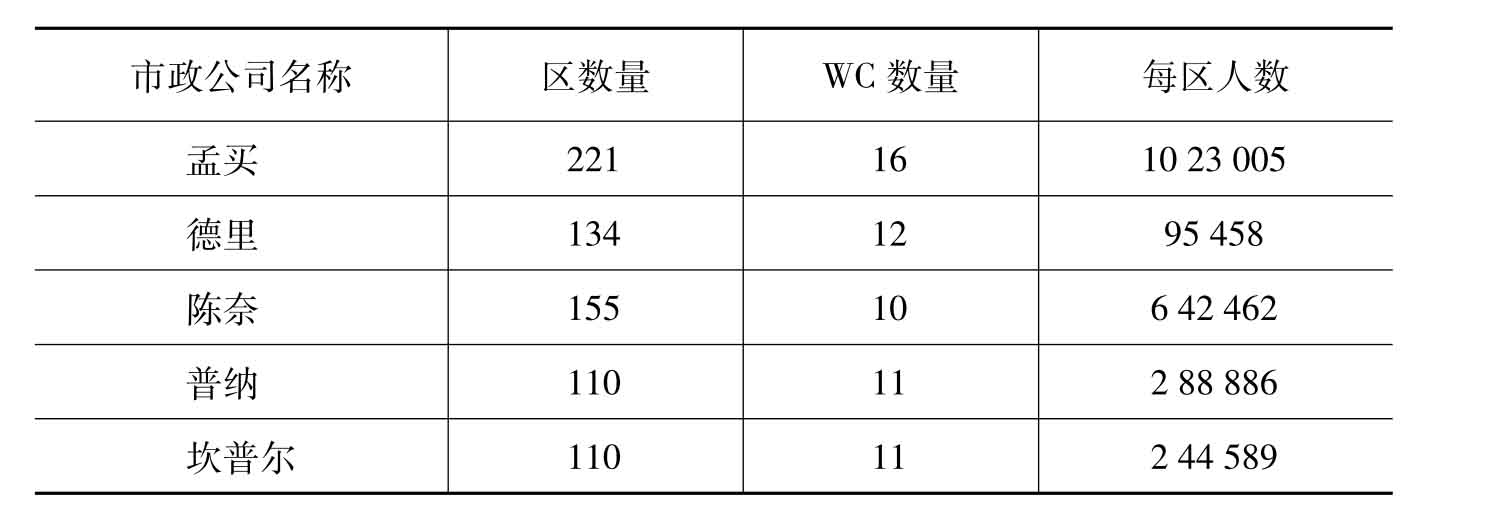

下表列出了在一些重大市政公司WC的结构和人口规模的视图。

表2 部分重大市政公司WC数量和区域人口规模

来源:Shipra Moitra,“Participatory Governance at the Local level:Gateway to Sustainable Development,Urban management,December,2002.

因此,在各主要城市,WC基本上是区域性委员会。这可能是由于宪法允许每个或几个区成立一个WC。这些WC都过大,而不能在功能上满足促进参与的需求。

在一些邦,如马哈拉施特拉邦市政区和行政之间是有区别的,前者是地理概念,而后者包括3~4个区,共同构成行政单元。在马哈拉施特拉邦,区委员会只不过是多区域性委员会。

卡纳塔克邦等地方的非政府机构正主动采取措施,以确保市民参与。Janaagraha 2004年12月在班加罗尔对几个区进行了一项发展计划的试验,这个计划被称为未来行政区。这个计划为10个区准备了2.7亿卢比至7.9亿卢比的资源动员。额外的收入将投回到等同于未来行政区的公民发展活动中。

在卡拉拉邦,公民自己建立了公民环境论坛,以引导高知市政公司在清洁和绿色高知运动中,遵循“绿色议程”。该倡议得到了高知炼油厂有限公司顶级企业,商业团体,建筑师,规划师和环境等的支持。卡拉拉邦有一个区级区域发展协会(ADS),接受委员会的指导。ADS由区议员担任主席,成为ADS和WC之间的联系。

有趣的是马哈拉施特拉邦和中央邦的这样邦联,平行的机构已经成立。例如,在孟买公司有相关机构致力于打造清洁干净的生活环境。它由几个居民在1996年10月发起,并在之后被市政公司接受、在整个城市实行。中产阶级邻里协会活跃在德里,海得拉巴,班加罗尔,孟买和金奈。他们不仅配合,或与地方行政对抗,来改善生活质量,同时,他们也参与着改善治理(Stephanie Tawa Rewal,2007)。在中央邦,贫民窟里有经选举产生的Mohalla委员会。这些委员会自市政方面发布通知的3个月之内组建。

因此,从上文中可以明显看出,一些邦联正积极采取措施,以确保社区以不同的方式进行参与。但事实上,WC仍然需要像第74届CAA设想的参与机构一样凸显出来。

西孟加拉国邦的情况

西孟加拉国邦在某些城市地区有着悠久的参与发展与治理的传统。在殖民统治时代就存在于许多ULB的市民议会,今天也仍旧在运作中。最古老的城市之一Chadannagar已在积极参与自由运动。在宪法修正案之前,加尔各答市政公司等大ULB中就已存在了自治市镇委员会。宪法规定一个或多个区可成立一个WC的时候,西孟加拉国邦决定超前一些,立法规定不论人口规模如何,每个市都要成立区委员会。

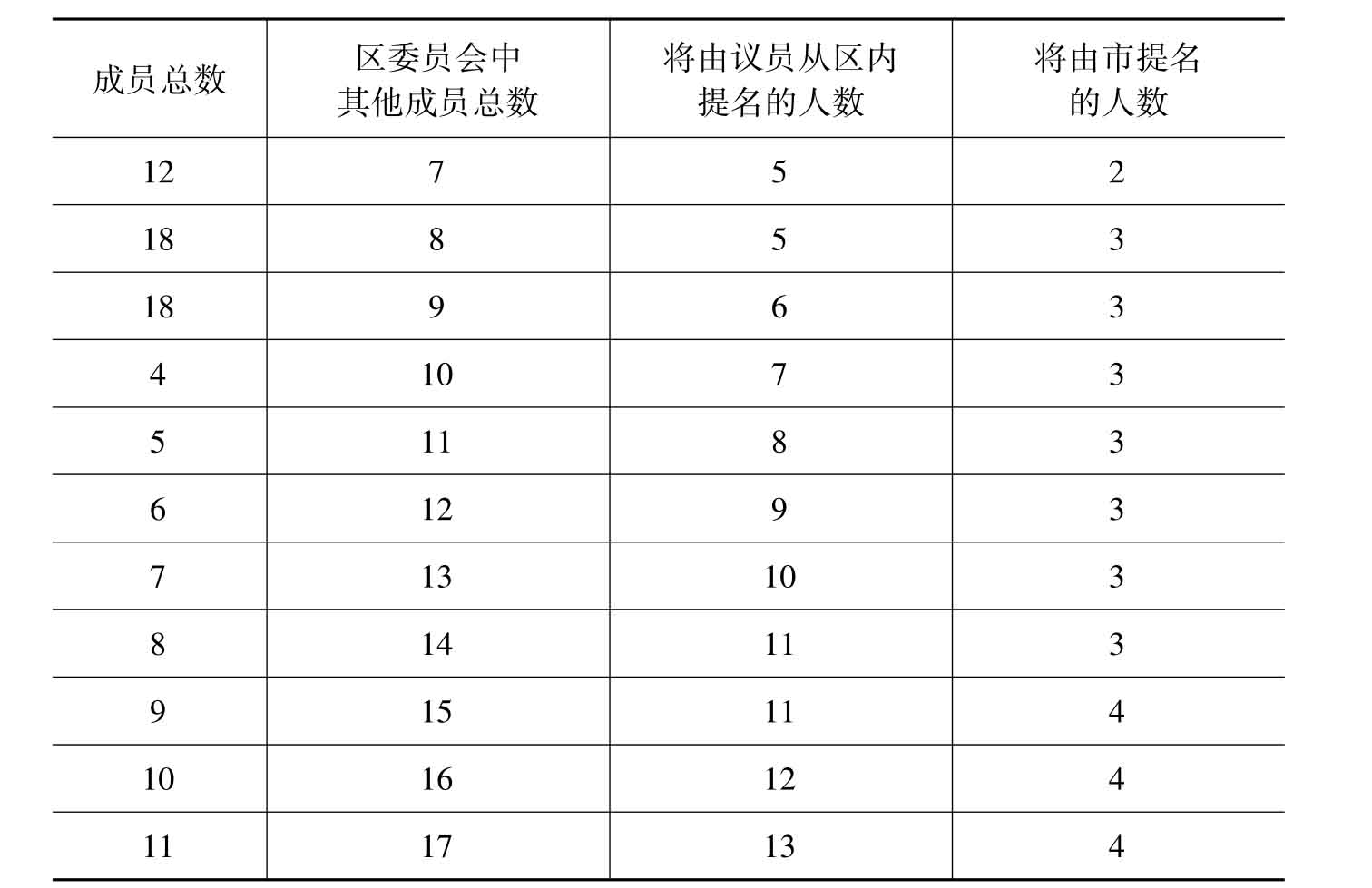

区委员会由选举产生的议员,和其他由区、市、通告地区当局(NAA)的被选议员从区居民中提名的成员组成。WC中有两种提名成员的方法。成员提名按下列方式产生:

表3 成员提名不同方式与数量

CDS和WC具有显著的代表性。由于他们是公民社会的组成部分,代表贫民的利益,而所有成员又均为妇女,从而显得意义特别重大。CDS最近获得了法律承认。在提名的同时,也应给予一定的关注,以确保工程师、医生、教育工作者、社会工作者、运动员、妇女、经济落后的社会阶层的人群或任何其他区内居民都有合适的代表。政治上的考虑确实可以在提名时发挥一定作用。这已由Archana Ghosh(Archana Ghosh,2004)进行的研究证明。而市民已经有了表达自己观点的机会。在委员会成立后,相关市的议员需要列出下届区民大会委员会的名单。如果区民中有人提议考虑更换人员或其他任何委员会相关制度,将由议员或市进行决策。议员或市视情况而定,可以替换委员会的任何成员。

换届选举后一个月之内,议会必须召开第一次会议。126个ULB内都有WC。广泛的监督和监测职能被委托给了各个区内的委员会,这也会激起他们的工作热情。成立之日起三个月内,法律要求WC提出一系列计划,并将规划功能视为应优先考虑的部分。

这些规则的目的是在区委员会和市之间建立起联系。区委员会有权要求区内任何事项相关的信息,并要求、考虑所有与收入和支出相关的定期报告。委员会也有权限要求市当局出席上述决策的讨论、处理会议。

WC可以成立受益人委员会,以帮助监管发展计划的执行情况。在这种情况下,WC有义务制定所有发展工作的进度表,并向受益人委员会公开。为了使区委员会的运作更加有效并富有意义,ULB也被赋予了一些职责。举例来说,ULB需要向WC提供包括常委会决策制定、市决议、区预算分配、区地图副本等信息。ULB还需向WC提供办公室。

研究发现,WC发挥的作用包括正反两方面。曾在两个ULB的WC工作过的Archana Ghosh发现妇女的代表性不足。我在另一个ULB的研究(2006年)也有类似发现(Prabhat Datta,2006)。两项研究都发现,WC定期举行会议,但半年一次的会议和公民大会其实并没有规律性可言。普通市民对其并不抱有强烈兴趣,他们中的大多数对WC也缺乏充分的认识。笔者近期的一项研究(Prabhat Datta,Dipankar Sinha,2007)强调,WC在几方面很有效率,如增强与人民的沟通、通过当局干预以给予市民听证和解决问题机会,从而使他们感觉到制度安排的积极面等。但即使在最好的区内,年轻人的参与是非常少的。CDS成员会出席会议,但他们并不会有效地提出他们的观点。

在法规和制度的框架之外,一些ULB正在参与WC成员利益形成的战略制定。例如,不少市已开始实行每年组织一次区大会。所有的区委员会的成员集合并讨论他们的问题,拿出解决方案。WC举行大会的次数已被Chandannagar市政公司等一些ULB视为财政拨款目标。西里古里已经成立了一个长者理事会。在这个资讯论坛上,老年人通过提供志愿服务,可以提供宝贵贡献。一项针对Chandannagar市政公司的研究表明,区委员会中老年人的表现很出色。

有趣的是,DFID支持的一个项目,即在加尔各答城市发展区(KMDA)实施的加尔各答贫民基本服务项目(KUSP),也在为发展计划草图(DDP)做着准备。在这项实践中,社区参与在一些ULB中已经发挥了显著作用。研究明显表明,区委员会成员之外,包括贫民窟居民在内的公民都在积极参与城市建设。这个项目现在已经扩展到了KMA之外的ULB之中。

CD作为贫民窟居民的一个公民社会组织,现在参与到了服务提供和资产维护中。它们被广泛应用于处置固体废物的工作中,而这项工作曾经被外包给了外部供应商。KMA内加尔各答贫民基本服务项目,也以承包商的身份从事着一些小型建设活动。这个项目实际上已经变成了复合型的。他们得到了KUSP项目中创新挑战基金的财政支持,用于进行创新活动。在贫民窟所在地域,有物品管理委员对贫民窟的资产进行管理。

结论与建议

城市发展和治理中的社区参与是大势所趋。许多邦联政府未能采取必要的立法和行政倡议,表现出了政治与行政意志的缺乏。从上文所述的一些邦联内的WC组成就可见一斑。卡纳塔克邦和北方邦政府自身在WC内提名了一些成员。显然,基层市民和由邦联政府提名的成员间在民主权力下放这一基本精神上就存在冲突。在许多邦联中,组织WC的方法只是完全照搬了宪法规定。

在西孟加拉国邦和其他一些邦联的田野研究也表明,WC成员没有适当的角色认知。这大致可归结为邦联政府以及ULB无法对他们进行适当的培训。研究指出,大多数WC成员甚至不知道WC的法律地位。很有必要使他们认识到,WC是宪法的次级组成部分,因为宪法向它们慢慢地灌输着更深厚的荣誉感和更广泛的参与感。这种认知必须得到发展,因为当地有关组织需要邀请它们参与相关的官方讨论、仔细记录它们的观察,以及尝试实施推动当地人民利益和福祉的建议。

尽管WC的成员由有关区议会和ULB提名,但这也恰恰表明了WC和ULB之间缺乏有效联系。有人可能会考虑定期,特别是WC和公民大会举行前夕,召开WC和ULB间的成员会议。这样的会议可能对双方都有益处,因为它为ULB提供了更好地了解区内情况和向成员灌输区归属感的机会。

城市中产阶层,特别是年轻一代,仍旧缺乏参与城市治理的兴趣。我们在西孟加拉国邦的调研中明显察觉到了这一点。令人遗憾的是,虽然宪法第74修正案已经制定了超过15年,城镇居民仍然需要认识到,为了确保社区参与,宪法强制规定了WC的结构。但公民不应该为此受到批评,因为许多州政府仍未能就区委员会的结构进行相应的立法。在会议已经召开的地区,由于市民对结构的不了解,会议也不能定期召开。只有在真正强烈的政治意愿的支持下,通过宪法修正案或立法成立的基层民主机构才会发挥预期的作用,这是因为印度的政治家和官僚仍未意识到,分权与权力下放对他们其实是有益的。宪法条款中区/区委员会这两个词的使用表明,政策制定者并没有在这个问题上形成坚定的立场。

印度通过旨在加强民主分权的宪法修正案,带来了1990年代的自由化及主要政策转型的觉醒。这是市民们似乎还没有准备好的对过去的突破。在这个阶段,对社区参与的强调获得了大量的依据、支撑,但在殖民统治时代经受了巨大动荡的社区,并没有被恰当地组织起来。这些经历似乎表明,从今天印度城市的现状来看,由于国家传统的不同,社区参与并没有通过自下而上的运动撼动中央集权的根基;其次,在印度这样的具有传统多样性的国家,任何提供统一的参与结构模式的努力都不可能成功。将制定社区参与制度框架的工作留给相关的邦联政府似乎更恰当,它们应该在社区参与结构与过程法律最终定型前,进行大范围的咨询。

【参考文献】

[1]Archana Ghosh.Decentralisation of Urban Governance in West Bengal:Role of the Ward Committees[J].U rban Management,2004(9).

[2]Cahn,Edgar S.,Jean Camper.“Citizen Participation,”Citizen Participation in Urban Development,Hans B.C.Speigel,ed.Washington D.C.:N&L Institute for Applied Behavioral Science,1968.

[3]Jean Dreze,Amartya Sen.India.Participation and Development[M].OUP,New Delhi,2001.

[4]K.C.Sivaramakrishnan,“The Context and the Overview”,People's participation in U rban Governance,K.C.Sivaramakrishnan ed.Concept Publishing House,New Delhi,2006.

[5]Prabhat Datta,Dipankar Sinha.Participatory Governance:Ward Committees in Action,Dasgupta&Co.,Kolkata,2008.

[6]Prabhat Datta,“The Law and the Field:Citizen Participation and Urban Governance in West Bengal”in Democratic Governence in India:Reflections and Refractions,Dipankar Sinha&Kaberi Chakraborty(ed).Kalpaz Publications,New Delhi,2006.

[7]Satyajit Singh,Pradeep K.Sharma ed.“Introduction”Decentralization Institutions and Politics in Rural India,Oxford University Press,2007.

[8]Stephanie Tawa Rewal.Neighbourhood Associations and Local Democracy:Delhi Municipal Elections 2007,EPW Nov.24,2007.

【注释】

(1)Prabhat Kumar Datta,印度西孟加拉国邦加尔各答大学政治科学学院公共管理系教授。Email:dattaprabhat@ gmail.com。孙晔璐,上海交通大学国际与公共事务学院硕士研究生。Email:suncynthia@sjtu.edu.cn。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。