任务一 光纤活动连接器

◆知识点

¤ 光纤活动连接器的基本结构

¤ 光纤活动连接器的组成部件

¤ 常见光纤活动连接器

¤ 光纤活动连接器的参数测试方法

◆任务目标

¤ 掌握活动连接器的构成

¤ 学会识别不同型号的光纤活动连接器

¤ 学会光纤活动连接器的参数测试方法

任务导入:

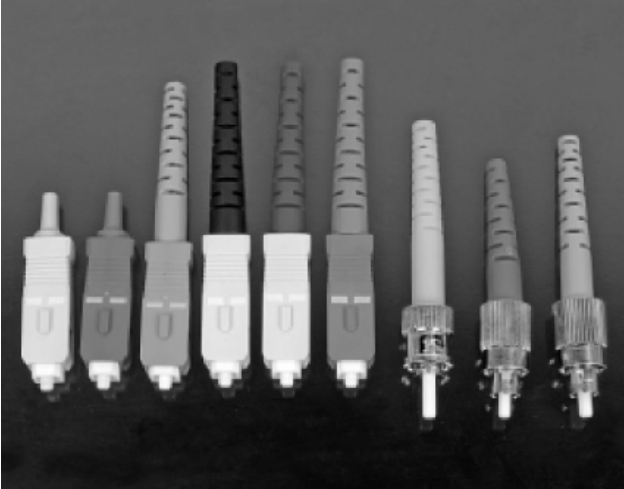

任何光纤通信系统安装时一个至关重要的问题是不同期间之间的相互连接。光纤活动连接器又称活动接头,它是一种可拆卸的光纤连接插件,可以反复连接或断开,主要用于光纤与光纤之间、光纤与设备(如光端机、光测试仪表)之间或光纤与其他无源器件的连接。如图3.2所示。

图3.2 各种光纤活动连接器

相关知识:

1.光纤活动连接器的基本结构

连接器基本上是采用某种机械和光学结构,使两根光纤的纤芯对准,保证90%以上的光能够通过。目前有代表性并且正在使用的有以下几种:

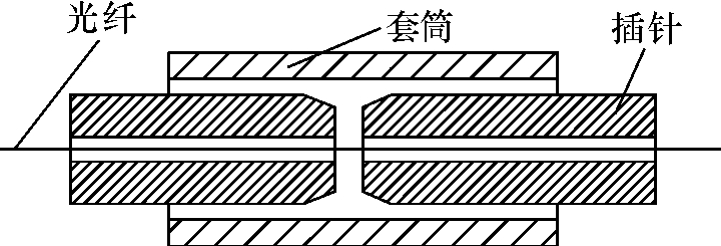

(1)套管结构

图3.3为这种结构的示意图,套管结构的核心部件是插针和套筒。套筒为一精密套管,光纤固定在插针里面,其原理是:以插针的外圆柱面为基准面,插针与套筒之间为紧密配合时,两根插针在套筒中对接,就实现了两根光纤的对准。

这种结构设计合理,加工技术能够达到所要求的精度,因而得到了广泛应用。FC、SC、ST、D4等型号的连接器均采用这种结构。

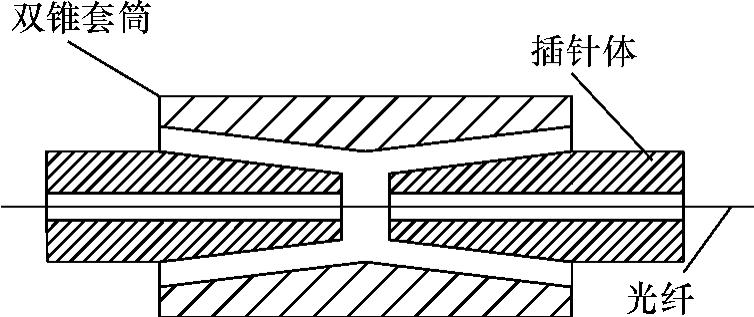

(2)双锥结构

图3.4为这种结构的示意图,其结构与套筒结构类似也是由插针和套筒组成,特点是利用锥面进行定位。插针的外端面加工成圆锥面,基座的内孔加工成双圆锥面。两个插针基座的内孔实现纤芯的对接。插针和基座的加工精度极高,锥面与锥面的结合既要保证纤芯的对中,还要保证光纤端面间的间距恰好符合要求。

图3.3 套管结构

图3.4 双锥结构

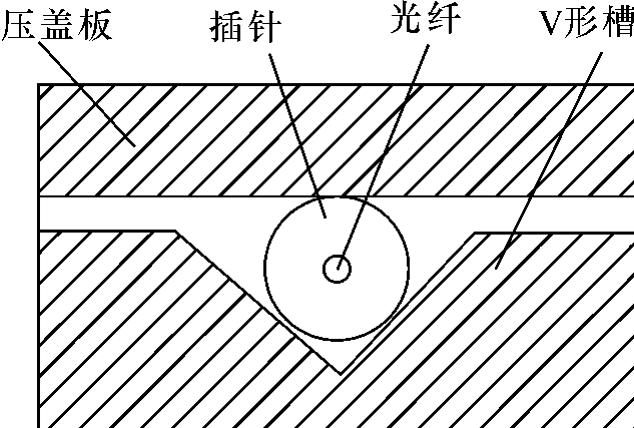

(3)V形槽结构

图3.5为这种结构的示意图,其原理是将两个插针放入V形槽基座中,再用盖板将插针压紧,使纤芯对准。这种结构可以达到较高的精度。其缺点是结构复杂,零件数量偏多。

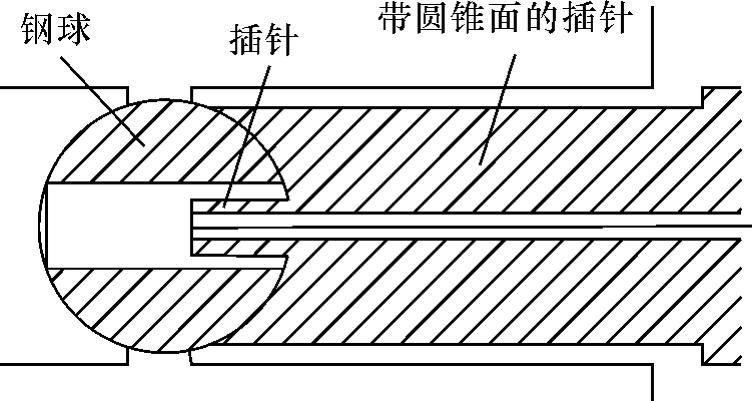

(4)球面定心结构

图3.6为这种结构的示意图,该种结构由精密钢球的基座和装有圆锥面的插针组成。钢球开有一个通孔,通孔的内径比插针的外径大。当两根插针插入基座时,球面与锥面接合将纤芯对准,并保证纤芯之间的间距控制在要求的范围内。这种设计思想是巧妙的,但零件形状复杂,加工调整难度大。

图3.5 V形槽结构

图3.6 球面定心结构

(5)透镜耦合结构

透镜耦合又称远场耦合,它分为球透镜耦合和自聚焦透镜耦合两种,其结构如图3.7和图3.8所示。用透镜将一根光纤的出射光变成平行光,再由另一透镜将平行光聚焦并导入另一光纤中去。其优点是降低了对机械加工的精度要求,使耦合更容易实现。缺点是结构复杂、体积大、调整元件多、接续损耗大。

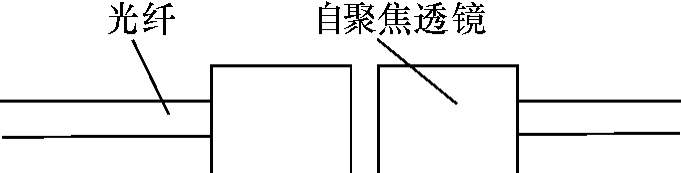

图3.7 球透镜耦合

图3.8 自聚焦透镜耦合

2.光纤活动连接的组成部件

光纤(缆)活动连接器按其功能可以分成如下几部分:连接器插头、光缆跳线、转换器、变换器、裸光纤转接器。这些部件可以单独作为器件使用,也可以结合在一起成为组件使用。

在我国,一套光纤(缆)活动连接器习惯上是指两个连接器插头加一个转换器。

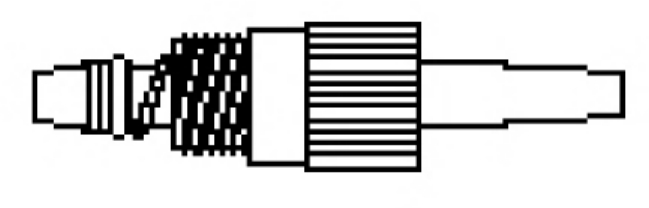

(1)连接器插头

使光纤(缆)在转换器或变换器中完成插拔功能的部件称为插头。其由插针体(即装配好光纤的插针)和若干外部零件组成。插头的机械结构必须对光纤进行有效的保护,使光纤不会受到外界的损害。两个插头插入转换器或变换器后可以实现光纤(缆)之间的对接,如图3.9所示。

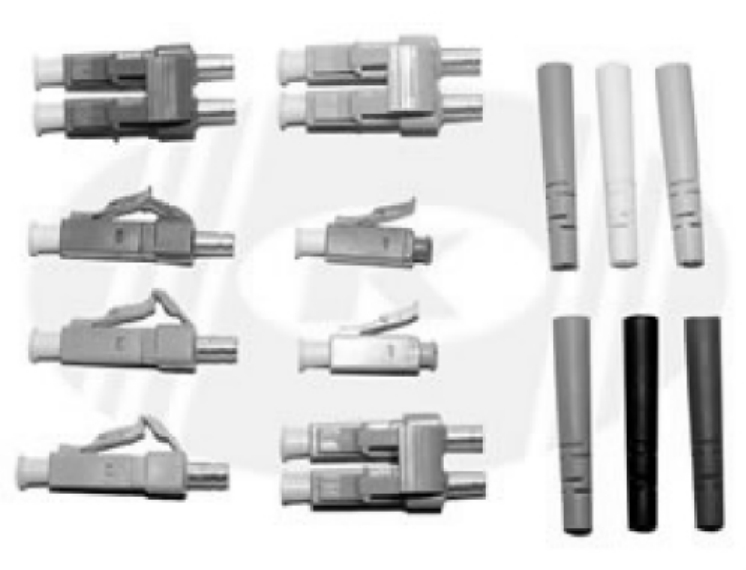

(2)跳线

将一根光纤(缆)的两头都装上插头称为跳线。跳线中光纤(缆)两头的插头可以是同一型号,也可以是不同的型号。跳线可以是单芯的,也可以是多芯的,如图3.10所示。

图3.9 连接器插头

图3.10 光纤跳线图

(3)转换器

把光纤(缆)两个或多个插头连接在一起,从而使光纤连接在一起的器件称为转换器或法兰盘,见图3.11。转换器可以连接同型号的插头,也可以连接不同型号的插头;可以连接一对插头,也可以连接几对插头或多芯插头。

(4)变换器

将插头的型号进行变换的器件叫做变换器,见图3.12。该器件其中一端为某一型号的转换器,另一端为其他型号的插头。使用时将某一型号的插头插入同型号的转换器中就变成其他型号的插头了。在实际使用中,往往手头有某种型号的插头,而仪表或系统上是另一型号的转换器,彼此配不上,不能工作,如果备有这种型号的变换器,问题就迎刃而解了。

图3.11 各种转换器

图3.12 变换器

(5)祼光纤转换器

将祼光纤与光源、探测器以及各类光仪表进行连接的器件称为裸光纤转换器。裸光纤与裸光纤转换器彼此是可以结合和分离的。使用时,将裸光纤穿于转接器中,处理好光纤端面,就可以与有源器件或光仪表连接了,完成后,也可以将祼光纤抽出,再作他用,见图3.13。

图3.13 裸光纤转换器

3.常见光纤活动连接器

按照不同的分类方法,光纤连接器可以分为不同的种类,按传输媒介的不同可分为单模光纤连接器和多模光纤连接器;按结构的不同可分为FC、SC、ST、D4、DIN、Biconic、MU、LC、MT等各种形式;按连接器的插针端面可分为平面(FC)、球面(PC)、微球面(UPC)和角球面(APC);按光纤芯数分还有单芯、多芯。

在实际应用过程中,我们一般按照光纤连接器结构的不同来加以区分。以下简单地介绍一些目前比较常见的光纤连接器。

(1)FC型光纤连接器

这种连接器最早由日本NTT研制。FC是Ferrule Connector的缩写,表明其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。最早,FC类型的连接器,采用的陶瓷插针的对接端面是平面接触方式(FC)。此类连接器结构简单,操作方便,制作容易,但光纤端面对微尘较敏感,且容易产生菲涅尔反射,提高回波损耗性能较为困难。后来,对该类型连接器做了改进,采用对接端面呈球面的插针(PC),而外部结构没有改变,使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高。图3.14为FC型光纤连接器。

(2)SC型光纤连接器

此种结构如图3.15所示,这是一种由日本NTT公司开发的光纤连接器。其外壳呈矩形,所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同,其中插针的端面多采用PC或APC型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转。此类连接器价格低廉,插拔操作方便,介入损耗波动小,抗压强度较高,安装密度高。

图3.14 FC型光纤连接器

图3.15 SC型光纤连接器

(3)ST型光纤连接器

采用带键的卡口式锁紧结构(类似BNC连接结构),插针体为外径2.5mm的精密陶瓷插针,插针的端面形状通常为PC面,如图3.16所示。

(4)双锥型连接器(Biconic Connector)

这类光纤连接器中最有代表性的产品由美国贝尔实验室开发研制,它由两个经精密模压成形的端头呈截头圆锥形的圆筒插头和一个内部装有双锥形塑料套筒的耦合组件组成。图3.17为连接器插针。

图3.16 ST型光纤连接器

图3.17 双锥型连接器

(5)DIN型光纤连接器

这是一种由德国开发的连接器。这种连接器采用的插针和耦合套筒的结构尺寸与FC型相同,端面处理采用PC研磨方式。与FC型连接器相比,其结构要复杂一些,内部金属结构中有控制压力的弹簧,可以避免因插接压力过大而损伤端面。另外,这种连接器的机械精度较高,因而介入损耗值较小。其结构如图3.18所示。

(6)MT-RJ型连接器

MT-RJ起步于NTT开发的MT连接器,带有与RJ-45型LAN电连接器相同的闩锁机构,通过安装于小型套管两侧的导向销对准光纤,为便于与光收发信机相连,连接器端面光纤为双芯(间隔0.75mm)排列设计,是主要用于数据传输的下一代高密度光连接器。其结构如图3.19所示。

图3.18 DIN型光纤连接器

图3.19 MT-RJ型光纤连接器

(7)LC型连接器

LC型连接器是著名Bell研究所研究开发出来的,采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。其所采用的插针和套筒的尺寸是普通SC、FC等所用尺寸的一半,为1.25mm。这样可以提高光配线架中光纤连接器的密度。目前,在单模SFF方面,LC类型的连接器实际已经占据了主导地位,在多模方面的应用也增长迅速。其结构如图3.20所示。

(8)MU型连接器

MU(Miniature unit Coupling)连接器是以目前使用最多的SC型连接器为基础,由NTT研制开发出来的世界上最小的单芯光纤连接器,该连接器采用1.25mm直径的套管和自保持机构,其优势在于能实现高密度安装。利用MU的1.25mm直径的套管,NTT已经开发了MU连接器的系列。它们有用于光缆连接的插座型光连接器(MU-A系列)、具有自保持机构的底板连接器(MU-B系列)以及用于连接LD/PD模块与插头的简化插座(MU-SR系列)等。随着光纤网络向更大带宽更大容量方向的迅速发展和DWDM技术的广泛应用,对MU型连接器的需求也将迅速增长。其结构如图3.21所示。

图3.20 LC型光纤连接器

图3.21 MU型光纤连接器

相关参数测量:

光纤活动连接器的测试方法

评价连接器的指标很多,但最重要的还是插入损耗、重复性、互换性、回波损耗四项指标。现对这四项指标的测试方法做如下介绍:

1.插入损耗

插入损耗是指光纤中的光信号通过活动连接器之后,其输出光功率相对输入光功率的比率的分贝数。对于多模光纤连接器来讲,注入的光功率应当经过稳模器,滤去高次模,使光纤中的模式为稳态分布,这样才能准确地衡量连接器的插入损耗,插入损耗愈小愈好。

插入损耗的计算公式是:

![]()

测量方法有三种,在下述三种测试方法中,当接头的尾纤长度小于10米时,其尾纤的损耗值可以忽略不计,如果超过10米,应在测出损耗值中减去光纤本身的损耗值。

(1)基准法

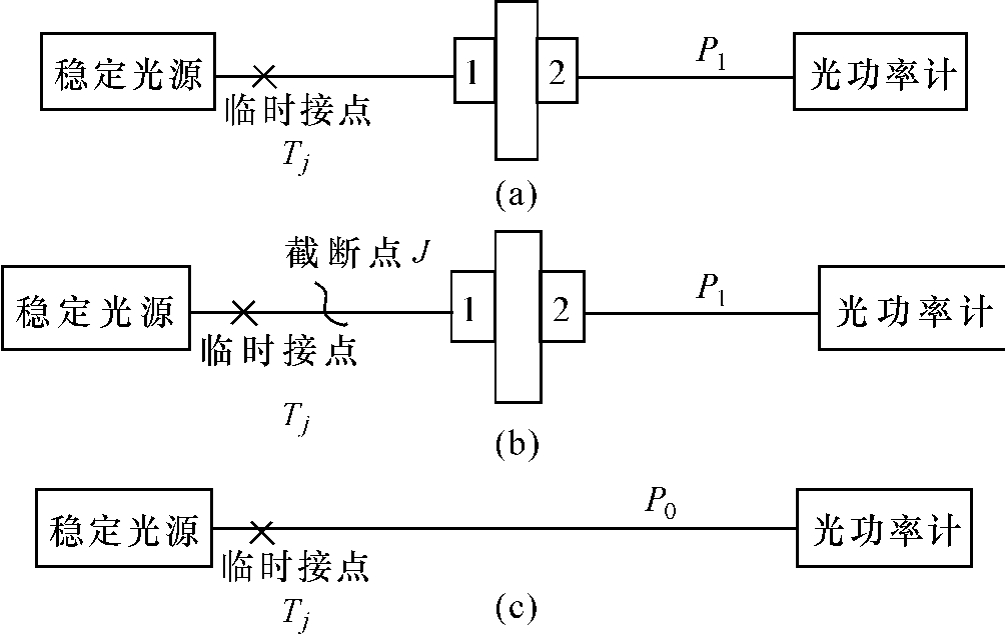

基准法又称为截断法,是其他测量方法的基础。测量步骤如下:

按图3.22(a)测量并记录P1;在P1稳定后,将临时接点与插头CA之间的光纤截断,截断点J与临时接点TJ的距离应不小于30cm,如图3.22(b)所示;待系统稳定后,按图3.22(c)测量并记录P0,再按公式计算出插入损耗IL。

图3.22 基准法测插入损耗

(2)代替法

按图3.22(a)测试并记录P1;在P1稳定后,按图3-23接好(即直接将插头CA插入光功率计),测量并记录P0;按公式计算出插入损耗IL。

![]()

图3.23 替代法测插入损耗

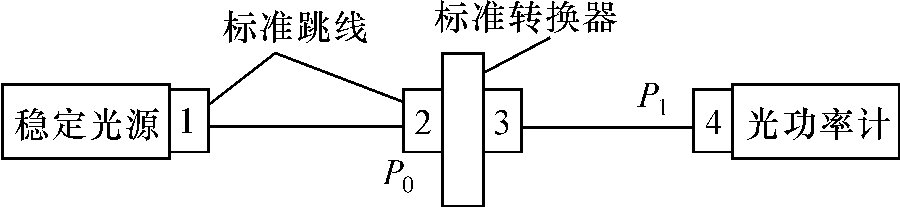

(3)跳线插入损耗测试

在大批量的生产过程中,跳线的插入损耗的测试必须快速、正确、无破坏性。而上述两种方法不能满足这一要求。常用的方法是采用标准跳线比对法,步骤如下:

①如图3.24所示,选一标准跳线和标准转换器。插头1接光源,插头2通过标准转换器与插头3相连,插头4与光功率计相接,测量并记录P1。

②将插头2拔出,并插入光功率计,测量并记录P0。

③用公式算出插入三对标准插头2的插入损耗值。

④将插头3和插头4调换,测出插头4对标准插头2的损耗值。

⑤其他跳线均按上述步骤测量出对标准的损耗值。

使用这种方法的先决条件是要有标准跳线和标准转换器。插入损耗是相对于它们而言的。

图3.24 跳线插入损耗测试

2.重复性

重复性是指同一对插头在同一只转换器中多次插拔之后,其插入损耗的变化范围。单位用dB表示。

插拔的次数一般取五次,先求出五个数据似的平均值,再计算相对平均值的变化范围。性能稳定的连接器的重复性应小于±0.1dB。

3.互换性

互换性是指不同插头之间或者不同转换器任意置换之后,引起插入损耗的变化范围。这个指标更能说明连接器性能的一致性。

在测试时任意置换的插头和转换器的数量不可能太多,否则测试工作量太大。一般的做法是在一批产品中,任意抽取五套连接器(即五根跳线和五个转换器)来做互换性试验,或者在几批产品中任意取五套做试验,得出互换性指标。

4.回波损耗

回波损耗又称为后向反射损耗,它是指在光纤连接处,后向反射光相对输入光的比率的分贝数。回波损耗愈大愈好,以减少反射光对光源和系统的影响。

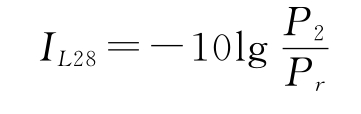

回波损耗的计算公式为:

![]()

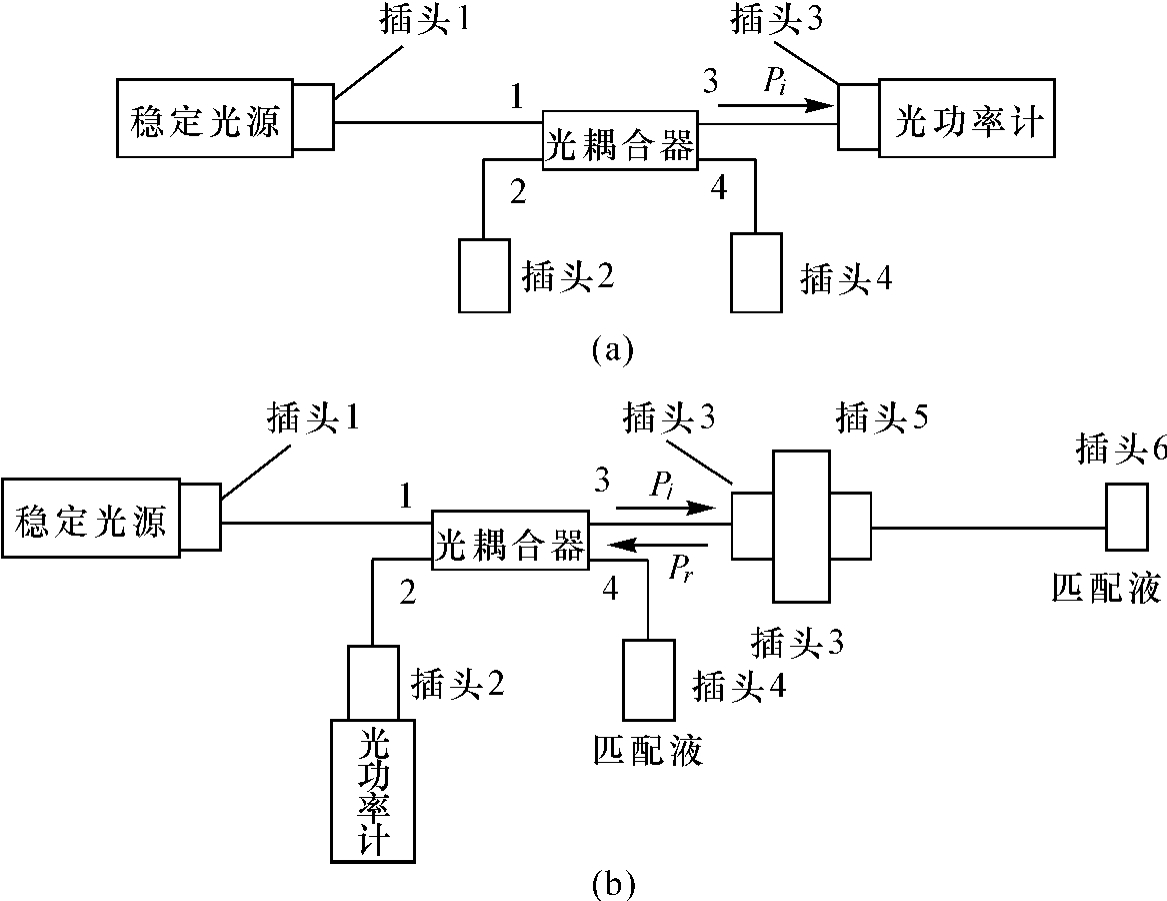

要测量回波损耗RL,需要测出输入端的光功率Pi和后向反射光功率Pr,并根据公式计算出RL。

实际测量可按下述步骤进行:

①按图3.25(a)的光路测量P1,选一2×2的光耦合器,其分光比为1∶1,各个脚均装有插头。按图3.25(a)接好光路,待光源工作稳定之后,插头3输出的光功率即为输入光功率Pi。

②按图3.25(b)的光路测量Pr。图3.25(b)在图3.25(a)的基础上作了如下变化:即插头3通过一个标准转换器与一跳线相连;插头2接光功率计。其他的光路都相同,稳定化光源的输出功率也不变。此时插头2输出的光功率P2就是由插头3和插头5连接时产生的后向反射光Pr的一半。即Pr=2P2。

③计算公式

![]()

——耦合器2端插入损耗

——耦合器2端插入损耗

从上述步骤中不难看出,回波损耗是指插头5和插头3之间的回波损耗,是一相对值。因而插头3必须是标准插头,转换器也必须是标准转换器。插头4和插头6的端面匹配液的作用是使该端面的反射光减少到零。

图3.25 回波损耗的测试方法

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。