2.5.2 国家主义与地域主义

英雄的塑造与国家主义紧密联系在一起,与历史著名人物相关的建筑遗产无疑是国家主义的最好媒介,在这些建筑的保护中可以明显感到某种指示与教化的意味,其最终诉求是加深人们对于国家的认同与荣誉感。因此,住宅博物馆成为建筑遗产保护中最普遍的形式。住宅博物馆通过与房屋的主人或在此发生的历史事件有关的物品展示,来达到某种教育的目的,并试图借此来治愈当时美国社会的一些“疾病”。19世纪50年代,纽约立法部为了购买汉斯布鲁克住宅(Hasbrouck House)而成立了委员会。该委员会认为:“这座建筑与革命如此紧密的联系在一起,将会在每个走入其庄严的入口的人的心中激发爱国主义的热情。”并认为这种热情将是治愈当时联邦分裂倾向的一剂良药。同样,在波士顿保护旧南会堂的过程中,温道尔·菲利普斯(Wendell Phillips)曾对波士顿的市民说:“对旧南会堂的保护是他们可以为将来的年轻人提供的最有说服力的学校。”1878年,弗哲谷的华盛顿司令部被保留下来,次年的一次仪式上,一些演讲者甚至不惜用最华丽的语言,将这座不起眼的石头房屋称为一座“源泉”,可以让爱国者们在此汲取灵感和鼓舞;将其比喻为一处“圣坛”,让子孙后代可以领悟到他们对于上帝和先辈的依赖。[45]

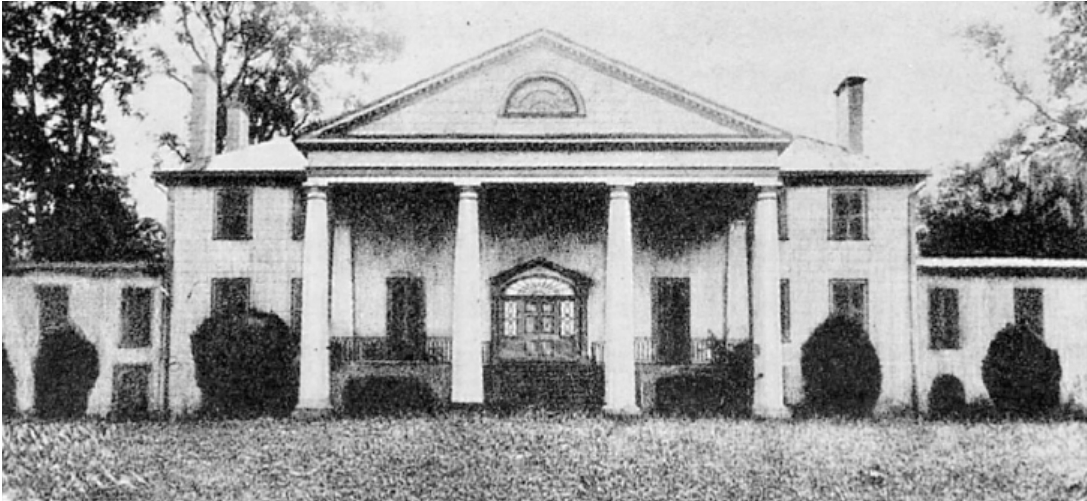

图2.25 1844年的詹姆斯·麦迪逊故居———蒙特派勒(Montpelier)

在19世纪中期到20世纪早期,建筑遗产保护主要是由一些社会团体来进行的,这些社会团体包括像“弗农冈女士协会”那样的专门为保护某座建筑而成立的组织,也有一些社会爱国团体,像“美国革命之女(DAR)”等等。建筑师和历史学者还不是建筑保护的主要参与者。即便是在具有专业背景的保护者内部,对于建筑遗产保护也有截然不同的标准。很多建筑师同样认为历史建筑的主要价值是纪念与教化,保护对象的选择要看它的历史价值是否能激发人们的“美好情感”,建筑的美学价值是相对次要的。其中较有代表性的是美国景观与历史保护协会(American Scenic and Historic Preservation)。其前身为风景与历史场所信托。

1895年,安德鲁·格林(Andrew Green)创立该协会之时,便声称:保护历史纪念物是一种“职责”,因为这可以“加速爱国主义精神的产生”,并有助于使纽约的不同文化背景的移民形成文化凝聚力。他颂扬历史记忆对于人类的作用,并警告:缺少了历史感,文明就不可能进步。他坚信那些再现悲壮历史的场所会使参观者们产生一种“崇高的责任感”。[46]

爱德华·豪尔(Edward Hall)是该协会的秘书,在1913年,当被问及在纽约市中心的埃西办公楼(Old Assay Office)的立面是否具有历史意义时,他回答说,因为这座建筑的历史还不到100年,因而并不具有历史意义。后来,爱德华·豪尔又就此撰文指出,他不愿在建筑学意义上讨论纪念物,因为它们缺乏必要的历史重要性。他就“历史性”一词作了专门论述,认为有些建筑由于一些美国历史上的名人曾经居住和使用过,或者因为在此曾发生过一些重要事件,从而具有某种“使用的历史性”(Use-historic),这种历史性是缘于重要的个人和事件。相对的,豪尔将另外一些建筑的历史性称为“时间的历史性”(Time-historic),即与重要人物和事件无关,只是因为本身悠久的历史而具有了特殊意义。他以华盛顿故居弗农冈为例解释了“使用的历史性”:

一个人也许会站在弗农冈这样一座低调的木结构的绅士农场主的房屋之前,没有任何激动的心情,然而当他意识到这是华盛顿的居所,……于是作为普通房屋的弗农冈消失了,伟大爱国者、将军和国父的形象将其转变为一座爱国主义的圣殿。[47]

位于纽约西哈沃斯卓(West Haverstraw)的叛国之屋(Treason House),是本尼迪克特·阿诺德将军(Benedict Arnold)向英国人出卖美国军队的地方。[48]爱德华·豪尔认为这座建筑同样是具有“使用的历史性”。他在1925年写道:

对于这座建筑的保护并非是对于叛国行为的颂扬,而是保存一个地标,与这一地标相关联的是革命中最危急的时期和对这种叛国行为的憎恶。同时,作为一座革命之前的建筑,它是许多重要事件的见证者。[49]

由于爱国精神更容易解释给公众并能够得到支持,所以那些具有“使用的历史性”的建筑成为自然景观和历史场所保护协会的主要保护对象。

这种建筑遗产保护理念事实上是从国家和民族的视角来看待历史,这种历史观在当时的美国是一种普遍倾向,从美国的史学发展中也可以得到印证。美国早期的史书,如史密斯(J.Smith,1580—1631)的《弗吉尼亚殖民以来大事纪实》和清教学者布瑞德福(Bradford,1590—1657)的《普利茅斯殖民地史》等著作,记述了美国的早期殖民历程,其中多有浪漫主义色彩。美国19世纪最著名的史学家当属班克罗夫特(Bancroft G.,1800—1891),他是美国民族史学和浪漫主义史学的代表人物。他出身于牧师家庭,父亲曾写过一本《华盛顿传》,是业余史学爱好者。班克罗夫特矢志史学,哈佛毕业后到德国留学,1822年返国,当过海军部长,驻英、德公使。他的代表作为10卷本《美国史》,中心为独立战争,以杰斐逊的民主党人立场为出发点,是一个上升的民族争取自由、民主、独立的颂歌。全书洋溢乐观精神,大大理想化了早期美国,认为美国是一块自由平等的乐土,对人类前途负有重大责任。他应用了不少生动的原始材料,再加上有时过分铺张的文学渲染,所以此书面世后深得美国读者欢迎。但他的书热情有余而冷静分析不足,不自觉地歪曲了史实,并因此在任驻德公使期间受到兰克的委婉批评:“你知道我在上课时怎样对学生谈起你吗?我对他们说你写的历史是从民族观点写成的最好著作。”[50]

在美国建国之后相当长的一段时间内,对于国家的忠诚更多地表现为一种地域忠诚,而地域主义也成为美国历史遗产保护的一个重要动因。无论在北方的新英格兰还是南方各州,重要的建筑遗产的拥有者大多都是当地的一些保护组织,而并非全国性的组织或联邦政府。弗吉尼亚古迹保护协会通过詹姆斯顿教堂的保护和重建来凸显弗吉尼亚的历史地位;波士顿通过对于旧南会堂的维护来体现马萨诸塞对于独立战争的意义。在这些建筑遗产的保护中,都可以看到背后的地域主义取向。豪斯默写道:

在19世纪和20世纪一二十年代,保护运动带有明显的地域主义特色。那些私立的历史协会和爱国团体事实上左右了新英格兰的保护运动。进入20世纪后,当其他地方都在期望州政府关注历史保护时,新英格兰人建立了私人的保护组织:新英格兰古迹保护协会(SPNEA)。……在南方,那些在当地历史上最重要的房屋大多在偏僻的乡村,只有少数在国家历史上具有重要意义的建筑是由那些范围遍及全国的组织保护的。弗吉尼亚古迹保护协会(APVA)和荷姆特支女士协会(the Ladies’Her-mitage Association)以及美国革命之女协会(DAR)成为当地主要的保护组织。[51]

地域主义与美国的殖民地传统不无关联,美国始于殖民,在像马萨诸塞和弗吉尼亚这样若干相互独立的殖民地之间,并无稳定的联系,国家也只是一个形式上的概念。由早期各殖民地发展而来的美国各州具有很大的独立性。这种地域主义最为明显的表现当属南北之争。从首都选址的争论,到对本州杰出人物的大力推崇与美化,以及对历史地位的自我标榜,均带有强烈的地域色彩。丹尼尔·布尔斯廷认为民族英雄的产生和当时的这种地方性有很大的关联。他写道:“国家的诞生此时仍跳不出某些个人和地域的范畴,对于他们来说,忠诚于美国也就是忠诚于他们的故乡马萨诸塞和弗吉尼亚。长久以来,所谓‘我的国家’只是意味着‘我’所在的州或殖民地,仅此而已。甚至到了19世纪初,约翰·亚当斯心中的国家还是马萨诸塞,杰斐逊心中的国家还是弗吉尼亚。而最初正是这种对本地的忠诚,以及对本地的偏爱,构成了美国爱国精神,而且开创了美国的历史。”

另外,建筑遗产保护中体现了对地域文化的尊崇。例如,新英格兰地区的文化源于英国,盎格鲁-撒克逊文化在这里占有统治地位。从城市环境到社区生活都体现出这一文化的影响,历史建筑和环境的保存则是对于这种传统文化的维护。而20世纪初,通过爱尔兰籍官员约翰·费茨格兰德(John Fitzgerald)和詹姆斯·克里(James Michael Curley)的政治努力,波士顿爱尔兰移民的政治地位获得了很大提高。当詹姆斯·克里取得波士顿政权之后,许多波士顿的英格兰后裔开始以消极的态度对待城市事务,他们不相信政府能为波士顿的历史文化保护提供任何的帮助。豪斯默写道:“当时在新英格兰的保护者中普遍存在一种情绪,就是不信任由政府对历史建筑进行管理,不愿意其拥有任何形式的所有权,因为新英格兰本地人不相信由爱尔兰人领导下的政府会以尊重的态度看待这一地区的历史。”[52]事实也证明了这一点,詹姆斯·克里在1914至1949年之间一直把持着市政大权,作为爱尔兰移民的后裔,他对于波士顿源于盎格鲁-撒克逊文化的建筑遗产并不感兴趣。克里曾计划出售波士顿的心脏———公共花园,他的政府委员会提出要拆除殖民地式的舍里-尤斯特大楼(Shirley-Eustis Mansion),原因是该建筑违反了波士顿的建筑规范。而新英格兰的贵族们不愿意政府随心所欲地左右城市的环境,特别是爱尔兰人控制的政府。于是他们开始试图跨过地方政府,谋求州和联邦对波士顿历史建筑保护的帮助。

内战后,伴随美国工业化的迅速发展,城市化也进入一个鼎盛时期,这突出反映在城市化的速度上。1790年,美国联邦政府首次进行人口普查时,城市人口仅占全国总人口的5.1%,至1920年则跃增至51.2%,这种变迁的高峰期恰恰出现在19世纪后半期。[53]同时大量的外来移民开始涌入。在波士顿、纽约等大城市中,外来移民往往达到城市人口总数的70%以上,这使得城市人口的组成变化很大。由于外来移民的教育程度较低,宗教信仰不同,也造成了原有社会经济秩序和清教伦理秩序的改变,建筑遗产在某种程度上成为人们维系原有的地域特色和价值体系的工具。美国建筑保护史学者詹姆斯·林德格瑞(James M.Lindgren)这样写道:“内战结束后,坎宁安继续借对建国者们的崇拜与赞美和对美国早期历史的感怀来表达对现实的不满,当抱着传统观念的妇女们借古讽今时,她们的绅士们在公开地利用这些遗产来对抗敌人,不论是激进的工人阶级还是挑战美国传统秩序的移民。”[54]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。